Что такое литургия простыми словами?

В православной церкви существует немало богослужений. Каждое из них не только торжественно и красиво. За внешними обрядами скрывается глубокий смысл, который необходимо понимать верующему человеку. В этой статье мы расскажем простыми словами о литургии. Что это такое и почему именно литургия считается самым важным богослужением у христиан?

Суточный круг

Богослужение — это внешняя сторона религии. Через молитвы, песнопения, проповеди и священнодействия люди выражают свои благоговейные чувства к богу, благодарят его и вступают в таинственное общение с ним. В ветхозаветные времена было принято совершать службы непрерывно в течение дня, начиная с 6 часов вечера.

Какие богослужения входят в суточный круг? Перечислим их:

- Вечерня. Ее совершают вечером, благодаря Бога за прошедшей день и прося освятить приближающуюся ночь.

- Повечерие. Это служба после ужина, на которой даются напутствия всем готовящимся ко сну и читаются молитвы с просьбой к Господу защитить нас во время ночного отдыха.

- Полунощница раньше читалась в полночь, но в настоящее время совершается перед утреней. Она посвящена ожиданию второго пришествия Иисуса Христа и необходимости всегда быть готовыми к этому событию.

- Утреню служат перед восходом солнца. На ней благодарят творца за прошедшую ночь и просят освятить новый день.

- Службы часов. В определенное время (часы) в церкви принято вспоминать события смерти и воскресения Спасителя, сошествие на апостолов святого духа.

- Всенощное бдение. «Бдение» означает «бодрствование». Это торжественное богослужение совершается перед воскресными днями и праздниками. У древних христиан оно начиналось с вечерни и длилось всю ночь, захватывая утреню и первый час. Историю спасения грешного человечества через схождение на землю Христа вспоминают верующие во время всенощного бдения.

- Литургия. Это кульминация всех богослужений. Во время нее совершается таинство причащения.

Божественная литургия

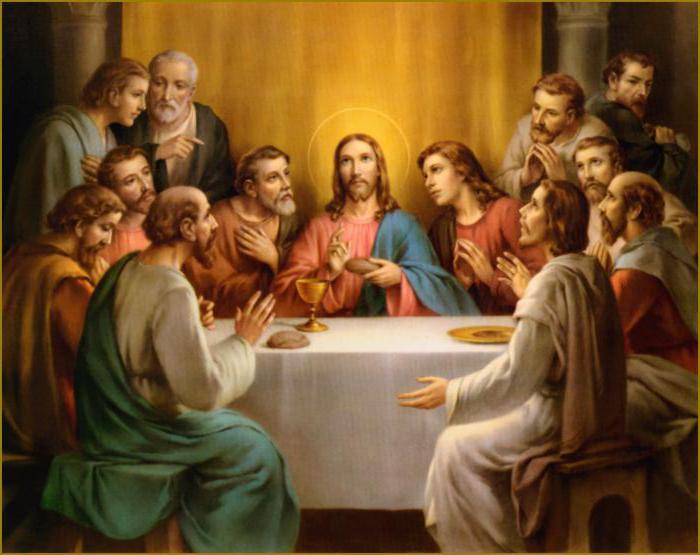

Прообразом для нее стала тайная вечеря, на которую Спаситель в последний раз собрал своих учеников. Он дал им чашу с вином, символизирующим кровь, пролитую Иисусом за человечество. А затем разделил на всех пасхальный хлеб как прообраз своего тела, принесенного в жертву. Через эту трапезу Спаситель подарил людям самого себя и велел совершать обряд в память о нем до конца мира.

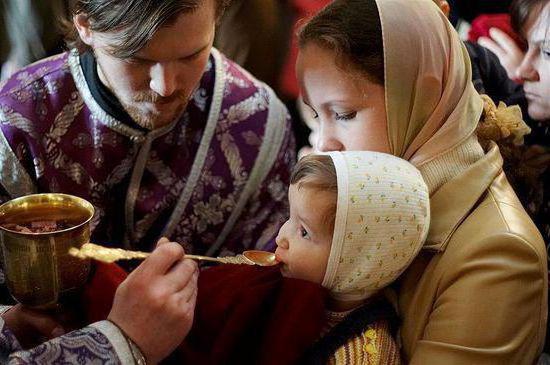

Что такое литургия сейчас? Это воспоминание о жизни Иисуса Христа, его чудесном рождении, мучительной смерти на кресте и вознесении на небо. Центральным событием является таинство причащения, на котором прихожане вкушают жертвенную пищу. Тем самым верующие соединяются со Спасителем, и на них нисходит божественная благодать. Кстати, с греческого «литургия» переводится как «совместное дело». Во время этой службы остро ощущается собственная причастность к церкви, единение живых и мертвых, грешных и святых через центральную фигуру Иисуса Христа.

Литургические каноны

Первыми служить литургию начали апостолы. Они делали это по примеру Иисуса Христа, добавив к таинству причащения молитвы и чтение Библии. Считается, что изначальный чин службы составил апостол Иаков, брат Спасителя, сын плотника Иосифа от первой жены. Передавался канон устно от священника к священнику.

Впервые текст литургии был записан в 4 веке святителем и архиепископом Василием Великим. Он канонизировал вариант, принятый на его родине (Каппадокия, Малая Азия). Однако предложенный им чин был продолжительным во времени, и не все прихожане выдерживали его. Святитель Иоанн Златоуст сократил службу, взяв за основу изначальную литургию апостола Иакова. В настоящее время канон Василия Великого служится десять раз в году, в особые дни. В остальное время предпочтение отдается литургии Златоуста.

Божественная литургия с пояснениями

На Руси ее называли «обедней», так как совершалась она до обеда. Литургия — необыкновенно красивая, богатая служба. Но по-настоящему прочувствовать ее может только тот, кто осознает глубокий смысл происходящего. Ведь главное действующее лицо во время литургии — не священник, а сам господь. Святой дух незримо нисходит на хлеб и вино, приготовленные к таинству причащения. И они становятся плотью и кровью Спасителя, через которые любой человек освобождается от греховного начала.

Во время литургии восстанавливается единство материального и божественного, людей и бога, нарушенное когда-то Адамом и Евой. В храме наступает царствие небесное, над которым не властно время. Каждый присутствующий переносится на тайную вечерю, где Спаситель лично дает ему вина и хлеба, призывая всех быть милосердными и любящими. Теперь подробно рассмотрим каждый этап литургии.

Подача записок

Что такое литургия? Это служба, во время которой стираются границы между царствием небесным и земным. Мы можем напрямую обратиться к Богу с прошением о близких. Но еще большей силой обладает коллективная молитва. Чтобы вся церковь помолилась о дорогих вам людях, живых или усопших, необходимо заранее подать записку в свечную лавку.

Для этого используют специальный бланк или обычный лист бумаги, на котором рисуется крест. Далее подпишите: «За здравие» или «За упокой». Молитва во время литургии особенно нужна людям больным, страдающим, оступившимся. Записки об упокое подаются в дни рождения и смерти покинувшего этот мир человека, на его именины. Допускается указывать на одном листе бумаги от 5 до 10 имен. Они должны быть получены при крещении. Фамилии и отчества не нужны. В записку нельзя включать имена некрещеных людей.

Проскомидия

Это слово переводится как «принесение». Древние христиане сами несли в церковь хлеб, вино, масло и другие продукты, необходимые для причащения. Сейчас эта традиция утрачена.

Литургия в храме начинается тайно, при закрытом алтаре. В это время читаются часы. Священник готовит дары на жертвеннике. Для этого он использует 5 служебных просфор в память о пяти хлебах, которыми Иисус накормил толпу. Первая из них называется «Агнец» (ягненок). Это символ безвинной жертвы, прообраз Иисуса Христа. Из нее вырезается четырехугольная часть. Затем вынимаются кусочки из других хлебов в память Богородицы, всех святых, живых священнослужителей и здравствующих мирян, усопших христиан.

Потом приходит очередь малых просфор. Священник зачитывает имена из записок, поданных прихожанами, и вынимает соответствующее количество частиц. Все кусочки укладываются на дискос. Он становится прообразом церкви, где собираются воедино святые и заблудшие, больные и здоровые, живущие и ушедшие. Хлеб погружается в чашу с вином, что означает очищение через кровь Иисуса Христа. В завершение проскомидии священник накрывает дискос покровами и просит бога благословить дары.

Литургия оглашенных

Оглашенными в древности называли тех, кто только готовится к крещению. На этой части литургии может присутствовать любой желающий. Начинается она с выхода диакона из алтаря и восклицания: «Благослови, Владыко!» Затем следует пение псалмов и молитв. На литургии оглашенных вспоминается жизненный путь Спасителя от рождения и до смертных страданий.

Кульминацией становится чтение Нового Завета. Евангелие торжественно выносят из северных врат алтаря. Впереди идет священнослужитель с горящей свечой. Это свет учения Христова и одновременно прообраз Иоанна Предтечи. Диакон несет поднятое вверх Евангелие — символ Христа. За ним идет иерей, склонив голову в знак покорности Божьей воле. Шествие заканчивается у амвона перед царскими вратами. Во время чтения Священного Писания присутствующим следует стоять, почтительно преклонив головы.

Затем священник озвучивает поданные прихожанами записки, вся церковь молится за здравие и упокой указанных в них людей. Завершается литургия оглашенных возгласом: «Оглашенные, изыдите!» После этого в храме остаются только крещеные.

Литургия верных

В полной мере осознать, что такое литургия, могут люди, допущенные к причастию. Последняя часть службы посвящена тайной вечере, смерти Спасителя, его чудесному воскресению, вознесению на небо и грядущему второму пришествию. На престол выносятся дары, читаются молитвы, в том числе самые главные. Хором прихожане поют «Символ веры», где излагаются основы христианского учения, и «Отче Наш», подарок самого Иисуса Христа.

Кульминацией службы становится таинство причащения. После него собравшиеся благодарят бога и молятся о всех членах церкви. В самом конце поется: «Буде имя Господне благословенно отныне и до века». Священник в это время благословляет прихожан крестом, все по очереди подходят к нему, целуют крест и с миром идут домой.

Как правильно причащаться

Не приняв участия в этом таинстве, вы не ощутите на себе, что такое литургия. Перед причастием верующий должен раскаяться в грехах, исповедаться священнику. Также предписан пост длительностью минимум 3 дня, во время которого не следует есть мяса, молочных продуктов, яиц и рыбы. Причащаться нужно на голодный желудок. Рекомендуется также воздержаться от курения и приема лекарств.

Перед причащением скрестите руки на груди, положив правую поверх левой. Встаньте в очередь, не толкайтесь. Когда подойдете к священнику, назовите имя и откройте рот. В него положат кусочек хлеба, смоченный в вине. Поцелуйте чашу священника и отойдите. Возьмите на столике просфору и «теплоту» (запивку из вина, разбавленного водой). Только после этого можно разговаривать.

Что такое литургия? Это возможность вспомнить весь путь Спасителя и соединиться с ним в таинстве причащения. После службы в храме человек укрепляется в вере, его душа наполняется светом, гармонией и умиротворением.

Источник

Литургическая жизнь как сердцевина жизни монастыря

Доклад архимандрита Алексия (Поликарпова), настоятеля Данилова ставропигиального мужского монастыря Москвы, на Собрании игуменов и игумений монастырей Русской Православной Церкви (Свято-Троицкая Сергиева лавра, 8–9 октября 2014 года).

Благословите, Ваши Высокопреосвященства и Преосвященства, Ваши Высокопреподобия, досточтимые отцы и братия, сказать несколько слов.

Сейчас мы здесь много говорим о самом главном и важном для нас, монашествующих, – о молитве. Молитве, которая наполняет наши сердца и души, молитве, которая выражается в богослужении.

В «Проекте Положении о монастырях и монашествующих» сказано: «Богослужение есть средоточие монашеской жизни. Оно питает душу, взращивает дух, дает силы для глубокого внутреннего делания и наполняет смыслом все повседневные монастырские занятия. Поэтому посещение монастырских богослужений является обязательным для всех насельников. Уклоняющиеся от участия в богослужениях окрадывают сами себя, отвергая важное средство монашеского преуспеяния». Мы об этом знаем, и что же? Есть усердные, есть примерные, есть и немощные. Значит, приносим покаяние и надеемся на исправление. Мы знаем, что Господь принимает сердце сокрушенное и смиренное.

Не только Древние Патерики, но и наши современники, предупреждают, что может произойти, когда человек встает на молитву или приступает к Божественной литургии, не подготовившись должным образом, не примирившись с окружающими.

Так, старец Паисий Святогорец рассказывает, что у одного Афонского старца были два ученика. Один из них был пресвитер, а другой диакон. Послушники эти не имели любви между собой, не имели согласия. Священник очень завидовал диакону, поскольку тот был и умнее, и способнее его во всем. Надо сказать, что и сам диакон содействовал этой зависти своим эгоизмом.

Как-то раз они пошли совершать Литургию в одну из церковок. Здесь их нелюбовь и немирие проявились тем, что внешне священник приготовился к служению Божественной литургии – прочитал все что положено; однако, к несчастью, он не сделал самого главного – не подготовился к Литургии внутренне. То есть ему надо было смиренно поисповедоваться, чтобы изгнать из своего сердца зависть и ревность. Но он не сделал этого. Иеромонах вошел в алтарь, где приносится Страшная Жертва, и как только он начал Проскомидию, внезапно раздался страшный гром, и он увидел, как Святой Дискос поднялся с Жертвенника и исчез. Следствием этого было то, что они не смогли служить Литургию. Старец Паисий полагал, что если бы Благий Бог не помешал им таким образом и священник, находясь в неподобающем духовном состоянии, приступил бы к служению Божественной литургии, то с ним бы случилась страшная беда. Необходимы и любовь к Богу, и любовь к ближнему. Не любя ближнего, мы не сможем иметь благодати Духа Святого.

Храмовое богослужение, в котором мы каждый день участвуем, является для нас, с одной стороны, делом привычным, с другой – событием очень важным и требующим постоянного осмысления и глубокого восприятия. Обращая взор в далекое прошлое, мы видим, что Храм богоизбранного народа был делом не человеческого измышления, но Божественного откровения – Господь показал устроение ветхозаветной скинии Моисею во всех деталях, и заповедовал сотворить в точности по образу, показанному на Синайской горе. Описание скинии занимает в Ветхом Завете несколько глав (Исх. 28–31).

Обращая же взор в то будущее, которого ожидаем и которого надеемся приобщиться, из Апокалипсиса видим, что в Небесном Иерусалиме, как ни странно, храма не будет – «ибо Господь Бог Вседержитель – храм его, и Агнец» (Отрк. 21, 22), но богослужение будет непрерывным и повсеместным. Всё Откровение Иоанна Богослова наполнено литургическими образами, там мы встречаем и славословие людей и Ангелов, и поклонение Престолу Божию величественных старцев, и благоуханный дым, который есть молитвы святых (См.: Откр. 5, 8).

Мы уже находимся не под Законом и не обязаны приносить многочисленные жертвы овнов и тельцов, но еще и не вернулись в свое истинное Небесное Отечество. Наше время – это время Нового Завета, и как «род избранный, царственное священство» (1 Пет. 2, 9), мы должны приносить поклонение Богу «в Духе и истине» (Ин. 4, 24).

Всюду, где есть верные, совершается поклонение Богу и Агнцу, приносится бескровная жертва. Это поклонение мы приносим в первую очередь искренней сердечной молитвой, но наиболее ярко это поклонение выражается в совместной молитве и в совместном совершении Таинства Евхаристии. Ибо «где двое или трое (а не только один молящийся) собраны во имя Мое, – говорит Господь, – там Я посреди них» (Мф. 18, 20). Можно также говорить и о том, что совместное богослужение – это исполнение сразу обеих главнейших заповедей: «возлюби Бога» и «возлюби ближнего». Ведь даже малая нелюбовь и небольшое огорчение, нанесенное брату, не допускают нас приступить к Богу. Так и литургические молитвы свидетельствуют о том, что все стоящие в храме, возлюбив друг друга, единомыслием, «едиными усты и единым сердцем» славят Нераздельную Троицу и причащаются единого Тела. «Итак если ты принесешь дар твой к жертвеннику и там вспомнишь, что брат твой имеет что-либо против тебя, оставь там дар твой пред жертвенником, и пойди прежде примирись с братом твоим, и тогда приди и принеси дар твой (Мф. 5, 23–24).

Святой праведный Иоанн (Кронштадтский) говорил: «В нас нет истинной жизни без источника жизни – Иисуса Христа. Литургия есть сокровищница, источник истинной жизни, потому что в ней Сам Господь. Владыка жизни преподает Себя Самого в пищу и питие верующим в Него и в избытке дает жизнь причастникам Своим. Наша Божественная литургия, и в особенности Евхаристия, есть величайшее и постоянное откровение нам любви Божией».

Святая Евхаристия является опорным стержнем, основой жизни Православной Церкви, ее фундаментом, без которого невозможно само существование Церкви. Святой Дионисий Ареопагит называл ее «Таинством Таинств».

Преподобный Иоанн Дамаскин в своем «Точном изложении Православной веры» говорит: Таинство Евхаристии «еще называется. общением и воистину есть (общение) потому, что через него мы входим в общение со Христом и делаемся причастниками Его плоти и Божества; (с другой стороны) через него мы входим в общение и объединяемся друг с другом. Ибо все мы, так как от единого хлеба причащаемся, делаемся единым телом Христовым, единою кровью и членами друг друга, получая наименование сотелесников Христа» (Еф. 3, 6). Впрочем, вышесказанное имеет равное отношение как к мирянам, так и к монахам.

Современный церковный Устав предписывает ежедневное совершение Божественной литургии, за исключением будних дней Великого поста, однако на практике на небольших приходах Литургия совершается только по воскресным и праздничным дням, а также в дни памяти особо почитаемых святых. Лишь в крупных городских приходах и монастырях Литургия служится ежедневно.

Именно в монастыре православное богослужение проходит в полном чине, порядке, и торжестве, согласно церковному Уставу. В истовом исполнение богослужения сосредоточена вся жизнь монастыря.

В чем же особенность литургической жизни монастырей? Для монахов, в отличие от мирских людей, главное и единственное дело – это именно молитва. Все остальные занятия – это лишь поделье и рукоделье. Как говорил святитель Игнатий Брянчанинов: «Существенное делание монаха – молитва, как то делание, которое соединяет человека с Богом. Все прочие делания служат или приготовительными, или способствующими средствами для молитвы, или же даются тем, которые, по нравственной немощи или по недостатку умственных способностей, не могут заниматься всецело молитвой».

Совместное богослужение нас соединяет, объединяет духовно. Мы знаем примеры, когда вся братия ночью совершает богослужение – и это объединяет. Известны случаи, когда сестры одного из монастырей совершают богослужение отдельно от мирян, не опуская богослужения уставного для прихожан, – и это тоже дает свой духовный плод.

Не раз задают вопрос: как часто следует приступать ко Святой Чаше? Об этом много говорилось, и будет еще говориться. Прежде всего здесь необходимо покаянное настроение, желание соединиться со Христом, а вопрос о частоте Причастия решает в монастыре духовный отец или духовная мать игуменья. Иногда сестры сетуют: «Матушка не допустила меня к Причастию», хотя игуменьи говорят: «Мы не имеем права не допускать, мы можем только советовать». Но, тем не менее, думаю, что это тоже важно. Это решение не должно быть наказанием – такой сестре стоит подумать о том, почему ее не допустили к Чаше.

Как мы знаем, для нас, монахов, в отличие от мирских людей, самое главное – молитва. Но порой мы себя оправдываем, и об этом тоже много говорилось, что не всегда можем быть на молитве, потому что у нас много трудов. Не всегда и не вся братия может присутствовать на богослужении – в каких-то случаях требуется отлучка по делам монастыря. Но и тогда эти братия не исключаются из общей молитвы – на службе мы регулярно слышим прошения о «благословною виною отшедших». Со своей же стороны выходящие братия тоже не должны оставлять молитвы: по афонской практике, монах должен прочитывать по четкам пропущенные службы, а преподобный Феодор Студит увещает братию во время полевых работ собираться вместе в урочное время и читать третий, шестой, девятый часы. Однако молитве монаха ничего не должно препятствовать. У нас есть помощники, есть люди, которые трудятся в монастырях.

Как говорил святитель Игнатий: священное делание для монаха есть молитва, а все прочие делания служат или приготовительными или способствующими средствами для молитвы. И это действительно так. В обители, в храме все должно быть подчинено главной цели – нашему приближению к Богу и спасению.

Мы говорим о том, как это должно быть, а как это происходит в наше время в городе не всегда соответствует должному. Преподобный Амвросий Оптинский, утешая многих из нас, говорил, что «жить можно и в миру, но только не на юру, а жить тихо». Вот мы и пытаемся жить тихо. Не всегда это, правда, получается. И здесь я думаю, что главное – это покаяние.

Монашество есть мироотреченное жительство, и братство в обители живет не по мирским законам, а по духовным. Святитель Игнатий Брянчанинов в «Слове о церковной молитве» писал: «Блажен инок, всегда живущий близ храма Божия! Он живет близ Неба, близ рая, близ спасения». Преподобный Силуан Афонский говорил, что «монах – молитвенник за весь мир. »

Однако история знает немало примеров, когда окружение какого-то монастыря становилось неудобным для совершения дела спасения, когда мир слишком сильно вторгался во внутреннюю жизнь обители – и братство оставляло это место и переселялось в другое, более уединенное. Что же в первую очередь смущало монахов в этих вторжениях мира? То, что мир привносил свою иерархию ценностей, где все поставлено с ног на голову, где все внимание отдано мелочам и пустякам, а главное предано забвению. А монашеские уставы, наоборот, старались выстроить всю жизнь братства так, чтобы в центре жизни как всей обители, так и каждого насельника был Бог и радость служения Ему. Для этого очень часто даже архитектурно храм Божий находился в центре обители. Как тут не вспомнить авву Дорофея, который рисовал своим ученикам круг и говорил, что приближаясь к Богу, как приближаясь к центру круга, мы становимся намного ближе и роднее друг другу. Поэтому все в храме и в обители в целом должно быть подчинено главной цели – нашему приближению к Богу и спасению.

Приближаться к Богу всегда непросто. Ведь мы не можем оставлять у порога храма всю свою греховность, все наши страсти, помыслы и немощи! Если бы это было так, мы выходили бы из храма наполненными благодатью и с лицом сияющим, как у пророка Моисея. Многое зависит от нашей решимости, во многом помощь дают нам уставы, преданные нам Святыми отцами.

По уставу преподобного Иоанна Кассиана Римлянина, даже не всякий брат мог войти вместе со всеми в церковь, но за определенные прегрешения он должен был стоять вне врат храма. Даже такое наказание (не знаю, применяется ли оно где-то в нынешних монастырях) учило монаха любви к молитве – не имея возможности присоединить свой голос к хору молящихся, он просил всех входящих помолиться о нем.

В самом же храме все также должно быть «благообразно и по чину», с любовью к Богу и ближнему. Монастырское богослужение обрело свою стройность благодаря возвышенному литургическому богословию отцов Церкви. Глубокое содержание псалмов, гимнов и писаний питает души подвижников, и преподобный Феодор Студит вдохновляет своих монахов правильно усваивать эту пищу, для чего побуждает вникать в тексты, заучивать наизусть песнопения, размышлять самому и обсуждать с более опытными братьями их содержание. Богослужение вводит нас в общение с сонмом святых.

Любовь к Богу и ближнему проявляется и в поведении на богослужении. Истинная любовь к Богу попаляет всякую леность и нерадение, поэтому определенные епитимии накладывались на заснувших во время службы. Один из Святых отцов называет весьма неразумными тех, кто переминается с ноги на ногу – стоять пред Богом надо с не меньшим вниманием и трепетом, чем перед царем земным. К ближнему же любовь на службе выражается в том, что «никто да не смеет шепты творити», отвлекая брата, и даже при духовных переживаниях в храме нельзя терять самообладания. В «Достопамятных сказаниях о подвижничестве святых и блаженных отцов» говорится, что как-то авва Иоанн Колов, вздохнув на службе, тут же стал просить прощения у стоявшего рядом брата: «Прости, меня, авва, я не выучил еще и начальных правил».

Богослужение вводит нас в общение с сонмом святых. Важно сохранять дух совместной молитвы. Уставы свято охраняют совместность молитвы. В сей святой обители, где мы ныне собрались, при богоносном авве Сергии все иноки, которые могли петь, участвовали в богослужении – пели на клиросе, а для совместного пения, конечно же, необходимы взаимная любовь и послушание регенту. Тем нерадивым инокам, которые прегрешают против общей молитвы, опаздывая или уходя раньше с богослужения, Уставы предписывают серьезные наказания.

Будем обращаться к Богу прежде всего на Литургиях, тогда, когда одни служат, другие молятся. Будем обращаться к Богу и в своих келейных молитвах, когда мы возносим Богу свои молитвы, исполняя монашеское правило. Мы понимаем, что за исполнение правила, мы еще не будем помилованы, но за сокрушение, которым наполним свое сердце, – Бог даст нам благодать и силу.

Простите за скудное слово.

Источник