- Изобразительные средства выразительности: инверсия, аллегория, аллитерация.

- Лексика

- Стилистические фигуры

- Cредства художественной изобразительности в русском языке и литературе

- Какие бывают изобразительно-выразительные средства языка

- Основные элементы — тропы

- Основные элементы — фигуры речи

- Фонетические и другие средства

- Роль изобразительно-выразительных средств в литературе и не только

- Важная таблица и перечень литературы

- Заключение

Изобразительные средства выразительности: инверсия, аллегория, аллитерация.

Изобразительные средства выразительности языка — это художественно-речевые явления, которые создают словесную образность повествования: тропы, различные формы инструментовки и ритмико-интонационной организации текста, фигуры.

По центру расположены примеры использования изобразительных средств русского языка.

Лексика

Тропы – оборот речи, в котором слово или выражение употреблено в переносном значении. Тропы основаны на внутреннем сближении, сопоставлении двух явлений, из которых одно поясняет другое.

Метафора – скрытое сравнение одного предмета или явления с другим на основе сходства признаков.

(п) «Скачет конь, простору много,

Валит снег и стелит шаль»

Сравнение – сопоставление одного предмета с другим по принципу их сходства.

(п) «Анчар, как грозный часовой ,

Стоит один во всей Вселенной»

Олицетворение – разновидность метафоры, перенесение человеческих качеств на неодушевленные предметы, явления, животных, наделение их мыслями речью.

(п) «Улыбнулись сонные березки,

Растрепали шелковые косы»

Гипербола – преувеличение.

(п) «Разрывает рот зевота шире Мексиканского залива»

Метонимия – замена прямого названия предмета или явления другим, имеющим причинную связь с первым.

(п) «Прощай, немытая Россия,

Страна рабов, страна господ…»

Перифраз – схож с метонимией, часто потребляется в качестве характеристики.

(п) «Киса, мы еще увидим небо в алмазах» (разбогатеем)

Ирония – один из способов выражения авторской позиции, скептическое, насмешливое отношение автора к изображаемому.

Аллегория – воплощение отвлеченного понятия, явления или идеи в конкретном образе.

(п) В басне Крылова «Стрекоза» – аллегория легкомыслия.

Литота – преуменьшение.

(п) «…в больших рукавицах, а сам с ноготок!»

Сарказм – разновидность комического, способ проявления авторской позиции в произведении, язвительная насмешка.

(п) « За все тебя благодарю я:

За тайные мучения страстей…отраву поцелуев…

За все, чем я обманут был»

Гротеск – сочетание контрастного, фантастического с реальным. Широко используется в сатирических целях.

(п) В романе Булгакова «Мастер и Маргарита» автор использовал гротеск, где смешное неотделимо от ужасного, в представлении, устроенном Воландом в варьете.

Эпитет – образное определение, которое эмоционально характеризует предмет или явление.

(п) «Рейн лежал перед нами весь серебряный…»

Оксюморон – стилистическая фигура, сочетание противоположных по смыслу, контрастных слов, создающих неожиданный образ.

(п) «жар холодных чисел», «сладкий яд», «Живой труп», «Мертвые души».

Стилистические фигуры

Риторическое восклицание – построение речи, при котором в форме восклицания, в повышенной эмоциональной форме утверждается то или иное понятие.

(п) «Да это просто колдовство!»

Риторический вопрос – вопрос, не требующий ответа.

(п) «Какое лето, что за лето?»

Риторическое обращение – обращение, носящее условный характер, сообщающее поэтической речи нужную интонацию.

Кольцо строфы –звуковой повтор располагающийся в начале и в конце данной словесной единицы — строки, строфы и т.д.

(п) «Ласково закрыла мгла»; «Гром небес и пушек гром»

Многосоюзие – такое построение предложения, когда все или почти все однородные члены связаны между собой одним и тем же союзом

Бессоюзие – пропуск союзов между однородными членами, придающий худ. речи компактность, динамичность.

Эллипсис – пропуск в речи какого-нибудь легко подразумеваемого слова, члена предложения.

Параллелизм – сопутствие параллельных явлений, действий, параллельность.

Эпифора – повтор слова или сочетания слов. Одинаковые концовки смежных стихотворных строк.

(п) «Деточка, все мы немного лошади!

Каждый из нас по-своему лошадь…»

Анафора – единоначатие, повторение одних и тех созвучий, слов, словосочетаний в начале нескольких стихотворных строк или в прозаической фразе.

(п) «Коль любить, так без рассудку,

Коль грозить, так не на шутку…»

Инверсия – преднамеренное изменение порядка слов в предложении, что придает фразе особую выразительность.

(п) «Не ветер, вея с высоты,

Листов коснулся ночью лунной…»

Градация – использование средств художественной выразительности, последовательно усиливающих или ослабляющих образ.

(п) «Не жалею, не зову, не плачу…»

Антитеза – противопоставление.

(п) «Они сошлись: вода и камень,

Стихи и проза, лед и пламень…»

Синекдоха – перенесение значения на основе сближения части и целого, использование ед.ч. вместо мн.ч.

(п) «И слышно было до рассвета, как ликовал француз…»

Ассонанс – повторение в стихе однородных гласных звуков,

(п) «ночами без улыбки вырос сын»

Аллитерация – повтора или созвучия гласных

(п) «Где роща ржуща ружей ржет»

Рефрен – точно повторяемые стихи текста (как правило, его последние строки)

Реминисценция – художественном произведении (преимущественно поэтическом) отдельные черты, навеянные невольным или преднамеренным заимствованием образов или ритмико-синтаксических ходов из другого произведения (чужого, иногда своего).

(п) «Я пережил и многое и многих»

Всё для учебы » Русский язык » Изобразительные средства выразительности: инверсия, аллегория, аллитерация.

Чтобы добавить страницу в закладки, нажмите Ctrl+D.

Если страница помогла, сохраните её и поделитесь ссылкой с друзьями:

Источник

Cредства художественной изобразительности в русском языке и литературе

Изобразительно-выразительные средства русского языка — это художественные приемы, создающие образность повествования. Именно благодаря им русский язык неповторим, колоритен и поэтически ярок.

Какие бывают изобразительно-выразительные средства языка

Все изобразительно-выразительные средства подразделяются на:

- лексические (специальные: тропы, неспециальные: синонимы, антонимы и др.)

- синтаксические (стилистические фигуры речи);

- фонетические.

Лексические изобразительно-выразительные средства языка — тропы — это слова и выражения, употребляемые в переносном смысле, с целью создания эмоционального образа при описании какого-либо явления. Тропы дают возможность не только понять, но и почувствовать то, что описано или сказано словами.

Синтаксические изобразительно-выразительные средства — фигуры речи — это особое построение слов для усиления эмоционального воздействия от текста. Фигуры речи заставляют сильнее прочувствовать те моменты, на которых автором сделан акцент.

В свою очередь, тропы и фигуры речи имеют свою классификацию:

Основные элементы — тропы

Итак, ниже перечислим основные элементы лексических изобразительно-выразительных средств — троп.

Эпитет — это художественно-образная характеристика явления: статные осины, могучий дуб, томительный свет.

Метафора — это скрытое сравнение: крыло самолета, лунный серп, костер заката.

Метонимия — это переименование предмета или явления на основании близких, легко понимаемых связях между заменяемыми словами. Например, лес поет (вместо “птицы в лесу поют”); город спит (вместо “жители города спят”); чайник кипит (вместо “вода в чайнике кипит”).

Синекдоха — это название целого через его часть и наоборот. Например, береги копейку (деньги); волнуется зритель (зрители).

Гипербола — это художественное преувеличение: океан любви; бесконечная равнина; не видеться сто лет.

Литота — это художественное преуменьшение: жизнь, как один миг; мужичок с ноготок; дюймовочка.

Перифраза — это иносказание, когда название предмета заменяется образным оборотом. Например, черное золото (нефть); царь зверей (лев); погрузиться в сон (заснуть).

Сравнение — это создание образа через сопоставление объектов. Например, нахмурился, словно туча; в море, как в зеркале, отражается луна.

Олицетворение — это изображение предметов или явлений живыми, наделенными способностью чувствовать, мыслить, говорить. Например, из-за туч выглянуло солнышко; лес настороженно молчит.

Основные элементы — фигуры речи

А теперь, основные элементы синтаксических изобразительно — выразительных средств — фигур речи.

Риторическое обращение — это условное обращение для усиления выразительности сказанного, для создания разных оттенков настроения. Например, “Беларусь моя, как я тебя люблю!” или “Послушай, будь другом.”

Риторический вопрос — это вопрос, не требующий ответа, иначе говоря вопрос-утверждение. Например, “Быть или не быть?” или “Любите ли вы море, как люблю его я?”

Анафора — это единоначалие, повторение звуков и слов в начале каждого высказывания отдельно взятого отрывка речи. Например, “Пусть придет зима, пусть ляжет снег, пусть завьюжит, заметет — пора бы уж.”

Парцелляция — это интонационное деление фразы на фрагменты-самостоятельные предложения. Например, “Светила полная луна. Завораживала. Пленяла.”

Градация — это такой порядок слов, когда их значение постепенно усиливается, повышая эмоциональное восприятие высказывания. Например, “Дождь царапал, стучал, барабанил в окно и не давал спать.”

Инверсия — это перестановка слов в предложении. Например, “Нашла вчера книгу я”.

Параллелизм — это схожая конструкция соседних отрезков речи. Например, “Не сияет на небе красно солнышко, не поют ему песни птицы певчие.”

Антитеза — это противопоставление контрастных понятий для создания образа. Например, “Ты богат, я очень беден. Ты прозаик, я поэт.”

Оксюморон — это сочетание двух взаимоисключающих понятий: немой крик, безмолвный разговор.

Эллипсис — это намеренный пропуск слов, которые легко восстанавливаются из контекста. Например, “С вокзала он прямо сюда.”

Фонетические и другие средства

Ну, и фонетические изобразительно-выразительные средства:

И это еще не все. Со школы всем нам хорошо известны антонимы, синонимы, омонимы, неологизмы, фразеологизмы, диалектизмы, жаргонизмы.

И если они используются с целью усилить эмоциональное воздействие на слушателя или читателя, то тоже являются изобразительно-выразительными средствами речи. Они относятся к лексике, и то, что они есть и их много, лишний раз доказывает, что русский язык богат и необъятен.

Роль изобразительно-выразительных средств в литературе и не только

Как много инструментов для того, чтобы создать образ, донести мельчайшие оттенки настроения, передать атмосферу, вызвать эмоции, отразить всю палитру красок жизни и надолго остаться в памяти!

Великий и могучий русский язык по праву считается таковым именно из-за того, что дает возможность выражать свои чувства, делать общение живым, душевным.

Средства художественной изобразительности используются не только в литературе. Они украшают и нашу разговорную, повседневную речь.

Мы, не задумываясь, употребляем образно-выразительные слова: “васильковые глаза”, “слепой дождь”, “золотые руки”, “блестящий ум”, “душа поет”, “голова гудит”, “напугал до смерти”, “сто лет тебя знаю”, “кот наплакал”, “погода шепчет” и прекрасно понимаем, о чем идет речь.

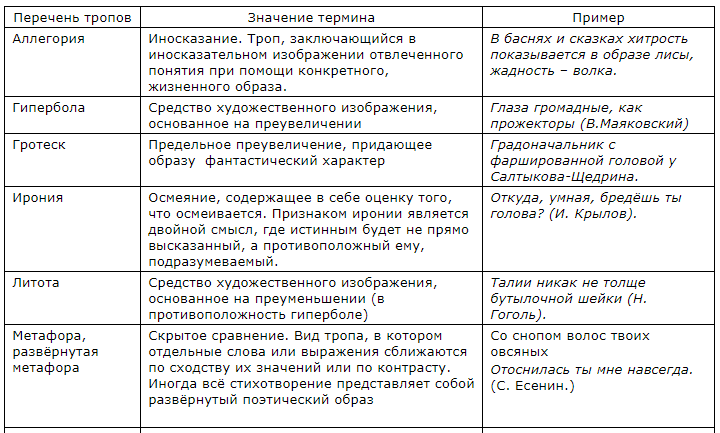

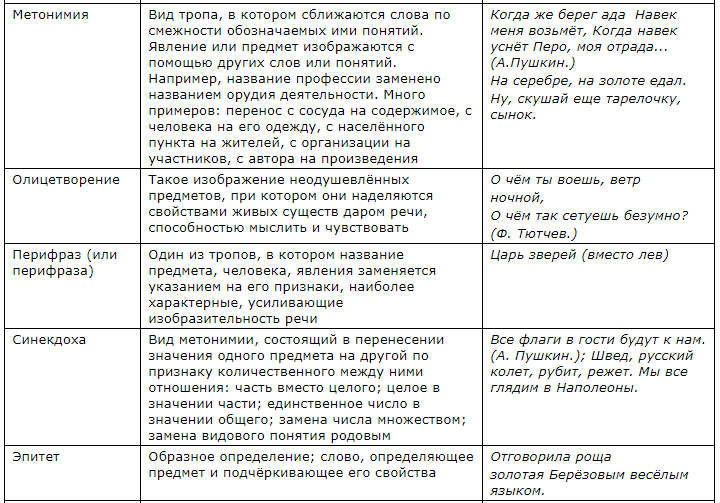

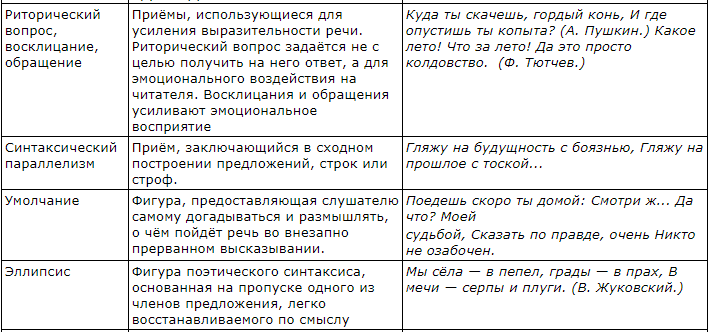

Важная таблица и перечень литературы

Для тех, кто хочет сделать свою речь насыщенной и яркой, для удобства восприятия материала все термины сведены в таблицу, из которой можно увидеть, как называется языковое средство, его значение и примеры употребления художественно-изобразительного средства в литературе:

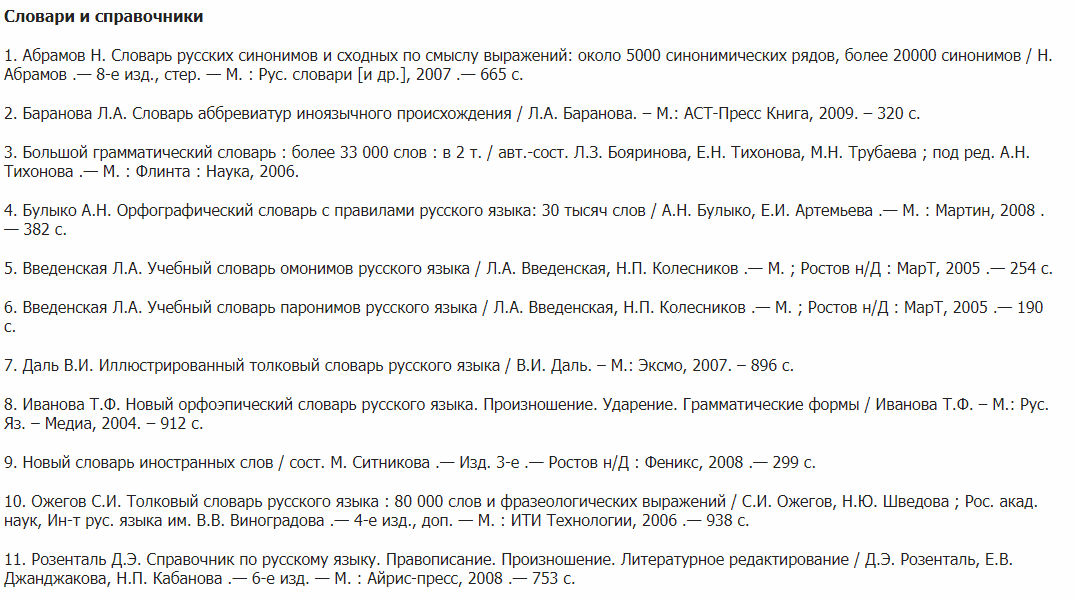

А если вы хотите “поглубже окунуться в эту тему”), вот перечень словарей, в том числе и изобразительно-выразительных средств русского языка:

И настраивающее на поэтический лад видео об изобразительно-выразительных средствах языка:

Заключение

Русский язык красив и мелодичен. И художественным словом с огромным разнообразием смысловых оттенков, и интонацией, и синтаксическими конструкциями, способными создавать настроение.

Давайте учиться жить душой и разговаривать на ее языке!

Источник