Характеристики эмоционального реагирования

Эмоциональное реагирование характеризуется интенсивностью (глубина переживаний и величина физиологических сдвигов), длительностью протекания (кратковременные или длительные), предметностью (степень осознанности и связи с конкретным объектом и ситуацией), влиянием на поведение и деятельность (стимулирующее или тормозящее), модальностью (качественная специфика эмоционального реагирования) и знаком (положительные или отрицательные переживания).

Е. Д. Хомская (1987) наряду со знаком, интенсивностью, длительностью и предметностью выделяет такие характеристики эмоционального реагирования, как реактивность (быстрота возникновения или изменения), качество (связь с потребностью), степень произвольного контроля. Первая из них не вызывает возражений. Хотя, говоря о быстроте возникновения эмоциональных реакций, следует сказать и о быстроте их исчезновения. Сомнение вызывают две другие характеристики, особенно последняя. Произвольный контроль эмоций – это прерогатива волевой, а не эмоциональной сферы личности.

Интенсивность эмоционального реагирования. Высокая степень положительного эмоционального реагирования называется блаженством. Например, человек испытывает блаженство, греясь у огня после долгого пребывания на морозе или, наоборот, глотая холодный напиток в жаркую погоду. Для блаженства характерно, что приятное ощущение разливается по всему телу.

Высшая степень положительного эмоционального реагирования называется экстазом, или экстатическим состоянием. Это может быть религиозный экстаз, переживавшийся средневековыми мистиками, а в настоящее время наблюдающийся у членов некоторых религиозных сект; такое состояние также свойственно шаманам. Обычно люди испытывают экстаз, когда переживают верх счастья.

Это состояние характеризуется тем, что оно захватывает все сознание человека, становится доминирующим, благодаря чему в субъективном восприятии исчезает внешний мир и человек находится вне времени и пространства. В двигательной сфере при этом наблюдается либо неподвижность – человек надолго остается в принятой позе, либо, наоборот, человек испытывает телесную легкость, проявляет доходящую до исступления радость, выражающуюся в бурных движениях.

Экстатические состояния наблюдаются и при душевных заболеваниях: при истерии, эпилепсии, шизофрении. При этом нередко отмечаются галлюцинации: райские ароматы, видение ангелов.

Длительность эмоционального реагирования. Эмоциональное реагирование может быть различной длительности: от мимолетных переживаний до состояний, длящихся часы и дни. Эта характеристика, наряду с интенсивностью, послужила В. М. Смирнову и А. И. Трохачеву (1974) основанием для выделения разных видов эмоционального реагирования.

Они выделяют эмоциональные реакции и эмоциональные состояния.

Эмоциональные реакции (гнев, радость, тоска, страх) подразделяются ими на эмоциональный отклик, эмоциональную вспышку и эмоциональный взрыв (аффект). Эмоциональный отклик является, по мнению авторов, самым динамичным и постоянным явлением эмоциональной жизни человека, отражая быстрые и неглубокие переключения в системах отношений человека к рутинным изменениям ситуаций обыденной жизни. Интенсивность и продолжительность эмоционального отклика невелики, и он не способен существенно изменить эмоциональное состояние человека. Примером эмоционального отклика могут быть эмоциональные реагирования спортсменов в процессе игры в ответ на быстро меняющиеся удачные и неудачные действия.

Наличие таких мгновенных реакций было зафиксировано Е. Хаггардом и К. Айзексом (Haggard, Isaacs, 1966). Они открыли существование «кратковременных выражений» лица, заключающихся в сильном изменении мимики в пределах 1¤8–1¤5 секунды при озвучании в разговоре затруднительных для испытуемого вопросов.

Более выраженной интенсивностью, напряженностью и продолжительностью переживания характеризуется эмоциональная вспышка, которая способна изменить эмоциональное состояние, но не связана с утратой самообладания. Эмоциональный взрыв характеризуется бурно развивающейся эмоциональной реакцией большой интенсивности с ослаблением волевого контроля над поведением и облегченным переходом в действие. Это кратковременное явление, после которого наступает упадок сил или даже полное безразличие, сонливость.

Еще более продолжительным является эмоциональное состояние. Эмоциональные состояния, согласно В. М. Смирнову и А. И. Трохачеву, являются эмоциональной составляющей психических состояний, которая близка к эмоциональному тонусу (настроению).

Предметность как характеристика эмоционального реагирования. Как пишет В. К. Вилюнас (1986), мы восторгаемся или возмущаемся, опечалены или гордимся обязательно кем‑то или чем‑то. Приятным или тягостным бывает нечто, нами ощущаемое, воспринимаемое, мыслимое. Так называемые беспредметные эмоции, пишет он, обычно тоже имеют предмет, только менее определенный (например, тревогу может вызвать ситуация в целом: ночь, лес, недоброжелательная обстановка) или неосознаваемый (когда настроение портит неуспех, в котором человек не может признаться). Действительно, бывает плохое настроение, которое трудно объяснить. А если я не могу этого сделать, значит, я не могу связать его с определенным предметом, объектом (конечно, это не значит, что то или иное настроение не имеет причины, просто эту причину «сходу» мы не можем осознать).

Удовольствие – это то, без чего жить скучно, но жить ради него глупо.

Модальность является характеристикой эмоций и чувств. Она означает, что в ответ на ту или иную ситуацию или в отношении того или иного объекта возникают специфичные эмоции и чувства: при достижении цели – радость, а если цель значительная – гордость, при опасной ситуации – страх и т. д.

Выявлено, что проявление эмоции или чувства той или иной модальности зависит от социального статуса человека, т. е. от социальной ситуации. Люди с высоким статусом в ответ на неблагопрниятные результаты более склонны проявлять гнев, а люди с низким статусом – вину и печаль; при благоприятных результатах люди с высоким статусом более склонны испытывать гордость, в то время как люди с низким статусом чаще испытывают признательность (Tiedens et al., 2000).

Знак эмоционального реагирования (положительный или отрицательный). В зависимости от того, каков результат (предвидимый, прогнозируемый, предвкушаемый или уже свершившийся) того или иного события, человек испытывает разные переживания: приятные, если предвидимый или реальный результат соответствует потребности, и неприятные, если предвидимый или реальный результат вступает в противоречие с потребностями. В связи с этим исторически, начиная с Вундта, в психологии принято делить эмоциональные реакции (в связи с тем, что человек переживает и какие физиологические изменения в организме и экспрессия им сопутствуют) на положительные (удовольствие, радость) и отрицательные (гнев, печаль, уныние, и др.)[2]. Причем количество положительных эмоциональных реакций значительно меньше, чем отрицательных. Это связывают с тем, что отрицательные эмоциональные реакции более важны для выживания животных и человека. Следует отметить, что между учеными нет согласия по поводу состава положительных эмоций. Например, Фредриксон (Fredrickson, 1998) отнес к ним интерес, удовлетворенность, безмятежность (спокойствие), т. е. практически все, что не является отрицательным эмоциональным состоянием. Однако многие психологи с ним не согласны. Действительно, почему спокойствие является положительным эмоциональным, а не нейтральным состоянием?

Исследования показывают, что чаще всего положительные и отрицательные эмоциональные реакции имеют самостоятельные зависимости от эмоциогенных ситуаций и различные проявления на физиологическом и психологическом уровнях. Например, при благоприятном течении физической деятельности человек обеспечивает себе позитивные эмоции, не обязательно при этом уменьшая негативные. При неблагоприятном результате уменьшается позитивная эмоция, но не обязательно возрастает негативная. В случае выполнения интеллектуальной деятельности ее позитивные результаты избавят человека от отрицательных переживаний (гарантированных в случае неудачи), но лишь в малой степени повлияют на позитивное эмоциональное состояние человека (P. Ekman, R. Davidson, 1994).

Противоположные по знаку эмоции имеют разные связи со свойствами темперамента. С экстраверсией значительно сильнее коррелируют положительные эмоции, а нейротизм более тесно связан с отрицательными эмоциями, чем с положительными (R. Larsen, T. Ketelaar, 1991). Нетождественность положительных и отрицательных эмоций обнаруживается и на физиологическом уровне: степень активизаации мозговых процессов неодинакова при восприятии позитивно и негативноэмоционально окрашенных изображений. На последние физиологическая реакция обычно сильнее.

Вследствие этого появились теоретические представления об относительной независимости положительных и отрицательных эмоций друг от друга, получившие и эмпирическую поддержку (N. Bredburn, 1969; E. Diener, R. Emmons, 1985). Это противоречит нашему обыденному сознанию, которое, как пишет А. А. Горбатков (2000), «трактует положительные и отрицательные эмоции как не только логически, но и психологически противоположные, взаимоисключающие, находящиеся в так называемых реципрокных (антагонистических) отношениях. Если говорить об эмоциональных состояниях, то, согласно таким взглядам, в каждый данный момент человек может быть либо радостным, либо грустным, но не радостным и грустным одновременно» (с. 12).

Выяснение соотношения между склонностью к проявлению положительных и отрицательных эмоций показало правоту таких взглядов.

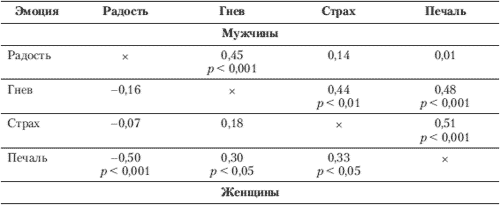

Как показано В. Г. Пинигиным, между выраженностью склонности к проявлению эмоций различных модальностей корреляций не так много, и в основном связи касаются отрицательных эмоций (табл. 1.2).

Н. В. Беломестнова с соавторами (2002) находят, что отрицательные эмоции положительно коррелируют друг с другом, а с радостью – отрицательно.

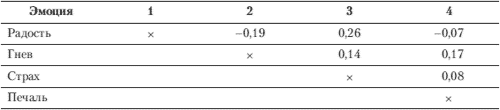

При вычислении М. С. Пономаревой (2005) ранговой корреляции между показателями выраженности базовых эмоций у школьников было выявлено отсутствие связи между ними (табл. 1.3).

По мнению А. А. Горбаткова, «есть основания считать, что корреляционная связь между положительными и отрицательными эмоциями может быть обратной, близкой к нулю и прямой. (…) А если так, то вопрос типа “или … или” (зависимы или нет, прямая связь или обратная) должен быть заменен на вопрос типа “и … и”: не столько наличие или отсутствие зависимости между позитивными и негативными эмоциями должно нас интересовать (хотя в настоящее время так иногда и ставится вопрос), сколько то, в каких случаях они зависимы (прямо или обратно), а в каких случаях независимы друг от друга. Иначе говоря, на первый план выходит вопрос о модераторах, опосредствующих связь между положительными и отрицательными эмоциями» (2000, с. 14). Такими модераторами, по мнению автора, могут быть возраст человека, его личностные особенности и другие факторы.

Таблица 1.2. Корреляции между степенью выраженности разных эмоций (по самооценке испытуемых).

Таблица 1.3. Коэффициенты ранговой корреляции между показателями выраженности базовых эмоций.

Следует, однако, отметить, что деление эмоциональных реакций на положительные и отрицательные во многом условно и по крайней мере не соответствует положительной или отрицательной роли эмоций для данного человека в конкретной ситуации. Например, такую эмоцию, как страх, безоговорочно относят к отрицательным, но она, безусловно, имеет положительное значение для животных и человека и может доставлять человеку удовольствие. М. Арнолд (M. Arnold, 1960) к положительным эмоциям отнесла гнев, поскольку он отражает готовность к действию по сближению с объектом, его вызвавшим. К. Изард отмечает положительную роль и такой отрицательной эмоции, как стыд. Кроме того, он отмечает, что и радость, проявляемая в форме злорадства, может принести испытывающему ее человеку такой же вред, как и гнев. Показано (Bless et al., 1990), что человек, находящийся в хорошем настроении, мало обращает внимания на аргументированность доводов, следовательно, больше подвержен манипуляции со стороны другого человека, чем человек, находящийся в плохом настроении, который более внимателен к аргументам и меняет свои взгляды только тогда, когда эти аргументы убедительны.

Поэтому К. Изард полагает, что «вместо того чтобы, говорить об отрицательных и положительных эмоциях, было бы правильнее считать, что существуют такие эмоции, которые способствуют повышению психологической энтропии, и эмоции, которые, напротив, облегчают конструктивное поведение. Подобный подход позволит нам отнести ту или иную эмоцию в разряд позитивных или негативных в зависимости от того, какое воздействие она оказывает на внутриличностные процессы и процессы взаимодействия личности с ближайшим социальным окружением при учете более общих этологических и экологических факторов» (2000, с. 34).

Мне представляется, что маркировка эмоционального реагирования тем или иным знаком в качестве постоянной его характеристики не оправдывает себя и лишь вводит людей в заблуждение. Положительными или отрицательными бывают не эмоции, а их влияние на поведение и деятельность человека, а также впечатление, которое они производят (об этой характеристике эмоционального реагирования подробно говорится в гл. 4 настоящего пособия).

Источник

Эмоциональное реагирование, как психофизиологическое состояние.

Вступление

Психология эмоций как наука едва достигла своего совершеннолетия. Странно, что эта столь очевидно актуальная тема более века, то есть фактически весь срок существования психологии, оставалась вне основного русла ее развития. Наиболее проницательные исследователи человеческой природы, еще до появления каких-либо научных данных, понимали всю важность эмоций для человеческого самосознания и социальных отношений, и до нас дошли их высказывания о том, что именно эмоций питают творчество и отвагу. Однако до 80-х годов ХХ века психология фактически игнорировала эмоции. Мне могут возразить, что психология в свои первые сто лет развития являла собой парадокс – науку, которая принципиально не обращается к сути тех вещей, которые изучает. Но разве можно всерьез пытаться понять человека и его взаимоотношения с окружающим миром, обходя вниманием эмоции?

В последние годы нам приходится сталкиваться с самыми разными точками зрения на природу и значение эмоций. Одни исследователи полагают, что в рамках науки о поведении можно вообще обойтись без понятия «эмоция». Так, Даффи (1962), как, впрочем, и многие другие исследователи, считает, что поведенческие проблемы проще объяснять с помощью понятий «активация» или «возбуждение», которые не столь аморфны, как термины, относящиеся к эмоциональной сфере. Другие же (Томкинс, 1962, Изард, 1972) утверждают, что эмоции образуют первичную мотивационную систему человека.

Некоторые исследователи рассматривают эмоции как кратковременные, переходящие состояния, тогда как другие убеждены в том, что люди постоянно находятся под влиянием той или иной эмоции, что поведение и аффект – неразрывны. Некоторые ученые считают, что эмоции разрушают и дезорганизуют поведение человека, что они являются основным источником психосоматических заболеваний

(Арнолд, 1960, Янг, 1961). Другие же авторы, напротив, полагают, что эмоции играют позитивную роль в организации, мотивации и подкреплении поведения (Изард, 1971, Томкинс, 1962).

Некоторые исследователи сводят эмоции к висцеральным функциям, к проявлению деятельности структур, иннервируемых вегетативной нервной системой. Состоявшийся в 1974 году в Баку XXVI Международный физиологический конгресс был целиком посвящен эмоциям и висцеральным функциям (Гасанов, 1974). Другие исследователи подчеркивают важность внешних, в том числе мимических, проявлений эмоций, акцентируют внимание на роли соматической нервной системы, то есть той части нервной системы, которая поддается произвольному контролю (Томкинс, 1963, Экмен, Изард, 1972).

Большинство психиатров и психологов-клинистов рассматривают различные виды психопатологии

и нарушения адаптации как «заболевания эмоциональной сферы» (Данбер, 1954) С другой стороны, Маурер (1961), например, утверждает, что психопатология и дезадаптация вызываются не эмоциональными расстройствами, а нарушениями мышления, установок и поведения. Некоторые ученые исходят из того, что эмоции должны быть подчинены когнитивным процессам (и разуму), они рассматривают нарушение этой субординации как признак неблагополучия. Другие, напротив, считают, что эмоции выступают в роли пусковых механизмов когнитивных процессов, что они порождают и направляют их (то есть управляют рассудком) и что главное, чем должны заниматься исследователи, это вопрос о качестве и интенсивности этих эмоций.

Существует мнение, что человек может избежать психопатологических расстройств, решить многие личностные проблемы, просто отказавшись от неадекватных эмоциональных реакций, то есть подчинив эмоции жесткому контролю сознания. В то же время, согласно другим представлениям, лучшим

Средством в этих случаях является высвобождение эмоций для их естественного взаимодействия с гомеостатическими процессами, драйвами, когнитивными процессами и двигательными актами.

У психологов, так же как у философов и педагогов, нет единой точки зрения относительно роли, которую играют в жизни человека эмоции. Так, некоторые из них, полагая разум характеристикой истинно человеческого в человеке, утверждают, что смыслом человеческого существования должна быть именно познавательно-интеллектуальная деятельность. В нашем обществе, да и не только в нашем, человек, начав учиться в раннем детстве, продолжает свое образование по мере взросления до достижения зрелости; при этом само образование чаще всего понимают как процесс знакомстве с фактами и овладения теориями, как процесс накопления информации.

Но другие ученые, несмотря на увлеченность процессом познания, несмотря на то, что интеллект стал их орудием производства, а наука – судьбой, все же склонны относить человека к разряду существ эмоциональных или, может быть, эмоционально-социальных. По их мнению, сам смысл нашего существования имеет аффективную, эмоциональную природу: мы окружаем себя теми людьми и вещами, к которым привязаны эмоционально. Они утверждают, что научение через переживание (как в личностном, так и в социальном плане) не менее, а быть может, и более важно, чем накопление информации.

Одними из первых о важной роли эмоций в поведении людей высказались Липер (1948), ведущий специалист по теории личности, и Маурер (1960), выдающийся специалист по психологии научения. Маурер утверждал, что «эмоции являются одним из ключевых, фактически незаменимых факторов в тех изменениях поведения и его результатов, которые мы называем «научением». Маурер должен был признать порочность общепринятого для западной цивилизации недоверчивого и презрительного отношения к эмоциям и их принижения перед интеллектом (разумом, логикой). «Если представленные рассуждения верны, то эмоции чрезвычайно важны для самого существования живого организма и вовсе не заслуживает такого противопоставления «разуму»».

Несмотря на то, что ученые еще не пришли к консенсусу относительно природы эмоций и их значения, теоретические и практические достижения последнего десятилетия позволяют нам выделить психологию дифференциальных эмоций в качестве самостоятельной дисциплины.

2. Эмоциональное реагирование и его характеристики

Эмоция (от лат. emovere — возбуждать, волновать) обычно понимается как переживание, душевное волнение. Еще в первой половине XX века говорили об аффектах как эмоциональных реакциях, направленных на разрядку возникшего эмоционального возбуждения. Например, С. Л. Рубинштейн (1957) использовал термины «эмоциональные» и «аффективные» как равнозначные: «…трехчленное деление психических явлений на интеллектуальные, эмоциональные и волевыене может быть удержано. Первичным, основным является двухчленное деление психических процессов на интеллектуальные и аффективные. » (с. 269).

Характеристики эмоционального реагирования. Эмоциональное реагирование характеризуется знаком(положительные или отрицательные переживания), влиянием наповедение и деятельность(стимулирующее или тормозящее), интенсивностью(глубина переживаний и величина физиологических сдвигов), длительностью протекания(кратковременные или длительные), предметностью(степень осознанности и связи с конкретным объектом).

Е. Д. Хомская (1987), наряду со знаком, интенсивностью, длительностью и предметностью, выделяет такие характеристики, как их реактивность(быстрота возникновения или изменения), качество (связь с потребностью), степень их произвольногоконтроля. Первая из них не вызывает возражений. Хотя, говоря о быстроте возникновения эмоциональных реакций, следует сказать и о быстроте их исчезновения. Сомнение вызывают две другие характеристики, особенно последняя. Произвольный контроль эмоций — это прерогатива волевой сферы личности, а не эмоциональной.

Знак эмоционального реагирования. По тому, какие переживания имеются у человека (положительные — удовольствие или отрицательные — отвращение), эмоциональное реагирование отмечается знаком «+» или «—». Следует, однако отметить, что это деление во многом условно и, по крайней мере, не соответствует положительной или отрицательной роли эмоций для данного человекам конкретной ситуации. Например, такую эмоцию, как страх, безоговорочно относят к отрицательным, но она безусловно имеет положительное значение для животных и человека, и кроме того, может доставлять человеку удовольствие. К. Изард отмечает положительную роль и такой отрицательной эмоции, как стыд. Кроме того, он отмечает, что и радость, проявляемая в форме злорадства, может принести испытывающему ее человеку такой же вред, как и гнев.

Поэтому К. Изард полагает, что «вместо того, чтобы говорить об отрицательных и положительных эмоциях, было бы правильнее считать, что существуют такие эмоции, которые способствуют повышению психологической энтропии, и эмоции, которые, напротив, облегчают конструктивное поведение. Подобный подход позволит нам отнести ту или иную эмоцию в разряд позитивных или негативных в зависимости от того, какое воздействие она оказывает на внутриличностные процессы и процессы взаимодействия личности с ближайшим социальным окружением при учете более общих этологических и экологических факторов» (2000, с. 34).

Мне представляется, что маркировка эмоционального реагирования тем или иным знаком в качестве постоянной его характеристики не оправдывает себя и лишь вводит людей в заблуждение. Положительными или отрицательными бывают не эмоции, а их влияние на поведение и деятельность человека, а также впечатление, которое они производят.

Интенсивность эмоционального реагирования. Высокая степень положительного эмоционального реагирования называется блаженством. Например, человек испытывает блаженство, греясь у огня после долгого пребывания на морозе или, наоборот, поглощая холодный напиток в жаркую погоду. Для блаженства характерно, что приятное ощущение разливается по всему телу.

Высшая степень положительного эмоционального реагирования называется экстазом, или экстатическим состоянием. Это может быть религиозный экстаз, переживавшийся средневековыми мистиками, а в настоящее время наблюдающийся у членов некоторых религиозных сект; такое состояние также свойственно шаманам. Обычно люди испытывают экстаз, когда переживают верх счастья.

Это состояние характеризуется тем, что оно захватывает все сознание человека, становится доминирующим, благодаря чему в субъективном восприятии исчезает внешний мир, и человек находится вне времени и пространства. В двигательной сфере при этом наблюдается либо неподвижность — человек длительно остается в принятой позе, либо, наоборот, человек испытывает телесную легкость, проявляет доходящую до исступления радость, выражающуюся в бурных движениях.

Экстатические состояния наблюдаются и при душевных заболеваниях: при истерии, эпилепсии, шизофрении. При этом нередко отмечаются галлюцинации: райские ароматы, видение ангелов.

Длительность эмоционального реагирования. Эмоциональное реагирование может быть различной длительности: от мимолетных переживаний до состояний, длящихся часы и дни. Эта характеристика послужила В. М. Смирнову и А. И. Трохачеву (1974) основанием для выделения разных видов эмоционального реагирования.

Предметность как характеристика эмоционального реагирования. Как пишет В. К. Вилюнас (1986), мы восторгаемся или возмущаемся, опечалены или гордимся обязательно кем-то или чем-то. Приятным или тягостным бывает нечто, нами ощущаемое, воспринимаемое, мыслимое. Так называемые беспредметные эмоции, пишет он, обычно тоже имеют предмет, только менее определенный (например, тревогу может вызвать ситуация в целом: ночь, лес, недоброжелательная обстановка) или неосознаваемый (когда настроение портит неуспех, в котором человек не может признаться). С последним положением можно поспорить. Бывает плохое настроение, которое трудно объяснить. А если я не могу этого сделать, значит, я не могу приурочить его к определенному предмету, объекту.

Эмоциональное реагирование, как психофизиологическое состояние.

Из изложенного выше ясно, что эмоциональное реагирование человека представляет

сложную реакцию, в которой задействованы разные системы организма и личности. Следовательно, эмоциональное реагирование можно понимать как возникновение психофизиологического (эмоционального) состояния.

На то, что эмоции следует рассматривать как состояния, впервые акцентировал внимание Н. Д. Левитов (1964). Он писал по этому поводу: «Ни в какой сфере психической деятельности так не применим термин «состояние», как в эмоциональной жизни, так как в эмоциях, или чувствах, очень ярко проявляется тенденция специфически окрашивать переживания и деятельность человека, давая им временную направленность и создавая то, что, образно выражаясь, можно назвать тембром или качественным своеобразием психической жизни.

Даже те авторы, — продолжает он, — которые не считают нужным выделять психические состояния в качестве особой психологической категории, все же пользуются этим понятием, когда речь идет об эмоциях или чувствах».

Изучение проблемы любых состояний человека, в том числе и эмоциональных, испытывает серьезные трудности в связи с тем, что до сих пор не существует общепринятого определения понятия «состояние» и классификации состояний человека, возникающих в процессе его деятельности и общения. Естественно, речь идет не о физиологических состояниях возбуждения и торможения, активации и дезактивации, а о более сложных состояниях, затрагивающих всю личность, а следовательно, и ее эмоциональную и психическую сферы (поэтому я и называю их психофизиологическими состояниями).

Понимание эмоционального реагирования как состояния, с моей точки зрения, имеет принципиальное значение, так как оно дает возможность точнее понять суть эмоции, ее функциональное значение для организма, преодолеть односторонний подход к ней лишь как к переживаниюсвоего отношения к кому- или чему-нибудь. В связи с этим я подробнее остановлюсь на обсуждении вопроса о том, что такое состояние, что бы было легче, во-первых, понять, почему эмоции считают состояниями и, во-вторых, сделать вывод о том, целесообразно ли эмоциональные состояния считать частью (компонентом) психических состояний или же следует считать, что эмоциональные состояния представляют собой определенный вид психических состояний. Сразу оговорюсь, что я не отождествляю эмоциональные и психические состояния; есть психические состояния, которые не осложнены эмоциональными переживаниями: бдительной настороженности («оперативный покой», по А. А. Ухтомскому), решимости в безопасной ситуации и др.

Многозначности практического использования понятия «состояние» сопутству-

ет и многозначность его научных определений. Однако большинство их имеют одну

и ту же логическую основу: состояние характеризуется как совокупность (симпто-

мокомплекс) каких-то характеристик: процессов (Марищук, 1974), функций и ка-

честв (Медведев, 1974), компонентов психики (Сосновикова, 1972) и т. д., обуслов-

ливающих эффективность деятельности, работоспособность, уровень активности

систем, поведение и т. п. Логическую схему этих определений можно представить

так:

Состояние (сумма характеристик) ————> Эффективность деятельности,

Если быть последовательным в расшифровке понятия «состояние» с помощью приведенных выше определений, то можно легко установить их несостоятельность, так как они сразу принимают такой вид, который, вероятно, отвергнут и сами авторы, давшие эти определения.

Начну с первой половины приведенной выше схемы — с симптомокомплекса определенных характеристик. Подставим вместо загадочного комплекса функций и качеств реальные показатели: частоту сердечных сокращений, частоту и глубину дыхания, тремор, время реакции, интенсивность и переключение внимания, т. е. все то, что регистрируется при выявлении того или иного состояния и служит его характеристиками. В соответствии с даваемыми определениями получается, что их изменение влияет на работоспособность и эффективность деятельности человека. Но разве есть прямая связь между уровнем выраженности этих показателей и работоспособностью человека? Разве частота сердечных сокращений и работоспособность не зависят от других факторов, в частности — от возникшей эмоции, от волевой регуляции, от энергетического баланса в организме? Очевидна подмена определения сущности состояния описанием сдвигов, происходящих при возникновении состояния.

Вторая половина анализируемой схемы тоже не безупречна с точки зрения понимания сущности состояний. Во-первых, почему состояние нужно непременно характеризовать через изменение работоспособности? Разве без этого критерия мы не можем судить о возникшем состоянии (например, о радости, о страхе)? Во-вторых, многие состояния появляются раньше, чем изменяется (в частности, снижается) работоспособность человека. Следовательно, изменение работоспособности — явление вторичное и не отражает прямо сущность состояния. Например, во многих руководствах по физиологии и психологии утомление характеризуется как временное снижение работоспособности в результате деятельности человека. В действительности же состояние утомления появляется раньше, чем начнет снижаться работоспособность (Мызан, 1975; Шабунин, 1969; Hoffmann, Clark, Brawn, 1946). Не случайно теоретики спорта выделяют в работе на выносливость фазы компенсированногои некомпенсированного утомления. В первой фазе возникающие в работе затруднения компенсируются за счет волевого усилия.

Более того, например, при состоянии монотонии (скуке) на первых этапах ее развития физическая работоспособность даже увеличивается, что выражается в повышении темпа рабочих движений, увеличении мышечной силы, сокращении времени простой сенсомоторной реакции.

Итак, хотя изменение работоспособности и может являться характеристикой ряда состояний, возникающих под влиянием физических, умственных и эмоциональных нагрузок, эта характеристика изменчива и неоднозначна. Кроме того, определение состояния как фактора, влияющего на работоспособность, не раскрывает сущности состояний. Поэтому вряд ли целесообразно факт изменения работоспособности ставить во главу угла при определении состояний.

Имеются и другие подходы к определению состояний. Например, состояния сводятся к системе личностных характеристик человека. Так, по мнению А. Ц. Пуни, «состояние. можно представить как уравновешенную, относительно устойчивуюсистему личностных характеристик спортсменов, на фоне которых развертывается динамика психических процессов» (1969, с. 29). При таком подходе к состояниям становится непонятным, что же тогда сама личность?

Таким образом, существующие определения состояния в лучшем случае указывают, как можно выявить состояние (поскольку описываются последствия его возникновения), но не что такоесостояние.

С моей точки зрения, состояние в самом широком понимании — это реакция функциональныхсистем на внешние и внутренние воздействия, направленная на получение полезного для организма результата.Во многих случаях полезный результат выражается в сохранении целостности организма и обеспечении его нормальной жизнедеятельности в данных условиях. Однако, как указывал П. К. Анохин, было бы совершенно непрогрессивным для живой природы, если бы «система «стремилась» найти лишь устойчивое состояние» (1972, с. 31). Он пишет далее, что «система «стремится» получить запрограммированный результат и ради результата может пойти на самые большие возмущения во взаимодействиях своих компонентов. Именно результат при затрудненном его получении, может привести всю систему в крайне беспокойное и отнюдь не устойчивое состояние» (Там же). Отсюда можно сделать вывод, что состояние — это реакция функциональной системы не только для сохранения ее устойчивости, но и для ее изменения с целью адаптации к новым условиям существования.

Следует отметить, что представление о состоянии как о реакции на воздействияиногда проскальзывают в некоторых публикациях (Марищук, 1974), но не закладываются в основу определения понятия «состояние».

Я определяю психофизиологическое состояние как целостную реакцию человека на внешние и внутренние стимулы, направленную на достижение полезного результата. Следует подчеркнуть, что полезный результат для функциональной системы может не совпадать с ожидаемым человеком полезным эффектом. Поэтому, говоря о полезном эффекте, являющемся следствием развития определенного состояния, нужно иметь в виду, прежде всего биологическую целесообразность возникновения состояния. Например, возникновение состояния страха неблагоприятно для человека, но является целесообразной и полезной реакцией организма на угрожающую ситуацию. Конечно, я далек от мысли, чтобы доказывать, что все состояния обеспечивают достижение такого полезного результата, который вступает в противоречие с целью поведения человека и с задачами, стоящими перед ним. Достаточно упомянуть, что человек может вызвать ряд состояний произвольно (самовнушением) или внушением извне и тем самым направить реакцию функциональной системы в направлении, нужном для эффективности его деятельности.

Данное определение психофизиологического состояния предполагает, что оно — причинно обусловленное явление, реакция не отдельной системы или органа, а личности в целом, свключением в реагирование как физиологических, так и психических уровней (субсистем) управления и регулирования, относящихся к подструктурам и сторонам личности. Вследствие этого, как правильно указывал Н. Д. Левитов (1964), всякое состояние является как переживанием субъекта, так и деятельностью различных его функциональных систем. Оно имеет внешнее выражение не только по ряду психофизиологических показателей, но и в поведении человека.

В общих чертах функциональную систему, отражением реакции которой являются психофизиологические состояния, можно представить как многоуровневую, вклю- чающую психический уровень (в том числе переживания человека), физиологичес-

кий (центральная нервная система, вегетативная система) и поведенческий уровень

(психомоторные реакции, мимика, пантомимика). В любом психофизиологическом

состоянии все эти уровни должны быть так или иначе представлены, и только по со-

вокупности показателей, отражающих каждый из этих уровней, можно делать заключе-

ние об имеющемся у человека состоянии. Состояние характеризует синдром, т. е. со-

вокупность симптомов, а не отдельный симптом, даже очень важный с точки зрения

диагностики.

Итак, эмоциональная сторона состояний находит отражение в виде эмоциональных переживаний (усталости, апатии, скуки, отвращения к деятельности, страха, радости достижения успеха и т. д.), а физиологическая сторона — в изменении ряда функций, и в первую очередь вегетативных и двигательных. И переживания, и физиологические изменения неотделимы друг от друга, т. е. всегда сопутствуют друг другу. В этом единстве психических и физиологических признаков состояний причинным фактором может быть каждый из них. Например, при развитии состояния монотонии причиной усиления парасимпатических влияний может быть чувство апатии и скуки, а при развитии состояния утомления причиной появления чувства усталости могут быть возникающие физиологические изменения в двигательных нервных центрах или мышцах и связанные с этим ощущения.

Психические состояния оказывают влияние на протекание деятельности. Этому соответствует и представление об эмоциональном состоянии, как о фоне, на котором развивается и психическая, и практическая деятельность человека. Надо, однако, помнить и другое: во многих случаях именно через деятельность (умственную, сенсорную, физическую) развивается то или иное состояние. Поэтому оно во многих случаях является продуктом деятельности. В то же время, как это ни парадоксально звучит, в ряде случаев состояния бывают результатом бездеятельности человека, поэтому, говоря о них, следует всегда рассматривать конкретные ситуации, в которых они возникают.

В заключение следует отметить, что все состояния «метятся» знаком и модальностью эмоциональных переживаний. Это служит еще одним доказательством неразрывности эмоций и состояний. Но из этого не следует, что «. в эмоциональных состояниях непосредственно. реализуются переживаемые человеком эмоции» (Витт, 1986, с. 54). С моей точки зрения, Н. В. Витт допустила здесь две неточности. Во-первых, говорить о переживаемыхэмоциях некорректно: чуть выше автор определила эмоцию как специфическую форму переживания (получается — переживаемые переживания). Во-вторых, и это самое главное, переживаемая эмоция, по Витт, реализуется через эмоциональное состояние. Выходит, что эмоция — это одно, а эмоциональное состояние — это нечто другое, производное от эмоции.

Эмоциогенные ситуации

Есть ли раздражители, объекты, ситуации, которые сами по себе являются для человека эмоциогенными, т. е. вызывающими ту или иную эмоцию?

П. Фресс (1975) утверждает, что эмоциогенной ситуации как таковой не бывает, она зависит от отношения между мотивацией и возможностями человека. Эту точку зрения разделяют и другие психологи, в частности, Ю. Я. Киселев (1983). Однако что значит ситуация для человека? Это не просто объективно сложившаяся совокупность обстоятельств, но также ее оценка человеком, отношение к ней человека в связи с имеющимися у него потребностями, целями. Это оценка складывающейся для него обстановки, которая препятствует, не мешает или благоприятствует удовлетворению его потребностей, достижению целей.

Именно оценка является первым шагом на пути создания эмоциогенности ситуации, а не сами по себе обстоятельства. Обстоятельства являются лишь предпосылкой возникновения эмоциогенной ситуации, а эмоциогенными становятся только те ситуации, которые оцениваются человеком как значимые. Каждая ситуация для человека субъективна (плохая, хорошая или нейтральная, опасная или не опасная, выгодная или невыгодная, задевающая его интересы или нет, и т. д.). Н. В. Боровикова и др. (1998) отчетливо продемонстрировали это на эмоциональности беременных женщин, которая приобретает эгоцентрический характер. У них наблюдается сужение диапазона источников эмоциональных переживаний. Наибольшую значимость для большинства из них приобретают лично значимые события — все, что относится к самой женщине или ожидаемому ребенку. Социально значимые события, общественные процессы отходят на второй план. Ни одна из обследованных женщин не отмечала значительные, государственного масштаба, общественные и экономические явления в качестве источников эмоциональных переживаний. Беременную женщину радует, прежде всего, ожидание рождения ребенка, ощущение его активности внутри себя. В то же время она болезненно реагирует на критические замечания в свой адрес, на шутки, касающиеся ее внешнего вида.

Признавая роль значимости ситуации для возникновения эмоционального реагирования, можно, однако, задать вопрос: всякие ли значимые явления, события, объекты способны вызвать эмоциональное реагирование? На этот счет мнения разных авторов не совпадают. По В. Вундту и Н. Гроту, любое воспринимаемое событие является значимым и вызывает эмоциональный отклик. Р. Лазарус (Lazarus, 1968) же считает, что эмоции возникают в тех исключительных случаях, когда на основе когнитивных процессов делается заключение о наличии угрозы и невозможности ее избежать. Таким образом, по Лазарусу, эмоциогенными являются только экстремальные ситуации, которые оцениваются как таковые вследствие каузальной атрибуции.

Большую роль в возникновении эмоций отводит каузальной атрибуции Б. Вейнер (Weiner, 1985). Действительно, наблюдая за поведением человека, прежде чем эмоционально отреагировать на его поступок, мы сначала либо приписываем, либо не приписываем его поступку цель, которая противоречит нашим интересам, достоинству и т. п. Если, например, нас кто-то толкнул, то оценив, обстоятельства, мы можем либо возмутиться (если припишем человеку сознательное намерение), либо оставить это без внимания (если подумаем, что виной всему были независящие от человека обстоятельства).

Эмоциональное реагирование может быть и при оценке виртуальной ситуации, например зрители, плачущие в кино или на спектаклях при трогательных сценах. Именно в этом случае, пожалуй, можно говорить не о значимой ситуации, а о собственно эмоциогенной ситуации, которая по механизму эмпатии и заражения вызывает эмоциональную реакцию зрителей,

Оценка значимости ситуации может быть не только на осознаваемом уровне, но и на неосознаваемом. Эмоциональная реакция, возникающая по механизму безусловного рефлекса — это реакция на закрепленную в генетической памяти значимую ситуацию, проявление инстинкта.

П. Фресс (1975) дает следующую классификацию эмоциогенных ситуаций:

1. Недостаточность приспособительных возможностей. Человек не может или не умеет дать адекватный ответ на стимуляцию при:

а) новизне ситуации,

б) необычности ситуации,

в) внезапности ситуации.

2. Избыточная мотивация:

а) не находящая применения,

б) при фрустрации,

в) при присутствии других лиц,

г) при конфликтах.

Ограниченность этой классификации очевидна, так как она касается только случаев появления негативных эмоций.

Источник