- Утренняя эмоционально-стимулирующая гимнастика для малышей

- Зарядка для души: как развивать эмоциональный интеллект

- «Зарядка для души:

- как развивать эмоциональный интеллект»

- Упражнение «Квадрат настроений»

- Упражнение «Не обижайся!»

- Про общение с родителями

- Психогимнастика как метод развития и коррекции различных сторон психики ребенка

Утренняя эмоционально-стимулирующая гимнастика для малышей

Надежда Овчинникова

Утренняя эмоционально-стимулирующая гимнастика для малышей

Здоровый ребёнок – это счастье родителей. Разве найдутся на свете мать и отец, которые не хотели бы видеть своего малыша крепким, выносливым, подвижным?

К сожалению, таким он не может стать сам. С ребёнком необходимо заниматься.

Ранний возраст – важный период в формировании человеческой личности, период, когда закладываются основы физического здоровья. То, что упущено в детстве, трудно наверстать. Это обязывает нас неустанно работать над проблемами физического воспитания детей. Очень важно вовремя научить малыша правильно ходить, бегать, прыгать, ползать, действовать с различными предметами, владеть кистями и пальцами рук, выполнять движения в соответствии с текстом, управлять мышечным напряжением.

Движение – основа восприятия и переработки информации об окружающем мире. Именно в процессе движения, сопровождающего словами, песенками, прибаутками,музыкой решаются задачи речевого развития ребенка:

• прогрессирует понимание речи;

• обогащается активный словарь;

• усложняется наглядно-действенное мышление;

• естественно происходит развитие мышечной системы и двигательных навыков;

• формируется эмоционально-волевая сфера.

Уровень сформированности двигательных навыков ребенка раннего возраста является показателем нормального или патологического развития.

К нам поступают дети с ослабленным здоровьем, уже в раннем возрасте имеющие хронические заболевания. Ребята плохо понимают обращенную к ним речь, у них нарушено звукопроизношение,проявляется отставание познавательных процессов: восприятия, внимания, памяти и мышления. Одним присущи повышенная возбудимость, эмоциональная неустойчивость, раздражительность. Другим свойственны заторможенность, апатичность. Дети с нарушением речи часто отстают в физическом развитии.

— в нарушении общей и мелкой моторики;

— в общей скованности и замедленности в выполнении движений;

— в замедленности процесса освоения новых движений;

— в нарушении осанки, плоскостопии.

Коррекционная работа по физическому воспитанию представляет собой специальную систему двигательной деятельности.Это:

• утренняя эмоционально-стимулирующая гимнастика;

• пальчиковая гимнастика.

Эмоционально-стимулирующая гимнастика позволяет обрести положительное эмоциональное состояние и хороший тонус на целый день. По своей структуре она проста и доступна детям. Игры с движениями доставляют им удовольствие, к тому же не требует сложного оборудования.

Гимнастика представляет собой систему физических упражнений для коррекции речи.Сюда входят:

• Элементы логоритмики. (Это движения с речевым сопровождением. Они способствуют регуляции дыхания, закреплению двигательных навыков и правильному произношению. При выполнении этих упражнений в игровой форме дети двигаются ритмично, красиво и без напряжения.)

• Пальчиковая гимнастика, включающая активные упражнения и игры для пальцев рук.

В каждом комплексе имеются упражнения на дыхание. Правильное дыхание стимулирует работу сердца, головного мозга и нервной системы, способствует умению управлять собой. Учим ребенка дышать только через нос. Глубокий медленный выдох поможет ему расслабиться, успокоиться, справиться с волнением и раздражительностью.

В заключительной части гимнастики используются особые упражнения – это релаксация, которая дает возможность расслабить мышцы ног, рук, туловища. Она позволяет успокоить детей и снять мышечное и эмоциональное напряжение.

Чтобы гимнастика была эффективной и дала результаты,необходимо выполнение определенных условий:

— играть с ребенком надо, чувствуя себя партнером, участником игры, радуясь вместе с ним, незаметно помогая ему при затруднениях;

— сопровождать движения стихотворным текстом, так как ритм, рифма не только воспитывают слуховое внимание и восприятие, но и организуют ритм и темп движения;

— текст произносить четко, эмоционально, с повторениями;

— играть против желания ребенка недопустимо.

УПРАЖНЕНИЯ УТРЕННЕЙ ЭМОЦИОНАЛЬНО-СТИМУЛИРУЮЩЕЙ ГИМНАСТИКИ ДЛЯ ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА

1. «Снежинки» (движения согласно тексту)

На полянку, на лужок

Тихо падает снежок,

И на землю улеглись.

Тихо спят снежинки,

Но подул вдруг ветерок-

Закружился наш снежок.

2. «Жук» (под пение, дети ползают на четвереньках)

По дорожке жук-жук,

По дорожке черный.

Вот поймаю я жука-

Какой он проворный!

По дорожке побежит (малыши перевертываются на спину,

И на спинку ляжет. машут руками и ногами).

Лапки к верху поднимает

И как будто пляшет.

3. «Совушка» (дети вращают головой вправо и влево, топают ногами, закрывают и открывают глаза).

На пеньке сидит,

4. «Мишка» (дети прыгают, воспитатель имитирует действия медведя, зовет ребят к себе и грозит пальцем).

Зайка по лесу гулял,

А в берлоге мишка спал.

Ближе зайка подбежал

И зайчат к себе позвал.

Услыхал медведь и давай реветь:

«Кто тут смеет так шуметь?»

(дети хлопают в ладоши, топают ножками, поочередно выставляют вперед то одну, то другую ногу, пляшут)

Мишка, ты нас не пугай,

Вместе с нами поиграй;

В беленьких сапожках,

Весело все пляшем.

Зайкам мишка помахал

И в берлогу убежал.

5. «Игрушки» (дети изображают игрушки: скачут, как лошадки; взмахивают руками, как кукла; кружатся, как волчок, ложатся на бок. Раскинув руки в стороны, бегут с наклоном, хлопают в ладоши).

Скачет конь наш, цок-цок-цок.

Слышен топот быстрых ног.

Кукла, кукла, попляши,

Своей ручкой помаши.

Вот как кружится волчок-

Прожужжал и на пол лег.

Самолет летит, летит.

Летчик смелый в нем сидит.

А теперь мы все – матрешки,

Громко хлопаем в ладоши.

6. «Птички» (дети сидя на корточках поворачивают голову вправо и влево. Встают, бегут, взмахивая руками, садятся на скамейки, трут руками плечи, крутят руками).

Источник

Зарядка для души: как развивать эмоциональный интеллект

Что такое эмоциональный интеллект и почему его нужно развивать? Для христианина любого возраста это непраздный вопрос, поскольку умение любить и принимать начинается с умения сопереживать ближнему, понимать, что чувствует другой человек и при этом сохранять свои личные границы – то есть показать окружающим, что ваши чувства надо уважать.

Во все времена эти навыки жизненно необходимы.

«Не позволяй душе лениться!

Чтоб в ступе воду не толочь,

Душа обязана трудиться

И день и ночь, и день и ночь»

Эти строчки Николая Заболоцкого знает каждый старшеклассник. Психолог Виктория Шиманская, автор книги «Коммуникация», уверена, что каждая эмоция может стать ресурсом, поэтому развитие эмоционального интеллекта настолько важно. Как тренировать душу в понимании? Подробнее читаем в её статье.

«Зарядка для души:

как развивать эмоциональный интеллект»

…Эмоциональный интеллект – это способность понимать эмоции, чувства и переживания – свои и чужие. Он позволяет сделать весь спектр эмоций своим помощником для достижения целей и выполнения любых задач.

Мы редко задумываемся о том, что вызывает раздражение, радость или гнев. Человек с развитым эмоциональным интеллектом умеет считывать эти сигналы и реагирует не на поступки и эмоции, а на причины, которые за ними стоят. Даже самые сильные переживания не застилают такому человеку глаза.

Кому нужно развивать эмоциональный интеллект?

Сегодня мир меняется очень быстро: для достижения успеха уже недостаточно быть специалистом в какой-то одной сфере знаний или получить один диплом о высшем образовании.

Поэтому как никогда важно развивать так называемые мягкие навыки, среди которых и те, что можно причислить к эмоциональному интеллекту. Это актуально для людей любого возраста, но особенно для подростков.

Подростковый возраст – время, когда идет активный процесс построения внешних коммуникаций. Если до этого момента мир ребенка был в достаточной степени определен, а практически все проблемы решали взрослые, то в подростковом возрасте человек выходит на новый этап коммуникации и социализации.

Он сам начинает принимать решения: с кем ему общаться и кем быть, впервые возникают сложные жизненные ситуации.

Поэтому нужно помочь подростку развивать несколько аспектов одновременно, а именно понимание своих целей, намерений, переживаний и умение выстраивать общение с ровесниками, родителями и другими взрослыми. Этому и способствует хорошо развитый эмоциональный интеллект.

Как это сделать?

Важно понимать, что работа над эмоциональным интеллектом ждет и родителей подростков. В пубертате происходит гормональная перестройка, в результате которой дети становятся очень сложными для коммуникации: кажется, подростки совсем не слышат взрослых, а о передаче опыта речь почти не идет. Здесь потребуется развитый эмоциональный интеллект самих родителей.

Главное, не забывайте: намерения подростка всегда позитивны, какими бы негативными действиями они не проявлялись. Мудрость родителей в этот момент должна заключаться в том, чтобы не реагировать на резкие и, порой, неадекватные действия, а попытаться понять намерения, а также пересмотреть требования, предъявляемые к подростку.

Родительская помощь будет заключаться в выполнении вместе с ребенком заданий для развития эмоционального интеллекта. Вот несколько практик, которые я рекомендую. Предложите выполнить их своему подростку. Кстати, возрастных ограничений у этих практик нет: для многих взрослых они окажутся не менее полезными.

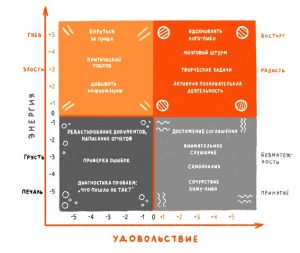

Упражнение «Квадрат настроений»

Считывание настроения, в котором находится собеседник, позволяет оценить перспективы общения и быстро подобрать подход. Ниже представлена схема, которая наглядно покажет, почему иногда так сложно наладить коммуникацию и договориться о чем-то.

Это квадрат эмоций или настроений. Настроение можно определить по двум критериям. Удовольствие – это эмоциональная составляющая. Энергия – физическая. Попробуйте сейчас оценить уровень своей энергии и уровень эмоций. В каком вы секторе?

Кстати, человек может действовать эффективно в любом из четырех состояний, примеры подходящих занятий для каждого находятся внутри цветных квадратов.

Постепенно можно научиться распознавать, в каком секторе настроения находится собеседник, и тогда общаться станет проще.

Упражнение «Не обижайся!»

Когда кто-то говорит обидные слова или пытается задеть, важно помнить, что все прозвища, «обзывалки» к реальности никакого отношения не имеют. От того, что тебя назвали слоном, уши или хобот не вырастут. Это всего лишь «кривое зеркало», мимо которого всегда можно пройти, проигнорировав странное изображение.

Игнорирование – еще один способ не обижаться и не «подпитывать» своей реакцией обидчика. Чтобы было проще, нужно задать себе вопрос: «Разве мне так важно мнение человека, который это говорит?» После этого полностью отстранитесь.

Перейти в режим «игнора» помогает ассоциативная цепочка. Посмотрите вокруг себя. Что вы видите? Например, видите стол, стул, шкаф. Эмоций ноль. И продолжаете – обидчик. Стол – стул – шкаф – обидчик – никаких эмоций.

А еще можно представить себе обидчика в какой-нибудь смешной или глупой ситуации, чтобы злиться на него просто не получалось. На самом деле придется еще постараться не засмеяться.

Про общение с родителями

Слова часто вызывают негативную реакцию только из-за своей окраски, хотя их смысл нейтральный или даже позитивный. Самая яркая реакция обычно бывает на слово «должен»: «ты должен учиться», «должен убраться в комнате», «должен гулять с собакой», «должен слушать, что тебе говорят».

Сказать по правде, никто никому ничего не должен. Ты – никому, но и тебе – никто и ничего. Осознание этого помогает по-новому взглянуть на многие вещи. Вот как можно расшифровать несколько привычных реплик родителей.

1. «Ты должен учиться» = «я беспокоюсь за твое будущее».

2. «Ты должен убраться в комнате» = «тебе будет комфортнее».

3. «Ты должен гулять с собакой» = «твой пес тоже живой, и он по тебе скучает».

Звучит куда более оптимистично! А теперь к каждому «должен» в левой колонке можно написать справа, почему этого стоит хотеть. Например, «Ты должен учиться» может значить «Я хочу хорошо учиться, чтобы в будущем иметь хорошую работу и достойный уровень жизни».

Уверена, что осознанное развитие эмоционального интеллекта у подростков и взрослых улучшает качество жизни, отношения в семье, в деятельности, какую бы сферу они не выбрали.

Виктория Шиманская, доктор психологии, специалист по эмоциональному интеллекту

Фото из открытых источников

Источник

Психогимнастика как метод развития и коррекции различных сторон психики ребенка

Алла Абрамкина

Психогимнастика как метод развития и коррекции различных сторон психики ребенка

Психогимнастика — это метод, при котором участники проявляют себя и общаются без помощи слов. Кто является автором термина, не известно. Термин «психогимнастика» может иметь широкое и узкое значение, разные авторы вкладывают в него неодинаковое содержание.

Цели психогимнастики затрагивают основные задачи психического развития детей.

Основная цель – научить ребенка справляться с жизненными трудностями. Ребенок должен осознать, что между мыслями, чувствами и поведением существует связь и что эмоциональные проблемы вызываются не только ситуациями, но и их неверным восприятием. В ходе занятий психогимнастикой дети изучают различные эмоции, возможность ими управлять.

В книге М. И. Чистяковой «Психогимнастика»дано такое определение: психогимнастика — это курс специальных занятий (этюдов, игр, упражнений, направленных на развитие и коррекцию различных сторон психики ребенка (как его познавательной, так и эмоционально-личностной сферы).

Психогимнастика по методике М. И. Чистяковой прежде всего направлена на обучение элементам техники выразительных движений, на использование выразительных движений в воспитании эмоций и высших чувств и на приобретение навыков в саморасслаблении.

Дети изучают различные эмоции и учатся управлять ими, овладевают азбукой выражения эмоций.

Психогимнастика помогает детям преодолевать барьеры в общении, лучше понять себя и других, снимать психическое напряжение, дает возможность самовыражения. Прежде всего такие занятия показаны детям с чрезмерной утомляемостью, истощаемостью, непоседливостью, вспыльчивым, замкнутым, с неврозами, нарушениями характера, легкими задержками психического развития и другими нервно-психическими расстройствами, находящимися на границе здоровья и болезни.

Не менее важно использовать психогимнастику в психопрофилактической работе с практически здоровыми детьми с целью психофизической разрядки. Нарушения выразительности моторики заслуживают пристального внимания потому, что неумение правильно выразить свои чувства, скованность, неловкость или неадекватность мимико-жестовой речи затрудняют общение детей со сверстниками и взрослыми. Особенно в этом случае страдают дети с неврозами, органическими заболеваниями головного мозга и другими нервно-психическими заболеваниями. Такие дети часто являются контингентом логопедических групп и групп детей коррекционных классов начальной школы. Дети с бедной экспрессией, возможно, и сами полностью не улавливают, что им сообщается бессловесным образом другими людьми, неправильно оценивают и их отношение к себе, что, в свою очередь, может быть причиной углубления у них астенических черт характера и появления вторичных невротических наслоений.

Не менее важен словесный язык чувств, который обозначает явления эмоциональной жизни. Называние эмоций в психогимнастике ведет к эмоциональному осознанию ребенком себя. Ребенок, говорящий на хорошем, богатом языке, лучше мыслит, у него появляется больше оттенков для словесного обозначения чувств, он тоньше понимает себя, свои переживания, эмоции у него становятся более дифференцированными. Психологи считают, что резервы повышения действенности нравственных представлений ребенка лежат в эмоциональной насыщенности содержания оценочных суждений взрослых, в использовании ими оценок личностных свойств, оценок-состояний, оценок-предвосхищений, соответствующих уровню нравственного развития дошкольника.

В психогимнастике придается большое значение общению детей со сверстниками, что очень важно для нормального развития и эмоционального здоровья

А. А. Осипова считает, что психогимнастика – это метод, при котором участники проявляют себя и общаются без помощи слов. Психогимнастика позволяет снимать эмоциональное напряжение и мышечные зажимы, корректировать настроение и отдельные черты характера, обучать ауторелаксации. Сам термин «психогимнастика», по мнению А. А. Осиповой, имеет широкое и узкое значение. В широком смысле психогимнастика – это курс специальных занятий, направленных на коррекцию и развитие различных сторон психики человека, в том числе и эмоцианально- личностной. В узком смысле под психогимнастикой понимают игры и этюды, в основе которых лежит использование двигательной экспрессии в качестве главного средства коммуникации.

Метод психогимнастики, разработан Г. Юновой и модифицирован М. И. Чистяковой. Занятия по психогимностике включают в себя ритмику, пантомиму, коллективные танцы и игры. Занятия состоят из трех фаз. Первая фаза – это снятие напряжения с помощью различных вариантов бега, ходьбы. Вторая фаза – пантомима (изображение страха, растерянности, удивления). Третья фаза – заключительная, направлена на закрепление чувства принадлежности к группе.

Структура психогимнастики

Курс психогимнастики состоит из 20 занятий, длительность всего курса – около 3 месяцев, частота встреч – 2 занятия в неделю, длительность каждого занятия – от 25 мин до 1 ч. 30 мин., продолжительность занятия зависит от возраста, свойств внимания и поведения детей.Занятия строятся по определенной схеме и состоят из четырех фаз:

1. Мимические и пантомимические этюды.

Цель – выразить изображение отдельных эмоциональных состояний, связанных с переживаниями телесного и психического довольства и недовольства. Модель выражения основных эмоций и некоторых социально окрашенных чувств.Дети знакомятся с элементами выразительных движений: мимикой, жестом, позой, походкой.

2. Этюды и игры, направленные на выражение отдельных свойств личности и эмоций.

Цель – моделирование поведения персонажей с теми или иными чертами характера, закрепление и расширение уже полученных детьми сведений о социальной компетентности, привлечение внимания детей ко всем компонентам выразительных движений одновременно.

3. Этюды и игры, имеющие терапевтическую направленность на определенного ребенка или на группу в целом.

Цель – коррекция настроения, отдельных черт характера ребенка, тренинг моделированных стандартных ситуаций.

4. Фаза психомышечной тренировки.

Цель – снятие эмоционального напряжения, внушение желательного настроения и поведения.

Между первой и второй фазами делается перерыв на несколько минут, во время которого дети предоставляются сами себе. В пределах зала, где происходит психогимнастика, они могут делать все, что хотят. Ведущий не вмешивается в их общение. Необходимо договориться о сигнале (звонок, колокольчик, свисток и т. п., сообщающем о возобновлении занятия. Сигнал может быть любым, но обязательно – постоянным.

Между 3 и 4 фазами предлагается включать этюды на развитие внимания, памяти, подвижную игру.

Каждое занятия состоит из ряда этюдов. Этюды должны быть коротки, разнообразны, доступны по содержанию (принцип от простого – к сложному).Количество детей в группе дошкольников – не более 6.

Каждый этюд повторяется несколько раз, чтобы в нем могли принять участие все дети группы. По мнению М. И. Чистяковой,нет смысла составлять группы только по какому-то одному признаку: боязливые, аммимичные, дети с неустойчивым вниманием. Необходимо следить за тем, чтобы в группе было не более одного гиперактивного, аутичного или склонного к истерическим реакциям ребенка. Дети с раздражительностью, тиками, страхами, навязчивостью, заиканием, истощаемостью могут заниматься вместе. Однако детей с нормальным интеллектом и пограничной умственной отсталостью следует развести по разным группам, т. к.вторые должны заниматься вдвое больше: используется время двух курсов психогимнастики. Также раздельно должны заниматься дети с ЗПР и дети с умственной отсталостью.

В группу приглашаются 1–2 ребенка, не нуждающиеся в психогимнастике, а имеющие артистическую жилку. Они используются для создания эмоционального фона. Хорошо известно, что внешнее выражение эмоций выражает соответствующие подражательные реакции, поэтому с помощью артистичных детей легче заразить других детей нужной эмоцией.

Необходимо вести журнал,в котором указываются: причина приглашения ребенка на занятие психогимнастикой, планирование игр, основные психологические цели для данной группы в целом.

1. Катя М. — амимия, отгороженность.

2. Дима П. — робость, страхи.

3. Сережа Б. — неустойчивое внимание, расторможенность.

4. Саша М. — пониженное настроение.

5. Юра Г. — упрямство, жадность.

Цель курса психогимнастики для группы № 1.

1. Обучение детей выразительным движениям.

2. Тренаж узнавания эмоций по внешним сигналам.

3. Формирование у детей моральных представлений.

4. Коррекция поведения с помощью ролевых игр.

5. Снятие эмоционального напряжения.

6. Обучение ауторелаксации.

При изображении нежелательных черт характера положительные и отрицательные роли разыгрываются детьми в парах со сменой ролей. Иногда ребенок, у которого необходимо корригировать то или иное отклонение в поведении, сначала смотрит оценку, а потом выбирает себе любую роль. Но так как оценка повторяется несколько раз, ребенок получает сведения о том, как другие дети справляются с данной ситуацией. Этюды и игры на эмоции радости должны обязательно быть на каждом занятии. Заканчивается занятие успокоением детей, обучением их саморегуляции.

На психогимнастике для сброса психоэмоционального напряжения используется детский вариант психомышечной тренировки, разработанный А. В. Алексеевым для юных спортсменов, в свою очередь адаптированный для дошкольников.

Мышцы напрягаются и расслабляются в определенной последовательности: мышцы рук, ног, туловища, шеи, лица. Нельзя переходить к следующей группе мышц, пока предыдущая не станет «послушной». При проведении психомышечной тренировки, особенно в заключительной ее части, необходимо соблюдать чувство меры, не затягивать отдых и дозировать внушение.

В пособии М. И.Чистяковой представлены два комплекса: «Медвежата в берлоге», «На берегу моря».

Почти каждый этюд у М. И. Чистяковой сопровождается музыкой, которая может предварять его, помогая ребенку войти в нужное эмоциональное состояние или быть фоном, усиливающим эмоции, образные представления детей, снимающим психоэмоциональное напряжение.

В книге М. И. Чистяковой представлены 201 систематизированный этюд и игры, направленные как на развитие у детей различных психических функций (внимание, память, автоматизированная и выразительная моторика, так и на обучение элементам саморасслабления и умения выражать различные эмоциональные состояния.

Кроме этюдов и игр, М. И. Чистякова предлагает использовать такой прием, как сочинение историй, в основе которых лежат актуальные проблемы детей. О том, как сочинять такие истории, и конкретное их содержание можно найти в книге Дорис Бретт «Жила-была девочка, похожая на тебя. Психотерапевтические истории для детей» (1996).

Взрослый начинает историю, а дети ее продолжают.Взрослый помогает им связками: «однажды», «далеко-далеко», «давным-давно», «а потом что было», «чем закончилось», он вводит в повествование более «здоровые» способы адаптации и разрешения конфликтов, чем те, что были предложены детьми. Юмор и театрализованность повышают заинтересованность и удовольствие, получаемое ребенком. В конце каждой истории дети придумывают для нее заглавие, помогающее психологу или педагогу выделить наиболее важный аспект истории.

В занятиях по методу М. И. Чистяковой широко используются элементы изотерапии. Дети могут раскрашивать лицо изображаемого человека или фон вокруг него в тот цвет, с которым у них ассоциируется то или иное эмоциональное состояние. Тематическое рисование хорошо сочетается с мимическими и пантомимическими этюдами, что приводит к взаимоусилению влияния на ребенка и той и другой деятельности, что, в свою очередь, ведет к улучшению его общения со сверстниками.

Наглядность в виде пиктограмм, разрезных шаблонов-пиктограмм, условных фигурок-скелетиков, изображающих различные позы, фотографий с изображением различных эмоциональных состояний и состояния напряжения и расслабления в мышцах используется для тренировки умения распознавать эмоциональное состояние по мимике и пантомимике.

Задачи: сбросить интенсивность физического и психического напряжения, нормализовать мышечный тонус, привлечь внимание и интерес ребенка к совместному занятию, настроить детей на активную работу и контакт друг с другом.

Содержание: несколько упражнений-игр на внимание и подвижная игра.

Упражнения-игры на внимание должны быть разнообразны по форме и характеру. Например; «Что изменилось в этой комнате?», «Какие звуки ты различаешь на улице, в соседнем помещении?», «Угадай, кто позвал?», «Кто к тебе прикоснулся?», «Кто крепче пожал руку?», «Какой предмет самый большой, теплый, шершавый?», «У кого из детей белые носочки?», «Кто самый веселый, грустный?» и др. Подвижная игра должна быть направлена на общую деятельность, совместные движения, контакт.

Время разминки примерно 5—6 минут.

— дать ребенку возможность испытать разнообразные мышечные нагрузки путем подражательного повторения движений и действий педагога;

— тренировать ребенка в направлении и задержании внимания на своих ощущениях, научить различать и сравнивать их;

— тренировать ребенка в определении характера физических движений, сопровождаемых различными мышечными ощущениями;

— тренировать ребенка в изменении характера своих движений, опираясь на контроль мышечных ощущений и работу воображения и чувств.

Любое физическое движение в психогимнастике выражает какой-либо образ фантазии, насыщенный эмоциональным содержанием, тем самым объединяется деятельность психических функций — мышления, эмоций, движения, а с помощью комментариев педагога подключается еще внутреннее внимание детей к этим процессам.

Таким образом психогимнастические упражнения используют механизм психофизического функционального единства.

Например,педагог говорит: «Как сильно у вас зайчики стучат на барабане! А вы чувствуете, как напряжены у них лапки? Ощущаете, какие лапки твердые, не гнутся, как палочки! Чувствуете, как напряглись у вас мышцы в кулачках, руках, даже в плечиках? А вот лицо нет! Лицо улыбается, свободное, расслабленное. И живот расслаблен. Дышит. А что еще расслаблено? Давайте еще попробуем постучать, но уже медленнее, чтобы уловить свои ощущения».

Экспрессия педагога при показе упражнений необходима, она облегчает подражание, эмоционально заряжает детей.

Педагог помогает уловить точность области ощущения своими прикосновениями к ребенку: взяв за руку, встряхнув — «расслаблена ли?», погладив спинку — «где напряжение?», подтолкнув, проверяя устойчивость и т. п.

Образы фантазии сначала задаются педагогом, а затем свободно развиваются воображением каждого ребенка.

Дозировка упражнений от пяти-шести раз до одной-двух минут, в зависимости от упражнения и возраста детей.

В последовательности психогимнастическихупражнений особенно важно соблюдение чередования и сравнение противоположных по характеру движений:

— едва заметных пошевеливаний и совершенных застываний;

— вращений тела и прыжков;

— свободного передвижения в пространстве и столкновения с предметами.

Все упражнения сопровождаются попеременно мышечным напряжением и расслаблением.

Такое чередование движений рефлекторно влияет на гармонизацию психической деятельности мозга: упорядочивается психическая и двигательная активность ребенка, улучшается его настроение, исчезает инертность.

В этом принципиальное отличие физических упражнений в психогимнастике от физкультуры.

Воспитатель или психологдолжен уметь гибко изменять свою позицию: то становясь участником игры-драмы, активно увлекающимся, соблазняющим, показывающим, то просто наблюдая или режиссируя, но ни в коем случае не заставляя, не оценивая, не наказывая.

На занятиях по психогимнастике все дети успешны: правильно все, что они делают, делая все по-своему, как могут.

Полная дифференциация и осознание всех своих ощущений детьми невозможны, но сосредоточение внимания хотя бы на одном в каждом занятии необходимо.

В сюжет, каждого занятия обязательно включаются два-три упражнения на эмоции и эмоциональный контакт.

Цель:овладение навыками управления своей эмоциональной сферой: развитие у детей способности понимать, осознавать свои и чужие эмоции, правильно их выражать и полноценно переживать.

Методические задачи: фиксировать внимание ребенка на чужих проявлениях эмоций; подражательное воспроизведение чужих эмоций, фиксируя внимание на своих мышечных ощущениях как проявлениях этих эмоций; анализ и словесное описание мышечных проявлений эмоций; повторное воспроизведение этих эмоций в заданных упражнениях,

контролируя ощущение.Формы упражнений: пантомимические загадки, игры, представления, задания.

Список эмоций, оттенков, состояний,используемый в упражнениях:

Этюды повторяются два-три раза.

Цель: тренировка общих способностей несловесного воздействия детей друг на друга.

В упражнения включают, обмен ролями партнеров по общению, оценку своих эмоций и эмоций партнера.

В таких упражнениях ребенок тренируется точно выражать и переживать свои чувства, а также понимать чувства, эмоции, действия, отношения других детей, учится сопереживать.

Упражнения помогают детям преодолевать собственные внутренние барьеры общения в реальной жизни.

В тренинге обязательно участвуют все дети.

Цель: тренировка умения детей регулировать свои поведенческие реакции.

Методические задачи: показ и проигрывание типичных ситуаций с психологическими трудностями; выделение и узнавание типичных форм адаптивного и неадаптивного поведения; приобретение и закрепление приемлемых для ребенка стереотипов поведения и способов разрешения конфликтов; развитие навыков самостоятельного выбора и построения детьми подходящих форм реакций и действий в разных ситуациях.

— проигрывание ситуаций с типовыми инцидентами;

— отреагирование внутренних негативных переживаний, имевших место ранее в детском саду, школе или дома;

— загадки на решение различных конфликтных ситуаций;

— самостоятельные игры-фантазии с проекцией новых эмоциональных проблем и актуальных переживаний;

— домашние задания на активизацию положительных эмоциональных проявлений, закрепление новых форм эмоционального реагирования.

В процессе проигрывания обеспечивается смена ролей.

Источники сюжетов: психологические ситуации, детские книги, мультфильмы, телепередачи.

Цель: закрепление положительного эффекта, стимулирующего и упорядочивающего психическую и физическую активность детей, приведение в равновесие их эмоционального состояния, улучшение самочувствия и настроения.

Содержание: хоровое пение с элементами танца, хороводы, скандирование любимых веселых стихов с движением (Бардиер Г., Ромазан П., Чередникова Т. «Я хочу!» Психологическое сопровождение естественного развития маленьких детей. СПб., 1993).

Таким образом психогимнастика в дошкольном возрасте включает в себя различные варианты арттерапии и игротерапии.

Педагогам и психологам целесообразно все упражнения и игры проигрывать на себе.

Осваивать все фазы и части психогимнастики сразу очень трудно, поэтому можно начать, например, с гимнастики, включив ее как часть физкультурного занятия, или вместо утренней гимнастики. Отдельные этапы можно осваивать на разных видах занятий и в повседневной деятельности детей.

Все занятия психогимнастики строятся только на воображаемом материале, поэтому использование различных атрибутов крайне нецелесообразно, так как отвлекает внимание детей, превращает психогимнастику в игру, которая должна лишь лежать в ее основе.

Занятия удобнее вести вдвоем, если есть такая возможность.

Таким образом, психогимнастика примыкает к психолого-педагогическим и психотерапевтическим методам, общей задачей которых является сохранение психического здоровья и предупреждение эмоциональных расстройств у детей.

Психогимнастика помогает ребенку проще общаться со сверстниками, легче выражать свои чувства и лучше понимать чувства других. У него вырабатываются положительные черты характера (уверенность, честность, смелость, доброта, изживаются невротические проявления (страхи, различного рода опасения, неуверенность).

Ребенок осознаёт, что между мыслями, чувствами и поведением существует связь и что эмоциональные проблемы вызываются не только ситуациями, но и их неверным восприятием. Он учится справляться с жизненными трудностями.

В ходе занятий психогимнастикой дети изучают различные эмоции, возможность ими управлять. Благодаря подобным методикам:

• преодолеваются барьеры в общении детей;

• снимается психическое напряжение;

• развивается лучшее понимание себя и других;

• создаются возможности для самовыражения ребенка.

Курсы по психогимнастике дают ребенку возможность:

• просто общаться с одногодками,

• легко выражать свои чувства,

• свободно понимать чувства других,

• исключить невротические проявления (неуверенность, страхи,

• развивать позитивные черты характера (доброту, смелость, честность, уверенность.

Применение метода психогимнастики оказывает положительное влияние на эмоционально-психическое здоровье ребенка.

«Метод наглядного моделирования, как средство развития речи у детей старшего дошкольного возраста» «Учите ребенка каким-нибудь неизвестным ему пяти словам — он будет долго напрасно мучиться, но свяжите двадцать таких слов с картинками,.

Пластилинография как метод успешного развития и воспитания детей в ДОУ Дети лепят, рисуют, делают различные постройки из конструктора, путешествуют на воображаемых машинах и самолётах в сказку – дети играют.

Источник