- Чем и как вредит нам эмоциональный мозг. Ловушки мышления

- Эмоциональный мозг

- Не способен на анализ и разумное сомнение

- Ненавидит перемены

- Видит только настоящее

- Делит мир только на черное и белое

- Не понимает слова “нет”

- Относит все по отношению к себе

- Научная электронная библиотека

- §4. Многослойный мозг и упрощенное мышление –атрибуты опасного развития человечества

Чем и как вредит нам эмоциональный мозг. Ловушки мышления

Вообще-то я не хотела писать на эту тему. Мне казалось, что для моего блога-практикума она будет слишком занудна и слишком научна. Но затем в контент-плане я наметила темы нескольких очень важных статей, и поняла, что их будет сложно объяснить, если сначала не рассказать про… наш мозг. Точнее, про одну конкретную его часть. Млекопитающую.

Эмоциональный мозг

Мозг млекопитающих, мозг зверей. Раньше это называли лимбической системой мозга, сейчас больше принят термин “эмоциональный мозг”. Он начал свое развитие 50 миллионов лет назад (в конце эры динозавров), и, что интересно, до сих пор является похожим у 98% млекопитающих. Кстати, это объясняет тот факт, что большинство людей держат в качестве домашних животных именно млекопитающих (кошек, собак, хомяков, кроликов и т.д.): они нам ближе, нам проще их понимать.

Зачем нужно знать про него?

Когда мы начинаем следить за тем, какой мозг берет верх (то есть, какой частью мозга мы сейчас думаем), становится возможно управлять этим процессом. Мы учимся брать под контроль то, что раньше брало под контроль нас.

Безусловно, как и все, оставленное нам эволюцией, эмоциональный мозг важен, нужен и играет свою роль. Но есть ситуации, когда наш мозг играет против нас. Про самые распространенные ловушки мышления я расскажу.

Итак, наш эмоциональный мозг…

Не способен на анализ и разумное сомнение

В эту ловушку попадаем мы все, кто-то чаще, кто-то реже, но попадают все. Объясню на примере.

Исходная ситуация: мы где-то получили новую, неизвестную до этого информацию, из источника, который показался нам заслуживающим доверия. Например, мы узнали, что в Руанде в качестве домашних животных держат только голубых пухозавриков, а белых считают дикими и истребляют. Узнанная информация отложилась у нас в памяти.

Через некоторое время кто-то в социальных сетях пишет, что в Руанде держат как голубых, так и белых пухозавриков. Наша первая реакция? Поспорить!

Обратите внимание: дело не в том, пухозавриков какого цвета действительно держат в Руанде. Дело в том, что информация, однажды узнанная, по умолчанию не подвергается нами разумной критике и воспринимается как Истинная Истина. Хотя источник мог нас обмануть, и в Руанде, действительно, держат и белых пухозавриков тоже. Но, чтобы узнать это, нужно включить сознательный мозг и проверить факты.

Кстати, на этом моменте возможны два пути. Первый: в какой-то момент все-таки включится сознательный мозг и усвоенный факт проверится на истинность. Второй: человек еще больше уверится в собственной правоте, даже если оппонент будет приводить объективные факты противоположного. Это очень интересный психологический феномен, который называется “эффект обратного действия” или “теория мощной дезинформации”. Но об этом как-нибудь в другой раз. (Напишите в комментариях, если хотите прочитать про это.)

Что делать? Попробовать принять, что вы тоже можете быть неправы. Это может быть трудно, особенно поначалу, но чем чаще вы будете практиковать такой взгляд на жизнь, тем проще вам будет.

Но для этого надо немножко напрячься. Не все хотят. Проще ехать по старым рельсам… и это следующая ловушка.

Ненавидит перемены

На самом деле, “ненавидит” это еще слишком мягко сказано. Правильнее сказать, что для сохранения статус-кво наш эмоциональный мозг будет сражаться до последней капли крови.

На деле это означает, что для нас естественно сохранять свою зону комфорта, пользоваться известными паттернами поведения, использовать привычный тип мышления, жить так, как жили наши предки, по их законам и правилам. Нам свойственно любить одну и ту же еду, одно и то же кафе, одно и то же место для отдыха, одно и то же одеяло и подушку.

И всегда, любыми способами, избегать изменений, вообще сопротивляться всему новому. Даже такое невинное изменение, как “прийти домой другим путем” тревожит наш эмоциональный мозг.

Это напрямую связано с основной задачей эмоционального мозга – обеспечить выживание коллектива (стаи, рода, прайда, семейства). С этой точки зрения он делает все правильно… но мы-то уже выросли. И у нас появились индивидуальные потребности.

Если сознательный мозг можно сравнить с педалью газа, то эмоциональный – это, конечно, тормоз. В автомобиле важно иметь и то, и другое, но часто тормоз берет верх. У нашего эмоционального мозга глаза слишком часто округляются от страха и он перестраховывает нас даже там, где никакой опасности нет. И тормозит. И мы ленимся, прокрастинируем, устраиваем самосаботаж, срываемся, отказываемся идти дальше, выходим из борьбы, не верим в победу.

Что с этим делать?

Если речь идет о новом деле (бегать по утрам, учить английский), то полезно напоминать себе о том, зачем это было затеяно. Полезно напоминать себе о будущем. Если речь идет о новой непривычной идее, то постарайтесь подумать под таким углом: а что, если в этой идее действительно содержится нечто полезное, нечто, что может действительно помочь? И, если да, то что? А что, если это может сработать у меня? А что, если это может сработать у кого-то другого? Есть ли такая возможность?

Видит только настоящее

Будущее, его планирование, вообще способность его увидеть – это свойства сознательного мозга (он же визуальный мозг, он же церебральный, он же нео-кортекс), который есть только у людей. Для млекопитающих существует только настоящее время.

Это хорошо видно, например, когда появляется сильный страх. (Кстати, вы знали, что то, что мы называем страхом, с точки зрения биологии страхом не является, и это тоже порождение нашего эмоционального мозга?.)

Бывает так, что мы боимся какой-то ситуации в недалеком будущем (уволит начальник, провалимся на экзамене). Не факт, что эта ситуация вообще произойдет, но сама возможность нас очень пугает. И, как правило, когда мы думаем об этом, то видим будущее только до этой конкретной точки. А дальше будто чернота. Это объяснимо: эмоциональному мозгу просто нечем воображать будущее.

Эмоциональный мозг может только бояться, но не считать последствия. По нашим ощущениям, дальше будет катастрофа. Даже не так: КАТАСТРОФА! ВСЕ! ЖИЗНЬ ЗАКОНЧИТСЯ!

Вариант первый. Трезво оценить вероятность наступления такого неприятного момента. Сознательный мозг уже умеет анализировать и сомневаться. Довольно часто оказывается, что “у страха глаза велики” или “не так страшен черт, как его малюют”.

Вариант второй. Перенести фокус внимания ЗА эту конечную точку. Тогда можно задать себе вопрос. ОК, допустим, самое страшное действительно произошло. И что тогда?

Делит мир только на черное и белое

В отличие от более древнего, рептильного мозга, эмоциональный мозг уже умеет принимать решения. Но только вот решения у него… специфические.

Это хорошо видно в такой штуке, как тайм-менеджмент. По умолчанию распределением задач занимается именно эмоциональный мозг, и он поступает с этим ровно так, как умеет, рассортировывая либо направо, либо налево. Либо срочно, либо несрочно. Либо важно, либо неважно.

Тот же принцип мы видим и в других вещах, особенно таких, которые – что логично – эмоционально нас цепляют. Кто не с нами, тот против нас. Либо так, либо вообще никак. Либо куплю машину в августе, либо вообще никогда не куплю, отстаньте. Либо Sony Playstation, либо не нужна никакая приставка! Знакомо?

Например, в коучинге для этого широко используется инструмент шкала, обычно от 1 до 10, хотя на самом деле ее можно сделать и 1-100, и 1-7, и 1-48686, главное, что не 1-2 (как раз черное и белое). Конкретно в тайм-менеджменте отлично работает матрица Эйзенхауэра, почему? Потому что она изначально предполагает, что в понятии “важность” есть больше градаций, чем просто “важно” и “неважно”.

Общий подход такой: а как если бы в этой ситуации было больше чем два варианта исхода событий, то какими бы они были? И что бы тогда изменилось для меня?

Эмоциональный мозг не умеет увеличивать число вариантов, не то что рассматривать их. И тогда включается сознательный. Он умеет прекрасно.

Не понимает слова “нет”

Не думайте о белой обезьяне! Делайте все что хотите, думайте о чем хотите, но только не о белой обезьяне!

Для эмоционального мозга призыв “не делай так” звучит как “делай так”. “Занавесками не вытираться” он воспринимает как “а почему бы и не вытереться занавесками”.

Именно поэтому не работают запреты, вообще! Любой запрет провоцирует повышенное внимание к запрещенному, запретный плод сладок, да!

И поэтому не работают цели типа “не бояться публичных выступлений” или “не курить”, идущие от противного: потому что фокус внимания все равно направлен на нежелательное действие, и мы бессознательно продолжаем выполнять то, от чего хотим убежать.

Что делать? Заменить формулировку цели на ту, где фокус внимания направлен на желаемое действие/результат. Например, “не бояться публичных выступлений” можно заменить на “стать отличным спикером”. А “бросить курить” на “вести здоровый образ жизни”. Тогда эмоциональный мозг переключает свое внимание на другое действие, и начинает двигаться в другую сторону.

Относит все по отношению к себе

Это очень интересное свойство нашего мозга. Все сообщения, которые мы направляем – неважно, себе ли, конкретному человеку или группе людей – мозг в первую очередь относит к себе. Даже если это ярлык.

Это значит, что мы должны обратить внимание на наши послания, потому что бессознательное мышление обрабатывает все сообщения, как позитивные, так и негативные, применяя их в первую очередь к себе. Какие ярлыки мы не использовали бы по отношению к другим, они зеркально отражают нас самих.”

Из этого же следует, что все, что мы говорим о других – мы на самом деле говорим о себе. Мы не приемлем в других то, что не приемлем в самих себе. И наоборот, мы уважаем в других то, что нам нравится в самих себе. (Например, в упражнении на выявление глубинных ценностей есть вопрос про качества, которые мы ценим в людях – и это тоже про нас.)

Именно поэтому интересно исследовать то, что мы говорим и/или пишем: это наши бессознательные послания самим себе.

На эту тему есть суровое коучинговое упражнение для самых смелых экспериментаторов. Найдите в блоге/в социальных сетях последнюю вашу запись, которая выражает отрицательное мнение по поводу чего-либо/кого-либо. Что это говорит вам о самом себе? Какие выводы вы можете сделать? А что еще?

Затем найдите последнюю запись, где суждение было положительным. Что это говорит вам о самом себе? Какие выводы напрашиваются?

И самое главное: теперь, когда вы знаете, что ваши послания – это послания самому себе, как вы будете строить их по-другому?

Ответы можете написать в комментариях.

Теперь, когда вы знаете о ловушках, вам станет проще отслеживать их у себя и контролировать этот процесс.

И наконец-то я уже могу рассказать о других вещах, которые…

Но наступило утро, и Шахразада прекратила дозволенные речи.

До встречи в следующих выпусках.

Людмила Прима

коуч личных достижений

Источник

Научная электронная библиотека

§4. Многослойный мозг и упрощенное мышление –атрибуты опасного развития человечества

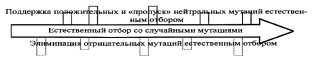

Мозг человека включает древнейшие, древние и более новые слои и содержит в себе всю историю возникновения и развития человека в поле естественного отбора. Сложность структуры и процесса деятельности мозга подтверждается его созданием в процессе естественного отбора путем закрепления и накопления положительных сдвигов, как результата случайных мутаций, не вызванных потребностями. При случайных мутациях организмы с негативными для них результатами элиминируются, тогда как положительные (на длину одного шага) мутации поддерживаются (рис. 4.1). Одновременно естественный отбор пропускает мутации, не носящие явно негативного характера. Это обеспечивает выживание широкого круга и положительных, и нейтральных признаков, но одновременно ведет к существованию в живой природе многочисленных «нецелесообразностей». Если приобретенный в результате случайной мутации признак позволяет живому организму выживать, – он сохраняется, несмотря на внешнюю нецелесообразность. Среди необычайного множества таких явных нецелесообразных признаков – огромное количество икры, пыльцы, сперматозоидов ряда животных и растений, странные и нелепые процессы спаривания некоторых животных (пауков, богомолов, ряда рыб), различные нефункциональные органы – например, выросты на головах животных (бородавки, рожки, и пр.), закручивающиеся клыки кабанов, два рога носорога, клюв китоглава, промежуточные формы ряда ракообразных, нелетающие птицы, и пр. Именно поэтому необычайно сложна структура мозга человека. Случайные мутации, закрепляемые как некоторые преимущества развития и служащие адаптации, без предварительного плана формирования такого важного органа будущего высшего создания природы, привели в итоге к необычайно сложной структуре мозга. Появлялись и поддерживались различные структуры мозга, которые затем сохранялись как не мешающие выживанию. Наличие в мозге совместно и иногда параллельно действующих структур – подтверждение такого естественного отбора.

Рис. 4.1. Схема действия естественного отбора

Эти особенности эволюции привели к созданию у человека сложно устроенного мозга с одновременно действующими древними и более новыми структурами. Унаследовав многие черты своих предков – животных, человек несет в себе множественность разнообразных, в том числе и противоречивых, качеств. Животное и социальное распределены в разных людях в самых разнообразных соотношениях, – от их равновесия и до преобладания того или другого. Животное в человеке – это практически все строение и все функции организма, вплоть до внешнего сходства с приматами. Но в человеке в разной степени сохранились и его дальние предки, в нем «живут» и более древние, – например, рептилии, и множество других переходных форм. Все многообразие свойств предков проявляется в человеке в его мышлении, действиях, и даже сходстве внешнего образа и поведения: иногда окружающие подчеркивают сходство то с ланью, то с медведем, то с гориллой, то со змеей, то с лисой, то с коровой, и т.д. Животное в человеке прочно закреплено в более древних структурах мозга предыдущей историей его формирования, животная часть мозга оказывает существенное влияние на его действия, она отвечает за определенный круг эмоций и деятельности. Известна гипотеза А. и Х. Дамазио о том, что чувства, ощущения лежат в основе работы мозга, о преобладающем влиянии чувств, а не мышления, на анализ информации и выводы сознания; тогда влияние животной части мышления представляется еще более мощным [8].

Отбор в длинном ряду поколений должен был давать естественные преимущества в выживании и размножении предкам людей, не только умным и сложенным крепче и лучше, но и по другим параметрам, более приспособленным к выживанию. Только множественностью направлений эволюции можно объяснить то, что выжили и существуют до сих пор племена, оставшиеся на самом примитивном уровне развития, не сделавшие шагов по пути физического и культурного совершенствования. Этим же можно объяснить и то, что многие органы и параметры человека, совершенствование которых должно было бы поощряться отбором, практически не улучшаются в процессе эволюции (такие, как, например, красота лица и тела, состояние здоровья зубов, подверженность многим болезням, и пр.). Поведение человека определяется объединением в нем биологического и социального начал (биологического и социального, телесного и духовного, чувственного и рационального), что ведет к двойственности структуры поведения. С одной стороны – человек является животным, что обычно им инстинктивно прикрывается. С другой стороны, человек – существо социальное, с высшим разумом и культурой, принципиально отличающееся этим от животных. Это объединение двух принципиально отличающихся основ, признаков, вызывает двойственность (бинарную множественность) поведения человека.

На эту двойственность влияет комплексная структура мозга, в котором представлены современные и более древние отделы. Исследователями выделяются новая кора (неокортекс), старая кора (архикортекс), мезокортекс, древняя кора (палеокортекс) и несколько других участков (очень важный из них – ретикулярная формация) [2, 15, 20 и др.]. Согласно одной из условных классификаций [20], наиболее древняя часть мозга – это мозг рептилий, затем – мозг высших млекопитающих (лимбическая система, названная так П. МакЛином в 1952 г. и расположенная выше самых древних отделов мозга, окружающая мозговой ствол), и самая крупная новая кора мозга – неокортекс. Неокортекс возник в течение достаточно короткого времени («взрывоподобный рост») [20]. Таким образом, одновременно в современном человеке «присутствуют», уживаются и влияют на его поведение и рептилии (К. Саган считает, что понятие «хладнокровный убийца» для человека удивительно точно соответствует определению рептилии – крокодила), и млекопитающие, и человек [20]. «Триединый» мозг (по выражению П. МакЛина) отличается тем, что каждая его часть имеет свои функции, свой разум, свое чувство времени и пространства (в действительности эти структуры взаимосвязаны и взаимодействуют, выстраивая в итоге некую комплексную картину восприятия мира). Рептильный комплекс, возникший несколько сот млн. лет назад, общая со всеми млекопитающими лимбическая система, появившаяся около 80 млн. лет назад, и новая кора, последняя в ходе эволюции, появившаяся десятки млн. лет назад, вместе определяют поведение человека. К. Саган приводит слова Сократа, который уподобляет душу человека колеснице, влекомой двумя лошадьми – белой и черной, которые тянут в противоположные стороны. Он продолжает, что колесница напоминает нейро-шасси МакЛина (так он назвал комбинацию спинного, заднего и среднего мозга), а две лошади – рептильный комплекс и лимбическую систему, которыми управляет возница – неокортекс, с трудом справляющийся с лошадьми и с … повозкой [20]. Это отмечал Ч. Дарвин: «Человек – со всеми его высокими способностями – тем не менее, носит в своем физическом строении неизгладимую печать своего низкого происхождения» [7].

Очевидно, у разных людей могут быть различны соотношения указанных выше функций древних и новых структур мозга и относительное преобладание тех или иных типов мышления и поведения. Исключительно большое количество разнообразных сочетаний типов мышления и поведения, на которое к тому же наложены темпераменты, характеры, воспитание, психические отклонения, приводит к невероятно разнообразному человечеству. Объективно сосуществование людей с самыми разными, позитивными и негативными нормами поведения. Если вспомнить, что целесообразность – это выработанная в результате естественного отбора приспособленность организмов к условиям существования и к выполнению определенных функций, то совершенно естественно утверждение о целесообразности и негативных явлений и предметов. Все отрицательные черты явлений и предметов – безобразное, низменное, ужасное, агрессивное («зло») – это отрицательные эстетические свойства мира.

Новая кора – это органическая часть триединого мозга, но все древние структуры не исчезли и продолжают контролировать деятельность. Эти части мозга были связаны с органами чувств и управляли органами тела до возникновения неокортекса, поэтому, естественно, они были учтены новой корой как более поздним образованием. Поэтому высказанная многими исследователями [2, 6, 15] мысль о том, что информация от органов чувств поступает не напрямую в неокортекс, а через более древние и глубоко расположенные структуры, вполне правомерна. Эти структуры «пропускают» через себя информацию от органов чувств и ответную информацию, являясь неким фильтром. Для понимания его роли можно обратиться к функциям, которые контролируются тремя частями мозга (табл. 4.1, по К. Сагану). Большое влияние на мышление и последующее поведение человека оказывает лимбическая система, ответственная за эмоции, и, видимо, несколько меньшее – более древние слои. Человеческое «Я» связано в первую очередь с эмоциональной оценкой предметов и явлений. Поэтому вполне вероятно, что человеческая индивидуальность, «Я», «Эго» кроется в деятельности древних «животных» структур мозга. Это был бы чрезвычайно интересный вывод, ведущий к глубоким последствиям. Учитывая изложенное выше, можно достаточно уверенно предположить, что решения по взаимодействию с другими людьми и с природой принимает «биологический» человек, и что в этих вопросах животное может преобладать над социальным. Такая схема мышления подтверждает гипотезу о наличии упрощенного восприятия действительности.

В то же время новая кора стремится управлять этими структурами. Но, видимо, множественность соотношений между тремя частями мозга у различных людей ведет и к множественности поведения – близкого к животному или социальному. Сложный мозг ведет и к сложному, зачастую нелогичному поведению человека. Части триединого мозга названы в соответствии с их определяющими функциями: неокортекс – это когнитивный (познавательный) мозг; лимбическая система – эмоциональный мозг; «рептильный» комплекс – «ритуальный» или «агрессивный» мозг. Для оценки влияния сложной структуры мозга на поведение человека наибольший интерес представляет степень влияния более древних структур на восприятие и поведение. Эти структуры занимают сравнительно небольшой объем мозга, но существенно влияют на его работу. Многочисленные функции мозга человека – это продукт его длительного развития – от простейшей диффузной нервной системы к ассоциативной коре.

Функции, контролируемые частями триединого мозга

Ритуальное и территориальное агрессивное поведение, установление социальной иерархии, послушание и бесстрашие

Генерирование сильных и ярких эмоций – веселье, страх, ярость, агрессивность, любовь, альтруизм; обоняние, вкус

Абстрактное мышление, разумное мышление, планирование действий и управление ими, сложные задачи восприятия, пространственное восприятие, обмен информацией между мозгом и телом

Влияние на более древние системы, стремление к управлению ими

Одновременное управление половым поведением

Нервная система обычного нормального человека склонна к построению четких, емких, связных, непротиворечивых, предсказательных моделей внешнего мира, к тому же обладающих притягательной силой. Эту систему называют изящной, красивой. По-видимому, именно поэтому процессу переработки информации в мозгу можно приписать свойство «калогенности» (от греческих слов «калос» – прекрасный + «генезис» – порождение), порождения прекрасного [22]. Но сложный, триединый мозг порождает и «негагенность» [27] (греч. «нег/ативус/» – отрицательный) как негативную часть бинарной множественности. Исторически, эволюционно сложившаяся система самовознаграждения, предполагающая получение тяжкой ценой «божественной искры Радости» (слова из оды Шиллера «К радости»), в результате разветвления получила негативную часть – мгновенное получение радости без каких-либо затрат, искусственное порождение прекрасного. Закрытые более новыми слоями древние участки мозга сохраняются, так как, очевидно, они не могли быть исключены в процессе эволюции: они контролировали важнейшие функции, обеспечивающие жизнь и выживание – двигательные, физиологические, равновесие, координацию движений, и др. Поэтому информация в кору больших полушарий поступает по нескольким каналам, и не одновременно. Если более древние структуры нервной системы не исчезают (или не полностью исчезают) по мере ее совершенствования, то можно считать, что в ходе эволюции происходило наслоение новых структур, и в мозгу человека сохранилось множество нервных систем его предков.

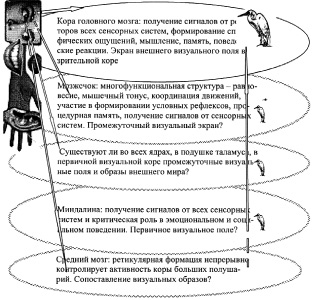

В восприятии, создающем константный экран внешнего зрительного поля, участвует множество структур. Можно определенно утверждать, что это справедливо в отношении эмоционального восприятия мира. Показанные ниже зрительные пути человека от зрительных нервов сетчатки глаз подходят вначале к древним структурам – ядрам верхних бугров четверохолмия среднего мозга (не минуя ретикулярной формации), к ядрам латерального коленчатого тела таламуса, к супрахиазмальным ядрам гипоталамуса и к ядрам глазодвигательных нервов. В конечном итоге, пройдя массу промежуточных структур, сигналы достигают париетальной (теменной) коры, где и создается «экран внешнего зрительного поля». Что, кроме известных «переключений» [2], происходит с сигналами в древних структурах? Можно полагать, что в них поступающая информация интерпретируется вначале с использованием критериев самых древних предков, затем, – менее древних, и так вплоть до человека. В этих отделах создаются целиком «животные» картины внешнего мира, существенно отличающиеся от конечного экрана внешнего зрительного поля в париетальной коре. Возможно, эти картины становятся видимыми, когда снимается руководящее действие коры больших полушарий, – в экстремальных обстоятельствах, если идет речь о жизни человека, либо в сновидениях. Если древние части мозга по-прежнему создают параллельные зрительные, звуковые и другие образы внешнего мира, причем более древние картины служат только для сопоставления с новыми, то, возможно, в экстремальных условиях они могут проявиться более определенно. Например, у впадающего в ярость человека существенно меняется зрительный образ врага, – поле зрения сужается, в нем виден только ненавистный враг, который должен быть повергнут. В сильном горе представляется «небо с овчинку», то есть зрительное поле сужается. Не включаются ли в этих экстремальных случаях «животные» зрительные образы с помощью сильных эмоций? (рис. 4.2).

Рис. 4.2. Сложнейшее прохождение сигналов и создание образа

К тому же постоянно меняется число структур, относимых к лимбике. Есть древние части мозга, которые отвечают за вполне определенные системы организма животного (например, тот же гипофиз, контролирующий деятельность желез внутренней секреции). Все органы чувств были связаны с древними отделами мозга, например, с миндалиной. В то же время сейчас все они соединены и с участками новой коры, которая, в свою очередь, связана с древними структурами (рис. 4.3). Восприятие сенсорных модальностей (зрительных, звуковых, вкусовых, запаховых) зависит от того, в какой отдел мозга поступают однотипные сигналы – нервные импульсы. Древний отдел мозга предка человека воспринимал, например, зрительные образы внешнего мира. Предок эволюционировал, органы и их функции усложнялись вместе с мозгом, появлялись новые, более сложные структуры мозга. Сохранялись и старые структуры, соединяемые с более новыми. Рецепторы сенсорных систем частично изменялись, не наслаиваясь друг на друга (глаз, ухо), тогда как в мозгу сохранялись древние отделы. Зрительные сигналы идут по нервным волокнам зрительного тракта с переключениями в более древних структурах, – например, в верхних буграх четверохолмия среднего мозга, в таламусе, и т.д.

Сигналы идут к первичной (стриарной) зрительной коре, к вторичной зоне, проецируются к подушке таламуса, к лобной коре. Сигналы от всех сенсорных систем идут в такие древние отделы мозга, как миндалина; в мозжечке проецируются афферентные (центростремительные) пути от зрительных, слуховых и др. рецепторов. В древних отделах мозга формируются целиком «животные» образы, которые иногда, в экстремальных случаях, подавляют «человеческие» образы. В этих случаях поведение человека и его эмоциональное реагирование становится целиком животным, и чем более древние структуры мозга превалируют в формировании образов, тем более «древним» и «животным» становится реагирование.

В [2] отмечается, что первичный образ в древнейших структурах мозга создается без участия коры больших полушарий. При этом простейшие и полезные поведенческие системы формируются как последовательные экраны. «Дефинитивный (вполне развитой) вызванный потенциал в коре взрослого животного является сложным, физиологически гетерогенным образованием, состоящим из нескольких восходящих возбуждений, имеющих различный генез и разный филогенетический возраст» [2].

Рис. 4.3. Прохождение импульсов через участки мозга

и контроль древних структур

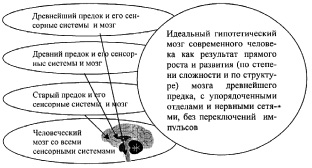

Высшая нервная деятельность коры головного мозга человека связана с мышлением, речью, способностью к логическому и абстрактному мышлению. Судя по ее наименованию, именно она должна определять всю деятельность человека. Но это было бы возможно только при идеальной эволюции мозга, когда в нем отсутствовали бы древние, полностью «животные», отделы (рис. 4.4).

Их мощное влияние подчеркивается, например, структурой ретикулярной формации, две афферентные системы которой проходят во все слои коры больших полушарий. Древние, ответственные за эмоции, структуры производят эмоциональную оценку информации с точки зрения ее полезности, нейтральности или негативности для организма. Возможно, что описанные выше особенности работы отделов мозга приводят к интересным

закономерностям деятельности сложного, многослойного мозга человека:

1. Отдельные древние части мозга не совсем одновременно получают те же сигналы сенсорных систем, что и новая кора. Импульсы в кору больших полушарий поступают по нескольким каналам и в разное время.

2. Осознаваемые и неосознаваемые ощущения (зрительные, звуковые, вкусовые, запаховые и др.) возникают одновременно не менее чем в двух структурах мозга, куда поступают сигналы от рецепторов.

3. Более древние структуры мозга фильтруют (анализируют) информацию и сообщают новой коре ее окраску, интегрирующую в себе субъективные, соматические и вегетативные компоненты.

4. Роль этой окраски, включения эмоций в мышление, очень велика. Окраска мыслей чувствами может играть и позитивную, и негативную роль.

5. Степень нейтральности информации и необходимость ее окраски оценивает, видимо, лимбическая система, а степень новизны – гиппокамп. Древняя кора сообщает наивысшим достижениям новой коры яркую эмоциональную окраску.

Рис. 4.4. Сложная реальная и идеализированная структура мозга

6. Возможны, очевидно, и противоречивые сообщения, поступающие одновременно от древних и новых структур мозга после поступления в них информации от рецепторов. Это может вызвать одновременное наличие двух решений мозга, не способного принять одно решение. Тогда человек может ощущать противоречивость и раздвоенность мышления, отсутствие четкого решения.

7. «Животные» структуры участвуют в оценке значимости «человеческой» информации. Сигналы поступают одновременно через ретикулярную формацию, таламус, гиппокамп, миндалину и гипоталамус к лобной коре.

Проблемы, которые связаны с филогенезом мозга, требуют глубокого изучения, хотя вряд ли будут решены с использованием современных, далеко не идеальных, методов исследований (исследование функции по отсутствию функции, то есть при исключенном разными способами из процесса деятельности участке мозга, и прочие упрощенные способы, ориентированные на упрощенное мышление и позволяющие получить дуальные ответы «да – нет»). Филогенез мозга определяет его чрезвычайно сложную работу:

1. Возможно, кортикогенез связан с ростом, прогрессом, дифференциацией структур старой и древней коры (это подтверждается, например, связью всех слоев новой коры с ретикулярной формацией). Структурная разница мозга человека и высших животных не велика [2, 15]. Новая кора не может считаться структурой, принципиально отличающей человека от остальных животных.

2. В разные отделы мозга поступают одни и те же импульсы от органов чувств, при этом импульсы идут и в древние отделы мозга, которые до появления новой коры успешно создавали необходимые для животного ощущения. По-прежнему ли эти структуры создают зрительные и другие образы, и если создают, то каковы эти образы, отличаются ли они от создаваемых новой корой?

3. Учитывая наличие параллельных, древних и новых, структур мозга, ответственных за одни и те же участки деятельности (зрение, слух, и пр.), не происходит ли отмирание старых структур? Или же все древние структуры настолько прочно и надежно закреплены, что это затрудняет переход к «социальному» человеку?

4. Не полностью выяснена функция «маленького» мозга – мозжечка, (называемого «копией» – «small replica» больших полушарий) и похожего по строению на большие полушария мозга (два полушария, соединенные «червем», извилины, снаружи – серое вещество, внутри – белое, почти то же множество каналов поступления информации, и пр.)? Не отражаются ли в этом маленьком параллельном мозгу картины мира?

5. Необычайно интересна роль ретикулярной формации (сетевидного образования центральной части продолговатого и среднего мозга), представляющего собой густую сеть нервных волокон с клеточными телами. Ее тесная связь с новой корой больших полушарий специфической и неспецифической афферентными системами, имеющими разные окончания в разных слоях коры, полностью подтверждает образование больших полушарий новой коры из более древних отделов мозга в результате их разрастания. Поэтому новая кора может только условно считаться принципиально новым образованием.

6. Действительно ли кора больших полушарий «подчиняет» себе деятельность старых и древних отделов мозга, или все они работают в тесном взаимодействии, одновременно оценивая информацию? Насколько велика и неизменна роль древних структур, не произойдет ли их медленное отмирание при предполагаемом переходе к «социальному» человеку?

7. Как взаимодействуют рецепторные и эффекторные центры, расположенные в самых разных структурах мозга, – например, в продолговатом мозгу, варолиевом мосту, в мозжечке, в гиппокампе, в миндалине, в гипоталамусе? 8. В течение длительного времени размер мозга не растет, хотя кора больших полушарий является функционально наиболее сложным отделом серого вещества, а ее самые новые слои, ответственные за наиболее сложные и, по-видимому, самые «человеческие» функции, расположены в тонком верхнем слое коры. Размеры ограничены черепной коробкой, которая не может расти вследствие невозможности рождения ребенка с более значительным объемом черепа [20]. В то же время пространство внутри черепной коробки занято многими древними и старыми структурами, функции которых

зачастую параллельны и дублируются в той или иной степени новой корой.

9. Как мышление, так и мозг, в определенной степени несовершенны. Насколько реально вмешательство в столь важный и в то же время не растущий и не эволюционирующий в благоприятном направлении орган?

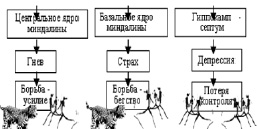

Человек получил в наследство преобладающее множество отрицательных эмоций, что является древней, животной особенностью эмоциональной (тревожной, связанной с выживанием среди враждебной природы) сферы животных предков. Небольшое число положительных эмоций – это новая часть эмоциональной сферы, возникшая и продолжающаяся развиваться именно у Homo Sapiens. Например, три важных отрицательных эмоции вполне определенно связаны с древними («животными») структурами мозга – миндалиной и гиппокамп – септумом. Три пары паттернов реакций, связанных с тремя отрицательными эмоциями, однозначно подчеркивают упрощенное дуальное реагирование животных (рис. 4.5) [15]. Филогенез мозга оказывает основополагающее влияние на его деятельность.

Рис. 4.5. Три пары паттернов (образцов) реакций подчеркивают упрощенное дуальное реагирование животных и человека

Управление в живом организме позволяет привести его в заданное состояние, достичь определенных целей или нужных результатов. Функции организма реализуются через кибернетическую

и метаболическую системы. На метаболическую систему в общем случае возлагаются задачи доставки веществ из окружающей среды (топлива и субстратов, кислорода), производства энергии, обмена веществ, вывода продуктов обмена из организма; на кибернетическую (управляющую) систему – восприятие поступающей информации от сенсорных систем организма (зрение, слух, осязание и др.) и рецепторов внутренней среды – интероцепторов, обработка этой информации, принятие решений, формирование программ поведения, реализация этих программ через эффекторные системы организма – скелетно-мышечную, нервную, эндокринную, репродуктивную и др. Управление в живом организме основано на передаче различных информационных сигналов – например, от терморецепторов кожи сигналы в виде нервных импульсов передаются в управляющую часть системы, затем информация от центра терморегуляции поступает на гладкую мускулатуру кровеносных органов (эффектор) и в результате увеличивается или уменьшается приток тепла с кровью к соответствующему

органу (рис. 4.6).

Рис. 4.6. Сложные пути передачи информации

Каналы передачи сигналов в организме образуют прямые и обратные связи. Прямая связь наблюдается при передаче сигнала от начала к концу системы и встречается чаще всего в организации защитных рефлексов простейших животных. В обратной связи наблюдается передача сигналов в обратном направлении – от выхода системы к ее входу. В системах живого организма можно выделить много обратных связей, в то же время в системах авторегуляции имеются многочисленные сложные и разветвленные системы прямых и обратных связей, работающих с взаимным согласованием.

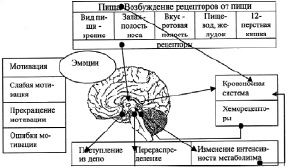

Многообразие взаимоотношений организма со средой и, следовательно, управление им определяется главным образом необходимостью удовлетворения потребностей – первичных биологических, связанных с сохранением целостности в разных ситуациях, с продолжением вида, и др. Самосохранению и поддержанию жизни организма способствует поддержание гомеостаза – относительного постоянства переменных внутренней среды организма при внешних и внутренних возмущениях. В процессе жизни организма с помощью систем управления осуществляется адаптация к условиям обитания и приспособление к стрессам. Например, функциональная система питания поддерживает «в крови уровень питательных веществ, обеспечивающих оптимальное течение обменных процессов» с помощью обратных связей. Отклонения в уровне питательных веществ в крови и тканях возбуждают рецепторы, передающие эти сигналы в «пищевой центр» мозга, открытый И.П. Павловым и располагающийся в древней лимбике. Этот центр может передать команды на использование внутренних резервов питательных веществ (из депонированного состояния, или за счет ограничения снабжения других органов), или на потребление питательных веществ извне. Во втором случае поведенческий акт включает механизмы мотивации голода, формирует пищедобывательное поведение, питание, насыщение. Внешние пищевые раздражители также могут формировать процесс мотивационного возбуждения и аппарат акцептора результата действия, анализирующий свойства пищи на основе индивидуального и генетического опыта.

Вместе с тем этот аппарат недостаточно совершенен: возможны и ошибки мотивации, и разные уровни мотивации в зависимости от степени насыщения (известно, что животные могут переедать – то есть наедаться вплоть до потери подвижности). И животные, и люди в условиях дефицита питания стремятся накапливать питательные вещества в виде жиров в разных частях организма («стеатопигия» у ряда африканских племен).

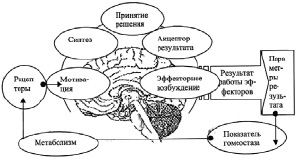

В целом саморегуляторные механизмы можно представить в нижеследующем виде (рис. 4.7). Обратные афферентации от анализа результатов поведенческой деятельности позволяют сравнивать достигаемые результаты с необходимыми для нормальной деятельности организма, что позволяет регулировать дальнейшую деятельность (с некоторыми ошибками).

Рис. 4.7. Саморегуляторные механизмы

В процессах управления и, таким образом, получения чувства удовлетворения и соответствующих положительных эмоций, участвует в первую очередь лимбическая система. Как известно, в лимбической системе сосредоточены структуры мозга, участвующие в организации эмоционально-мотивационного, пищевого, полового, агрессивно-оборонительного поведения, смене фаз сна и бодрствования, инстинктов [2, 6].

Функциональной спецификой обладают, например, миндалина, гипоталамус и мезенцефальные структуры, образующие круг агрессивно-оборонительных, пищевых и сексуальных форм поведения. Но в связи с возникновением новых потребностей и ростом их сложности древняя лимбическая система, видимо, участвует и во множестве современных процессов управления (рис. 4.8).

Рис. 4.8. Управление в мозгу человека

Вполне возможно, что новые потребности поддерживаются существующими «центрами» древних доминирующих биологических потребностей, так как в мозгу нет соответствующих структур, в которых можно было бы создать новые «центры» постоянно растущих потребностей. Поэтому все новые потребности закрепляются чаще всего как сексуальные, или пищевые, или агрессивно – оборонительные. Например, существенная часть трудовых и экономических потребностей удовлетворяется с целью прямого или опосредованного «завоевания» самки: здесь и создание выдающегося произведения, и овладение богатством, и достижение разнообразных рекордов, и пр. Характерны в этом смысле строки Н. Гумилева о том, что красоту «ни съесть, ни выпить, ни поцеловать…»: все эти действия направлены на удовлетворение двух-трех биологических потребностей (пищевых, питьевых, сексуальных), хотя речь в стихотворении идет об удовлетворении целиком человеческой потребности в красоте. Человечество независимо от наличия абстрактного (высшего) мышления накопило в своей памяти множество подтверждений описанного выше предположения о закреплении новых и новейших потребностей как псевдо – древних. Например, во многих языках для подтверждения привлекательности партнера говорится «сладкий мой» или «сладкая моя», «аппетитный мужчина», «пышка», «так бы и съел», а для двух партнеров имеется определение «сладкая парочка». Все это – целиком пищевые определения. Партнеры дают друг другу клички, заимствуя их из привлекательного животного и растительного мира («кошечка», «цыпочка», «зайчик», «птичка», «яблочко», «рыбка», и пр.). Многие последствия удовлетворения самых разнообразных новых потребностей оцениваются с участием пищевого центра как «горькая доля», «сыт по горло». Внутренняя реакция на негативные действия в процессе общения отличается агрессивностью («так бы и растоптал», «так бы и убил», «так бы и выцарапал глаза», и т.д.), хотя внешне это стараются не проявлять. Во множестве взаимодействий проявляется иерархия: «мой господин», «я – твоя раба», и т.д. При оценке произведений в разных видах творчества, если она призвана подчеркнуть их высокий уровень, обычно прибегают к терминам, заимствованным из биологии: «яркий», «красочный», «пиршество цвета», «душистый талант» (о С.А. Есенине (!), «мощный», «сильный», «буйство глаз и половодье чувств», «какая глыба, какой матерый человечище!», и т.д. Если множество новых потребностей закрепляется в древних «центрах», то становятся вполне понятны слова А.С. Пушкина о сладостном внимании женщин как почти единственной цели наших усилий. Не потому ли создатели технических объектов – автомобилей, судов, и пр. часто присваивают им женские имена, маскируя таким образом стремление к привлечению внимания?

Можно с большой степенью уверенности утверждать, что новые и новейшие потребности в большинстве закреплены в древних структурах мозга, в тех центрах (кругах) лимбической системы, которые поддерживают немедленное удовлетворение внутренних потребностей, связанных с устойчивостью физиологических

функций и обеспечением нормальной жизнедеятельности организма (рис. 4.9). Именно это и поощряет стремление к немедленному удовлетворению (в реальности или в мифе, сказке, трансе, в произведении искусства) новых и новейших потребностей, которые замаскированы под первоочередные, настоятельные. Человек при этом получает не только естественные эмоции, которые достигаются с затратами значительных усилий, но и псевдо – эмоции, в том числе генерируемые с помощью фальшивого самовознаграждения мозга. Именно таким образом древние структуры мозга определяют историю развития человека.

Рис. 4.9. Закрепление потребностей в древних структурах мозга

Человечество часто избирало неблагоприятные пути жизни и развития, опасные способы взаимодействия с остальной природой и между людьми. Разум, логическое мышление, как будто не участвовали в определении путей рационального взаимодействия с природой и между людьми, их место занимали яркие «животные» эмоции и упрощенное мышление, не способное к оценке будущих последствий. В основе такой истории человечества, видимо, лежат структура и свойства его мозга, в первую очередь восприятие им действительности и упрощенное мышление. Это упрощенное дуальное мышление, способствующее выживанию и обусловленное сложной многослойной структурой мозга, осложняет бытие человечества, оно представляет опасность для развития человека и мира.

Источник