Что такое эмоциональный гнозис

НЕЙРОПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 3.

Проекция локализации прикосновения.

И.: «Закрой глаза. Я дотронусь до тебя, а ты покажешь это место на «человечке»»(См. Рисунок). Так же, как и в предыдущем задании, экспериментатор дотрагивается до различных частей тела ребенка и просит его обозначить точки прикосновения на модели человека.

Называние частей тела.

И.: «Назови часть тела, до которой я дотронусь». Экспериментатор прикасается к различным частям тела ребенка и просит его называть их. Данная часть исследования направлена на оценку не только соматогнозиса, но и номинативного уровня схемы тела.

Помимо этого, при необходимости можно исследовать различные виды соматосенсорного и тактильного восприятия: дермолексия не только фигур, но и букв, цифр, сложных по начертанию; тактильное восприятие предметов, формы, величины, фактуры объектов и т. д.

Широко известный тест «Доска Сегена» используется в модифицированном варианте, который предусматривает 4 этапа:

1 — свободный режим выполнения теста;

2 — ощупывание фигурок, поиск гнезда и вкладывание фигурки в гнездо только одной (правой или левой) рукой;

3 — левая рука «опознает» фигурку, правая находит на доске соответствующее гнездо, левая вкладывает фигурку в гнездо;

4 — обратный этапу 3: правая рука манипулирует с фигурками, левая — с гнездами на доске.

Вся проба проводится с закрытыми глазами, фиксируется время выполнения каждого субтеста, а также стратегия ребенка в ходе выполнения заданий.

Такой вариант использования методики Сегена позволяет дифференцированно, полно и достаточно строго оценить характер специализации и взаимодействия полушарий мозга в ходе стереогностической деятельности.

- И.: «Что здесь нарисовано?» Уже на этом этапе важно отметить, нет ли у ребенка тенденции к инверсии (следит глазами справа налево и/или снизу вверх) вектора восприятия.

Далее открывается рисунок к методике, и ребенку предлагается назвать в том же порядке показанные экспериментатором два, потом три изображения. (Мной представлены несколько вариантов картинок, при исследовании используется 1 вариант картинки)

Перечеркнутые изображенияИ.: «Что здесь нарисовано?»

Фигуры Поппельрейтера (наложенные изображения)

И.: «Что здесь нарисовано?».Вариант 1.

Незавершенные изображения

И.: «Что здесь нарисовано?»

Химерные изображения

«Что здесь нарисовано?»

Если ребенок не сразу замечает «подвох», следует задать вопрос: «Это все? Все нарисовано правильно?»

Вариант 1.

Лицевой гнозис

Испытуемому предъявляется картинка, на которой изображены лица людей.

И.: «Кто здесь изображен?» После перечисления экспериментатор задает более трудные вопросы: «Чем отличаются (показывает) эти люди?»; экспериментатор просит ребенка указать на разницу в возрасте, одежде, прическе и т.д.

Дополнительную информацию дает восприятие сюжетных картинок, на которых следует опознать пол, возраст, эмоциональное состояние.

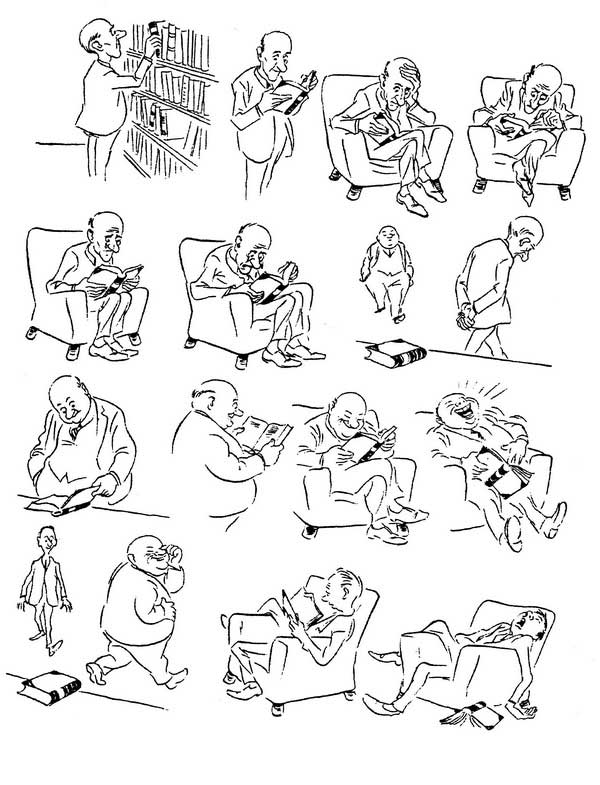

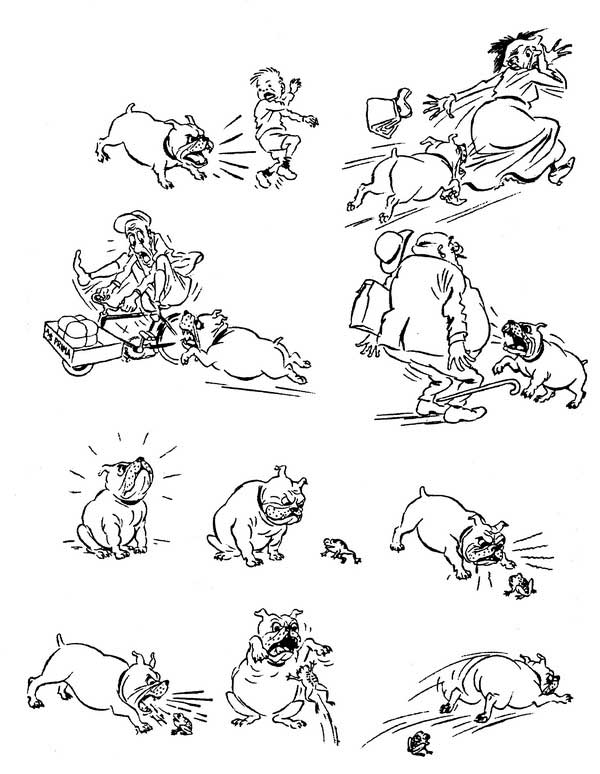

Эмоциональный гнозис .

И.: «Кто здесь нарисован и каково состояние (что чувствует) каждого из персонажей?»; затем следует ряд уточняющих вопросов типа: «Кто из них более веселый? Кто больше всех удивлен? Кто самый злой?» и т.д.

Вариант 1.

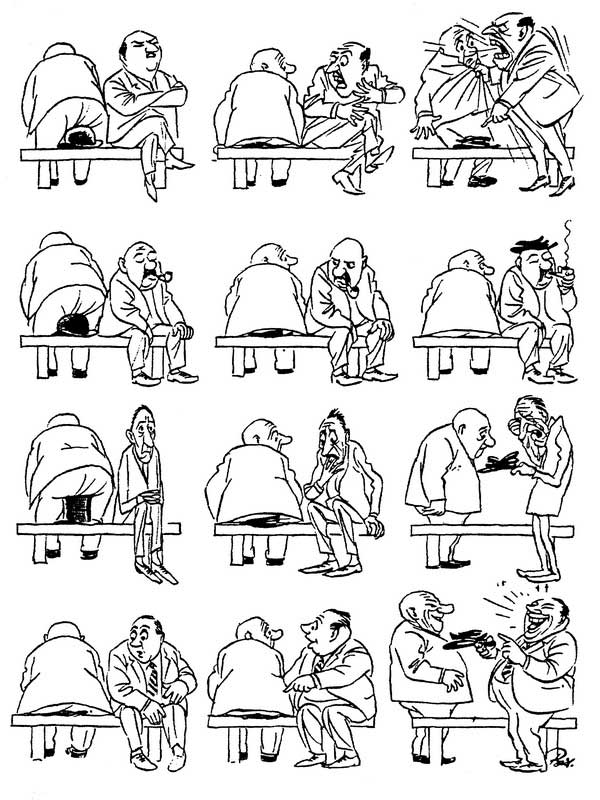

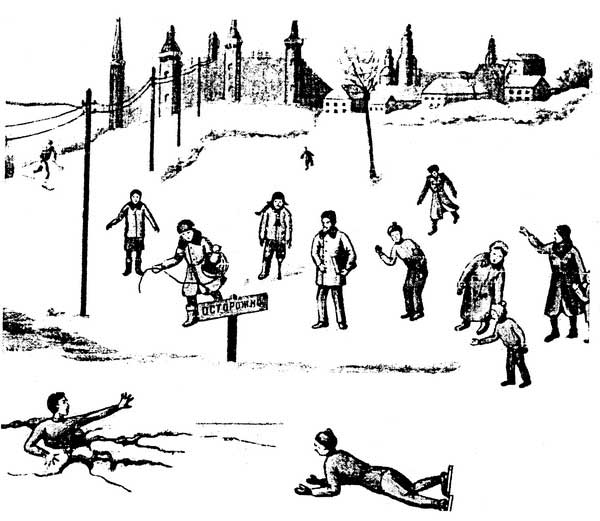

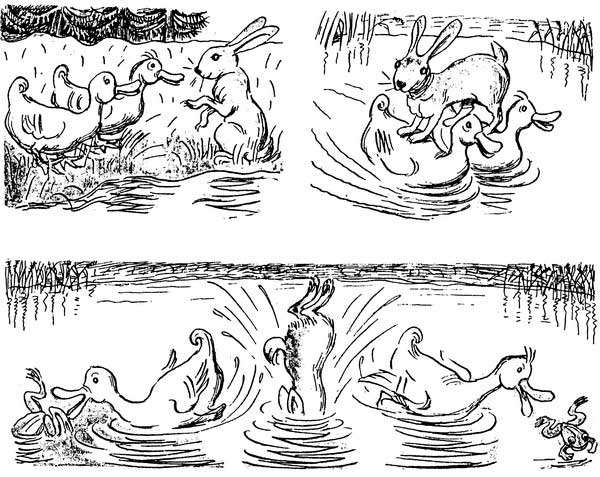

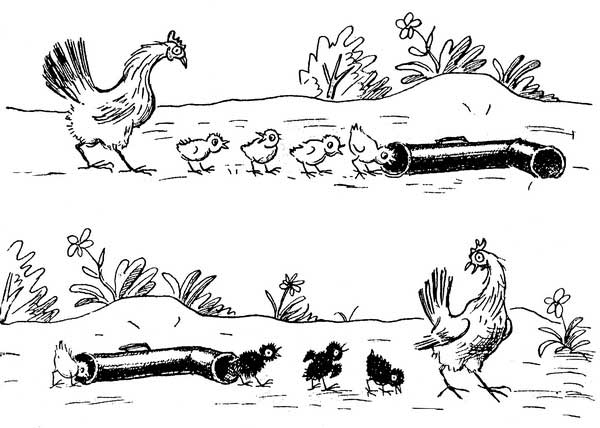

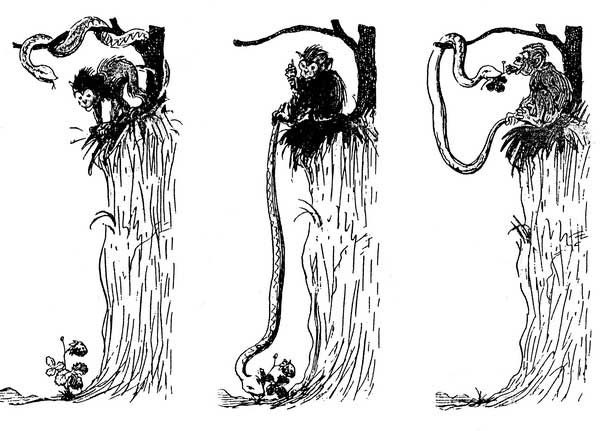

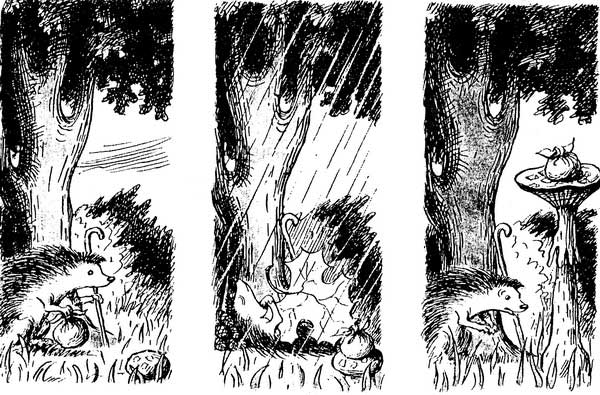

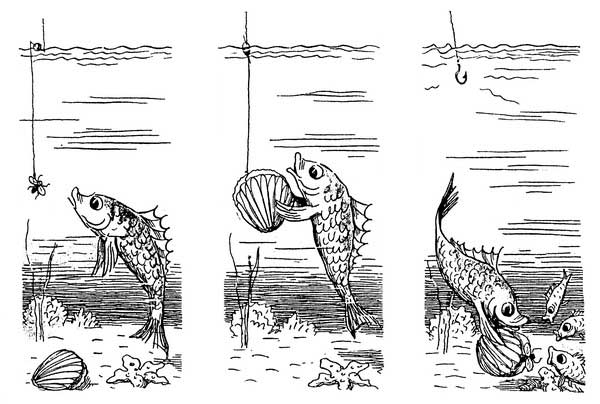

Серийные картинки — по Н. Радлову и X. Бидструпу.

И.: «Что здесь случилось?»

Вариант 1.

Источник

Эмоциональный гнозис

. И.: «Кто здесь нарисован и каково состояние (что чувствует) каждого из персонажей?»; затем следует ряд уточняющих вопросов типа: «Кто из них более веселый? Кто больше всех удивлен? Кто самый злой?» и т.д. Вариант 1.

Цветовой гнозис.

И: «Какой это цвет?» «Напиши красным (желтым, синим) карандашом».

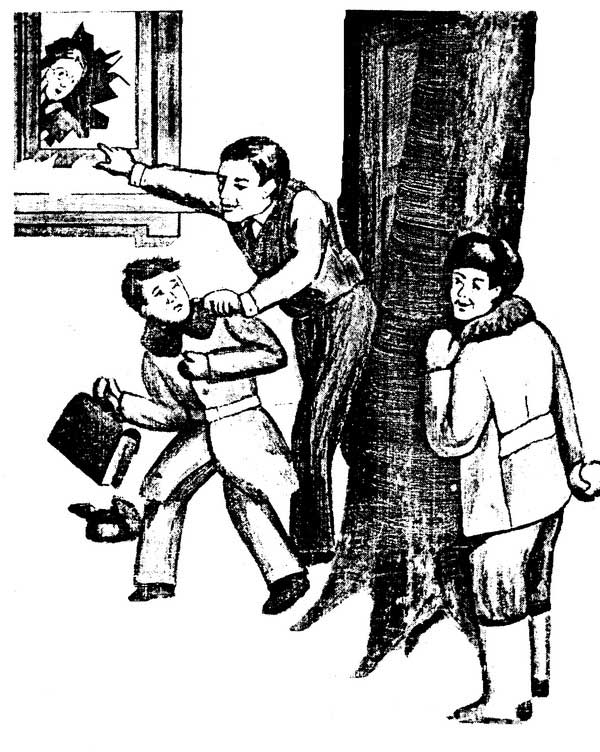

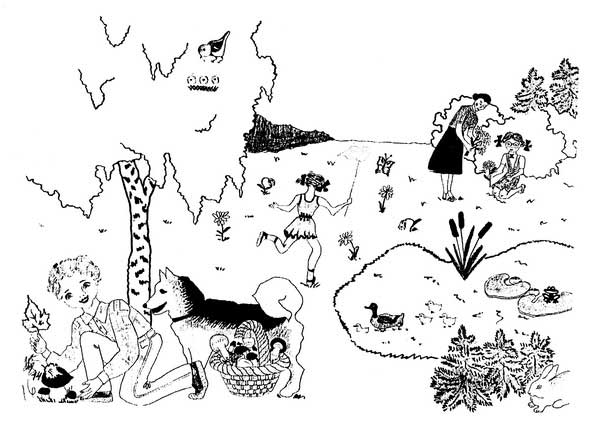

Сюжетные картинки «Окно», «Лето», «Прорубь»

, Подбор серийных картинок обязательно должен соответствовать возрасту ребенка.

Серийные картинки — по Н. Радлову и X. Бидструпу. И.: «Что здесь случилось?» Вариант 1.

Слуховой гнозис

При исследовании слухового гнозиса можно обратиться к восприятию различных бытовых и природных шумов, звуков различной высоты и длительности, различению голосов (тембра, высоты, интонаций) и т.д.

Восприятие ритмов. И.: «Сколько раз я стучу?» (2, 3, 4 коротких и/или длинных удара.) И.: «По сколько ударов я делаю?» (по 2, по 3 удара). И.: «Сколько сильных и сколько слабых ударов я делаю?»

Воспроизведение ритмов. И.: «Постучи, как я». Выполняется сначала одной, затем другой рукой по образцам, заданным в предыдущих пунктах. В данном случае необходимо дифференцировать недостаточность собственно слухового гнозиса от затруднений ребенка в

Выполняется сначала одной, затем другой рукой по образцам, заданным в предыдущих пунктах. В данном случае необходимо дифференцировать недостаточность собственно слухового гнозиса от затруднений ребенка в кинетическом воплощении заданной программы той или другой рукой

НЕЙРОПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 3.

Восприятие

Тактильные и соматогностические функции

Локализация прикосновения

И.: «Закрой глаза. Покажи место, до которого я дотронулся». Прикасаясь к какому-либо месту на теле ребенка, экспериментатор просит показать, до какого места он дотронулся. В данном случае важно оценить точность локализации прикосновения и сравнить успешность выполнения задания на разных частях тела и с разных сторон.

И.: «Закрой глаза. Положи руки на стол (ладонями вниз)«. Далее как в пункте а). (Экспериментатор прикасается только к рукам.)

Проба Тойбера. Экспериментатор несколько раз одновременно прикасается к двум местам на теле ребенка (например, к обеим рукам) и просит его показать, куда он прикоснулся. В данном случае важен учет обоих прикосновений, поскольку проба направлена на выявление феномена игнорирования в тактильной сфере.

Проба Ферстера.

При исследовании слухового гнозиса можно обратиться к восприятию различных бытовых и природных шумов, звуков различной высоты и длительности, различению голосов (тембра, высоты, интонаций) и т.д.

Восприятие ритмов. И.: «Сколько раз я стучу?» (2, 3, 4 коротких и/или длинных удара.) И.: «По сколько ударов я делаю?» (по 2, по 3 удара). И.: «Сколько сильных и сколько слабых ударов я делаю?»

Воспроизведение ритмов. И.: «Постучи, как я». Выполняется сначала одной, затем другой рукой по образцам, заданным в предыдущих пунктах. В данном случае необходимо дифференцировать недостаточность собственно слухового гнозиса от затруднений ребенка в кинетическом воплощении заданной программы той или другой рукой

Источник

Подготовка ребенка к школе

Адаптация ребенка к школе

К сожалению, современная действительность: экология, новые вирусные заболевания и способы борьбы с ними, а также межличностные отношения в семьях, — не способствуют рождению и развитию психически здорового молодого поколения. Дети, приходящие в школу, несмотря на свой хронологический возраст, не всегда могут легко войти в строй примерных учеников. Даже при сильном и горячем их внутреннем желании, при высоком уровне школьной мотивации и при достаточно хорошем соматическом состоянии. А из этих детей, позже, в пятый класс приходят подростки, расторможенные и неуспешные, с несформированной произвольностью, тянущие весь класс назад. Это притом, что в образовательных учреждениях младшее школьное детство увеличили на год, и времени подготовиться к обучению в среднем звене и приобрести новые психологические новообразования стало гораздо больше, чем у предыдущих поколений. Иногда, напротив, встречаются очень талантливые дети. Но в силу гиперразвития в определенной области у них бывает недоразвитие в других сферах, что тоже мешает им адаптироваться к школе.

В чем причина таких печальных примеров? Только ли в педагогической запущенности ребенка, недостатке программ и методов обучения или в некомпетентности учителя? К сожалению, есть нарушения и другого порядка, которые не исправить с помощью увещевательных хитростей педагогов и стандартных методик школьных психологов.

Если ребенок приходит в первый класс общеобразовательной школы и начинает знакомиться с новыми знаниями, он должен быть к этому готов, иначе как снежный ком будут наслаиваться пробелы в понятиях и логических умозаключениях, которые потом дадут о себе знать в средней школе и, более того, во взрослом возрасте.

Сегодня современная нейропсихология отвечает на многие вопросы: что обязательно должно нормально функционировать в головном мозге ребенка для его успешного обучения в школе, какие структуры или функциональные системы не могут ничем компенсироваться, а какие из последствий мозговых нарушений поправимы.

Трудности в обучении детей в школе давно изучаются отечественными психологами, педагогами и педиатрами, выводы таковы, что причины часто кроются в наличии проявлений минимальной мозговой дисфункции и обусловленных ими задержками психического развития. В данном направлении было выполнено большое число исследований, которые отмечают перспективность и необходимость использования знаний клинической психологии, в частности — нейропсихологических знаний при анализе проблем школьной неуспеваемости. Нейропсихология индивидуальных различий рассматривается как основа использования нейропсихологических методов в школе. В связи с этим активно разрабатываются методы диагностики и коррекции выявляемых нарушений.

Проблемы обучения, связанные с несформированностью и дефицитарностью мозговых структур, побудили А.В. Семенович, Л.С. Цветкову и других нейропсихологов к разработке и описанию методов коррекции и реабилитации высших психических функций детей. Нейропсихологический метод решает задачи выявления причин и механизма отставания в развитии ребенка, развитии школьных навыков, изучает несформированность или задержку развития ВПФ и их структурную неполноценность, выявляет недостаточность работы определенных зон мозга функционального или органического генеза, то есть дает возможность соотнести девиацию или дефицит в развитии психики ребенка с задержкой созревания тех или других зон мозга.

Нейропсихологические исследования показывают, что более чем у 70% детей дизонтогенез происходит в подкорковых и стволовых отделах головного мозга, которые формируются внутриутробно или при рождении и закладывают основу для всего последующего онтогенеза. По результатам исследований Л.С. Цветковой, подавляющее большинство обследованных детей с дизонтогенезом средней степени тяжести составляют мальчики. Вместе с тем аналогичные проблемы у девочек выявляются более грубо.

С возрастом у ребенка маскируется та часть познавательного дефицита, которая связана с недостаточностью межполушарных и подкорково-корковых связей. Многие из проблем компенсируются за счет речевого опосредования, оставаясь несформированными. В этом случае симптомы этого синдрома размыты и противоречивы.

При исследовании готовности ребенка к школе в возрасте 6-8 лет необходимо не пропустить отклонения, несформированность в работе мозга и вместе тем увидеть потенциальные возможности ребенка. Важными плюсами нейропсихологического подхода в диагностике являются: качественный анализ развития функций и определение зоны ближайшего развития.

Для этого при диагностике готовности ребенка к школе используется помощь психолога, существует три ее градации:

- минимальный, его цель исследование понимания ребёнком задачи и способов, которые он использовал для её решения: сфокусировать внимание, сдержать импульсивность, инициировать самокоррекцию;

- промежуточный, цель: помощь ребенку в понимании проблемы: систематически исследовать каждый аспект задачи, одновременно рассматривать поступающую информацию из двух источников, определить важные для идентификации объекта черты;

- максимальный, цель – демонстрация: выбора правильного ответа, приведение основания, фокус внимания на различиях, прояснение сути задания.

Результат данного метода: это возможность классифицировать тип выполнения заданий в ходе предъявления тестов.

- Самостоятельное выполнение, определяемое числом правильно выполненных и обоснованных заданий.

- Видимое улучшение, определяемое по числу заданий, выполненных с помощью экспериментатора.

- Отсутствие видимого улучшения, определяемого по числу заданий, выполненных экспериментатором.

Первый тип выполнения заданий – достигнутый уровень когнитивного развития

Второй и третий – зона ближайшего развития, учебный потенциал.

Зачем нужно идти к нейропсихологу?

В возрасте 6-8 лет особое внимание нужно обращать на такие моменты:

1. Незнание времени года.

2. Незнание места нахождения.

3. Трудности воспроизведения своих личных данных (имя, возраст, имя мамы, адрес проживания).

4. Отвлекаемость, полевое поведение в ситуации обследования.

5. Отказ от задания и общения с обследующим.

6. Несформированность чувства дистанции (трогает волосы или одежду обследующего, некорректно называет его).

7. Расторможенность, общее возбуждение, невозможность усидеть за столом даже 10 минут.

8. Неадекватные эмоциональные реакции: плач, смех без видимых поводов.

9. Симптомы агрессии или самоагрессии.

10. Напряженность, растерянность, тревожность.

11. Нечувствительность к оценкам взрослого, незаинтересованность в результатах обследования.

12. Низкая умственная работоспособность и концентрация внимания (по сравнению с нормативными данными этого возраста).

13. Отвлечения от выполнения задания (паузы более 10 секунд).

Психические процессы не являются содержанием мозга, но являются его функцией. Учение — это сложная познавательная деятельность, которая осуществляется при взаимодействии различных мозговых структур. Своевременность образования и полноценность функциональных систем являются психофизиологической основой высших психических функций, психических форм деятельности и успешности обучения ребенка.

Развитие структур и систем мозга строго подчинено базисным нейробиологическим закономерностям, актуализирующимся в конкретных социальных условиях. Формирование психики ребенка непосредственно связано с темпами роста и созревания его головного мозга. Частичное отклонение или нарушение в этом процессе приводит к осложнениям в психическом развитии.

Раннее обучение детей существенно обостряет проблемы школьников в усвоении знаний. Особенно это относится к мальчикам, у которых темпы созревания мозга медленнее, чем у девочек. Установлено, что около 16% первоклассников не готовы к школьному обучению, у 30— 50% детей выявляется функциональная незрелость без признаков умственной отсталости. Школьная же программа рассчитана на определенный уровень развития функциональных возможностей организма, и ребенок не может начать усваивать знания до тех пор, пока его организм и, в первую очередь, центральная нервная система не будут готовы к этому процессу. Клинические наблюдения и нейропсихологические исследования показывают, что при недоразвитии лобных долей мозга неизменно отмечается нарушение личностных компонентов.

Процесс психического развития младшего школьника должен опираться на гармоничное соответствие между психофизиологическими возможностями ребенка и требованиями, предъявляемыми социальным окружением. Известно, что основы знаний закладываются в младшем школьном возрасте, упущенное в этом возрасте трудно будет восполнить впоследствии. В связи с этим возрастает актуальность прогнозирования и коррекции умственного развития младших школьников и дошкольников.

По сути нейропсихологическая диагностика готовности ребенка к школе должна включать исследования:

— латеральных предпочтений для выявления моторных и сенсорных ассиметрий;

— двигательных функций, состоящих из кинестетического, кинетического (динамического) и пространственного праксисов и обследования тактильных, соматогностических функций и стереогностической деятельности;

— зрительного гнозиса (восприятие предметов, перечеркнутых изображений, незавершенных изображений, лицевой гнозис, эмоциональный гнозис, цветовой гнозис и анализ сюжетных картинок);

— пространственных представлений (гнозис, самостоятельный рисунок, копирование (тесты Тейлора и Рея-Остерицца) и др.);

— слухового гнозиса (восприятие различных звуков и шумов, ритмов, стуков);

— памяти (слухоречевой, зрительной);

— речевых функций (автоматизированной речи, фонематического слуха, артикуляции и кинетики, номинативности речи, понимания логико-грамматических конструкций, построения самостоятельного речевого высказывания);

— письма, чтения и счета (письмо следует выполнять обеими руками);

— интеллектуальных функций мозга (интерпретаций сложных картинок, сравнений понятий и т.д.).

По итогам нейропсихологического обследования нейропсихолог делает выводы и пишет заключение по оценке каждой отдельной функции, а только потом по всем симптомам сделать итоговое заключение. Рекомендации даются родителям, определяется направление коррекционных занятий по методу замещающего онтогенеза (то есть искусственно сформировать те функции мозга, которые не сформировались в срок). Иногда нужно клиническое заключение, которое родители передают неврологу, психотерапевту, психиатру для работы с ребенком, тогда отдельно нейропсихолог составляет такое заключение.

Задержка психомоторного развития у детей

Детская психика очень пластична и находится в состоянии постоянного формирования и развития, но в то же время подвержена множеству влияний, к которым у взрослой сформировавшейся личности чувствительность утрачивается. Эти влияния могут быть позитивными, способствующими взрослению и социальной адаптации, но чаще они все же оказываются негативными, ведущими к различным неприятным последствиям.

Как заниматься с детьми, имеющими нарушения внимания, моторики, социальной адаптации? В медицинском центре Здоровое детство разработана специальная обучающая программа для родителей.

Работа по психомоторной коррекции представляет собой цикл занятий для детей, имеющих те или иные нарушения в двигательной сфере, которые препятствуют адаптации в социуме. Для этого в процессе упражнений необходимо решить такие проблемы:

- Общая моторная неловкость;

- Неустойчивость и истощаемость нервных процессов;

- Снижение общей работоспособности;

- Внимания;

- Памяти;

- Двигательная заторможенность и расторможённость;

- Эмоционально – волевые проблемы;

- Трудности формирования пространственной организации.

Для осуществления всех этих целей в медицинском центре Здоровое детство существует индивидуальная программа реабилитации. Она включает в себя трёхуровневую систему. Каждый из уровней коррекции имеет свою специфическую «мишень» воздействия и направлен на все три блока мозга.

1-й уровень – активация энергоснабжения. Уровень ощущений и управления собственным телом. Обеспечивает общий энергетический фон. Базовыми являются дыхательные упражнения в сочетании с образным представлением и специальными способами повышения энергетического потенциала человека. На этом уровне формируются подкорковые структуры мозга.

Начина работать на первом уровне, мы восстанавливаем основной энергетический ресурс организма. Работаем с основными нарушениями этого уровня: истощаемостью нервной системы, нарушением тонуса, дефицитом собственной инициативы и интереса, нарушениями памяти и внимания, эмоциональной изменчивостью и переключаемостью внимания, импульсивностью.

1. Дыхательных упражнений;

3. Различные варианты ползания.

2-ой уровень – специализации по полушариям головного мозга и межполушарным взаимодействиям. Уровень владения телом пространством.

На втором уровне мы работаем с увеличением объёма и качеством запоминания (улучшения памяти), расширение слухового восприятия, зрительного, тактильного и обонятельного. Формируем пространственное представление, телесную ловкость, внимание.

1. Глазодвигательные упражнения,

2. Работа с картой тела: дотянуться до разных частей тела, назвать их;

3. Ведущей рукой поднимать более слабую или повреждённую и помочь ей взять предмет;

4. Пальчиковые упражнения: подъем пальцев при прижатых к столу ладоней, соединение в кольца, игры, потешки с изображением героев сказок и т.д.

3-й уровень – программирования, контроля за протеканием собственной деятельности. На этом уровне формируются лобные отделы мозга.

На третьем уровне формируем произвольную саморегуляцию, самоконтроль, способность к построению собственной программы и её выполнения. Также отрабатываем коммуникативные навыки для успешной социальной адаптации. Расширяем возможности восприятия, памяти, внимания, воображения, одновременно научая мозг подчиняться его собственным командам и работать именно, так как требуется в данный момент.

В программе — дыхательные, образные и телесные упражнения, разработанные на основе нейропсихологических и телесно – ориентированных психотерапевтических методов коррекции.

В своей работе мы начинаем с базовых вещей. Начинаем выстраивать двигательные развития ребёнка методом «замещающего онтогенеза». Мы проживаем вместе с ребёнком все этапы, которые он не прошёл в своём нормальном развитии.

В результате занятий дети получают возможность восстановить свой базовый энергетический потенциал (здоровье), высокий уровень которого способствует благополучному развитию его чувство и эмоций, и обеспечивает хороший жизненный тонус. Это активизирует больший интерес ребёнка к жизни, пробуждает в нём собственную инициативу.

Также программа позволяет корректировать неустойчивое внимание и почерк, влияет на гармонизацию межполушарных взаимосвязей, развивает память, воображение, пространственное представление, чувство ритма, ловкость тела и способность к саморегуляции и самоконтролю.

Программа носит обучающий характер для родителей. С целью закрепления и улучшения результатов освоенный комплекс упражнений необходимо повторять до 2-3 раз в день.

Обязательно обратитесь за консультацией к детскому неврологу, если ваш ребенок:

- отстает в развитии от сверстников;

- не может найти с ними «общего языка»;

- испытывает трудности в освоении учебного материала;

- чрезмерно активен и неусидчив, не может долго заниматься одним делом, бросает его, не доводя до конца;

- склонен к беспричинным, выраженным перепадам настроения;

- «плохо» ведет себя и не реагирует на замечания взрослых;

- погружен в себя, не интересуется окружающим;

- играет неигровыми предметами, игнорируя даже самые яркие игрушки;

- занимается странными и непонятными делами;

- испытывает различные страхи, особенно по ночам;

- эмоционально холоден или агрессивен к окружающим;

- склонен к головным болям, обморокам и головокружениям;

- испытывает навязчивые мысли или совершает навязчивые действия помимо собственной воли;

- часто и беспричинно лжет либо фантазирует, будучи не способен отделить фантазии от реальности;

- ломает игрушки, рвет книги, проявляет жестокость к животным;

- склонен к стереотипным и часто повторяющимся действиям;

- агрессивен к родным братьям и сестрам, особенно младшим;

- периодически «теряет» способность говорить;

- имеет различные тики;

- крайне привередлив к пище, пытается есть несъедобные предметы;

- высказывает странные, необычные идеи.

При наличии одного или нескольких указанных выше явлений либо других непонятных и тревожных моментов в поведении ребенка крайне желательно записаться на прием к детскому неврологу в кратчайшие сроки во избежание прогрессирования состояния.

Подробная информация и запись по телефону +7(343) 289-55-02 или форма на сайте для записи.

Источник