- Эхо последней строки, или Что такое эмоциональная партитура

- Ваше мнение

- Значение слова «партитура»

- партиту́ра

- Делаем Карту слов лучше вместе

- Что такое эмоциональная партитура

- Партитура – это совокупность партий инструментов

- Какой бывает партитура и кому она необходима

- Партитура для современных музыкантов

- Полезный совет музыкантам

Эхо последней строки,

или Что такое эмоциональная партитура

И вот когда Дениска решил, что двум смертям не бывать, и отважно кинул в бегущего медведя льдышкой, страшный зверь споткнулся, остановился и. снял голову. Свою. Медвежью голову снял и остался со своей человеческой лысоватой головой.

Второклассники перевели дух: медведь оказался артистом! Самое страшное (и увлекательное) позади. Дальше рассказ В.Драгунского “Мой знакомый медведь” слушался вполуха: как пожилой артист повел Дениску в свою сторожку пить чай, но прибежал клоун с требованием какого-то Гусажина срочно выступить перед ребятами на очередном новогоднем мероприятии; как Дениска решил идти с медведем-артистом, чтобы еще раз после выступления увидеть его добрые, усталые глаза.

Да, финал рассказа многие ровесники Дениски уже не слушали – ведь не герой на самом деле это говорил читателю, а взрослый автор, умудренный жизнью. Способны ли младшие школьники, которым адресованы “Денискины рассказы”, расслышать авторскую интонацию, посочувствовать размышлениям писателя? Специально разработанный нами тест “Эмоциональная партитура” должен был ответить на этот вопрос.

Дети разбили рассказ на отрывки-серии, дав каждой название (у кого-то получился многосерийный фильм, кто-то ограничился двумя-тремя сериями). Затем вооружились карандашами – красным, синим и черным. И возле каждого названия серии нарисовали один или несколько цветных квадратиков, выражающих смену настроения в данной серии или фильме в целом: красный цвет символизировал веселое, радостное настроение, черный – страх или гнев, синий – грусть, светлую печаль.

Цветные квадратики у второклассников не всегда совпадали со словесным обозначением серий: порой цветовой значок передавал то, что “режиссер” забыл отразить в названии отрывка, а иногда наоборот – словесное описание было более точным и полным (например, индикатор эмоциональных реакций заканчивался на кульминации или развязке, тогда как индикатор реакций вербальных продолжал следовать за автором рассказа до самого финала, содержащего основную идею и эмоцию). Таким образом, у одних ребят оказалась лучше развита эмоциональная ориентировка в художественном произведении, у других – интеллектуальная; но были и универсалы, у которых оба механизма переработки информации действовали одинаково хорошо, и аутсайдеры со слабо развитыми способами ориентировки в тексте.

Большинство младших школьников не смогли одновременно осознанно (вербально) и неосознанно (эмоционально) воспринять суть авторских размышлений и переживаний, уловить тихий голос писателя за остроприключенческой канвой.

Еще Н.Г.Чернышевский писал об этом этапе читательского развития, этом типе читателя: “романы. он перевертывал с пренебрежением, отыскивая дуэлей, драк с зверьми или с разбойниками, страшных приключений; для него существовал только. интерес драматических внешних происшествий, и чем шумнее они были, тем лучше казалась книга”.

Что ж, только приключениями жив этот возраст? Телеэкран и монитор компьютера подсовывают современному чаду динамичный видеоряд. Мелькают перестрелки, погони, смерти. Задумываться некогда. Глубоко сопереживать тоже. Чувства и мысли разорваны, мозаичны. Части произведения не собираются в целостную структуру. Тут не до восприятия подтекста, глубинного авторского замысла, не до сотворчества зрителя с режиссером. Манипуляция сознанием и подсознанием юного создания?

Противоядием против такого зомбирования может и должна выступить книга – золотой фонд детской литературы. Именно классические (в широком смысле слова) литературно-художественные тексты обладают сложноорганизованной структурой: сюжетообразующим стержнем и системой вех, организующих работу читательского воображения, активизирующих сопереживание и размышление.

Рассказ Ю.Коваля “Шатало” по структуре напоминает рассказ “Мой знакомый медведь” В.Драгунского: в самом конце автор тоже произносит тихую фразу, которую читатель должен расслышать, понять и пережить. (Важность финала, завершающей ударной фразы, собирающей смысл всего произведения, на примере жанра басни показал Л.С.Выготский в своей ранней работе “Психология искусства”.)

Тестирование по рассказу Ю.Коваля было похоже на предыдущее: сначала читался рассказ, потом “режиссеры” выстраивали эмоциональную партитуру “экранизируемого” произведения. Только количество серий было задано заранее (чтобы можно было прочитать детям короткий рассказ еще раз – по частям, и для того, чтобы по цветным индикаторам в конце каждой серии проследить, с кем идентифицировался слушатель – с неудачливым рассказчиком или героем-победителем – проказливым котом Шаталой).

Существенным для понимания слушателями авторского замысла оказалось, однако, не это, а восприятие финала, последней авторской ремарки. Ребенок либо выбирал черный или красный цвет, так или иначе оценивая заключительное событие (деревенского кота-проказника увезли рыбаки), либо выбирал цвет синий, отражающий авторскую грусть, переживание происшедшей потери, которые тонкий писатель, мастер слова Ю.Коваль выразил опосредованно: чай, видите, не такой вкусный стал – “не заваристый, что ли?”.

Для того чтобы оценить финальную фразу, нужно разобраться в отношениях между героем-котом и автором-рассказчиком, уловить подтекст, игру. Как это продиагностировать? Ребята (а в тестировании могли участвовать и дошкольники) рисовали стрелочки от фигурки человечка (автора-рассказчика) к фигурке кота Шаталы (героя). Стрелки были разных цветов: красная обозначала любовь, черная – страх. Какая из них длиннее, то чувство сильнее. Если стрелки одинаковые – чувства рассказчика выражены в равной степени. Нет стрелки – нет и данного чувства.

Разобрались в инструкции и нарисовали. Причем некоторые младшие школьники так увлеклись, что изобразили дополнительные стрелки – от кота к автору-рассказчику (словно кот тоже держал в голове историю про свои непростые отношения с Ю.Ковалем).

Идеальным, понятное дело, мог считаться ответ, когда в самом финале был синий кружок, а от рассказчика к коту шла большая красная стрелка – потаенная любовь к коту-разбойнику. “Цемент, который связывает всякое художественное произведение в одно целое и от этого производит иллюзию отражения жизни, есть не единство лиц и положений, а единство самобытного нравственного отношения автора к предмету”, – писал Лев Толстой. Интересно, что дети, правильно уловившие авторскую интонацию, то самое “самобытное нравственное отношение автора”, чаще других воспринимали поэтичный рассказ Коваля как гармоничное и живое единство, как ритмически организованный текст (об этом свидетельствовал сложный ритм чередования цвета их кружков).

Результаты подтвердили старую истину: возраст не определяет фатально читательскую квалификацию. В одном и том же классе могут оказаться дети, адекватно и личностно заинтересованно воспринимающие авторский замысел, и ребята, скользящие по поверхности сюжета или вообще не воспринимающие части литературного текста в их единстве.

Как же научить младшего школьника видеть глубинные пласты художественного текста, взаимосвязь отдельных частей произведения?

Прекрасный образец разбора стихотворения С.Есенина “Нивы сжаты. Рощи голы. ” дает поэт и педагог Вадим Левин в своей книге “Когда маленький школьник становится большим читателем: Введение в методику начального литературного образования” – замечательном методическом пособии для учителей начальной школы, библиотекарей и родителей. Этот блестящий литературно-педагогический анализ стихотворения по форме традиционен: вопросы – ответы. Думается, что использование элементов методик, подобных описанным выше (составление эмоциональной партитуры, моделирование отношений между героями произведения и автором-рассказчиком), также поможет библиотекарю открыть юному читателю глубинный смысл и красоту лучших произведений детской литературы.

Ваше мнение

Мы будем благодарны, если Вы найдете время высказать свое мнение о данной статье, свое впечатление от нее. Спасибо.

Источник

Значение слова «партитура»

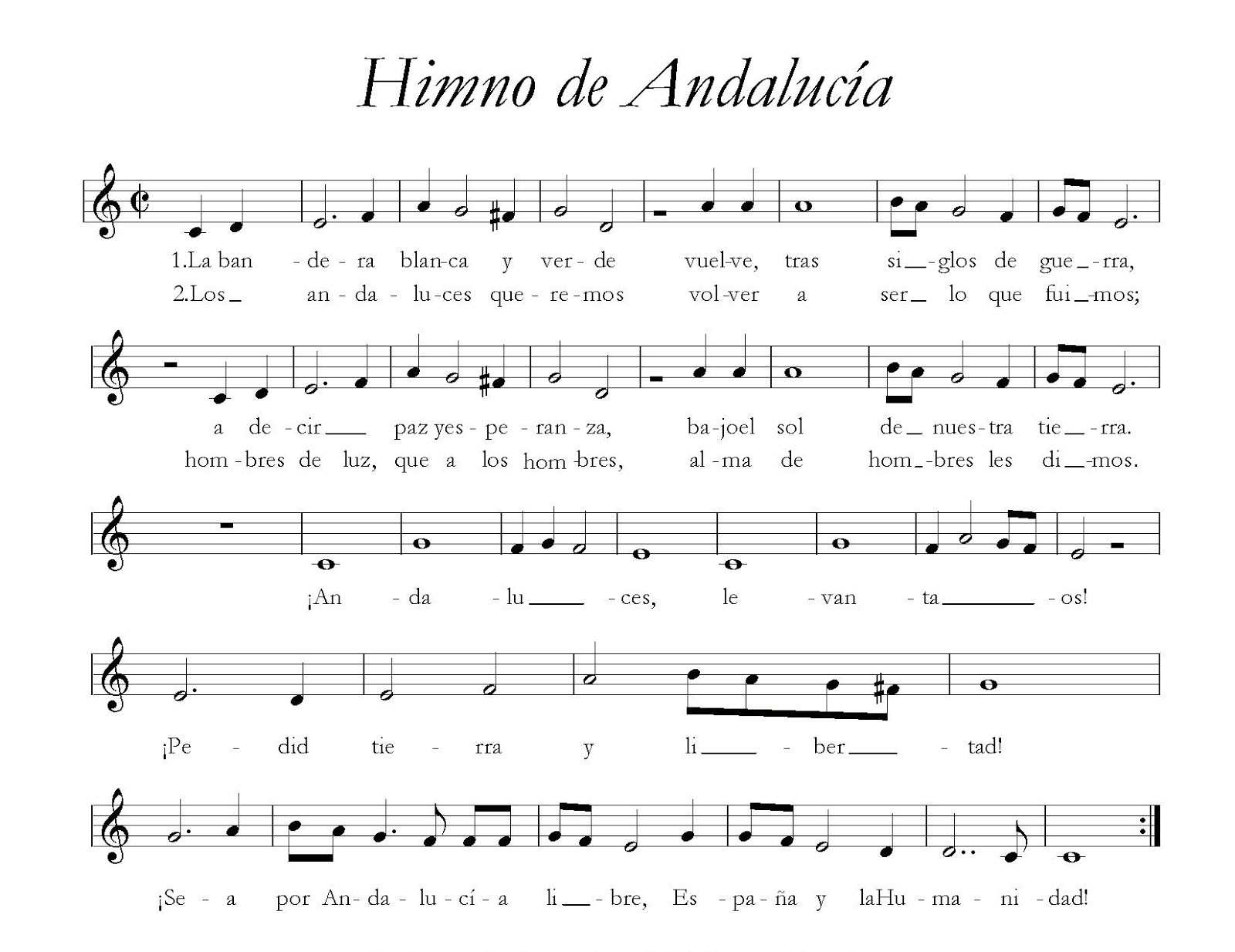

ПАРТИТУ́РА, -ы, ж. Нотная запись многоголосного музыкального произведения во всей совокупности партий инструментов и голосов. Партитура оперы. || Нотная книга, содержащая запись всех партий такого 27 произведения. Партитура симфонии не сшита и в таком виде переслать ее Вам я не решился и отдал в переплет. А. Бородин, Письмо П. И. Юргенсону, 5 ноября 1880.

Источник (печатная версия): Словарь русского языка: В 4-х т. / РАН, Ин-т лингвистич. исследований; Под ред. А. П. Евгеньевой. — 4-е изд., стер. — М.: Рус. яз.; Полиграфресурсы, 1999; (электронная версия): Фундаментальная электронная библиотека

- Партиту́ра (итал. partitura, букв. — разделение, распределение) в музыке — нотная запись многоголосного музыкального произведения, предназначенного для исполнения ансамблем, хором или оркестром, в которой все партии (голоса) одна над другой даны в определённом порядке. Также используется в стихах.

ПАРТИТУ’РА, ы, ж. [ит. partitura] (муз.). Совокупность всех партий многоголосного музыкального произведения. Сложная п. (см. партия в 6 знач.). || Ноты всех партий такого произведения. Дирижировать по партитуре. Следить за исполнением оперы по партитуре.

Источник: «Толковый словарь русского языка» под редакцией Д. Н. Ушакова (1935-1940); (электронная версия): Фундаментальная электронная библиотека

партиту́ра

1. муз. нотная запись многоголосного музыкального произведения во всей совокупности партий инструментов и голосов ◆ Партитура Восьмой симфонии Шостаковича была доставлена самолетом из Ленинграда с помощью посла России в Швеции ― Александры Коллонтай. «Памяти Исайи Добровейна», 12 марта 2003 г. // «Российская музыкальная газета» (цитата из НКРЯ) ◆ Хороший дирижер, передавая мысль композитора, делает сразу двадцать дел: читает партитуру, машет палочкой, следит за певцом, делает движение в сторону то барабана, то валторны и проч. А. П. Чехов, «Скучная история», 1889 г.

2. перен. разг. программа каких-либо действий ◆ Где-то тут кроется партитура телесной и духовной свободы. Василий Аксенов, «Негатив положительного героя», 1996 г. (цитата из НКРЯ)

Делаем Карту слов лучше вместе

Спасибо! Я стал чуточку лучше понимать мир эмоций.

Вопрос: штопать — это что-то нейтральное, положительное или отрицательное?

Источник

Что такое эмоциональная партитура

Партитура – это совокупность партий инструментов

Чтобы понять роль партитуры, необходимо представить, как сочиняют музыку композиторы. Слышит ли композитор исполнение мелодии «в голове» сразу всеми инструментами? Вполне возможно, что он «слышит» хотя бы несколько предполагаемых инструментов. Но если произведение пишется для целого оркестра, к этим инструментам могут добавляться партии других. Так музыка получает объем и вариации.

Сначала расписывается ведущая партия, и определяются инструменты для ее исполнения. Затем к ней добавляются партии аккомпанирующих инструментов, а потом расписывается аранжировка. Так создается многоголосная нотная запись, в которой партии всех инструментов располагаются строго одна над другой. Таким образом, партитура – это все музыкальное произведение в виде нот, где на каждой странице собраны партии всех инструментов, включая паузы. Благодаря партитуре музыканты, которые, умеют читать ноты не хуже, чем грамотные люди книги, могут практически сразу сыграть любое произведение. Особенно если оркестром руководит дирижер.

Какой бывает партитура и кому она необходима

В партитуре может быть от двух и более нотных записей, расположенных рядами таким образом, чтобы такты находились один над другим. Например, для арии, исполняемой под фортепиано, будет партитура с двумя партиями – для голоса и рояля. Певец сможет лучше ориентироваться в исполнении своей партии, когда будет параллельно читать партию аккомпанемента. Партитура также совершенно необходима хоровым исполнителям.

Обычно в оркестре перед каждым из музыкантов на пюпитре находится нотное изображение партии для его инструмента. Но если бы все играли только свою партию, оркестр не смог бы звучать слаженно и ритмично. Ведь у каждого человека свое чувство ритма. В оркестре ритм задает дирижер. Это человек, который видит перед собой и умеет читать партитуру для всего оркестра. Он сохраняет ритм и подсказывает взмахами дирижерской палочки начало вступления отдельных музыкантов, а также указывает на необходимость музыкальных акцентов.

Если играет небольшой музыкальный коллектив, такой как трио, квартет или квинтет, он может выступать без участия дирижера. Несколько музыкантов вполне могут подчиниться общему темпу. Тем более что перед ними находится партитура с нотами для всех инструментов, которая помогает правильно вступать и отслеживать общее звучание.

Партитура для современных музыкантов

С появлением таких музыкальных коллективов, как джаз-бэнды и ансамбли, необходимость в дирижерах отпала. Потому что в них появились барабанщики, которые не только задавали ритм, но также стали украшать музыку дополнительными звуками, извлекаемыми из различных ударных установок. Несмотря на это партитуры еще долгое время использовались для расписывания сложных партий инструментов. Но постепенно многие стали играть «на слух». Импровизация, которая поначалу была свойственна только некоторым джазовым партиям, позже распространилась на сольные выступления в рок-музыке.

Итак, нужна ли партитура сегодня для исполнения музыки в какой-нибудь группе? Это может быть выбор самих музыкантов. Некоторые из них плохо знают или вообще не знают нотную грамоту, используя табулатуру. Это очень большое упущение. Знание музыкальной грамоты может стать очень полезным, даже если применяется редко. Например, придется записываться на студии известного продюсера, и будет очень стыдно, если музыкант не сможет прочесть по нотам предлагаемую аранжировку.

Раньше при слове «композитор» мы представляли минимум Моцарта или Баха. Сегодня композитором может быть любой музыкант. Чтобы расписать партии инструментов группы сегодня даже не понадобится нотная бумага. Есть специальные компьютерные программы, которые позволяют не только записать музыку в нотах, но тут же ее прослушать и внести необходимые коррективы. Понятно, что на репетиции каждый музыкант имеет право делать свои предложения и импровизировать. Но если принести готовую партитуру новой песни на следующую репетицию своей группы, она пройдет намного плодотворней.

Полезный совет музыкантам

Как невозможно научиться хорошо читать, если не прочесть несколько десятков книг, так невозможно бегло играть по нотам без практики. Сегодня в интернете можно найти партитуру известных музыкальных произведений рок-групп, чья музыка уже стала классикой. Используя партитуру, вы сможете разучить кавер-версии известных хитов, что может даже стать средством для дополнительного заработка.

Источник