- Чувство священного: врожденное понимание

- Читайте также

- Мужская и женская связь и понимание: размышление и чувство

- Глава 11 Искусство Священного Служения

- Врожденное благоразумие

- Понимание

- Понимание

- Чувство неполноценности и чувство общности.[1]

- Врожденное меняется в мыслях и ощущениях

- Понимание

- Понимание

- Врожденное благоразумие

- Шаг 3. Понимание

- Врожденное совершенство

- Священные вещи, места и люди: как работает сакральное в религиозной и повседневной жизни

- Один из первых теоретиков сакрального Рудольф Отто определял его как «нечто отличное» (ganz Andere) или «нечто совсем иное».

- Онтология сакрального: вещи, тела, время и пространство

- Материальные предметы

- Портрет покойной матери в медальоне, пробитое знамя полка, военный мемориал — это тоже сакральные вещи, имеющие огромную значимость, как и главные материальные символы государственности.

- Гуляя по лесу, мы можем не видеть в елях ничего особенного, но украшенное гирляндой и игрушками дерево сразу заставляет ощущать волшебство и таинственность зимних праздников.

- Пространство и время

- Для бурятских обрядов в юрте устанавливаются березы, выходящие верхушкой в дымоход, — дерево позволяет шаману выбраться на небо, а пространство сооружения связывается с общим устройством вселенной.

- Когда события священной истории раз за разом воспроизводятся в религиозных ритуалах, они действительно снова и снова происходят в переживании верующих — скажем, Христос ежегодно рождается, претерпевает страсти, воскресает.

- Человек и его телесность

- На футбольных полях время от времени появляются раздетые фанаты. Их странное хобби называется «стрикерство» и наверняка дарит бегущему перед огромной толпой и камерами голому человеку массу трансгрессивных переживаний. Это своего рода триумф антиинтимности, грубое и демонстративное нарушение правил локализованной наготы.

- Сакральное и другие категории

- Ужасное и нуминозное

- А еще — паралогическое, безумие, выводящее человека за рамки привычного мира. Неслучайно во многих культурах люди с признаками клинической картины считались шаманами или блаженными, имеющими контакт с запредельным.

- Мистическое «иное» определяется как «чужое и чуждое, выпадающее из сферы привычного, понятного, знакомого, противостоящее этой сфере как „сокрытое“ вообще и поэтому наполняющее душу остолбенелым изумлением».

- Искусство и эстетически прекрасное

- Не имеет значения, где находится человек по меркам профанического — трясется в автобусе или сидит в крошечной душной комнате. Музыка или книга, как и простое созерцание неба, может сделать физическую локацию эфемерной.

- По словам соавтора и возлюбленной Батая Колетт Пеньо, сакральное реализуется в соучастии, оно «должно смешиваться с социальным». По этой же причине не бывает индивидуальных праздников, и даже для простого распития (маленького дионисийского акта) люди часто стремятся найти собутыльника.

- Сакральная социология Новейшего времени

- В СССР с его официальным богоборческим курсом были сформированы полноценные культы вождей, выдающихся пионеров и мучеников революции, сочетающие мифотворчество, античное восхваление героев и мессианство.

- Религиозная символика явно читается в искупительных ритуалах, которые проводят белые участники движения Black Lives Matter: распластывание на земле, целование ног, шествия, чтение «мантр».

Чувство священного: врожденное понимание

Чувство священного: врожденное понимание

Люди со сверхэффективным умом думают сердцем. Точнее, они не могут не думать сердцем: все пропитано чувствами, даже предметы (это наши друзья, состоящие из тех же электронов!)

В соответствии с этой глобальной мыслью, разветвленной и ассоциативной, каждый предмет связан с какой-то страницей жизни. «Да, этот старый свитер с катышками никуда не годится, но я никак не могу его выбросить. Я же надевала его на концерт “U2”. И еще он был на мне в тот день, когда Жюльен впервые меня поцеловал!» Это может вызвать улыбку, но на самом деле свитер давно уже стал священной реликвией.

С точки зрения «нормально мыслящего», такие рассуждения – неуместный и даже преувеличенный сентиментализм. Когда человек приписывает местам и вещам душу, это смахивает на детский анимизм. Анимизм – вера в одушевленность природы, где все управляется некой духовной сущностью или душой. То есть, это примитивная форма любой религии. Здесь речь идет о чувстве священного. Для сверхэффективных каждая вещь достойна уважения и внимательного отношения.

Этот концепт, относящийся как к людям, так и к поступкам, пропитывает менталитет некоторых восточных стран, где превалирует правое полушарие. Там любой шаг, связанный с повседневной жизнью, превращается в ритуал. На Востоке, до европеизации, было великое множество священных, унаследованных от предков, ритуалов, которые казались западным людям глупыми и бесполезными. Например, европейцы до сих пор с презрением относятся к низким поклонам, считая их «преувеличенной вежливостью». А ведь это жест взаимного уважения и внимания, он создает атмосферу конструктивной беседы!

В Японии даже чаепитие возведено в ранг сложнейшей церемонии. Сверхэффективные, столь закрытые по отношению к нормам западного социума, могут оказаться очень восприимчивыми к восточным ритуалам. Им близко такое утонченное выражение уважения. Ведь совершенно очевидно, что когда вы вкладываете душу в какие-то свои повседневные действия, специально уделяете этому время и внимание, вы делаете свою жизнь более насыщенной. Чай, который вы дегустируете согласно японскому ритуалу, имеет ни с чем не сравнимый вкус. А значит, если человеку хочется жить в мире, гармонии и уважении, нельзя говорить об эмоциональной незрелости, как раз наоборот: это говорит о великой мудрости.

Данный текст является ознакомительным фрагментом.

Продолжение на ЛитРес

Читайте также

Мужская и женская связь и понимание: размышление и чувство

Мужская и женская связь и понимание: размышление и чувство «Мужской способ объектной связи» не представляет никакой трудности при определении. Это активный способ «делания» — и в значительной доле развлечений, сексуальной активности, рабочего сотрудничества,

Глава 11 Искусство Священного Служения

Глава 11 Искусство Священного Служения Я вырос в ресторанном бизнесе. Моя мать всегда готовила и подавала еду. Это было главным в ее жизни. Моя первая работа — помощник диетолога на больничной кухне. После этого я работал в ресторанах, управлял ресторанами, открывал

Врожденное благоразумие

Врожденное благоразумие 21 марта 1961 г. увидела свет публикация, принесшая широкое признание особому направлению в психологии познавательных процессов – так называемому экологическому (в смысле – природосообразному) подходу. В журнале Scientific American была напечатана статья

Понимание

Понимание Первый тип осознания – это простое понимание чего-то конкретного, что вы хотели бы изменить. Часто люди совершенно не осознают свои неконструктивные привычки, включая бесполезные способы коммуникации, даже тогда, когда они очевидны для окружающих.Мы обсуждали

Понимание

Понимание Уделить сообщению внимание, смысл которого не вполне понятен, — все равно что съесть порцию сахарной ваты, которая не имеет ни полновесной материальности, ни сколько — нибудь продолжительного значения. Как минимум мы должны уяснить и принять к сведению общий

Чувство неполноценности и чувство общности.[1]

Чувство неполноценности и чувство общности.[1] Психологический контекст приобретает чрезвычайную важность в случаях детей, рожденных с поврежденными органами. Так как эти дети оказываются в более сложной ситуации, чем другие, в них ярко проявляется преувеличенное

Врожденное меняется в мыслях и ощущениях

Врожденное меняется в мыслях и ощущениях По мере того как Кимберли и Рассел испытывали то, что было описано, по мере того как мы идем через Процесс Сущностной Трансформации, мы обычно спонтанно и естественно меняем свои убеждения о себе и мире. Наши ограниченные мнения

Понимание

Понимание Роджерс выделяет три типа понимания, которые встречаются у психологически зрелых людей при восприятии реальности. Это субъективное понимание, объективное понимание и межличностное понимание.Субъективное понимание наиболее важно, оно включает в себя

Понимание

Понимание Участница: Речь идет о пациентке, которой около 40. Она замужем, у нее двое детей (девятнадцатилетний сын и четырнадцатилетняя дочь). Эта семья из Ливана. У нее тяжелая мигрень и она страдает депрессией. Брак очень плох. Жена узнала, что ее муж двадцать лет назад

Врожденное благоразумие

Врожденное благоразумие 21 марта 1961 г. увидела свет публикация, принесшая широкое признание особому направлению в психологии познавательных процессов – так называемому экологическому (в смысле – природосообразному) подходу. В журнале Scientific American была напечатана статья

Шаг 3. Понимание

Шаг 3. Понимание Последующие занятия с Брендой были сосредоточены на том, чтобы она узнала, что в действительности думают люди, – ей нужно было научиться смотреть на мир их глазами, а не только своими. Когда мы поймем, что значит «быть на месте другого человека» и в чем его

Врожденное совершенство

Врожденное совершенство Может ли каждый из нас пополнить ряды гениев этого мира? Ответ один: каждый из нас и есть гений! В любом человеке заложена гениальность, ждущая пробуждения. Нам нужно только открыть дверь и пригласить сию чудесную гостью на выход. Мы заперты в

Источник

Священные вещи, места и люди: как работает сакральное в религиозной и повседневной жизни

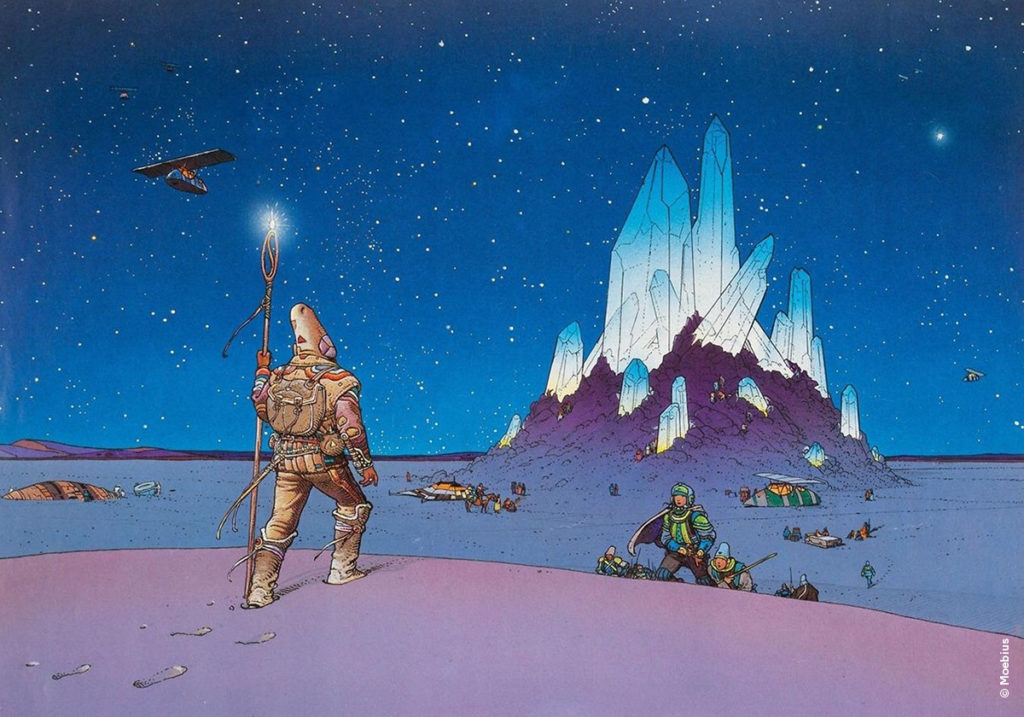

Сегодня жизнь многих людей далека от религии, и кажется, что не менее далека она от ассоциируемой с религией категорией священного. Однако на самом деле всё не так. Сакральное присутствует в повседневности каждого из нас, оборачиваясь то ритуалами почитания предков, то обсуждением конституции, а то и вовсе новогодней елкой. О том, как функционируют эти особые предметы, явления и пространства, рассказывает Алиса Загрядская.

Сакральное сегодня всё чаще попадает в поле зрения исследователей и аналитиков на фоне накопившейся усталости от рациональных подходов. Никакие мыслительные проекты Нового времени так и не избавили человечество от внутренних противоречий и не лишили нас иррациональных ценностей, которые описываются парадоксальной формулой «верую, ибо абсурдно».

Примеры классических исследований сакрального — работы религиоведа Мирчи Элиаде, антрополога Леви-Стросса, представителей французской социологической школы. Однако сам феномен ученые понимают по-разному.

Один из первых теоретиков сакрального Рудольф Отто определял его как «нечто отличное» (ganz Andere) или «нечто совсем иное».

Оно связано с божественным и иррациональным, находится «по ту сторону» от привычного, обыденного.

Что может быть сакральным? В общем-то, почти всё, от дня недели или наготы до насилия. Оно динамично на фоне своей противоположности — обычного, профанического. Рассмотрим формы существования сакрального, его связь с другими категориями и попробуем разобраться, как этот феномен проявляется в сегодняшней, казалось бы, преимущественно светской жизни.

Онтология сакрального: вещи, тела, время и пространство

Материальные предметы

В Средние века походы за Гробом Господним привели к настоящему помешательству на святых реликвиях. Умберто Эко в романе «Баудолино» рассказывает о циничной подделке мощей и прочих сакральных предметов в ту эпоху: торговцы в промышленных масштабах производили розги, губки, гвозди, обрывки багряницы и множество других артефактов, якобы имевших отношение к жизни и крестным мукам Спасителя. Историк и исследователь средневековья Арон Гуревич приводил свидетельства того, что заподозренных в святости иногда даже убивали, чтобы завладеть их мощами.

Однако столь высоким статусом могут обладать не только предметы религиозного почитания.

Портрет покойной матери в медальоне, пробитое знамя полка, военный мемориал — это тоже сакральные вещи, имеющие огромную значимость, как и главные материальные символы государственности.

Президент, вступая в должность, кладет руку на конституцию — так он подчеркивает, что служит закону, который имеет высшую природу.

Сакральный предмет в религиозном представлении — это не просто вещь, а своего рода интерфейс, позволяющий осуществлять выход в иное, непрофаническое пространство. Мирча Элиаде называл такую манифестацию священного иерофанией — по аналогии с теофанией (богоявлением), но вне конкретных конфессий. В язычестве это, например, камень, разбитый молнией, или животное, в котором живет дух-предок. Христианская концепция воплощения Господа в человеке тоже иерофания. Божественное, проявляя себя в материальных вещах, делает существование неоднородным, разделяя его на обыденное и «нечто совсем иное».

Таким образом, предмет священен не сам по себе, а постольку, поскольку содержит сакральное зерно, которое преобразует обыденную вещь и позволяет ощущать вокруг нее невидимую надстройку. Для одного племени определенный вид дерева может не значить ничего — а у другого такая порода будет считаться сакральной, если его ствол, например, выполняет функцию мировой оси. В этом случае конкретное растение связывается с космогоническим древом, которое служит мостом между срединным царством людей и верхним и нижним мирами.

Священная флора не так чужда современному человеку, как кажется на первый взгляд.

Гуляя по лесу, мы можем не видеть в елях ничего особенного, но украшенное гирляндой и игрушками дерево сразу заставляет ощущать волшебство и таинственность зимних праздников.

Так же мы относимся к предметам замещения (пластиковые елки) и к другим атрибутам Нового года и Рождества. А вот ощущение, что игрушки и мишура «не настоящие, потому что не радуют», — явный симптом дефицита сакрального.

В отличие от Мирчи Элиаде, который разграничивал сакральное и профаническое, богослов Анри Буйяр наряду с этими двумя категориями выделял еще и понятие «божественного». Прикоснуться к последнему как раз и помогает сакральное, понимаемое как некая «буферная зона» в профаническом мире. Как видим, в обеих системах сохраняется разделение на «обычные» и «необычные» предметы, что принципиально важно для понимания этого феномена.

Пространство и время

Пространство, в котором существуют священные объекты, неравномерно. Оно словно имеет лакуны, где бытие устремляется в сверхчувственный мир, «просвечиваемый» иногда сквозь обыденность. Похожим образом в христианстве от воплощенного в человеческом теле Спасителя, согласно католическому догмату о филиокве , исходит Святой Дух.

Сакральные пространства отличаются от профанических, предполагают определенные правила поведения и доступны не для всех. В племенной «мужской дом» строго запрещалось входить женщинам, а в некоторых культурах — неженатым юношам. Во времена раннего христианства на основной части литургии могли присутствовать только члены церкви, поэтому оглашенные (те, кто готовились принять крещение) покидали храм — им разрешалось находиться в притворе, у дверей.

Внутреннее устройство всякого священного места неслучайно и повторяет метафизическую организацию мира.

Для бурятских обрядов в юрте устанавливаются березы, выходящие верхушкой в дымоход, — дерево позволяет шаману выбраться на небо, а пространство сооружения связывается с общим устройством вселенной.

Береза тут центр не только сакральной локации, но и всего мироздания. В организации христианского храма также есть самое священное пространство, «сердце» церкви — алтарь с престолом, где находятся святые дары, особый крест, Евангелие для богослужений и другие подобные предметы. Горнее место, возвышение, расположенное рядом, — это кафедра для епископа, которая соотносится с Престолом Господним.

Время в религиозном мировосприятии также неоднородно. Существуют периоды, когда «профанический» ход событий прерывается и человек приобщается к «священному» времени. Это позволяют сделать особые дни — религиозные праздники. Например, Шаббат у евреев, Пасха или Рождество у христиан, календарные торжества у язычников и неоязычников. Подобно тому как пространственные категории не подчинены законам обычного мира (маленькая юрта в ходе обряда вмещает в себя вселенную), сакральное время тоже течет не так, как профаническое.

Когда события священной истории раз за разом воспроизводятся в религиозных ритуалах, они действительно снова и снова происходят в переживании верующих — скажем, Христос ежегодно рождается, претерпевает страсти, воскресает.

Человек и его телесность

И в мифологии, и в религии, как правило, в творении человека принимает участие божество. И все инициатические ритуалы, которые приобщают людей к этим преданиям, «пересобирают» их — уже в качестве субъекта, причастного к религиозной культуре. Сюда относятся членовредительские практики, используемые многими народами: надрезы, удаление зубов, бодимодификации. В ходе ритуалов тело создается заново — как будто лепится из первозданной глины.

Человек священен, потому что создан божественной силой, а его телесность имеет дополнительные символические значения. Как тело не «естественно» в религиозном мире, так же не «естественна» и природа, ведь она представляет собой творение. Все ключевые события в жизни человека, будь то рождение, брак, война, болезнь или смерть, имеют связь со священной историей. Чтобы это подчеркнуть, и нужны обряды, которые проводит шаман, раввин, пастор и т. д.

Отзвуки сакрального отношения к телесности отчетливо слышны до сих пор. Так, людская нагота, казалось бы совершенно натуральная по своей сути, табуирована в культуре. Исторически в обнаженном виде совершались языческие и оккультные обряды, античные атлеты раздевались в гимнасии, но все эти особые ситуации были строго регламентированы.

Несмотря на то, что со времен винтажных натуристов и хиппи 60-х многие общественные движения призывают «десакрализировать наготу», оказывается, что людей не так-то просто заставить поменять установки и перестать впечатляться ню. Художники и политические активисты, от Марины Абрамович до Femen, неоднократно оголялись на публике, пытаясь донести свои идеи до масс. Но пока внеконтекстное раздевание на глазах у других считается перформансом (представлением, актом), это действие так и остается выходом из обыденного, за пределы нормы.

На футбольных полях время от времени появляются раздетые фанаты. Их странное хобби называется «стрикерство» и наверняка дарит бегущему перед огромной толпой и камерами голому человеку массу трансгрессивных переживаний. Это своего рода триумф антиинтимности, грубое и демонстративное нарушение правил локализованной наготы.

Сбрасывание одежды с себя и партнера во время сексуальной близости тоже воспринимается совсем не так, как обнажение на «профаническом» нудистском пляже. Сакральность наготы имеет свои пространственные и временные координаты, а главным триггером сильных ощущений становится нарушение запрета.

Сакральное и другие категории

Ужасное и нуминозное

Сфера потустороннего может быть представлена как высшими силами, так и демоническими, хтоническими. В язычестве разделение не столь очевидно — даже со злыми духами иногда можно договориться, а боги-трикстеры вообще выходят за пределы морального дуализма. Но для монотеизма характерны концепции добра и зла, потому именно на фоне западной культуры сакральное часто предстает особенно мрачным и жутким. Этому способствует трагическое восприятие индивидуального страдания, принятое в христианстве, с его личностным обращением Спасителя к душе каждого человека и личностно же переживаемыми мучениями воплощенного Бога.

Если святое чаще соотносится с добром и благом, а священное выступает как явление такого порядка, вписанное в определенные социальные практики, то сакральное — это совсем не обязательно «доброе» для человека. У него есть и другой лик: оно может проявляться через ужасное.

В христианском представлении сакральна не только Божественная любовь, но и грех, потому что он внушает религиозный страх.

А еще — паралогическое, безумие, выводящее человека за рамки привычного мира. Неслучайно во многих культурах люди с признаками клинической картины считались шаманами или блаженными, имеющими контакт с запредельным.

Сакральное являет себя в насилии и войне, которые также нарушают обыденное существование и буквально именуются адом. «Эта местность, объятая желтоватым пламенем, где бушевала дьявольская пляска смерти, не могла быть земным пейзажем», — писал Эрнст Юнгер. Комментируя его фронтовые воспоминания, Жорж Батай отмечает: «Это язык мистицизма. Это пристальное внимание к ужасам — не порочность и не отчаяние. Это преддверие храма».

Сакральный страх выводит субъекта за границы обыденного. Такие переживания, говоря словами Эмиля Дюркгейма, находятся в том пространстве коллективного представления об ужасном, куда мы не хотим даже смотреть.

Зачастую сами обозначения чего-то пугающего табуируются, как, например, имя Волдеморта в «Гарри Поттере». Это мифологическая, достойная магического мира практика. Нарушение табу в пространстве книги — мощный трансгрессивный акт, который ломает субъекта, но в конечном счете помогает ему стать сильнее.

Куда хуже обстоят дела, если явлению вообще нельзя дать имя на человеческом языке — настолько оно хтонично. Такое происходит в произведениях Говарда Филлипса Лавкрафта, где ужасное передается опосредованно: «тысячи очертаний, которые далеки от всех описаний», «это был какой-то провал… пучина… воплощение высшей мерзости». Герой в его текстах лишь смутно ощущает присутствие чего-то ужасного, видит указания на него, а оставшись с этим лицом к лицу, «милостью Божией лишается чувств», поскольку перед таким пасуют и перо, и разум. «Неименуемое», пришедшее «извне» — это определенно сакральный опыт, только вот герои Лавкрафта обычно ему не рады, потому что контакт с ним предполагает утрату человеческого способа мышления.

Так возвышенно сакральное или ужасно? Или оно лежит за этими категориями? Рудольф Отто писал, что восприятие священного как блага или добра связано с этической схематизацией, которая подменяет первичное, нейтральное явление. Тогда как подлинное сакральное лежит вне всякого, как сказал бы Ницше, «человеческого, слишком человеческого». Чтобы избежать оценочных трактовок, Отто ввел для религиозного опыта категорию нуминозного. Это прикосновение к чему-то настолько далекому от обыденного, что ни одно из «земных» ощущений не может сравниться с ним в полной мере. Нуминозное, согласно Отто, сочетает в себе моменты ужасающего (tremendum), всемогущего (majestas), «энергийного» (то есть того, что позволяет говорить о Боге как о мировой воле) — «совершенно иного» (mysterium).

Мистическое «иное» определяется как «чужое и чуждое, выпадающее из сферы привычного, понятного, знакомого, противостоящее этой сфере как „сокрытое“ вообще и поэтому наполняющее душу остолбенелым изумлением».

Постигнуть такую силу невозможно, потому что она находится вне нашего рацио, однако ее присутствие ощущается, создает эффект таинственности, вызывает ужас и восторг.

Искусство и эстетически прекрасное

Связь сакрального и эстетического можно рассматривать сквозь призму религиозных сюжетов в искусстве. Или же через произведения, предназначенные для того, чтобы быть предметом почитания и поклонения (например, иконы и храмы). Разделение эстетической и сакральной функций вообще оформилось не так уж давно — на протяжении большей части человеческой истории они представляли собой одно целое. Но с точки зрения философии культуры особенно интересны взаимоотношения самих этих понятий.

В эстетической науке существует категория возвышенного, которая связана с переживанием чего-то невероятно значимого, огромного и необъятного. Это предмет наслаждения, выходящий за пределы прекрасного. В «Критике способности суждения» Кант определяет его (das Erhabene) как нечто великое, порой обладающее силой и динамикой. В пример он приводит египетские пирамиды, огромные моря, а также стихийные бедствия и войну — явления, которые сочетают масштабность и динамику (Macht) и способны вызывать страх.

Рудольф Отто отмечал, что эстетическая категория возвышенного действительно имеет нечто общее с его пугающим и таинственным нуминозным — даже притом, что саму эстетику он называет лишь «бледным отблеском нашего предмета». Отто подчеркивает, что не всякий очень большой объект вызывает у нас такое чувство. Как и нуминозное, это понятие содержит в себе нечто таинственное. И тоже амбивалентно — притягивает и пугает одновременно.

Между эстетическим и сакральным действительно много общего. В обоих случаях это выход за пределы обыденного опыта, мы оказываемся в ином пространстве и времени и что-то остро переживаем.

Не имеет значения, где находится человек по меркам профанического — трясется в автобусе или сидит в крошечной душной комнате. Музыка или книга, как и простое созерцание неба, может сделать физическую локацию эфемерной.

Для нерелигиозных людей, которые не увлекаются психоделиками и медитацией, это один из немногих способов ощутить такое единение с миром и растворение субъектности, экстаз и катарсис.

Сакральное, согласно Жоржу Батаю, позволяет вырваться из мира пользы и опредмечивания, где человек — такой же инструмент, как и созданные им самим орудия. А всякое настоящее искусство, как говорил Оскар Уайльд, совершенно бесполезно. Оно не служит цели — в нем художник непродуктивно растрачивает себя, его творчество не дает ничего, кроме эстетического наслаждения.

Подобное переживание прорывает оболочку одиночества, нарушая границы, как совместная ритуальная практика, оргия или насилие. Замкнутые в субъективном мире атомарные человеческие существа, погружаясь в общее эстетическое переживание или делясь своим искусством, получают возможность проткнуть оболочку одиночества в бытии.

По словам соавтора и возлюбленной Батая Колетт Пеньо, сакральное реализуется в соучастии, оно «должно смешиваться с социальным». По этой же причине не бывает индивидуальных праздников, и даже для простого распития (маленького дионисийского акта) люди часто стремятся найти собутыльника.

Потому эстетическое переживание от искусства можно сравнить и с мистерией: оно дарит нам общий, разделенный опыт.

Сакральная социология Новейшего времени

Принято считать, что процесс секуляризации, начавшийся в Новое время, привел к тому, что для религиозного мировосприятия оставалось всё меньше места. Таинственные белые пятна постепенно исчезали с карт, и не только географических. Мир, некогда полный божественного, разделился на естественный и сверхъестественный, причем непонятно, существует ли этот последний. Тем не менее сакральное всё еще обнаруживает себя в разных областях жизни, включая политику, право и этику, а дискуссии о содержании этого понятия идут до сих пор.

«…Мирское существование никогда не встречается в чистом виде. Какой бы ни была степень десакрализации Мира, человек, избравший мирской образ жизни, не способен полностью отделаться от религиозного поведения. …Даже самое что ни на есть мирское существование сохраняет в себе следы религиозных оценок Мира».

Мирча Элиаде

Можно предположить, что в этой цитате речь идет о сакральном в метафорическом смысле слова. Действительно, для человека из светского мира продолжают существовать явления, которые определяются как что-то особое в ряду прочих, как «нечто совсем другое».

В СССР с его официальным богоборческим курсом были сформированы полноценные культы вождей, выдающихся пионеров и мучеников революции, сочетающие мифотворчество, античное восхваление героев и мессианство.

Монополия на священное перешла от церкви к советской власти, но формы почитания не слишком изменились.

Такая преемственность типична для любых общественных систем и социальных процессов, в основе которых лежит жертва. Впоследствии она становится символом, а мученики и герои в силу суверенности получают более высокий статус, чем другие люди.

Нам до сих пор знакомы практики инициации, позволяющие субъекту стать полноправным членом сообщества, — и, наоборот, ритуальные изгнания, когда участник группы совершает проступок и подвергается травле. Буллинг вместо побивания камнями. Пластиковая елка вместо настоящей (а та, в свою очередь, — вместо языческого жертвоприношения).

Эмиль Дюркгейм выдвинул тезис: «Общество и есть Бог». Как и в случае с религией, социум накладывает на человека ряд морально-этических ограничений, опутывает сетью разрешений и запретов, обрядов и ритуалов, которые связывают, инициируют индивидов.

Таким образом, в современном мире место божественного занимает личность. Это можно заметить даже в массовой культуре, где почти мифологические образы обрастают кучей бытовых проблем и вместо механического набора опций и общих признаков приобретают… характер. Так, Джокер, практически дух хаоса и едва ли человек в классических комиксах, в фильме с Хоакином Фениксом становится героем социально-психологической драмы.

Из-за сакрализации индивидуальных переживаний этика сегодня занимает такое важное место в общественных дискуссиях, а оскорбление чувств другой личности оказывается кощунством. Священное не может быть предметом споров. Его ценность не обсуждается, а покушения на него вызывают сильный эмоциональный отклик и приводят к закланию нарушителей в соответствии с теорией Рене Жирара о «козле отпущения»: подвергнув индивида сакрализованному насилию, группа совершает символическое жертвоприношение и становится сплоченнее. Когда личное представление признаётся главным основанием реальности, системы, которые не позиционируются как религиозные, приобретают тем не менее собственную метафизику.

Концепция вины за привилегии имеет выраженную сакральную природу и рифмуется с идеей первородного греха. Актуальные расовые конфликты и сопутствующие им практики совпадают с некогда священными мероприятиями даже по форме.

Религиозная символика явно читается в искупительных ритуалах, которые проводят белые участники движения Black Lives Matter: распластывание на земле, целование ног, шествия, чтение «мантр».

Осквернение памятников напоминает ритуальное низвержение старых идолов или поругание вражеских божеств после взятия укрепленного поселения.

Существует ли разница между подлинным сакральным и сакрализованным, которое представляет собой «человеческое, слишком человеческое» и редуцирует нечто огромное и непознаваемое до личных и социальных проблем? Это вопрос тех самых убеждений каждого, которые так трудно оспаривать. Тем более кто сказал, что из «личных и социальных проблем» не может вырасти миф, дающий жизнь новым божествам? Тот же Дюркгейм полагал: не имеет значения, подкреплены ли те или иные верования доказательствами, — важно лишь, насколько они сильны и как сплачивают социум. Хороша та вера, которая «работает», то есть продуцирует смыслы и ценности и связывает людей между собой.

Учитывая, к каким проблемам и даже трагедиям приводят разночтения в понимании сакрального, многим сторонникам рациональности, вероятно, хотелось бы вовсе ниспровергнуть священное, объявить любые подобные ценности ненужными и сделать человечество исключительно «разумным». Однако это вряд ли когда-нибудь станет возможно. Люди, какими бы разными они ни были, всегда будут считать одни объекты и явления «чем-то совершенно иным» на фоне прочих, обычных и неважных. И возможно, это к лучшему, потому что ровное поле абсолютного профанического, в котором человек остается «голым на голой земле», напоминает картину клинической депрессии, а то и лоботомии.

Источник