Бактерии

Люди — редкое исключение в мире бактерий.

Бактерии (греч. bakterion — палочка) — простые одноклеточные микроскопические организмы, принадлежащие к прокариотам. В пищевых цепях они играют важнейшую роль редуцентов: разлагают органические вещества мертвых животных и растений.

Бактерии обладают исключительной устойчивостью: их можно обнаружить даже на стенках ядерного реактора. Такая способность связана с их быстрым размножением — при благоприятных условиях бактерии делятся каждые 20 минут. При изменении условий внешней среды (за счет мутаций) выживают и размножаются те формы, которые устойчивы к действию того или иного фактора (к примеру, радиации).

Строение бактерий

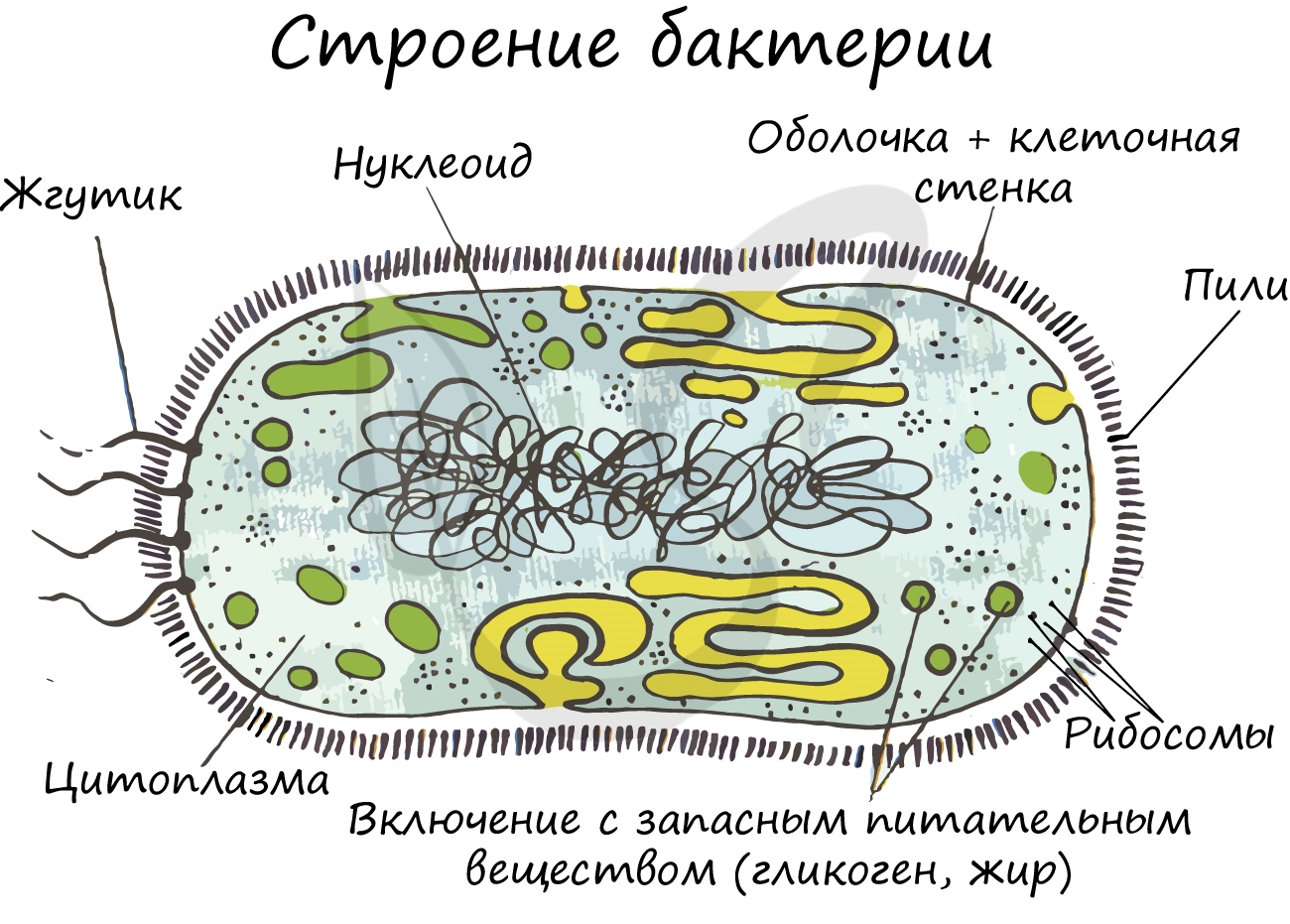

Бактерии имеют клеточную стенку, состоящую из муреина (пептидогликана) и выполняющую защитную функцию. У бактерий (прокариот, доядерных) отсутствуют мембранные органоиды. В их клетке можно найти только немембранные: рибосомы, жгутики, пили. Пили — поверхностные структуры, которые служат для прикрепления бактерии к субстрату.

Наследственный материал находится прямо в цитоплазме (не в ядре, как у эукариот) в виде нуклеоида. Нуклеоид (лат. nucleus — ядро + греч. eidos вид) — одна сложная кольцевидная молекула ДНК, не ограниченная мембранами от остальной части клетки.

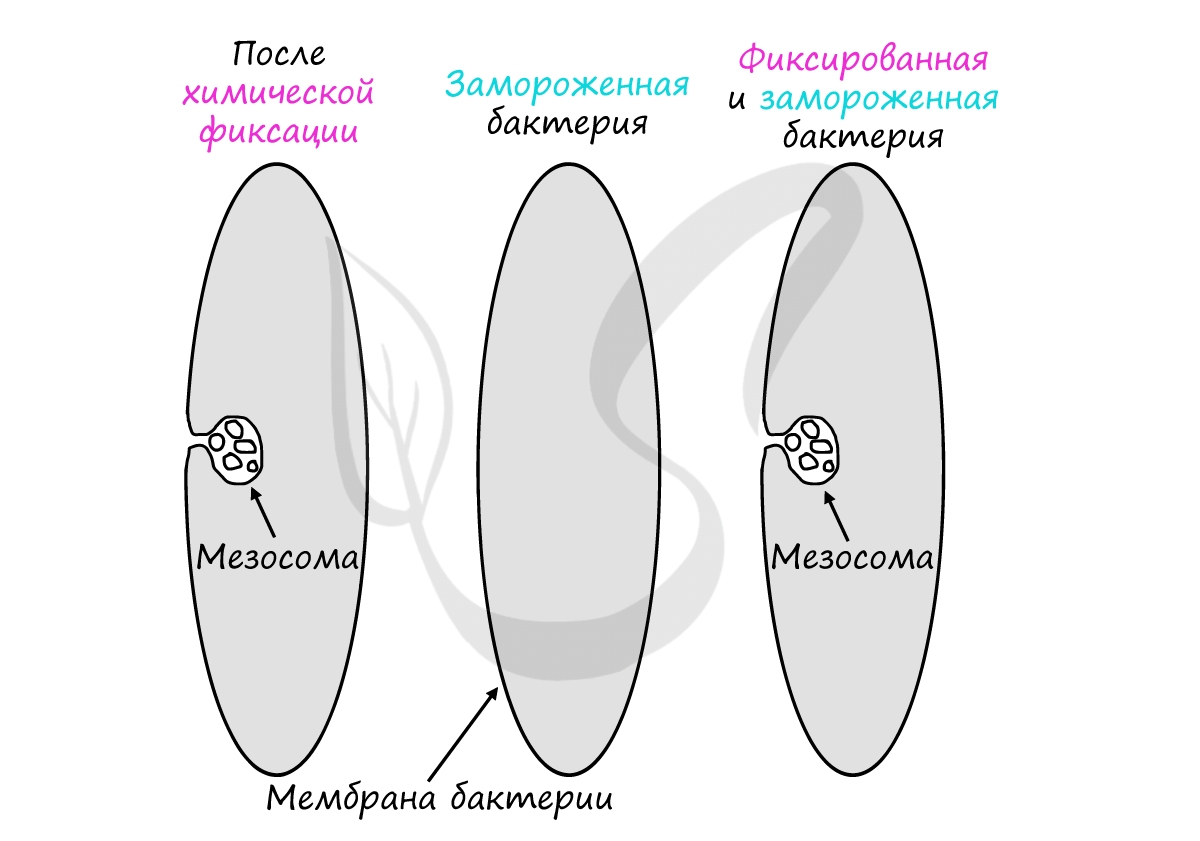

Долгое время выделяли «особый органоид» бактерий — мезосомы, считали, что они могут участвовать в некоторых клеточных процессах.

Спешу сообщить, что на данный момент установлено однозначно: мезосомы это складки цитоплазматический мембраны, образующиеся только лишь при подготовке бактерий к электронной микроскопии (это артефакты, в живой бактерии их нет).

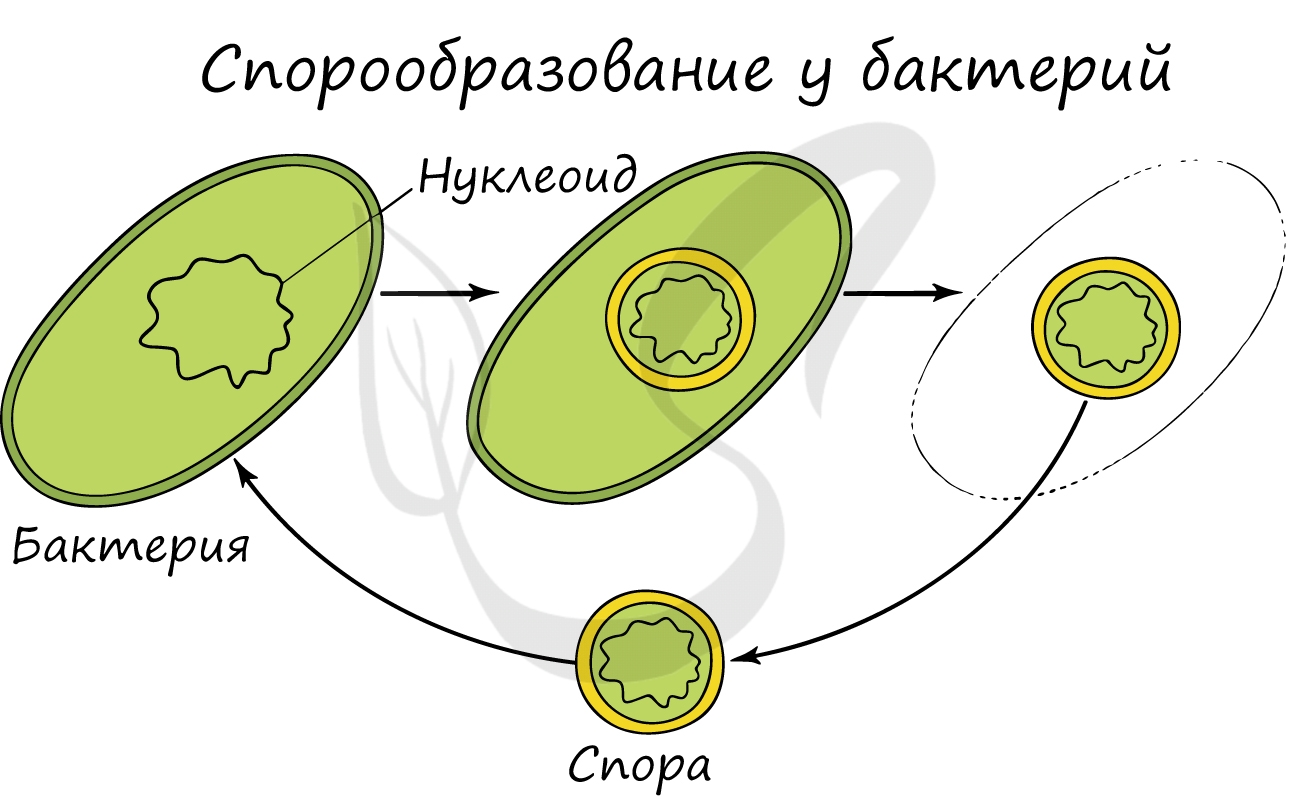

При наступлении неблагоприятных для жизни условий бактерии образуют защитную оболочку — спору. При образовании споры клетка частично теряет воду, уменьшаясь при этом в объеме. В таком состоянии бактерии могут сохраняться тысячи лет!

В состоянии споры бактерии очень устойчивы к изменениям температуры, механическим и химическим факторам. При изменении условий среды на благоприятные, бактерии покидают спору и приступают к размножению.

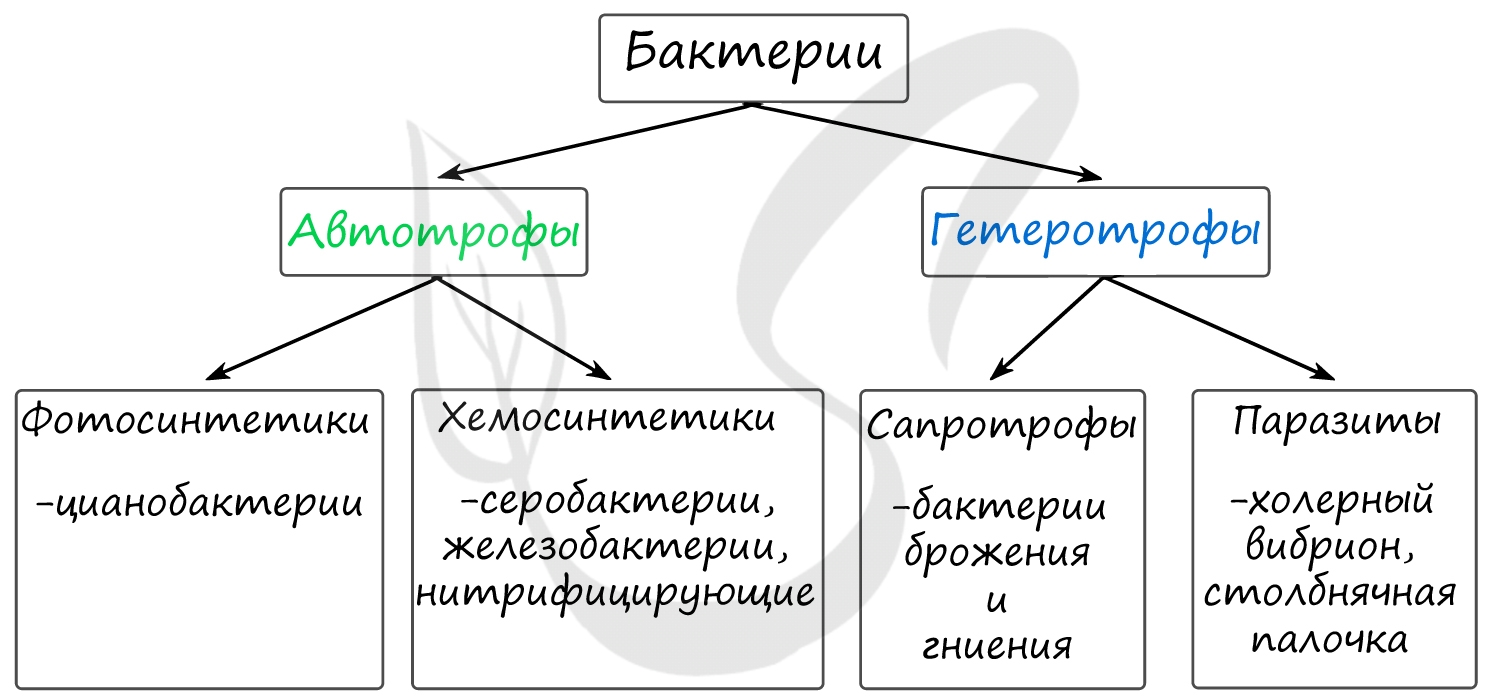

Энергетический обмен бактерий

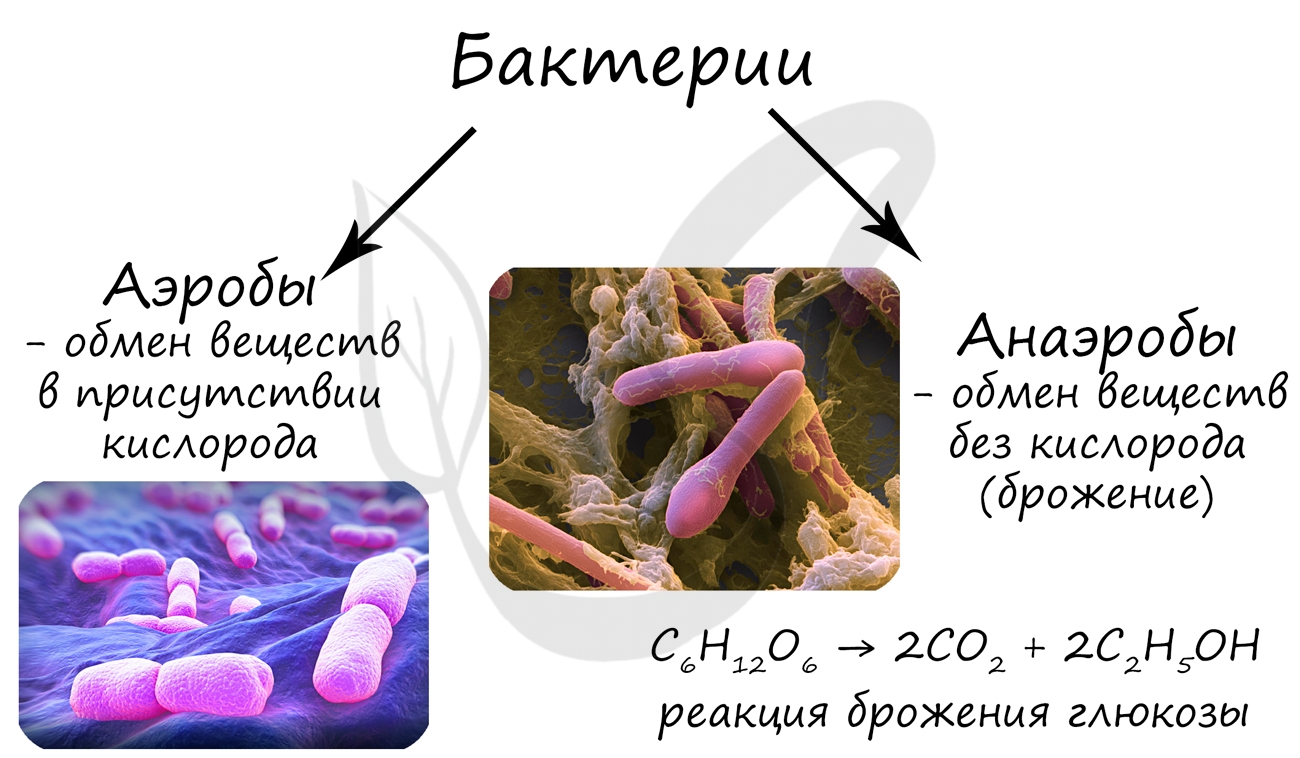

Бактерии получают энергию за счет окисления веществ. Существуют аэробные бактерии, живущие в воздушной среде, и анаэробные бактерии, которые могут жить только в условиях отсутствия кислорода.

К аэробным бактериям относят многочисленных редуцентов, которые разлагают органические вещества мертвых растений и животных. Анаэробные бактерии составляют микрофлору нашего кишечника — бескислородную среду обитания.

Получают энергию бактерии путем хемо- или фотосинтеза. Среди хемосинтезирующих бактерий можно встретить нитрифицирующие бактерии, железобактерии, серобактерии.

Важно заметить, что клубеньковые бактерии (азотфиксирующие) не осуществляют хемосинтез: клубеньковые бактерии относятся к гетеротрофам.

Среди фотосинтезирующих бактерий особое место принадлежит цианобактериями (сине-зеленым водорослям). Благодаря им сотни миллионов лет назад возник кислород, а с ним и озоновый слой: появилась жизнь на поверхность земли и аэробный тип дыхания (поглощение кислорода), которым мы сейчас с вами пользуемся 🙂

Что касается бактерий гетеротрофов, то их способ питания основан на разложении останков животных и растений — сапротрофы (редуценты), либо же они питаются органами и тканями животных и растений — паразиты.

Биотехнология

Бактерии широко применяются в направлении биотехнологии — генной инженерии. Их используют для получения различных химических веществ (белков).

В ДНК бактерии вставляют нужный ген (к примеру, ген, кодирующий белковый гормон — инсулин), бактерия принимает новый участок гена за свой собственный, в результате чего начинает синтезировать белок с данного участка. На рибосомах подобных бактерий синтезируется инсулин, который человек собирает, обрабатывает и использует как лекарство.

Бактерии используются для получения антибиотиков (тетрациклина, стрептомицина, грамицидина), широко применяемых в медицине. Бактерии также применяют в пищевой промышленности, где их используют для получения молочнокислых продуктов, алкогольных напитков.

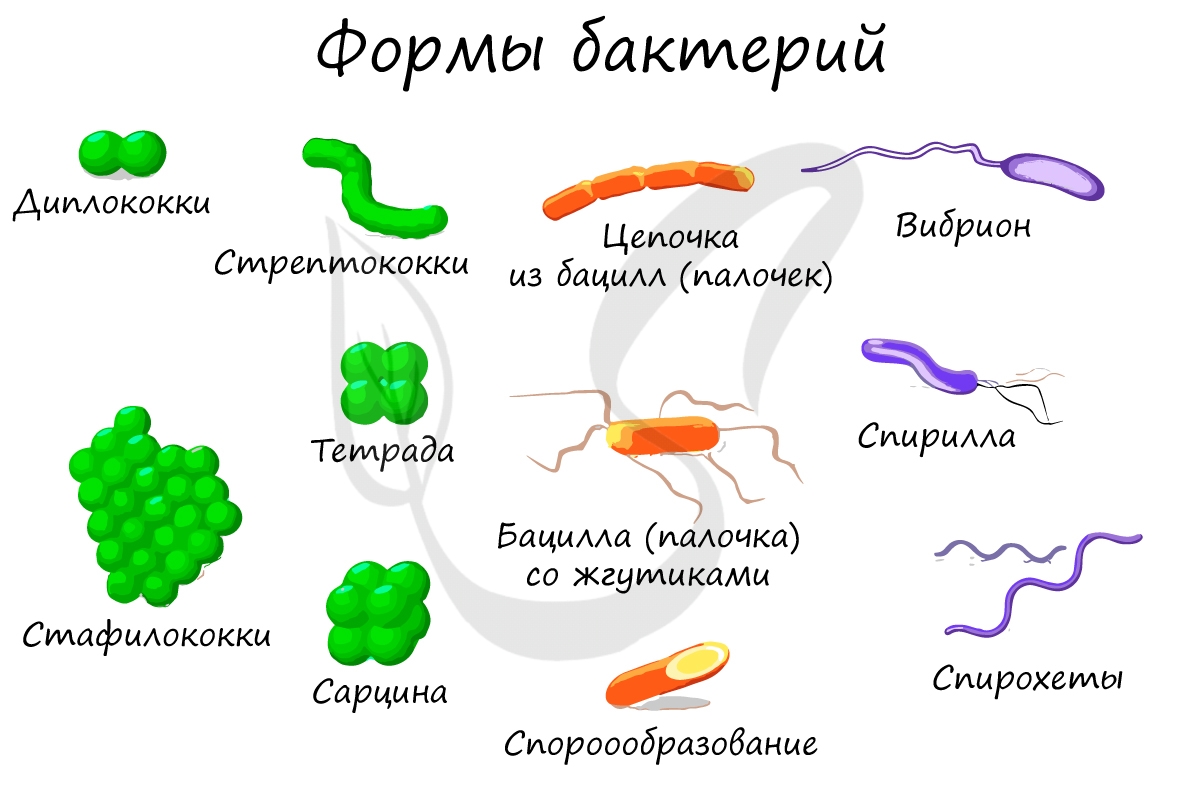

Классификация бактерий по форме

При микроскопии становятся заметны явные отличия форм бактерий.

По форме бактериальные клетки подразделяются на:

- Стафилококки — их скопления похожи на виноградные грозди

- Диплококки — округлой формы, расположенные попарно

- Стрептококки — объединяются в цепочки, напоминающие нити жемчуга

- Палочки

- Вибрионы — изогнутые в виде запятой

- Спириллы — спирально извитые палочки

- Спирохеты — сильно извитые (до 10-15 витков) палочки

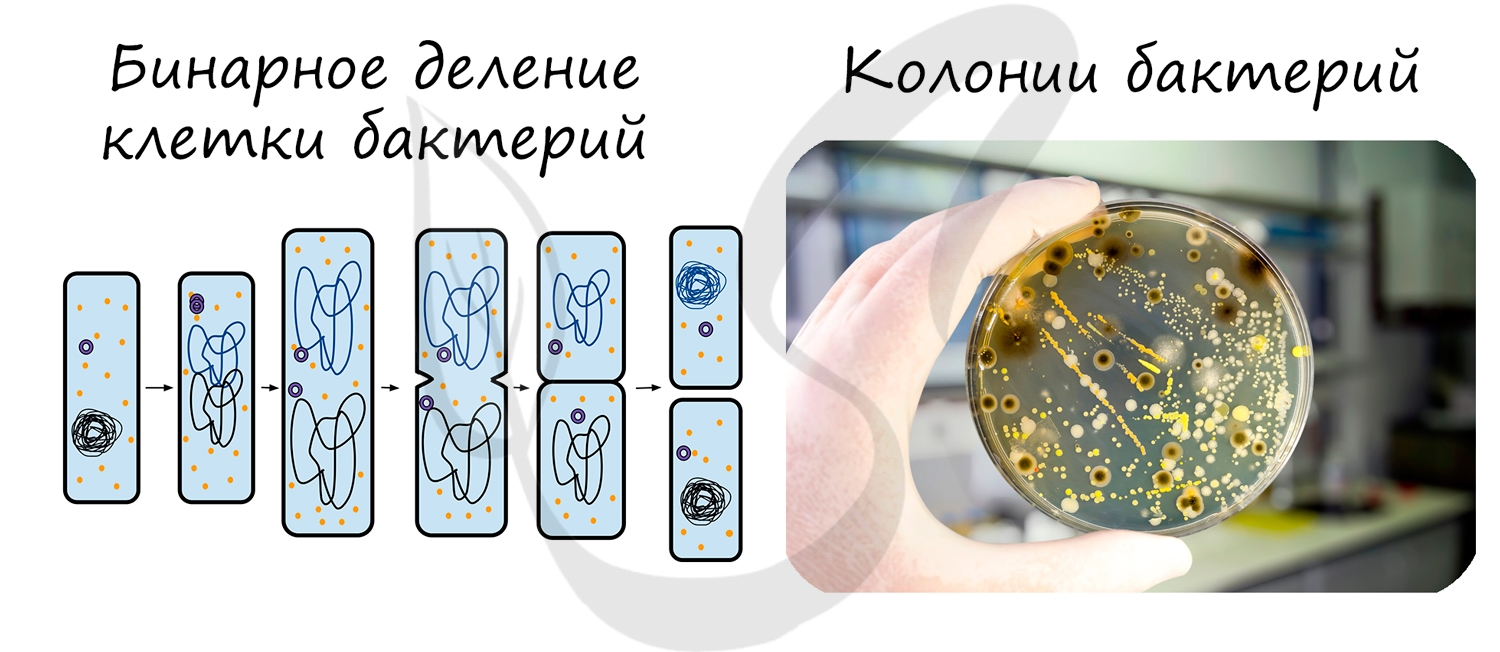

Размножение бактерий

Бактерии, как прокариоты (доядерные организмы), не могут делиться митозом, так как основное условие митоза — наличие ядра. Бактерии делятся бинарным делением клетки.

В ходе бинарного деления бактерия делится на две дочерние клетки, являющиеся генетическими копиями материнской. Деление в среднем происходит раз в 20 минут, популяция бактерий растет в геометрической прогрессии.

При размножении в лабораторных условиях бактерии образуют колонии. Колонии — видимые невооруженным глазом скопления клеток, образуемые в процессе роста и размножения микроорганизмов на питательном субстрате. Колонии выращиваются в чашках Петри.

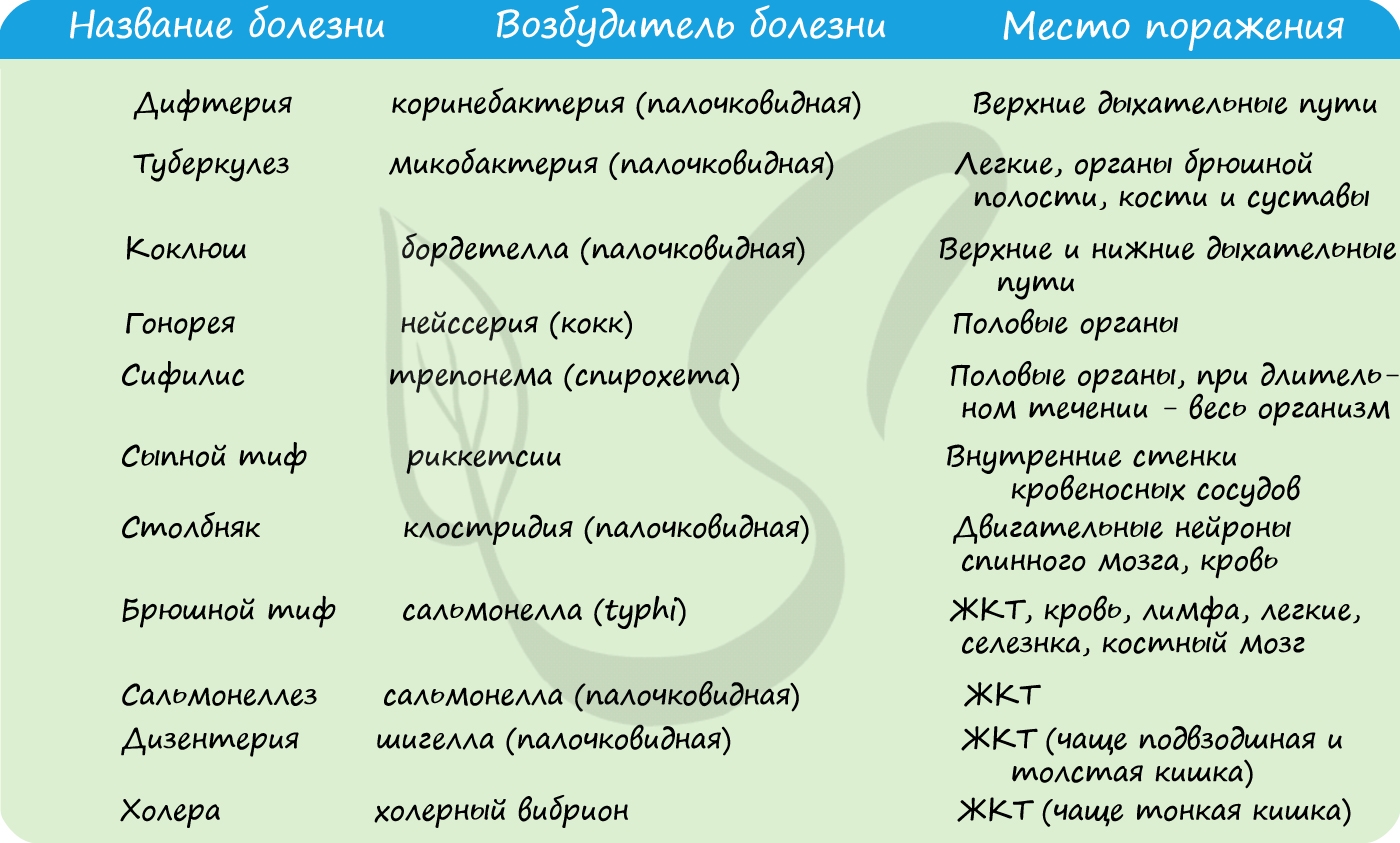

Бактериальные инфекции

Многие патогенные бактерии приводят к развитию тяжелых заболеваний у человека. На настоящий момент при бактериальных инфекциях применяются антибиотики, дающие хороший эффект.

От некоторых болезней: дифтерия, коклюш и т.д. разработаны вакцины, дающие стойкий пожизненный иммунитет. После вакцинации образуются антитела к возбудителю, вследствие чего организм становится защищен от подобных инфекций: при встрече с возбудителем человек не заболевает, или переносит болезнь в легкой форме.

К бактериальным инфекциям относятся: чума, дифтерия, туберкулез, коклюш, гонорея, сифилис, тиф, столбняк, брюшной тиф, сальмонеллез, дизентерия, холера. Ниже вы можете видеть возбудителей данных заболеваний и место их локализации в организме.

Для борьбы с бактериями, вирусами и грибами в медицинских учреждениях (уже часто и в домашних условиях) используется кварцевание. Кварцевание — процесс обеззараживания помещения, суть которого в лампе, испускающей ультрафиолетовое излучение, губительное для микроорганизмов.

При проведении медицинских процедур локального кварцевания (облучения УФ отдельных участков) тела следует надевать защитные очки для избежания ожога сетчатки глаза. При кварцевании помещений следует покинуть их по той же причине.

© Беллевич Юрий Сергеевич 2018-2021

Данная статья написана Беллевичем Юрием Сергеевичем и является его интеллектуальной собственностью. Копирование, распространение (в том числе путем копирования на другие сайты и ресурсы в Интернете) или любое иное использование информации и объектов без предварительного согласия правообладателя преследуется по закону. Для получения материалов статьи и разрешения их использования, обратитесь, пожалуйста, к Беллевичу Юрию.

Источник

Британские ученые выявили у бактерий чувство обоняния

Представители одной из простейших форм жизни на Земле — бактерии — обладают чувством обоняния, которое помогает им ориентироваться в окружающей среде. Такой поразительный факт, как сообщила в понедельник «Би-Би-Си», сумели установить британские ученые.

Исследователи из Университета Ньюкасла доказали, что обнаруживаемые преимущественно в почвенном слое бактерии, в частности, способны «почуять» и среагировать на присутствие в воздухе аммиака.

Ранее считалось, что обоняние присуще лишь более сложным организмам, известным как эукариоты. Этим термином называются организмы, клетки которых содержат ядро. К эукариотам относятся растения, животные и люди. Бактерии относятся к прокариотам — одноклеточным организмам, не имеющим ядра.

Таким образом, у прокариотов-бактерий развиты четыре из пяти чувств, которые присутствуют у человека, отмечает «Би-Би-Си». Ранее ученые доказали, что бактерии могут реагировать на свет (качество, аналогичное зрению), могут изменять свои гены, соприкасаясь с поверхностью определенного типа (осязание), реагировать на химическое вещество, с которым они соприкасаются непосредственно (вкус). Теперь выяснилось, что бактерии реагируют также на вещества, которые находятся поблизости от них, но с которыми они не вступают в непосредственный контакт, что аналогично чувству обоняния. Таким образом, единственное человеческое чувство, недоступное бактериям — это слух.

Теперь ученые установили, что бактерии могут использовать свои ощущения для выявления химических веществ, свидетельствующих о присутствии поблизости других бактерий или конкурентов в борьбе за источники пищи.

Исследователи поместили несколько культур бактерий в специальные цилиндры, находившиеся поблизости друг от друга. Она из групп бактерий находилась в питательном растворе, который позволял им быстро размножаться, в результате чего выделялся аммиак. Другие колонии бактерий находились в химической среде, которая под действием аммиака способствовала образованию биопленки — организованного сообщества микроорганизмов, которое образуется в месте соприкосновения твердых тел с жидкостями и газами. В ходе опытов ученые заметили, что биопленки образовывались более активно в цилиндрах, которые находились ближе к источнику аммиака. Таким образом, было установлено, что бактерии могут почуять присутствие газа в воздухе.

Как отмечает «Би-Би-Си», открытие обоняния у бактерий может дать важные практические результаты. Бактериальные биопленки являются причиной образования незаживающих ран, а также инфекций, распространяющихся внутри больничных помещений. Понимание процесса образования биопленок может помочь ученым разработать новые методы борьбы с подобными инфекциями, сообщает ИТАР-ТАСС.

Источник

Поговорить с микробом

Ученые доказали, что микроорганизмы обладают коллективным разумом и сознанием

Бактериальные инфекции — самые массовые убийцы в прошлом и самая большая угроза настоящего. Ежегодно на борьбу со смертоносными микроорганизмами тратятся миллиарды долларов, но война между человечеством и микробами кажется уже бесконечной. Ученые придумывают новые антибиотики, бактерии эволюционируют, вырабатывая все более и более опасные штаммы. Но теперь ученые вдруг обнаружили, что они воюют не против единичных микроорганизмов, а против всего микромира, обладающего коллективным разумом и социальным сознанием.

Убей ближнего

Все началось с того, что микробиолог Эшел Бен-Якоб из Университета Тель-Авива начал изучать полезные свойства бактерии Paenibacillus dendritiformis — казалось бы, самого обычного анаэробного микроорганизма, обитающего на корнях растений. В ходе исследований выяснилось, что многие представители этой спорообразующей палочковидной бактерии производят ядовитые антимикробиальные вещества, посредством которых они могут уничтожать всех своих конкурентов по биологической нише. И тогда ученый решил стравить две колонии бактерий Paenibacillus друг с другом и посмотреть, что из этого получится. В одной чашке Петри он вырастил две колонии бактерий, а затем резко сократил им рацион питательных веществ, дав таким образом сигнал к началу битвы. Но войны не получилось — обе колонии бактерий к изумлению ученого ринулись уничтожать свои собственные клетки, которые оказались в приграничной зоне. Но стоило разделить врагов непроницаемой мембраной, как самоуничтожение тут же прекратилось.

— Очевидно, что этот опыт доказывает, что у бактерий есть примитивный коллективный разум,— объяснил «Огоньку» сам автор эксперимента профессор Бен-Якоб.— Этот разум позволяет им выживать в случае, если клеткам грозит голод, шок от высокой температуры или внешний враг. В таких случаях колонии бактерий мобилизуются и начинают либо убивать врагов, либо уничтожать себя самих, чтобы ценой сокращения «лишних ртов» сократить всю популяцию. До недавнего времени бактерии было принято считать изолированными одноклеточными организмами без выраженного социального поведения, но теперь стало понятно, что все гораздо сложнее. Можно предположить, что в роли самостоятельного организма выступает вся колония микробов, способная собирать информацию из окружающей среды, хранить «коллективную память» и передавать друг другу информацию при помощи особого химического языка. По сути, структура колонии микробов напоминает примитивную демократию, где каждое одноклеточное обладает своим «голосом», который при достижении необходимого большинства «голосов» всех остальных участников колонии становится коллективным решением большинства.

В итоге доклад о разумности колоний микроорганизмов, подготовленный профессором Бен-Якобом вместе с биологами Принстонского университета, произвел на апрельской сессии Американской ассоциации содействия развитию науки эффект разорвавшейся бомбы. Еще бы! Ведь если микробы могут общаться друг с другом и принимать взвешенные решения, то почему бы и человеку не поговорить с микроорганизмами в собственном организме?! Если это удастся, тогда наконец закончится бесперспективная гонка вооружений между фармацевтами и патогенными микроорганизмами.

Демократия микромира

Собственно, ученые уже давно говорят о необходимости коренного пересмотра наших представлений о микромире. Еще в середине 50-х годов прошлого века советский ученый Николай Ерусалимский первым предложил гипотезу о том, что «коллектив одноклеточных» является единым организмом. Но тогда его исследование не привлекло никакого внимания — в те годы правительство больше интересовалось бомбами и ракетами, а всякие там микробиологи были преданы анафеме как продажные наймиты империализма. Потом, уже в конце 1980-х, американские ученые Шапиро и Дворкин начали изучать поведение бактерий, образующих колонии, но и им не удалось поколебать устоявшихся представлений. С тех пор ученые установили, что одноклеточные организмы не просто умеют общаться, но даже знают несколько языков, вернее, методов коммуникации.

— Первый способ — сугубо механический, когда одна клетка с другой общается непосредственно в процессе соприкосновения,— говорит профессор Галина Эль-Регистан, главный научный сотрудник Института микробиологии имени С. Н. Виноградского РАН.— За счет специальных молекул одна бактерия может прилипнуть к другой и дать ей сигнал: «Делай, как я!» Второй способ — физический, изучен меньше остальных. Однако есть гипотеза, что бактерии хорошо ощущают электромагнитные и низкочастотные поля. Ученые доказали, что многие виды микробов могут излучать ультрафиолет, который воспринимается другими организмами, и соответственно влиять на их поведение. А вот третий способ коммуникации — общение одноклеточных с помощью химических реакций — сейчас активно изучают микробиологи всего мира и даже составляют своего рода словари, где расписано, какие именно сообщения отправляют друг другу бактерии, синтезируя те или иные низкомолекулярные соединения.

— Что же именно могут сообщать друг другу бактерии?

— Информацию об изменении температуры или химического состава питательных веществ, да что угодно. Главное, что автор этого сообщения испытал стресс и решил предупредить об этом всех своих собратьев, чтобы они могли подготовиться к изменению окружающей среды. Или, например, с разных концов колонии сначала одна клеточка, затем другая начинает подавать голос: «Становится тесновато! Нас очень много! Пора проголосовать за контроль рождаемости!» Постепенно таких недовольных становится все больше, образуется кворум для принятия нового решения, и клетки прекращают делиться, а то и вовсе убивают чересчур расплодившихся. Другие же добровольно переходят в состояние покоя, или, как еще говорят, глубокого анабиоза. Анабиоз подразумевает прекращение жизни, и все же это не смерть — в состоянии покоя клетка может находиться бесконечно долго и фактически в любых условиях. В нашем институте микробиологи «будят», возвращают к жизни бактерии, которые провели миллионы лет в вечной мерзлоте. Выходят из глубокого сна бактерии тоже коллективно — кучка клеток в анабиозе называется колониеобразующей единицей (КОЕ). Одна клетка очнется и сигналит другим — «условия изменились, можно просыпаться». Затем начинается исследование новой среды, звучит уже известный призыв: «Внимание! Подготовиться к ускоренной адаптации!» И дальше весь цикл жизнедеятельности этого вида микроорганизмов повторяется по кругу. Вероятно, так было и при самом зарождении жизни на Земле — сначала микроорганизмы обжили пространство, а затем появились многоклеточные, высокоразвитые существа.

Кто кем управляет?

Чаще всего человек рассуждает о вредоносности бактерий. Действительно, патогенные микроорганизмы могут привести к гибели своего «большого хозяина», если начнут размножаться в легких, сердце, мозге. Но не все бактерии опасны. Есть среди них условно опасные и даже очень полезные, без которых жизнь чудесно сложного человеческого организма была бы невозможна.

— За все нужно платить,— считает профессор Эль-Регистан,— человек при всей своей высокоразвитости гораздо менее адаптивен, чем простейшие. Каждая клеточка у нас узкоспециализированная, и это дает множество преимуществ. Но без помощи микроорганизмов мы смертники. Именно они и обеспечивают высокоразвитым существам способность адаптироваться. Есть такая очень редкая патология — человек или животное рождается стерильным, чистым от всех бактерий и микробов. И может жить только в стерильном боксе. Потому что нет никакого шанса сформировать ответ иммунитета на те микроорганизмы, которые встретят его в мире. Более того, микроорганизмы в нашем теле вырабатывают вещества, которые человек сам синтезировать или получить с пищей не может.

Роль бактерий в жизни человеческого организма, по мнению ученых, так велика, что профессор Джереми Николсон из Имперского колледжа в Лондоне предложил ввести новое понятие — рассматривать комплексно не человека, а сверхорганизм, гибрид человеческих и нечеловеческих клеток. Причем человеческий геном в этом конгломерате вовсе не преобладает.

— В теле человека несколько триллионов клеток и более 100 триллионов различных видов бактерий,— говорит профессор Николсон,— это биологическое сожительство выгодно обеим сторонам. Однако все аспекты такого взаимодействия до сих пор изучены плохо. Если мы хотим развивать новейшие методы борьбы с сердечными заболеваниями, раком, неврологическими болезнями, необходимо использовать новое понятие человеческого суперорганизма и углубленное изучение влияния наших внутренних сожителей на метаболизм.

И в этом плане расшифровка человеческого генома, которая наделала столько шума,— лишь малая часть того, что нужно сделать для понимания наших внутренних процессов. Ведь по количеству ДНК в наших телах лидируют именно бактерии, а не человеческие клетки.

Диалога не будет?

Так можем ли мы управлять бактериями, а не сражаться с ними, только лишь усиливая потенциал противника? Российские микробиологи из Института микробиологии имени С. Н. Виноградского РАН, израильские, американские — во многих странах крупные научные центры, изучающие поведение бактерий, пытаются решить этот вопрос.

Так, группа американских ученых под руководством Верна Шрамма решила сформировать такое стратегическое оружие, которое не убивало бы все бактерии, а снижало их инфекционную агрессию. Для этого, по мнению исследователей, достаточно нарушить у бактерий «ощущение кворума», то есть воспрепятствовать принятию решения большинством проголосовавших химически собратьев. Группа Шрамма работает над созданием препаратов, препятствующих коммуникациям бактерий.

Так, одним из средств коммуникаций у холерного вибриона и кишечной палочки выступает фермент MTAN. Ученым удалось синтезировать три соединения, блокирующие общение микроорганизмов между собой. Для испытания эффективности этого вещества ученые вырастили 26 поколений бактерий и подвергли их воздействию новых препаратов. И у всех поколений чувствительность к препарату сохранялась на исходном уровне — адаптироваться бактериям так и не удалось.

Другой вопрос — может ли человечество наладить полноценный диалог с микромиром?

Галина Эль-Регистан на тот же вопрос только улыбнулась:

— А что такое разум? Кто может дать исчерпывающий ответ на этот вопрос? Коллективное сознание настолько иное, что оно даже не поддается нашему представлению об устройстве разума.

В теле человека несколько триллионов клеток и более 100 триллионов различных видов бактерий

Источник