- Любовь к ампутации: что такое BIID и почему страдающих этим редким расстройством маргинализируют

- Интерес социальных наук к теме принятия/непринятия инвалидности постоянно растет. Однако смежная проблема традиционно остается без внимания: часть людей добровольно желает лишиться некоторых частей своего тела — и не в связи с психическим расстройством, а из-за врожденной ошибки так называемой телесной карты, что вызывает негативную реакцию окружающих.

- Третий герой расследования — женщина, которая смогла добиться удаления ноги в небольшом российском городе, предварительно самостоятельно повредив конечность.

- Некий Гастон Ф., 30 лет, рисовальщик узоров для вышивки, отгрыз себе палец после того, как «взглянул на солнце и получил от его лучей повелительное приказание». Батай сравнивает этого человека с Ван Гогом, неоднократно изображавшим на картинах до и сразу после своего самокалечения образ небесного светила и его Ersatz — подсолнух.

- В 1993 году дочь знаменитого режиссера, Дженнифер Линч, выпускает фильм «Елена в ящике», где герой-хирург намеренно лишает беспомощную девушку рук.

- Боязнь ампутации из-за ее «вербализации» воплощается, к примеру, в распространенном суеверии, согласно которому нельзя показывать ранение на себе.

- Также в неприятии публичного обсуждения BIID можно увидеть подспудное стремление государства сохранить совокупность частей своего «тела» через воспроизводство образов цельности, слаженности и здоровья, формирующих модель «идеального гражданина».

- Пограничное расстройство личности

- Симптомы пограничного расстройства личности

- А теперь с поверхности мы пойдем в глубину, чтобы понять суть их страдания

- Откуда берется нестабильность, переход из противоположности в противоположность, из черного в белое?

- Что говорит нам феноменологический подход и экзистенциальный анализ? Что приводит человека к утрате себя?

- Как же мы можем помочь пограничному человеку в терапии?

Любовь к ампутации: что такое BIID и почему страдающих этим редким расстройством маргинализируют

От расстройства BIID, которое вызывает у людей желание отрезать себе конечность, страдает не так много людей, но они есть. Однако способы лечения неизвестны, и зачастую пациенты решаются на рискованную для себя и врачей ампутацию. Эту проблему десятилетиями игнорируют государство и медицина, хотя в мировой культуре можно найти примеры добровольных ампутантов. В российском списке заболеваний такое отклонение отсутствует, зато за попытку умышленно покалечить здорового человека врачу грозит до семи лет тюрьмы, а в соцсетях больных BIID называют психами и всячески клеймят. Почему жертвы этого расстройства так маргинализируются? Сергей Зотов ищет ответы в русле историко-антропологического и постколониального подходов.

18+

Редакция журнала «НОЖ» утверждает, что настоящая статья не пропагандирует ампутацию, а имеет исключительно художественную и культурную ценность, предназначена для использования в научных или медицинских целях либо в образовательной деятельности.

Мишель Фуко и его последователи, занимавшиеся анализом культуры, показали, что знания и политические практики, связанные с контролем тела, взаимообусловлены. Вслед за этим в постколониальном и феминистском дискурсе впервые в истории европейской мысли был сформулирован острый вопрос: может ли угнетенный говорить? Так появились ругательные в современном цивилизованном обществе понятия «эйджизм», «лукизм» и другие. Непоследнее место в этом ряду занимает «эйблизм», о котором и пойдет речь.

Интерес социальных наук к теме принятия/непринятия инвалидности постоянно растет. Однако смежная проблема традиционно остается без внимания: часть людей добровольно желает лишиться некоторых частей своего тела — и не в связи с психическим расстройством, а из-за врожденной ошибки так называемой телесной карты, что вызывает негативную реакцию окружающих.

Это отклонение называется «синдром нарушения целостности восприятия собственного тела» (body integrity identity disorder, сокращенно BIID) . По словам нидерландского нейробиолога и популяризатора науки Дика Свааба, такие люди «с детства испытывают чувство, что некая часть их тела им не принадлежит, и любой ценой хотят от нее избавиться». Будучи психически и физически абсолютно здоровым, человек с BIID уже с малых лет «хирургически» точно идентифицирует одну из своих конечностей как чужеродную: он может даже начертить линию, по которой хотел бы ампутировать себе руку или ногу. (Эта особенность роднит синдром с транссексуальностью.)

Психотерапия и медикаменты не помогают. Единственный способ «лечения» — ампутация, но и после нее не все пациенты чувствуют стопроцентное облегчение. Синдром до сих пор плохо изучен, это отклонение не принято публично обсуждать, а больные вынуждены всю жизнь искать хирургов, готовых преступить закон и лишить их здоровой части тела.

Впервые BIID как отклонение, не связанное с сумасшествием, определил Майкл Ферст, профессор клинической психиатрии из Колумбийского университета. Широкая общественность узнала о проблеме после публикации книги «Мы — это наш мозг» Дика Свааба, посвятившего ей отдельную главу, а на телеканалах вышло несколько сюжетов, посвященных больным.

Герой одного из них пытался самостоятельно ампутировать ногу, которую всю жизнь ощущал будто бы лишней, «пятой конечностью»: он делал инъекции медицинского спирта и даже бросался под поезд. Позднее его обманул человек, назвавшийся хирургом и выманивший у несчастного 20 000 фунтов за подпольную операцию. В итоге мужчина стал притворяться инвалидом, подвязывая ногу эластичным бинтом.

В другом ролике женщина рассказывает, как всю жизнь чувствовала, что глаза принадлежат не ее телу, — и ослепила себя под наблюдением психолога дренажным очистителем.

Персонаж сериала «Части тела» пытается заставить хирурга ампутировать ему ногу, однако тот отказывается. Тогда он сам замораживает ненавистную конечность сухим льдом и отрубает гильотиной. Эта история в деталях скопирована с реального случая, описанного в фильме Мелоди Гилберт «Целиком». В нем группа ампутантов рассказывает, как они сумели лишить себя здоровой конечности, а другие больные BIID — как планируют сделать то же самое.

В России, в отличие от Запада, голос таких людей едва слышен. О проблемах с ментальной картой тела чаще упоминают на «Дваче», форумах или в личных блогах, чем в СМИ. В единственном профессиональном расследовании на эту тему, проведенном Сашей Сулим в 2017 году, рассказывается о двух мужчинах, желающих избавиться от конечностей и испытывающих сексуальное наслаждение от мысли, что у них нет ноги. Один из героев не решается ни на откровенный разговор с родными, ни на ампутацию — ведь тогда придется поставить под удар работу, благополучие семьи и кардинально изменить образ жизни.

Третий герой расследования — женщина, которая смогла добиться удаления ноги в небольшом российском городе, предварительно самостоятельно повредив конечность.

Вероятно, общество не уделяет проблеме должного внимания не в последнюю очередь из-за того, что культурных образов, отсылающих к этому заболеванию, не очень много. Возможно, одно из древнейших упоминаний о нем — реплика об инородности собственных частей тела в речи Диотимы в диалоге Платона «Пир»:

«Некоторые утверждают… что любить — значит искать свою половину. А я утверждаю, что ни половина, ни целое не вызовет любви, если не представляет собой, друг мой, какого-то блага. Люди хотят, чтобы им отрезали руки и ноги, если эти части собственного их тела покажутся им негодными [выделено автором. — Прим. ред.]. Ведь ценят люди вовсе не свое (если, конечно, не называть всё хорошее своим и родственным себе, а всё дурное — чужим), нет, любят они только хорошее».

Приведенное сравнение Платон, несомненно, использует в риторических целях, усиливая впечатление от высказывания Диотимы, включенного в общую драматическую структуру диалога. Однако не исключено, что оно могло отсылать к исторической реалии, а именно — к случаям BIID, зафиксированным уже в те времена. Первое же документальное свидетельство такого рода датируется 1785 годом: тогда один англичанин заставил сопротивляющегося хирурга под дулом пистолета удалить ему здоровую ногу — правда, сделал он это якобы ради любви к девушке-ампутантке.

В современной массовой культуре BIID может ассоциироваться с историей болезни Ван Гога, отрезавшего себе мочку уха. Но есть ли между ними связь? Случай знаменитого художника и другие похожие истории рассматривает Жорж Батай в статье «Жертвенное самокалечение и отрезанное ухо Винсента Ван Гога» в свете своей знаменитой теории о смысле одного архаичного ритуала.

Некий Гастон Ф., 30 лет, рисовальщик узоров для вышивки, отгрыз себе палец после того, как «взглянул на солнце и получил от его лучей повелительное приказание». Батай сравнивает этого человека с Ван Гогом, неоднократно изображавшим на картинах до и сразу после своего самокалечения образ небесного светила и его Ersatz — подсолнух.

Философ приходит к выводу, что в архаических культурах «разрыв персональной гомогенности, вышвыривание вовне себя некой части самого себя… представляются… неразрывно связанными с искуплением, трауром или разгулом, что открыто сопровождают обряды вступления во взрослое общество». В иносказательном смысле такой человек выступает одновременно в роли жертвователя и жертвы, он «свободен отдать самого себя… то есть свободен одним махом вышвырнуть себя за свои пределы».

Хотя акты спонтанного самокалечения напоминают тягу больных BIID к ампутации конечностей, типологически это два абсолютно разных расстройства. Если участники историй, подобных случаю Ван Гога, описываются как психически нестабильные, душевнобольные и пребывающие в состоянии аффекта (иногда они забывали, как всё происходило) — то люди с BIID, как правило, боятся ампутации и всегда решаются на нее в сознании, а потребность в этом ощущают еще в раннем детстве. Ученые также подчеркивают, что интерпретировать подобное стремление в свете психоаналитических теорий Фрейда или Лакана нет никаких оснований.

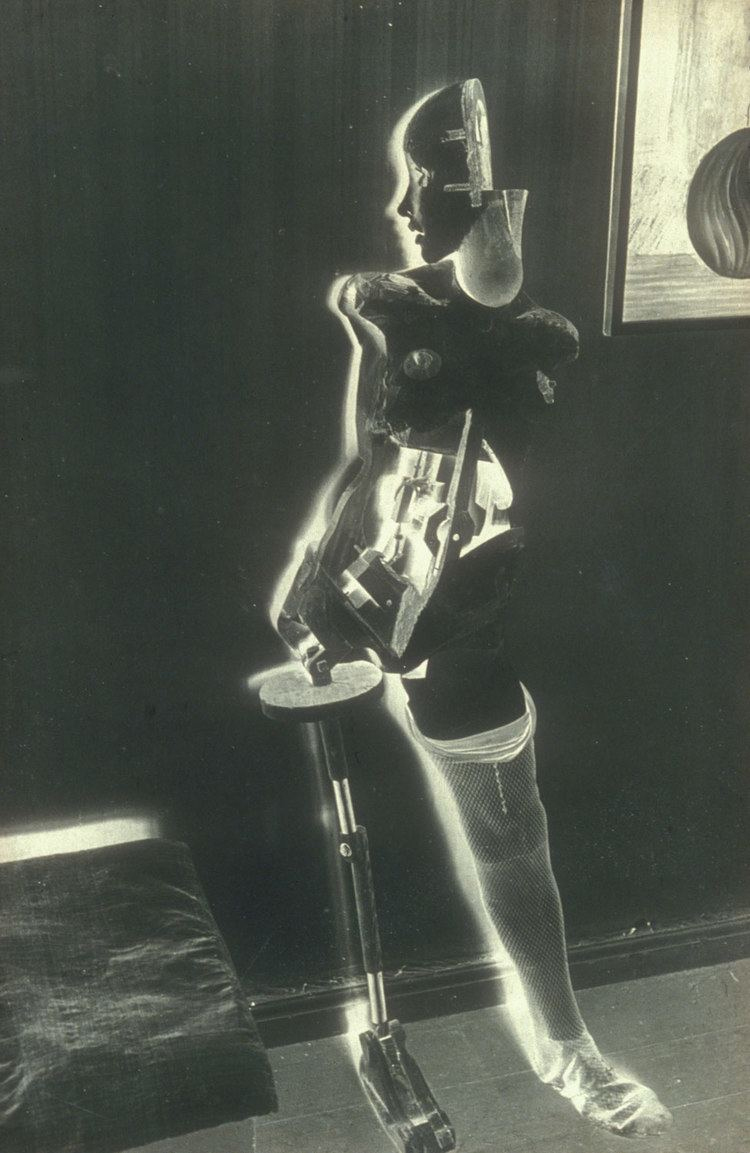

Аутоапотемнофилия — эротическое желание отсечения собственных конечностей — может быть сексуальным отклонением при BIID, но возникает далеко не у всех больных. Не менее монструозным термином аллоапотемнофилия ученые обозначают влечение людей без инвалидности к ампутантам. Практикующие эти фетиши различают три состояния: ампути (те, кто отважились на удаление части тела), девоти (желают заняться сексом с человеком с ограниченными возможностями) и ваннабе, или претендеры. Последние хотят ощущать, что лишились конечности, но не решаются на столь смелый шаг, а потому привязывают к телу здоровую ногу или руку так, чтобы она казалась отрезанной.

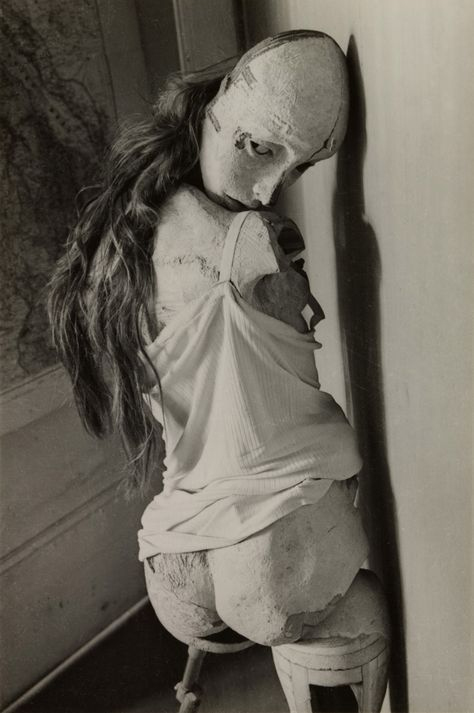

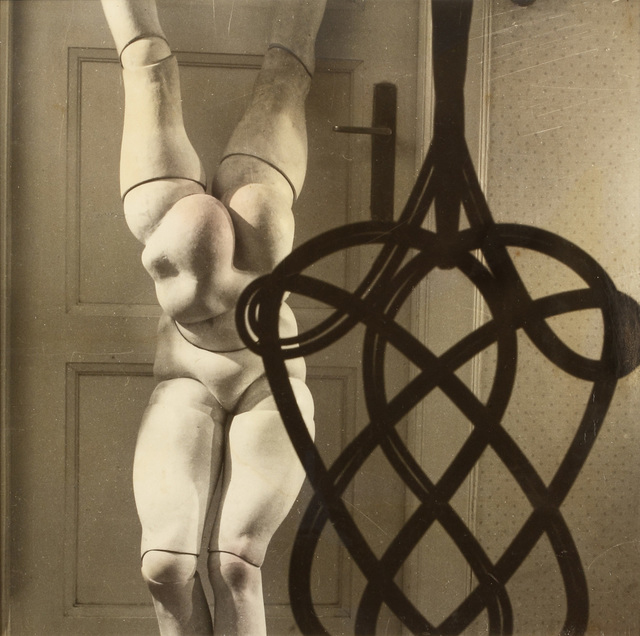

Упомянутые явления нашли отражение в массовой культуре. В 1974 году вышел короткометражный фильм Дэвида Линча «Ампутантка», в котором повторяется одна и та же сцена: безногая женщина пишет письмо, где сообщает о своих не самых ярких любовных переживаниях. Героиня не обращает никакого внимания на медсестру, делающую ей процедуру на недавно ампутированных конечностях (кровь из них попадает на бумагу — но женщина словно не замечает этого).

В 1993 году дочь знаменитого режиссера, Дженнифер Линч, выпускает фильм «Елена в ящике», где герой-хирург намеренно лишает беспомощную девушку рук.

В общественном сознании «синдром Ван Гога» и BIID смешиваются, отчего формируется негативное отношение к людям с такими «придуманными», «несуществующими» недугами и «блажью в голове». В массовой культуре постсоветского пространства это отклонение чаще всего трактуется как курьез. А эпизодическое внимание прессы становится для больных скорее неприятным напоминанием об их неполноценности, чем реальной помощью, зачастую провоцируя волны ненависти на почве ксенофобии. Стандартная реакция русскоязычного сегмента интернета на видео о BIID в ютубе или «ВКонтакте» — оскорбление: «Пускай на войну ****** [уходят], если им так по кайфу ******* [калечить] себя», «У него уже в детстве крыша съехала», «Вот уж действительно „горе от ума“», «Ну как, как, **** [чёрт], быть толерантным в обществе, где есть даже ТАКИЕ ******** [дятлы]?!»

Кажется, одна из причин подобной реакции — отсутствие больных BIID в позитивных образных рядах массовой культуры: им там просто неоткуда взяться, пока этой проблемой не занимаются всерьез ученые и социальные инстанции. В западных странах уже давно действуют масштабные программы, направленные на интеграцию в общество людей с ограниченными умственными возможностями или особенностями психики, в том числе лиц, страдающих синдромом Дауна или Аспергера. Однако обсуждение проблем тех, кто желает отсечь часть своего тела, до сих пор в значительной степени табуировано.

На это есть несколько причин. В первую очередь — архаичная логика симпатической магии, до сих пор работающая в общественном сознании. Ее механизм «тождества через смежность» один из основоположников культурной антропологии Джеймс Фрезер описал так: «Благодаря тайной симпатии вещи воздействуют друг на друга на расстоянии». Человек не хочет «переносить на себя» возможное желание отъять часть тела, проговаривая его во время обсуждения.

Боязнь ампутации из-за ее «вербализации» воплощается, к примеру, в распространенном суеверии, согласно которому нельзя показывать ранение на себе.

Говорящие о BIID люди, таким образом, испытывают культурно обусловленный страх, что сами «подхватят» эту болезнь, как если бы она была заразной. По схожим причинам в некоторых странах запрещают демонстрацию передач о гомо- или транссексуалах. Даже в научном дискурсе долгое время не обсуждалась проблематика смерти, сумасшествия, заключения и т. д.

Если личная, обусловленная архаичными культурными паттернами фобия может стать причиной табу на упоминание BIID среди обывателей, то тот же страх на уровне государства блокирует обсуждение проблемы в сообществе ученых и правозащитников. Важно, что весь этот дискурс связан с незаконным желанием отрезать часть собственного тела самостоятельно или с помощью врача. Во многих странах предусмотрена уголовная ответственность, которую хирург понесет после совершения такой операции, да и не каждый больной решится рассказать о своем отклонении специалисту.

Также в неприятии публичного обсуждения BIID можно увидеть подспудное стремление государства сохранить совокупность частей своего «тела» через воспроизводство образов цельности, слаженности и здоровья, формирующих модель «идеального гражданина».

Так табуируются любые теории и практики отъединения, будь то сепаратизм или проблемы людей, страдающих BIID. В США, где христианская этика во многом влияет на общественную жизнь, синдром может восприниматься негативно из-за того, что больной, добровольно ампутируя себе конечность, нарушает целостность Церкви, аллегорически представляемой как Тело Христово.

Исследовалось и обратное явление. Брайан Аксель в своей работе «Диаспоральное воображаемое» показывает, как демонстрация в интернете практик расчленения и отъединения частей тела у индийских сикхов становится аллегорией раздробленного Халистана, их родины. Это воинственный выпад врагов, которые с помощью медиации и метафор бьют по больному месту национального самосознания, напоминая, что у сикхов нет собственного государства.

В постсоветской и даже западной массовой культуре образы больного BIID и «нормального гражданина», включенного в «тело государства», всегда противопоставлены. Официально провозглашаемые идеи единства, поглощения и накопления, с одной стороны, и ценности, декларируемые «чудаками с „лишними“ конечностями», с другой, оказываются несовместимы. И до включения потребностей таких людей в общую этическую норму или хотя бы в медицинское законодательство еще далеко.

Источник

Пограничное расстройство личности

Симптомы пограничного расстройства личности

Если посмотреть на симптомы пограничного расстройства, то первый и основной симптом— это постоянные отчаянные попытки избежать отвержения, как реального, так и воображаемого. Одиночество для них невыносимо. Точнее — не одиночество, а оставленность. Они могут быть наедине с собой, но не переносят, когда их кто-то оставляет.

Второй симптом вырастает из первого — очень высокая интенсивность и нестабильность личных отношений. Человек с ПРЛ то идеализирует, то обесценивает своего партнера, и это может происходить чуть ли не одновременно.

Третий симптом — эти люди не знают, кто они. Их представление о себе нестабильно. Отсутствует понимание того, что с ними происходит и что для них на самом деле важно. Сегодня может быть одно, а завтра другое. Нестабильность может проявляться как в отношениях с самими собой, так и с другими людьми.

Четвертый симптом — импульсивность. К ней их подталкивает нестабильность. Особенность этой импульсивности в том, что она вредит им самим. Скажем, они могут устраивать сексуальные эксцессы, или потратить большое количество денег или напиться до бессознательного состояния, а затем — воздерживаться долгие месяцы.

Пятый симптом — попытки суицида и часто успешные. Сюда также входят вождение на высокой скорости, употребление алкоголя и наркотических веществ, злоупотребление здоровьем, попадание в опасные ситуации и прочее.

Шестой симптом — эмоциональная неустойчивость. Их настроение может меняться очень быстро и разительно. То у них депрессия, через час раздражение, через пару часов — тревога.

Седьмой симптом — хроническое чувство внутренней пустоты, которое их преследует. И поиск внешних стимулов, толчков в виде секса, наркотических веществ и прочего — это способ войти в контакт со своими чувствами.

Восьмой симптом — неадекватный ситуации гнев. Они его часто демонстрируют. Могут даже ударить, если им покажется, что человек их донимает.

Девятый симптом — паранойяльные проявления воображения или симптомы диссоциации. Им кажется, что другие люди хотят их контролировать и причинить вред. Или они могут оказаться в плену внутренней диссоциации, испытывая чувства и импульсы одновременно, не осознавая их.

Обращаем внимание, что в нашем Центре можно провести экспериментальное психологическое исследование и диагностику личности человека.

Если посмотреть на эти симптомы, то можно выделить три основных группы:

- Интенсивность импульсов.

- Нестабильность.

- Импульсивность поведения, которое подчинено динамическим импульсам.

Таким способом пограничная личность наполняется большим количеством энергии. Но для них — это настоящее страдание. Действуя под влиянием импульсов они не принимают решений о своем поведении, с ними как-будто что-то происходит. Возможно, они не хоят вести себя подобным образом, но импульсы настолько сильны, что они должны подчиниться им или взорваться.

А теперь с поверхности мы пойдем в глубину, чтобы понять суть их страдания

Чего им не хватает, что они ищут? Они ищут себя. Они постоянно ищут себя в себе и не могут найти. Их чувства говорят им, что их не существует. Я могу работать думать, общаться, но существую ли на самом деле? Кто я такой?

И, конечно, жить в таком состоянии очень трудно. Можно рационально к себе относиться, но из-за этого внутреннего ощущения сложно жить. Человек хочет выйти из этого состояния внутренней серости и пустоты.

Как же он пытается разрешить эту ситуацию? Он стремиться испытать какое-то переживание, которое спасет его пустоты. И в первую очередь это переживание в отношениях. Только когда они в отношениях, у них появляется жизнь, они чувствуют, что вот теперь-то я существую. Им нужен рядом человек, благодаря которому у них возникает ощущение самого себя.

Но если рядом нет другого, и они находятся в сложной ситуации, тогда на помощь приходит тело. Они могут резать себя ножами или лезвиями, гасить сигареты о свою кожу или прокалывать ее иглой, или пить крепкий алкоголь, который жжет изнутри. В такие минуты чувство боли — приносит удовольствие. Потому что когда я испытываю боль, у меня возникает ощущение, что я существую. Я — живу. Вот он я.

Итак, человек с ПРЛ страдает, потому что у него нет представления о себе и ощущения себя. У него нет внутренней структуры Я, ему постоянно нужен аффективный импульс. Без импульса, он не может выстроить структуру. И возникает ощущение, что если я не чувствую, то я не живу. А если я не чувствую, то я — не я, я не являюсь собой. И это верно, если мы не чувствуем, мы не можем понять, кто мы, сама такая реакция на отсутствие чувств нормальна.

Но способ, который они выбирают, дает облегчение здесь и сейчас, но не дает доступа к своим чувствам. И у человека с ПРЛ могут возникать фейерверки чувств, а потом опять темные ночи. Потому что он применяет неправильные способы, чтобы испытать чувства, например, чтобы утолить свой эмоциональный голод, они могут злоупотреблять отношениями.

Можно представить себе, что пограничные пациенты близки к депрессивным, но есть разница. У депрессивного человека есть ощущение, что сама жизнь нехороша. Он тоже испытывает нехватку жизни. Но сама жизнь нехороша. Тогда как у человека с ПРЛ может быть ощущение, что жизнь хороша, жизнь может быть очень прекрасна, но как ее достичь?

Пойдемте еще немного вглубь.

Откуда берется нестабильность, переход из противоположности в противоположность, из черного в белое?

Люди с ПРЛ имеют позитивный опыт встречи, и переживают его как нечто очень ценное. Когда они чувствуют любовь, они чувствуют большую жизнь внутри себя, как и мы все. Например, когда их хвалят перед какой-то группой людей, они могут испытывать очень хорошие чувства и начинают ощущать себя. Мы все так реагируем на эти ситуации — они приближают нас к самим себе.

Но мы в норме и так находимся в достаточно близких отношениях с собой. Тогда как человек с ПРЛ начинает с нуля. То у него внутри пустота, полное ничто, то он испытывает любовь, похвалу и внезапно приближается к себе. То у него не было ничего, никакого ощущения и вдруг такое яркое. И это его приближение к себе возникает только благодаря тому, что есть кто-то другой. Это не его собственный в нем укоренненый процесс, а процесс, который зависит от чего-то внешнего. И этот человек примерно как голограмма: смотришь на нее и кажется, что это что-то настоящее, но это просто эффект внешних пересекающихся лучей.

И тогда люди, которые его любят, хвалят, воспринимаются, как абсолютно хорошие, идеальные, потому что они позволяют почувствовать себя так хорошо. Но что же происходит, если эти люди вдруг говорят что-то критическое? И человек с этой высоты внезапно проваливается не просто туда, где он был, а куда-то еще глубже. Он начинает чувствовать, что другой человек разрушает его, уничтожает. Он уничтожает его ощущение себя, причиняет боль.

И, конечно, разумно представить себе, что человек который делает такие гадости, просто плохой человек. Тот самый человек, который казался ангелом, вдруг кажется дьяволом. И этот опыт можно назвать адским, потому что человек вновь не понимает, кто он. Когда он выпадает из этого симбиоза с людьми, которые дают ему хорошие чувства, и выпадение из этого симбиоза настолько болезненно, что это переживание нужно отделить. Разделить, разорвать что-то, что его с этим чувством связано.

Он может разделить другого человека во времени, например, отца или мать — раньше он был такой прекрасный, а теперь дьявол, потому что внутренне эти переживания очень трудно совместить с одним человеком. В один момент отец хвалит, говорит что-то хорошее. Но как же тогда можно представить себе, что тот же самый отец может в другой момент сказать, а теперь у тебя вот такая ерунда, мусор, переделай это пожалуйста.

И если в норме мы понимаем, что критика и похвала, позитивное и негативное — это все отчасти общая реальность, то для пограничного человека невозможно их вместе соединить. Потому что в один прекрасный момент у них отличные отношения с собой, а в следующий — пустота и только боль внутри. И человека, которого он только что любил, он вдруг начинает ненавидеть. И эта ненависть вызывает много гнева и он может проявлять агрессию или возникают импульсы, чтобы ранить себя. И эта разделяющая диссоциативная реакция характерна для пограничных личностей.

Это разделение связано с тем, что они не хотят испытывать те чувства, которые испытывают, когда их критикуют. Критика настолько болезненна, что они чувствуют, что растворяются. И они защищают себя, пытаясь поддерживать этот симбиоз. Чтобы вернуться в то состояние, когда их любили, хвалили, потому что это то состояние, в котором они могут жить. Но это внутреннее позитивное ощущение себя искусственно, в том смысле, что оно целиком зависит от другого человека. У них нет внутреннего представления о себе, поэтому они все проецируют вовне, и пытаются вовне что-то понять.

Можно сравнить это с поведением пятилетнего ребенка: он может закрыть глаза и думать, что этого больше нет. Тоже самое делает пограничный человек на психологическом уровне: он отделяет что-то и этого как бы больше нет.

Что говорит нам феноменологический подход и экзистенциальный анализ? Что приводит человека к утрате себя?

Эта утрата себя связана с двумя вещами.

С одной стороны они постоянно переживают насилие и какое-то непостоянство других, во власти которых они находятся. В их прошлом могут быть травматические опыты, связанные с эмоциональным или сексуальным насилием. Когда человек просто не может понять, когда их хороший родственник так себя повел. Эти противоположные опыты переживания, связанные с важными для них людьми как бы разрывают их в разных направлениях. Часто это люди, выросшие в семьях, где было много напряжения, скандалов, амбивалентности.

Опыт, вынесенный с детства, можно сформулировать феноменологически так.

Взрослый, или кто-то из внешней среды говорит им: будь здесь, делай что-то. Ты можешь быть здесь, но ты не имеешь права жить. Т.е. пограничные дети чувствуют, что они имеют право быть, но быть только в качестве предмета, средства для решения каких-то чужих задач. Они не нужны как человек, у которого есть свои чувства, который хочет по своему реагировать на жизнь, вступать с ней в отношения. Они нужны только как инструменты.

И это самая первая форма вот этого внутреннего разделения, когда человек вырастает вот с таким мессаджем, с таким переживанием, и это основа его будущего разделения.

Но в ответ на эту реальность у него возникает внутренний импульс: но я же хочу жить, я хочу быть самим собой! Но ему не позволяют быть самими собой. И этот внутренний голос подавляется, заглушается. И остается всего лишь импульсом.

И эти импульсы пограничного человека — это совершенно здоровые импульсы, направленные против внешней агрессии. Против внешней реальности, которая заставляет его разрываться, разделяться, не быть собой. Т.е. снаружи их отделяют от них самих, разделяют, а изнутри идет своего рода бунт против этой ситуации.

И отсюда идет постоянное напряжение.

С пограничным расстройством связано очень мощное внутреннее напряжение. И это напряжение придает их жизни интенсивность. Это напряжение им нужно, оно важно для них. Потому что когда они испытывают это напряжение, они немножко чувствуют жизнь. И они даже не сидят расслаблено, спокойно, они все время как бы немножко подвешены, их мускулы напряжены. Он сидит в своем пространстве, на своей опоре.

И благодаря этому внутреннему напряжению, он защищает себя от внутренней боли. Когда у него нет напряжения, когда он находится в состоянии полного расслабления, он начинает испытывать боль из-за того, кто он есть. Как больно быть самим собой! И вот это внутреннее напряжение с одной стороны придает ему жизнь, с другой защищает его от внутренней боли.

Мы задумались о том, как же человек приходит к этому состоянию разделенности, разрыва и увидели, что его жизненный опыт приводит его к такой ситуации. Сама жизнь была для него противоречива.

Еще одна особенность, это развитие некоторых образов. Вместо того, чтобы видеть реальность таковой, какова она есть, человек с ПРЛ создает для себя идеальный образ реальности. Его эмоциональный вакуум заполняет мыслями, воображением. И эти воображаемые образы, придают пограничному человеку некоторую стабильность. И если кто-то начинает разрушать этот внутренний образ или если реальность ему не соответствует, то он реагирует на это импульсивно. Потому что это утрата стабильности. Любое изменение образа того, как ведет себя отец или мать приводит к ощущению утраты опоры.

Что же происходит, когда этот образ разрушается или изменяется? Тогда образ идеального человека заменяется другим. И для того, чтобы убедиться, что такой утраты идеала больше не произойдет, образ человека, который был идеальным они превращают в полную противоположность. И благодаря этому изменению образ дьявола больше не придется менять, можно быть спокойным.

Т.е. образы заменяют собой те чувства, мысли и реакции на реальность, которые помогают жить и обходиться с этой реальностью. Идеальные образы становятся более реальными, чем реальность. Т.е. они не могут принять то, что им дано, что на самом деле есть. И вот эту пустоту из-за того, что они не принимают реальность, они заполняют образами.

Самое глубокое переживание пограничного пациента — это боль. Боль, от того, что если ты уходишь, то я утрачиваю себя. Поэтому это подталкивает их затягивать других людей в отношения, не выпускать их. Понимаете ли вы в чем суть боли пограничного пациента? Основная идея в том, что если другой меня бросает или я перестаю чувствовать боль, то я утрачиваю связь с самим собой, это как своего рода ампутация чувств. Чувства угасают, внутри все становится темно и человек утрачивает контакт с собой. Он чувствует, что его не принимают, не видят, не любят таким, какой он есть и этот опыт в прошлом приводит к тому, что он не принимает и не любит сам себя.

Их поведение в отношениях можно описать как «я не с тобой, но и не без тебя». Они могут быть в отношениях только тогда, когда они в этих отношениях доминируют и когда эти отношения соответствуют их идеальному внутреннему образу. Потому что у них есть очень много тревоги, и когда другой человек уходит от них или делает что-то иное, это вызывает еще больше тревоги.

Для них жизнь — это постоянная битва. Но жизнь должна быть простой и хорошей. Им приходится постоянно бороться и это не справедливо. Им сложно обходиться с собственными потребностями. С одной стороны у них есть ощущение, что у них есть право на их потребности. Они нетерпеливы и жадны по отношению к своим потребностям. Но в то же время они не способны что-то хорошее для себя сделать, они могут сделать это только импульсивно. Они не понимают кто они, и поэтому провоцируют других людей.

Итак, пограничные пациенты очень часто проявляют агрессивность, когда чувствуют, что кто-то их бросает или не любит, но когда они чувствуют, что их любят, когда с ними обходятся хорошо, они очень теплые, добрые и милые.

И если, например, через пару лет брака партнер говорит, что я хочу развестись, то пограничный может изменить свое поведение таким образом, что жизнь в браке становится прекрасной. Или он может отреагировать импульсивно и сам первым подать на развод или расстаться. И предсказать как он именно он будет себя вести очень сложно, но это явно будет экстремально.

Они живут экстремальной жизнью, они могут работать на полную катушку, ездить на полной скорости, или заниматься спортом до изнеможения. Например, один мой пациент катался на горном велосипеде и спускался с горы на такой скорости, что он понимал, если на его пути попадется что-то, он сломает себе шею. И точно так же ездил на своем БМВ, и чувствовал, что если на дороге окажутся листья, то его с дороги снесет. Т.е. это постоянная игра со смертью.

Как же мы можем помочь пограничному человеку в терапии?

В первую очередь им нужна конфронтация. Т.е. нужно встречаться с ними лицом к лицу и показывать им себя. Оставайтесь с ними в контакте, но не позволяйте им реагировать импульсивно. Не поддавайтесь на их импульсы и говорите, например, «я хочу это обсудить, но хочу обсудить спокойно». Или, «нужно ли вам действительно вести себя так агрессивно, мы можем обсудить это вполне спокойно».

Т.е. с одной стороны оставайтесь с ними в отношениях, продолжайте протягивать им руку, но не позволяйте обходиться с вами так, как диктуют их импульсы. И это лучший способ для пограничных пациентов, как они могут научиться переключать свои импульсы и вступать в контакт.

Самое худшее, что можно сделать, это при конфронтации с ними отвергнуть или оттолкнуть. И это стимулирует их психопатологию. Только в том случае, если вы эту конфронтацию совмещаете с поддержанием контакта, продолжаете быть с ними говорить, тогда они могут выдержать эту конфронтацию.

Демонстрируйте им ваше уважение. Например, «я вижу, что вы сейчас очень раздражены, взбешены, наверное, это что-то важное для вас, давайте мы об этом поговорим. Но прежде вы успокойтесь и после этого мы поговорим об этом».

И это помогает пограничному пациенту понять как он может быть, кем он может быть в ситуации, когда к нему подходит другой человек и позволяет ему вступить в контакт. И это очень важный ресурс, который можно использовать и в отношениях с пограничными людьми, которые для нас коллеги, партнеры. Это не может их вылечить, этого мало, но это такое поведение, которое не стимулирует их расстройство еще больше. Это дает им возможность немного успокоиться, и вступить с ним диалог.

Можно работать с пограничным человеком в одной команде десятилетиями, если вы знаете, как с этим человеком обходиться. И если вы сами при этом достаточно сильны, как личность. И это вторая важная вещь. Если вы слабы, или у вас есть травматический опыт, связанный с агрессией, вы чувствуете себя травмированным, то вам будет очень тяжело находиться в отношениях с пограничным пациентом. Потому что обходясь с ним, нужно постоянно быть укорененным в себе. И это нелегко, этому нужно учиться.

И вторая вещь, которой пограничные пациенты должны научиться — это выдерживать себя и выносить свою боль.

И если посмотреть очень кратко на психотерапевтический процесс, то он всегда начинается с консультативной работы. Помочь на первом этапе обрести некоторое облегчение внутреннего напряжения, облегчение в жизненной ситуации. Мы работаем как консультанты с их конкретными проблемами в отношениях в их жизни, на работе. Помогаем им в принятии решений, в обретении жизненной перспективы, и в каком-то смысле это обучающая работа. Мы помогаем им учиться замечать свою агрессию.

Эта работа продолжается первые пару месяцев, полгода, иногда больше. Эта работа на консультативном уровне необходима, чтобы получить доступ на более глубокий уровень. Для пограничного пациента не очень помогают фармакологические средства, лекарства.

И после первого этапа облегчающей работы связанной с консультированием по жизненным проблемам, мы переходим на более глубокий уровень. Мы учим их занимать позицию. Позицию по отношению к самим себе. Лучше видеть себя. Например, мы можем спросить, «что ты думаешь о себе, о своем поведении?» И обычно они отвечают что-то вроде, «особо я не задумывался, я не достаточно ценен, чтобы задумываться». И в процессе работы вы пытаетесь понять, как так вышло и как им придти к тому, чтобы уважать себя.

И первая часть этой работы — это работа с самим собой. А вторая часть — это работа над отношениями с другими людьми и биографическим опытом. И в процессе терапии у них может возрастать боль и возникать суицидальные импульсы. Они испытывают ампутацию утраты чувств. И мы можем давать им информацию, что боль, которую вы испытываете не может вас убить, попробуйте просто выносить ее. Очень важно помочь им войти в процесс внутреннего диалога с собой. Потому что терапевтические отношения — это зеркало, которое отражает то, как они чувствует себя внутри, как они с собой обходятся.

Психотерапия пограничного пациента — это сложное искусство, это один из самых сложных диагнозов в смысле работы с ними. На протяжении долгих лет у них могут быть суицидальные импульсы, они могут агрессивно обходиться с терапевтом, сваливаться обратно в свое расстройство. Такая терапия продолжается 5-7 лет, вначале с еженедельными встречами, потом раз в 2-3 недели.

Но им нужно время для того, чтобы вырасти, потому что когда они приходят в терапию, они как маленькие дети 4-5 лет. И сколько нужно времени для того, чтобы ребенок вырос и стал взрослым? Мы вырастаем за 20-30 лет, а они должны за 4-5 лет. И большинстве случаев им приходится обходиться еще и со сложными жизненными ситуациями, которые над ними совершают очень большое насилие. Т.е. им нужно совершать очень большое усилие, чтобы обходиться со своими страданиями и оставаться в терапии.

И сам терапевт тоже может многому научиться, вместе с ними мы тоже вырастаем. Поэтому работа с пограничными пациентами стоит того, чтобы ею заниматься.

Источник