Субъективное переживание эмоций

Очевидно, что основная ценность эмоций для нас заключается в том, что мы их переживаем. Остановимся подробнее на особенностях переживания некоторых основных эмоциональных состояний.

Гнев. Гнев возникает как ответ на препятствия к реализации Цели. «Препятствование движениям младенца является фактором, который помимо всякого обучения вызывает движения, определяемые как ярость», — пишет Дж. Уотсон. Переживание гнева сопровождается учащением сердцебиения, повышением температуры и артериального давления. В переживании гнева четко выделяется компонент мобилизации организма: человек чувствует, что у него «кипит кровь», «чешутся кулаки», он «вот-вот взорвется» и т.д. Воз-

никает иллюзия собственной силы и потребность действовать. Поэтому гнев относят к импульсивным эмоциям. По данным К. Изар-да, у человека, который находится в состоянии гнева, возникают мысли о «мщении, разрушении, нападении на других» (44%), «способах удержать контроль над собой» (14%), «ненависти, неприязни, осуждении других» (12%).

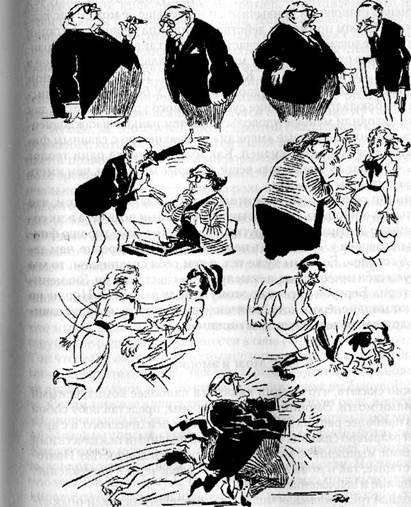

Гнев может выразиться в агрессивных действиях, направленных прямо на объект, который препятствует субъекту. Одним из парадоксов гнева можно назвать его способность к переносу на нейтральный объект, который представляет меньшую опасность, чем реальный обидчик. На карикатуре X. Бидструпа (рис. 33) представлен классический пример переноса гнева.

Страх. Стра^, безусловно, является крайне неприятным переживанием. Объектом страха может стать практически любой предмет. Ассоциация страха, первично возникающего в ответ на узкий круг раздражителей (громкий резкий звук, потеря опоры, по Дж. Уотсону), с новыми прежде нейтральными или даже приятно эмоционально окрашенными стимулами возникает по принципу условно-рефлекторной связи. Опыт страха приобретается также путем подражания. Физиологический рисунок страха отчасти совпадает с гневом по учащению сердечных сокращений на 8 ударов в минуту, при этом наблюдается снижение температуры, измеряемой на кончиках пальцев по методике П. Экмана, на 0,01 градуса.

Страх является эмоцией большой силы и может приобретать болезненную форму фобий. Фобия (от греч. phobos — страх) — это навязчивые неадекватные переживания страхов конкретного содержания. Обычно больные фобиями осознают необоснованность своих страхов, но не в состоянии их контролировать. Выделяют нозо-фобии (страх заболеть определенной болезнью), социофобии (страх публичных выступлений), клаустрофобии (боязнь замкнутого пространства), агрофобии (страх открытого пространства) и др. В результате квалифицированного психотерапевтического вмешательства в большинстве случаев удается установить причины фобии и устранить ее.

Счастье. Радость и счастье являются максимально желательными эмоциями. В среднем при стабильных социальных условиях около 30% населения считают себя счастливыми. Парадоксально, но вопреки расхожему мнению субъективное переживание счастья практически не зависит от возраста, расы, пола, уровня образования, наличия или отсутствия детей и даже физического здоровья (Д. Майерс, Е. Диенер, 1996). Поданным К. Швальц (К. Chwalisz, 1988) 50% физически здоровых студентов считали себя счастливы-

ми, 22% — несчастными и 29% — не могли определенно ответить на подобный вопрос. В свою очередь, студенты-инвалиды демонстрировали сходные показатели, оценивая свою жизнь как счастливую или несчастливую.

Рис. 33. Карикатура X. Бидструпа

Глава 5. Регуляторные процессы психики. Эмоции и воля

5.1. Общая характеристика эмоций

Наиболее надежными предсказателями счастья является соответствие образа жизни субъекта двум принципам: принципу уровня адаптации и принципу социальной относительности (Н. Helson). Принцип уровня адаптации заключается в том, что для того, чтобы чувствовать себя счастливыми, мы должны постоянно улучшать качество своей жизни. Любой достигнутый уровень благополучия со временем становится привычным, и мы больше не можем наслаждаться им. Ярким примером действия принципа уровня адаптации служит исследование уровня счастья у «счастливчиков», выигравших в лотерею от 50 тысяч до 1 миллиона долларов, проведенное в 1978 г. Ф. Брикманом, Д. Коатсом и Р. Янофф-Бульманом (Ph. Brickman, D: Coates, R. Janoff-Bulman). У большинства выигравших наблюдалось снижение субъективного уровня счастья, так как они находили меньше удовольствия, чем раньше в каждодневных достижениях, которые «меркли» по сравнению с главным финансовым триумфом их жизней. Как мудро заметил один теолог XIX в.: «Для нас лучше желать вещи, которые мы имеем, чем иметь вещи, которые мы желаем».

Принцип социальной относительности заключается в том, что мы склонны оценивать свои достижения ни сами по себе, а в их соотношении с достижениями других людей. Этот факт хорошо фиксирует поговорка «Лучше быть первым парнем на деревне, чем десятым в городе». Если мы хуже тех, с кем себя сравниваем, то мы чувствуем себя нечастными, а если лучше — счастливыми. Знаменитый историк Бертран Рассел по этому поводу заметил: «Нищие не завидуют миллионерам, хотя, конечно, они обязательно будут завидовать другим, более удачливым нищим».

Источник

1.1.2.6 Эмоции

Эмоции

Представьте себе, что вы вдруг лишились способности переживать эмоции. Солнечное утро не вызывает у вас радости, а известие о болезни друга – печали; вас не охватывает волнение при виде любимого человека, и даже несправедливость оставляет вас равнодушным.

По мнению С.Л. Рубинштейна, именно эмоция является первичной формой психического.

Эмоция (от лат. emoveo – потрясаю, волную) – это психическое отражение в форме непосредственного пристрастного переживания отношения явлений и ситуаций к потребностям.

Эмоция – отражение мозгом человека и животных какой-либо актуальной потребности и оценка вероятности ее удовлетворения в данный момент.

Подчеркнем, что адекватное понимание эмоции возможно только при учете как внешней ситуации, так и внутреннего потребностного состояния организма. Одна и та же ситуация может спровоцировать абсолютно различные эмоции. Например, звук шагов на лестнице вызовет у вас радость, если вы ожидаете прихода друга, или страх, если он раздастся среди ночи, когда вы одни в квартире.

Если вероятность удовлетворения потребности низка – возникают отрицательные эмоции, которые субъект стремиться минимизировать – ослабить, прервать, предотвратить. Возрастание вероятности удовлетворения потребности по сравнению с ранее имевшимся прогнозом порождает положительные эмоции, которые субъект стремится продлить, усилить, повторить.

Оценка вероятности (возможности) удовлетворения потребности происходит как вполне осознанно, так и бессознательно.

К эмоциональной сфере традиционно относят не только эмоции как таковые, но и аффекты, настроения, чувства. Перечисленные формы эмоциональных состояний отличаются от эмоций временем протекания, интенсивностью и устойчивостью. Так, аффект – это стремительно и бурно протекающий эмоциональный процесс взрывного характера, который может дать неподвластную сознательному контролю разрядку в действии, по преимуществу с потрясениями, выражающимися в дезорганизации деятельности. Чувства – это устойчивые эмоциональные образования, имеющие объектный (предметный) характер. Чувство может продуцировать широкий спектр более конкретных эмоций. Говорят также об обобщенных чувствах: чувстве юмора, иронии, возвышенного, прекрасного, трагического и т.п. Эти чувства могут проявляться более или менее ситуативно, но по большей части они выступают как формы целостного отношения человека к миру. Настроение – это достаточно продолжительное эмоциональное состояние невысокой интенсивности, которое образует эмоциональный фон для протекающих психических процессов.

А теперь попробуйте рассказать о своей эмоции другому человеку. Как ни странно, эта, на первый взгляд, простая задача (ведь каждый из нас знает, что такое пережить страх, боль, радость или удивление) оказывается неимоверно трудной. Эмоцию легко показать, но сложно передать словами. Это наблюдение подводит нас к мысли о телесности эмоций.

Действительно, любая эмоция представляет собой единство трех составляющих: физиологической, субъективной и экспрессивной. Это означает, что мы, во-первых, претерпеваем эмоцию как физиологическое состояние, во-вторых, переживаем ее и, в-третьих, выражаем.

Функции эмоций

Из античности до наших дней дошло представление об эмоциях как о явно негативном факторе, разрушающем разумную деятельность человека. В мифе о вознице разум и чувства представлены в виде двух непримиримых соперников, которые способны двигаться в одном направлении только под кнутом возницы – Воли. Стоики и эпикурейцы по различным основаниям призывали воздерживаться от эмоций. И в наше время подобный взгляд на эмоции сохранился, например в юридической практике. Суды учитывают эмоциональное состояние обвиняемого в момент совершения преступления, подразумевая, что «сильное душевное волнение» или аффект приводят к потере контроля над своими действиями.

Однако уже Ч. Дарвин говорил о биологической целесообразности эмоций. По некоторым данным человек является самым эмоциональным среди представителей животного мира. Таким образом, логично предположить, что богатство эмоционального мира человека, значительно превосходящее элементарные эмоциональные реакции животных, оказывается полезным для выживания и развития человечества. Рассмотрим наиболее часто обсуждаемые в психологической литературе функции эмоций.

Функция оценки. Эмоция дает возможность мгновенно оценить смысл изолированного раздражителя или ситуации для человека. Эмоциональная оценка предшествует развернутой сознательной переработке информации и поэтому как бы «направляет» ее в определенное русло.

Эмоции интерпретируют разницу между текущей мотивацией и нашими внутренними представлениями ситуации, реальной или виртуальной, и служат главным элементом регуляции психической деятельности и поведения.

Функция мобилизации. Мобилизующая функция эмоций проявляется, в первую очередь, на физиологическом уровне: выброс в кровь адреналина при эмоции страха повышает способность к бегству (правда, чрезмерная доза адреналина может привести и к обратному эффекту – ступору), а понижение порога ощущения, как составляющая эмоции тревоги, помогает распознать угрожающие стимулы. Кроме того, феномен «сужения сознания», который наблюдается при интенсивных эмоциональных состояниях, заставляет организм сосредоточить все усилия на преодолении негативной ситуации.

Функция следообразования. Эмоция часто возникает уже после того, как то или иное событие завершилось, т.е. тогда, когда действовать уже поздно. По этому поводу А.Н. Леонтьев замечал: «В результате аффекта, характеризующегося ситуацией, из которой, в сущности, уже поздно искать выход, создается своеобразное настораживание по отношению к возбуждающей аффект ситуации, т.е. аффекты как бы метят данную ситуацию. Мы получаем предупреждение».

По мнению П. К. Анохина, эмоции сформировались в эволюционном процессе как факторы, поддерживающие адаптивное поведение. Образование ассоциативной связи между отрицательной эмоцией и определенным типом ситуации удерживает от повторения ошибок в будущем, а положительные эмоции, наоборот, закрепляют приемлемые формы поведения. Особенно важна данная функция в том случае, когда адаптивный результат поведения отсрочен. Таким образом, эмоция приобретает автономную роль в побуждении поведения живого существа (есть – потому что вкусно, а не от голода).

Поскольку суть следообразующей функции эмоций заключается в предвосхищении событий, которые произойдут в будущем, некоторые авторы склонны говорить об эвристической (от греч. heurisko – нахожу) или предвосхищающей функции эмоций.

Функция побуждения и поддержания деятельности. Как уже было упомянуто, регуляция нашей деятельности осуществляется не только на основе знаний о мире, но и ориентируясь на эмоции. Согласно формулировке С.Л. Рубинштейна, «эмоции являются субъективной формой существования потребностей». Современный человек весьма изощрен по части мотивировок своего поведения, однако именно эмоции открывают ему (и окружающим) истинные мотивы. Во время осуществления деятельности динамика эмоций сигнализирует об ее успешности или препятствиях. Например, при интеллектуальной деятельности эмоциональная «ага-реакция» предвосхищает еще не осознанное субъектом нахождение решения задачи.

Функция компенсации информационного дефицита. Описанная выше оценочная функция эмоций особенно полезна в том случае, когда нам не хватает информации для рационального принятия решения. Эмоции обладают совершенно экстраординарным значением в функционировании живых организмов и вовсе не заслуживают того, чтобы их противопоставляли «интеллекту». Эмоции, скорее всего, сами представляют высший порядок интеллекта. Другими словами, эмоция является своеобразным «запасным» ресурсом для решения задач. Возникновение эмоций как механизма, компенсирующего дефицит информации, объясняет гипотеза П.В. Симонова. Основываясь на данных, полученных при обследовании космонавтов, П. В. Симонов предположил, что мера переживания эмоции зависит от двух факторов: 1) значимости потребности (П) и 2) разности между информацией, необходимой для ее удовлетворения (Ин), и доступной в данный момент информацией (Ид). Указанная разность отражает, по мнению автора, субъективную вероятность достижения цели. Причем в том случае, если Ин Ид – то положительных (радость, интерес). Возникновение положительных эмоций усиливает потребности, а отрицательных – снижает их интенсивность.

Когда человек оказывается в ситуации информационного дефицита и не в состоянии сделать какой-либо прогноз, он может «опереться» на эмоцию – получить «эмоциональный аванс».

Функция коммуникации. Экспрессивный (выразительный) компонент эмоций делает их «прозрачными» для социального окружения. Выражение некоторых эмоций, например боли, вызывает пробуждение альтруистической мотивации у других людей. Например, матери легко отличают плач детей, вызванный болью, от плача по другим причинам и быстрее спешат на помощь. Известно, что эмоции обладают «заразительностью». «Заражение» эмоциональным состоянием происходит именно потому, что люди могут понять и примерить на себя переживания другого человека.

Такое явление часто наблюдается во время смеха: один из членов группы начинает смеяться по вполне определенному поводу, а другие просто подхватывают смех. Особенно важна коммуникативная функция эмоций для маленьких детей, которые еще не располагают речевыми средствами общения. Можно сказать, что для них эмоциональная коммуникация – это единственный способ поддержания и развития связей с внешним миром. На эмоциональном уровне мы «общаемся» с природой, произведениями искусства, животными и растениями.

Для того чтобы содержание эмоции было верно истолковано окружающими, эмоции должны выражаться в конвенциональной (т.е. понятной всем членам общества) форме. Отчасти это достигается врожденными механизмами реализации базовых эмоций. В значительной степени значение мимики и особенно пантомимики (экспрессия тела) постигается в ходе социализации. При этом одни и те же позы и жесты в разных культурах могут отражать различные эмоции.

Функция дезорганизации. Интенсивные эмоции способны нарушить эффективное протекание деятельности. Даже аффект оказывается полезен, когда человеку необходимо полностью мобилизовать свои физические силы. Однако длительное действие интенсивной эмоции обусловливает развитие состояния дистресса, который, в свою очередь, действительно приводит к расстройству поведения и здоровья.

Универсальность выражения дифференциальных эмоций

Гипотеза об универсальности выражения эмоций опирается на три типа аргументов. Во-первых, это концепция выразительной составляющей эмоций как рудимента активных реакций у животных. Ч. Дарвин выдвинул гипотезу, согласно которой мимические движения образовались из «полезных» действий. Другими словами, то, что на уровне человека опознается как выражение эмоций, в животном мире было реакцией, имевшей определенное приспособительное значение. Мимические движения, возникшие из преобразованных полезных движений, представляют собой либо ослабленную форму этих полезных движений (например, оскаливание зубов при гневе является остаточной реакцией от использования их в борьбе), либо их противоположность (например, расслабление мышц лица – улыбка, выражающая приветливость, является противоположностью напряжения мышц, характерного для враждебных чувств), либо прямое выражение эмоционального возбуждения (дрожь – это следствие напряжения мышц при мобилизации организма, скажем, для нападения). Таким образом, согласно Дарвину, мимика обусловлена врожденными механизмами. Отсюда следует, что мимические реакции должны быть тесно связаны с определенными эмоциями. Установление таких связей сделало бы возможным однозначное распознавание эмоций по мимическому выражению. Однако вопрос о том, насколько человек способен правильно распознавать мимические реакции других людей, до сих пор остается открытым.

К. Изард, один из наиболее авторитетных исследователей данной тематики, предложил перечень из десяти фундаментальных эмоций: интерес – возбуждение, удовольствие – радость, удивление, горе – страдание, гнев – ярость, отвращение – омерзение, презрение – пренебрежение, страх – ужас, стыд – застенчивость, вина – раскаяние. Использование двух слов для обозначения большинства фундаментальных эмоций объясняется стремлением показать полюса интенсивности той или иной эмоции (например, страх – средняя интенсивность, ужас – высокая интенсивность). В реальности, по мнению К. Изарда, существует огромное количество смешанных эмоций, которые он назвал диадами (например, страх – стыд или интерес – удовольствие) и триадами (например, горе – гнев – отвращение или интерес – удовольствие – удивление). Из десяти фундаментальных эмоций можно составить (и пережить!) 45 диад и 120 триад. Несмотря на такой удивительно многообразный репертуар эмоциональных состояний, которые потенциально доступны человеку, Изард считает, что в каждый момент времени возможно испытывать только одну преобладающую эмоцию. Выделение названных 10 эмоций в качестве фундаментальных связано с тремя факторами: а) наличием характерных мимических выразительных комплексов; б) уникальным субъективным переживанием (феноменологическое качество) и в) специфическим нервным субстратом. Так, существуют данные, что механизмы, связанные с выражением и переживанием положительных эмоций, являются функцией коры левого полушария, а отрицательных эмоций – функцией коры правого полушария.

Когнитивные теории эмоций

С. Шахтер и Дж. Сингер предположили, что эмоции есть следствие познавательной интерпретации многозначной физиологической активации. Опознание эмоции зависит от контекста ситуации, в которой произошло то или иное телесное изменение. Данная модель получила название «двухфакторной», так как предполагала необходимость и физиологических изменений, и осознанной интерпретации как двух взаимодействующих факторов в развитии эмоционального состояния.

Для когнитивных теорий важна взаимосвязь познавательных и физиологических процессов, при этом они допускают, что как когнитивная интерпретация может базироваться на уже состоявшемся физиологическом изменении, так и физиологическое изменение может быть результатом психологического переживания (например, эмоциональной памяти, воображения, подражания).

Уровневая модель функционирования эмоций

Модели уровней переработки информации предполагают, что психика человека обрабатывает информацию, «проводя» ее через ряд последовательных стадий, каждая из которых обладает своими специфическими характеристиками. Постулируется, что эмоциональная реакция развивается только при переработке информации на высшем уровне самоотнесения, который отражает смысл того или иного явления для субъекта.

- сенсорный (аналоговый) уровень переработки (простейшие сенсорные компоненты стимуляции, например ответ на вопрос «Шрифтом какого цвета набрано это слово?»);

- перцептивный (ассоциативный) уровень переработки (более сложный уровень, связанный с целостными свойствами объектов, например ответ на вопрос «Рифмуется ли это слово со словом «мрак»?»);

- семантический (уровень объективных закрепленных в языке значений, например ответ на вопрос «Обозначает ли это слово болезнь?»);

- смысловой (уровень самоотнесенной информации, например ответ на вопрос «Умер ли кто-либо из ваших близких родственников от этой болезни?»).

Сенсорный уровень можно условно поставить в соответствие процессам ощущения, перцептивный – восприятия, семантический – мышления, уровень самоотнесения – связи со смысловыми структурами личности. Конкретный уровень, на котором будет переработана информация, определяется в большей мере не особенностями стимула, а целями человека. Поэтому один и тот же стимул будет обладать эмоциональным значением на одном уровне переработки и окажется эмоционально нейтральным на другом. Уровневые теории функционирования эмоций хорошо предсказывают, насколько человек будет эмоционально вовлечен в ту или иную ситуацию. Они фиксируют известное явление: эмоции играют значительную регулятивную роль в протекании познавательных процессов только тогда, когда человек сталкивается не с сухой, безличной информацией, а с тем, что касается его персонально, задевает за «больное».

Культурные различия в выражении эмоций

Фундаментальные эмоции носят универсальный характер и проявляются одинаково в большинстве культур, тем не менее существуют значительные вариации, во-первых, в жестовых выражениях эмоций; во-вторых, в интенсивности мимической экспрессии и, в-третьих, в выражении так называемых сложных эмоций. Жестикуляция является наиболее сильно варьирующим от культуры к культуре компонентом выражения эмоций. Конвенциональные жесты представляют собой практически независимую от физиологических универсалий знаковую систему. Поэтому жесты, которые однозначно интерпретируются внутри одной культуры, совершенно непонятны в другой.

Очевидно, что конкретный способ трансформации эмоции будет зависеть от господствующего в данной культуре образца выражения эмоций. Например, в коллективистских азиатских культурах, где открытая агрессия в межличностных отношениях табуирована, будет наблюдаться ослабление или маскировка негативных эмоций. Наоборот, в индивидуалистических культурах Запада, где уместно выражать негативные эмоции в кругу «своих», экспрессия такого рода будет оставлена без изменений. Несмотря на «приглушенную» экспрессивность в ряде культур и подчеркнутую – в других, в целом при восприятии эмоций окружающих люди склонны ориентироваться на правило: чем ярче выражение, тем сильнее вызывающая его эмоция. Другими словами, тот факт, что люди западных культур бурно выражают средние по интенсивности эмоции, а люди Востока скрывают даже крайне интенсивные эмоции, ведет к ошибкам в оценке их истинного состояния представителями других культур. С другой стороны, традиция культурного запрета на демонстрацию негативных чувств привела к тому, что, действительно, в эмоциональном репертуаре американцев и европейцев гнев представлен более широко, чем у японцев.

Субъективное переживание эмоций

Очевидно, что основная ценность эмоций для нас заключается в том, что мы их переживаем. Остановимся подробнее на особенностях переживания некоторых основных эмоциональных состояний.

Гнев возникает как ответ на препятствия к реализации цели. Переживание гнева сопровождается учащением сердцебиения, повышением температуры и артериального давления. В переживании гнева четко выделяется компонент мобилизации организма: человек чувствует, что у него «кипит кровь», «чешутся кулаки», он «вот-вот взорвется» и т.д. Возникает иллюзия собственной силы и потребность действовать. Поэтому гнев относят к импульсивным эмоциям. Гнев может выразиться в агрессивных действиях, направленных прямо на объект, который препятствует субъекту. Одним из парадоксов гнева можно назвать его способность к переносу на нейтральный объект, который представляет меньшую опасность, чем реальный обидчик.

Страх

Страх, безусловно, является крайне неприятным переживанием. Объектом страха может стать практически любой предмет. Ассоциация страха, первично возникающего в ответ на узкий круг раздражителей (громкий резкий звук, потеря опоры), с новыми прежде нейтральными или даже приятно эмоционально окрашенными стимулами возникает по принципу условно-рефлекторной связи. Опыт страха приобретается также путем подражания. Физиологический рисунок страха отчасти совпадает с гневом. Страх является эмоцией большой силы и может приобретать болезненную форму фобий. Фобия (от греч. phobos – страх) – это навязчивые неадекватные переживания страхов конкретного содержания. Обычно больные фобиями осознают необоснованность своих страхов, но не в состоянии их контролировать.

Счастье

Радость и счастье являются максимально желательными эмоциями. В среднем при стабильных социальных условиях около 30% населения считают себя счастливыми. Парадоксально, но вопреки расхожему мнению субъективное переживание счастья практически не зависит от возраста, расы, пола, уровня образования, наличия или отсутствия детей и даже физического здоровья. Наиболее надежными предсказателями счастья является соответствие образа жизни субъекта двум принципам: принципу уровня адаптации и принципу социальной относительности. Принцип уровня адаптации заключается в том, что для того, чтобы чувствовать себя счастливыми, мы должны постоянно улучшать качество своей жизни. Любой достигнутый уровень благополучия со временем становится привычным, и мы больше не можем наслаждаться им. Как мудро заметил один теолог XIX в.: «Для нас лучше желать вещи, которые мы имеем, чем иметь вещи, которые мы желаем». Принцип социальной относительности заключается в том, что мы склонны оценивать свои достижения ни сами по себе, а в их соотношении с достижениями других людей. Этот факт хорошо фиксирует поговорка «Лучше быть первым парнем на деревне, чем десятым в городе». Если мы хуже тех, с кем себя сравниваем, то мы чувствуем себя нечастными, а если лучше – счастливыми.

Источник