- Близкий человек думает о суициде. Как помочь ему? Советы психиатра и телефоны помощи

- Informburo.kz рассказывает, как не упустить суицидальные намерения близкого человека.

- По каким признакам можно заподозрить в человеке суицидальное настроение?

- Как начать беседу с близким человеком, заподозрив его в суицидальных намерениях?

- Какие фразы нельзя говорить человеку, переживающему сложный эмоциональный период?

- Что делать, если вы стали свидетелем суицидального намерения или если человек говорит вам об этом прямо?

- Где можно получить психологическую и психиатрическую помощь?

- Суицидальные мысли. Как распознать и что делать?

- «Суицидальные мысли – это красный флажок, когда нужно все бросить и идти к врачу»

- Какие мифы о суициде мешают спасать людей

- О людях, которые больше подвержены суицидальному риску

- О том, как обстоят дела в России

- О принудительной госпитализации

- О том, как психиатр работает с людьми с суицидальными мыслями

- О том, что происходит с близкими человека, совершившего самоубийство

- О том, как уговорить человека обратиться к психиатру

Близкий человек думает о суициде. Как помочь ему? Советы психиатра и телефоны помощи

Informburo.kz рассказывает, как не упустить суицидальные намерения близкого человека.

Людям порой бывает сложно различить в окружающих и даже самых близких людях резкие перемены в психологическом состоянии и настроении. Совместно с врачом-психотерапевтом, суицидологом Екатериной Мироновой рассказываем, как разглядеть в близком человеке суицидальное поведение, и что с этим делать.

По каким признакам можно заподозрить в человеке суицидальное настроение?

Существуют явные индикаторы суицидального риска, которые могут помочь вовремя распознать тревожные знаки. Обнаружив нижеперечисленные особенности в поведении и жизни близкого человека, стоит внимательнее отнестись к его состоянию.

Индикаторы, которые могут спровоцировать суицидальное настроение:

Как начать беседу с близким человеком, заподозрив его в суицидальных намерениях?

Это процесс не мыслительный, здесь необходим душевный контакт, эмоциональная поддержка, чтобы человек чувствовал, что он кому-то нужен, кто-то хочет, чтобы он остался жить. Не по правилам и не по условиям, а просто по-человечески. Когда тот, кто уже готов уйти из жизни, встречается с таким человеком – вот это его останавливает, а не какие-то правильные слова или действия. Нужно быть сочувствующим человеком – вот что главное», – советует Екатерина Миронова.

Какие фразы нельзя говорить человеку, переживающему сложный эмоциональный период?

- Нельзя винить человека.

- Нельзя заниматься морализаторством и осуждением.

- Нельзя стыдить и пугать.

- Нельзя обесценивать его чувства и ситуацию, в которой он оказался.

Классическое «всё пройдет», «всё будет хорошо» не работает.

Примеры неприемлемых фраз: «Другим ещё хуже, чем тебе», «Ты будешь гореть в аду после такого», «Те, кто хочет это сделать, не говорят об этом», «Ты просто слабак».

«Каждый, кто обращается за медицинской помощью после суицидальной попытки, попадает в поле зрения психиатра. Его консультируют, проводится диагностика, и там всегда всё по-разному – от наличия психической патологии до нарушений адаптации и проблем исключительно психологических. Если сохраняется высокий суицидальный риск – вплоть до принудительной госпитализации. Во всех остальных случаях даются рекомендации, а как человек с этим обойдётся – это уже его зона ответственности», – объяснила психиатр.

Что делать, если вы стали свидетелем суицидального намерения или если человек говорит вам об этом прямо?

- В случаях высокого риска совершения суицида важно вызывать скорую психиатрическую помощь.

- Важно называть человека по имени.

- Подчёркивать, что все сложности имеют временный характер: это как с больным зубом – кажется, что боль невыносима и будет длиться вечно, но при обращении к специалистам ситуация меняется.

- Важно подчёркивать, что суицид не является лучшим решением.

- Всё, что нужно – это просто быть рядом, слушать, помогать выговориться.

«Если очевидно, что человек хочет прыгнуть, важно сказать ему: «Ты можешь сделать это в любой день, необязательно сегодня». Необходимо сфокусировать его внимание на разговоре, спросить, что случилось, попросить рассказать его о своей жизни, что привело к такому решению. Если человек вступил в переговоры, скорее всего, он сомневается в принятом решении. Фраза «я вижу, что ты сомневаешься, пойдём вместе обсудим» может сработать», – говорит Екатерина Миронова.

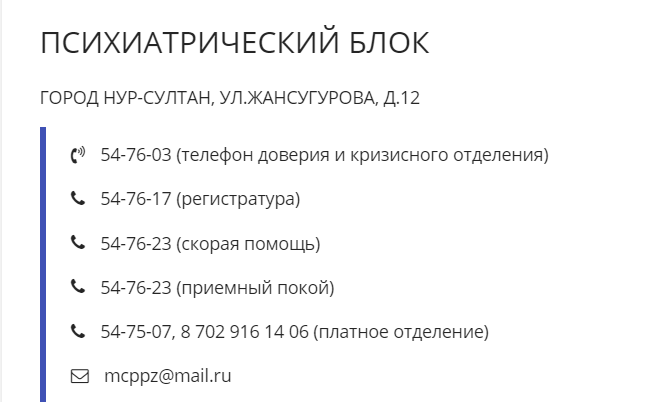

Где можно получить психологическую и психиатрическую помощь?

«В Нур-Султане работает центр психического здоровья, специалисты которого оказывают стационарную помощь, открыты центры психического здоровья при поликлиниках города (№№ 2, 6, 8, 10) – там оказывается амбулаторная психиатрическая помощь, работают кабинеты экстренной психологической помощи для взрослого и детского населения», – посоветовала Екатерина Миронова.

Психиатрическая служба: +7 (727) 376-56-60

Наркологическая служба: +7 (727) 382-34-62

Телефон доверия: 1303

Телефон доверия: 8 (708) 983-28-63

Контакты аналогичных центров психического здоровья в регионах можно найти в сети, ниже представляем номера горячих линий:

- 150 – телефон психологической помощи

- 111 – телефон доверия для детей и подростков

- 112 – экстренная служба спасения

- 1415 – телефон доверия для жертв бытового насилия

Источник

Суицидальные мысли. Как распознать и что делать?

Мария Твардовская СПИД.ЦЕНТР

По данным Всемирной организации здравоохранения, ежегодно в мире около 800 000 человек кончают жизнь самоубийством. Как отметил генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус, каждые 40 секунд в мире в результате самоубийства умирает один человек. Это статистика последнего отчета ВОЗ, опубликованного меньше месяца назад, в начале сентября. Причем эти показатели не учитывают количество попыток, не окончившихся смертью, которых примерно в 20 раз больше, считают авторы документа.

Россия входит в тройку стран-лидеров по количеству самоубийств — 26,5 случаев на 100 тысяч человек (что более чем вдвое выше среднемирового показателя — 10,5 случаев). Опережают нас только южноамериканская Гайана (30,2 случая) и африканский Лесото (28,9). В 2016 году в нашей стране было 44 тысячи самоубийств — пять человек в час.

Нередко люди, задумывающиеся о самоубийстве, не могут рассказать близким о проблеме или боятся обратиться за помощью. СПИД.ЦЕНТР подготовил материал о том, как распознать суицидальные настроения и как помочь в этой ситуации.

1. По каким признакам можно понять, что человек думает о самоубийстве?

Есть сигналы, по которым можно понять, что близкий человек в депрессии и не видит другого выхода, кроме самоубийства. Вот некоторые из них.

- Прямо говорит: «Я собираюсь убить себя», «Я хотел бы умереть» или «Я хотел бы, чтобы меня вообще никогда не было».

- Покупает оружие или таблетки.

- Отказывается общаться и все время проводит в одиночестве.

- Чувствует себя в ловушке или рассуждает о том, что все безнадежно.

- Бесконтрольно принимает алкоголь или наркотики.

- Делает рискованные и саморазрушительные вещи (например, употребляет наркотики или опасно водит).

- Раздает вещи, пишет завещание, прощается с людьми так, будто никогда больше их не увидит.

Предупреждающие знаки не всегда очевидны и могут быть разными, в каждом случае нужно ориентироваться на то, что не свойственно именно этому человеку.

Существует распространенное убеждение, что настоящие самоубийцы не рассказывают о своих планах, но, как уверяют психологи, это не так. Конечно, бывают ситуации, когда человек не рассказывает о своих проблемах, не пребывает в депрессии и внезапно совершает самоубийство, в этом случае едва ли можно помочь. Но если близкий говорит о намерении покончить с собой или вы наблюдаете какие-то из перечисленных признаков, не бойтесь поговорить с ним.

2. Как поговорить с близким и помочь ему?

Первое правило — не замалчивать проблему и не стараться ее обойти, объясняет психолог Татьяна Орлова. «Если человек хочет покончить с собой, то ему нужно сказать: „Я вижу, что с тобой происходит, и у меня есть предположение, что ты хочешь покончить с собой. Давай поговорим об этом“. После этого можно спросить, почему у человека сложилось такое мироощущение, почему возникло желание покончить с собой».

Как объясняет Орлова, обычно это обстоятельства, которые говорят человеку, что основы его жизни подорваны, нет выхода, никто не любит, нет путей развития. Разговор сам по себе поможет человеку понять, что он не одинок. «Вместе с этим можно вспомнить положительный опыт, сказать, что сложные ситуации в его жизни уже бывали, и поговорить с ним о том, как и за счет чего он тогда справился. Затем поискать ресурсы. Допустим, человек год не может найти работу. Что еще можно предпринять, с кем еще можно поговорить, какую помощь вы можете ему предложить, чтобы исправить эту ситуацию?» — продолжает психолог.

Также психолог подчеркивает, что нельзя обесценивать или осуждать. «Не надо отрицать и сразу пытаться поставить все аргументы под сомнение. Надо признать, что человеку тяжело иметь с этим дело. Нужно только сказать: „Я тебя слышу, я могу быть рядом с тобой, давай вместе поищем выход“ и предложить помощь психолога».

Кроме того, психологи советуют позаботиться о том, чтобы пространство было безопасным — убрать из дома все средства, которые человек может использовать для самоубийства. А также не оставлять его одного или предложить звонить вам, если возникнет непреодолимое желание покончить с собой.

3. В каких случаях стоит вызывать скорую психиатрическую помощь?

Не всегда вы можете самостоятельно помочь человеку, в таком случае лучше обратиться за специализированной помощью. «Если ваш близкий сказал, что собирается совершить самоубийство, и рассказывает, как бы он это сделал, или готовится к нему (покупает для этого что-то, пишет завещание) и при этом отказывается обратиться за помощью, стоит вызвать скорую психиатрическую помощь», — считает психиатр Сергей Дивисенко.

Еще один случай, по его мнению, когда надо сразу вызывать скорую — если человек наносит себе повреждения. «Не всегда самоповреждения — это попытка суицида. В некоторых случаях это может быть связано с желанием заглушить душевную боль физической, но иногда и селфхарм может быть опасным для жизни и здоровья», — уточняет Дивисенко.

4. Чем я могу помочь самому себе и что делать?

Иногда человек и сам понимает, что его мысли о самоубийстве деструктивны, и хочет помочь самому себе. Для таких случаев подробную инструкцию написали врачи клиники Майо.

- Помните, что мысли о самоубийстве обязательно пройдут.

- Признайте, что депрессия и мысли о безнадежности ситуации искажают ваше восприятие реальности и мешают принимать правильные решения.

- Поймите, что суицидальные чувства являются результатом излечимых проблем.

- Действуйте так, будто у вас есть другие планы на жизнь, даже если сейчас это сделать трудно.

- Обратитесь за помощью к психологу или психиатру, также вы можете позвонить на горячую линию психологической помощи.

Вместе с этим старайтесь оберегать себя.

- Придерживайтесь своего плана лечения. Принимайте назначенные лекарства и не пропускайте встречи с психотерапевтом.

- Держите под рукой список контактов людей, к которым вы можете обратиться в кризисной ситуации.

- Избавьтесь от предметов, с помощью которых вы можете себе навредить.

- Составляйте себе на неделю план занятий, которые могут вас поддержать или порадовать, и придерживайтесь его. Это могут быть занятия спортом или искусством или любое другое хобби.

- Общайтесь с друзьями и родственниками. Старайтесь не проводить время в одиночестве.

- Присоединитесь к группе поддержки, если в вашем городе есть такая.

- Старайтесь не употреблять наркотики и алкоголь, они могут усилить суицидальные мысли.

- Ведите дневник. Записывайте свои мысли и чувства о важных для вас вещах.

Источник

«Суицидальные мысли – это красный флажок, когда нужно все бросить и идти к врачу»

Психиатр Наталья Ривкина – о том, как помочь человеку, если у него пропало желание жить

Наталья Ривкина, руководитель Клиники психиатрии и психотерапии ЕМС. Фото: Арсений Несходимов для Republic

Какие мифы о суициде мешают спасать людей

В обществе к психическим расстройствам принято относиться как к болезням, которые угрожают лишь социальной жизни человека. Мы забываем о том, что и банальное тревожное расстройство при отсутствии адекватного лечения несет в себе такую же смертельную угрозу, как и рак, – пожалуй, даже менее контролируемую. Если при соматических болезнях, угрожающих жизни, мы «врага знаем в лицо», то с идеями о суициде связано очень много фантазий и мифов, из-за которых на болезнь могут даже не обратить внимание.

Самый главный и опасный миф заключается в том, что человек, который хочет совершить самоубийство, не станет об этом говорить. Принято думать, раз человек свое намерение проговаривает вслух – это бравада или манипуляция, можно быть спокойным, он вряд ли его реализует. На самом деле чаще всего, когда люди говорят, что у них есть мысли покончить с собой, они пытаются таким образом получить помощь. Иногда они это делают опосредованно – говорят, что устали от жизни, или подобные вещи, на которые семья может не обращать особого внимания. На самом деле, если человек в любой форме высказывает суицидальные идеи, это повод немедленно обсудить ситуацию с врачом.

Второй миф касается так называемого антивитального поведения и манипуляций. И то и другое может приводить к необратимым последствиям. Если человек наносит себе порезы, чтобы с помощью физической боли облегчить тяжелое эмоциональное состояние, это называется антивитальным поведением. Сегодня оно превратилось в настоящую эпидемию среди подростков, которая особенно распространена в закрытых школах. Формально подросток не имеет цели покончить жизнь самоубийством, но он не в состоянии контролировать эту грань. Поэтому в современной детской психиатрии нет разделения между антивитальным поведением и суицидальным. Часто родители, думая, что таким образом ребенок манипулирует ими, пытается привлечь внимание или урегулировать какой-то конфликт в семье, не воспринимают порезы с той серьезностью, с которой необходимо. Они не обращаются за помощью к специалистам, что порой заканчивается трагично. Антивитальное поведение у подростков требует внимания психиатра. Оно несет в себе такую же смертельную опасность, как и суицидальная попытка.

И, наконец, третье распространенное заблуждение, что вопрос «Думаешь ли ты о смерти, о самоубийстве?» может спровоцировать суицид. Это абсолютный миф! На консультациях, спрашивая подростков о суицидальных мыслях, я через раз слышу возмущение родителей: «Как вы можете задавать такие вопросы?!» Родители считают, что врач таким образом может подтолкнуть ребенка к суициду. Более того, даже соматические врачи, которые работают с онкологическими больными, людьми, страдающими от рассеянного склероза и других тяжелых заболеваний, ассоциированных с суицидальным риском, боятся спрашивать своих пациентов. Хотя на самом деле это единственный способ узнать, что происходит с человеком, и помочь ему. И вопрос этот никак не может подтолкнуть к суициду. И если у кого-то нет такой идеи, от того, что мы спросим: «А не думаете ли вы покончить с собой?» – у него неожиданно эта мысль не возникнет. Зато если суицидальные идеи действительно есть, ответ на вопрос дает нам шанс спасти человеку жизнь.

О людях, которые больше подвержены суицидальному риску

К сожалению, суицидальному поведению, как и любви, все возрасты покорны. Не существует возрастных рамок, за пределами которых можно перестать беспокоиться по этому поводу. Однако особую группу риска составляют подростки. Именно в подростковом возрасте чаще всего проявляются психические расстройства. Помимо этого, у подростков не до конца сложилась система эмоциональной регуляции и доступных средств, чтобы справляться с напряжением, у них меньше, чем у взрослых. С подростками есть еще одна большая сложность – многие психоэмоциональные проблемы и психические расстройства путают с подростковым кризом, и родители чувствуют себя относительно спокойно, потому что им кажется: все перерастет, у наших соседей дела еще хуже. Так можно пропустить в том числе и суицидальный риск.

Другая большая группа, требующая особого внимания, – люди старшего возраста. У них тоже происходят определенные изменения эмоциональной регуляции, повышается риск развития депрессии плюс возрастной кризис, связанный с переходом от одного образа жизни к другому. Уйдя с работы, люди часто теряют смысл жизни, боятся стать бременем для семьи, тяжело переживают возрастные физиологические изменения. Внешне это может быть незаметно, родные могут считать, что человек просто скучает на пенсии, и у близких может не возникнуть даже мысли, что за этим кроется что-то еще. Здесь нужны усилия семьи, чтобы поддержать в человеке ощущение его значимости.

Отдельную группу риска составляют люди с некоторыми соматическими заболеваниями. Например, при раке поджелудочной железы очень высока частота депрессий и, как следствие, суицидального поведения. У паллиативных больных, особенно при болевом синдроме, в полтора раза выше риск, чем у онкологических пациентов на более ранних этапах.

По международному стандарту, если симптомы депрессии (подавленность, апатия, сниженное настроение, тревога, нарушение сна) существуют больше двух недель, это требует назначения лекарств. Потенциально эти состояния несут в себе суицидальный риск. К примеру, подростки, которые до трех часов ночи сидят в социальных сетях, вызывая раздражение родителей, на самом деле могут иметь проблемы со сном, а вовсе не желание сидеть за компьютером. И достаточно об этом спросить, чтобы услышать: «Я не могу уснуть». На этот симптом нужно обязательно обращать внимание.

О том, как обстоят дела в России

Главная российская особенность в этой общечеловеческой проблеме – попытки решить все внутри квартиры. Не выносить сор из избы и тем более не обсуждать ничего со специалистами. В России очень низкий уровень информированности о психических расстройствах в целом и о суицидальном риске в том числе. Во всем мире есть большие социальные и медийные проекты, которые объясняют, как распознать у человека суицидальный риск, учат не бояться задать вопрос о суицидальных мыслях, развенчивают мифы и дестигматизируют психиатров. В России люди до сих пор убеждены, что, идя к психиатру, они получат печать в паспорт и пожизненное клеймо.

Другая беда российской медицины – отсутствие в государственных клиниках комплексного подхода к оказанию медицинской помощи, когда с пациентом работает не только психиатр, подбирая медикаментозную терапию, но и психотерапевт. И когда с семьей пациента тоже работают врачи-специалисты. Кроме того, часто доктора не выявляют суицидальные мысли пациентов при наблюдении за ними. Несколько лет назад наше отделение совместно с кафедрой психиатрии Медицинской школы ЕМС курировало программу Департамента здравоохранения на базе Европейского медицинского центра, через которую прошло около восьмисот врачей. В рамках этой программы мы учили онкологов обсуждать с пациентами их желание умереть, правильным образом задавать вопросы. Соматические врачи должны быть первым звеном, которое выявляет пациентов, нуждающихся в консультации психиатра.

И наконец, огромная проблема – у нас очень плохо диагностируют у подростков состояния, в которых высок риск развития психических расстройств и суицидальных намерений. В школах нет подготовленных психологов, разбирающихся в вопросах психиатрии. Нет социальной системы оценки рисков, обучения родителей, информирования общества, продуманной системы ранней диагностики. Например, в Австралии есть федеральная программа, по которой все подростки 12–13 лет проходят психиатрическую оценку на выявление факторов риска психических расстройств. А мы, конечно, можем задавать себе вопрос, бороться с «группами смерти» во «ВКонтакте» или не бороться. Но помимо этих вопросов, должны быть и другие, более важные – что мы как общество должны сделать для предупреждения развития у ребят суицидального поведения. Потому что понятно, что и «группы смерти», и пошаговые инструкции в интернете, как наносить самопорезы, привлекут только тех молодых людей, у которых есть очень большое нервное напряжение, и они ищут способ с ним справиться.

О принудительной госпитализации

Люди, которым приходит в голову идея покончить с собой, чаще поначалу боятся этой мысли. Таким пациентам легче помочь, потому что они ищут помощи. Гораздо труднее ситуация, если у человека уже есть не просто идея, но и четкий план, как покончить с собой. Тогда врачи и родные попадают в тяжелое с психологической и этической точки зрения положение. При наличии активного суицидального риска и разработанного плана во всем мире пациенты получают недобровольное лечение – их госпитализируют в стационар без их согласия. Лечение они могут получить только в государственных клиниках. И госпитализация происходит через «скорую помощь».

Это эмоционально непростое решение и для меня как для врача, и для близких человека. Семьи обычно боятся этого момента, но здесь нужно взвешивать все за и против, все риски. Такая ситуация в психиатрии приравнивается к положению, когда, например, у пациента перитонит и ему нужна операция по жизненным показаниям. В моей практике был случай, когда восемнадцатилетней пациентке была показана ампутация, иначе она могла погибнуть, но и она, и ее семья были категорически против, они все говорили, что пусть она лучше умрет, чем будет жить без ноги. При угрозе смерти врач обязан оказать помощь, приняв решение за пациента. В этом смысле психиатрия ничем не отличается от любого другого направления медицины. Здесь действует обычная медицинская логика. Когда человек находится между жизнью и смертью, врач обязан оказать ему помощь.

Если у человека болит живот, мы понимаем, что это симптом какой-то болезни. А к нежеланию жить мы относимся просто как к психологическому состоянию. На самом деле это не просто психологическая история: мне стало грустно, и я решил, что не буду больше жить. Это симптом болезни, которую нужно лечить.

О том, как психиатр работает с людьми с суицидальными мыслями

Люди бывают так охвачены переживаниями и душевной болью, что им сложно увидеть какие-либо альтернативы. Но психиатр никогда не спорит с человеком, не говорит ему: «У вас плохой план, вообще-то у вас все в жизни хорошо». Мы совершенно нейтрально признаем: «Да, этот план имеет право на существование, но давайте подумаем, к чему это приведет, каковы альтернативы, какая возможна поддержка». Существует специальная методика – мотивационные интервью, которые нацелены на то, чтобы помочь пациенту, взвесив все за и против, выбрать жизнь. Есть так называемый антисуицидальный контракт, по которому пациент в течение какого-то времени обязуется не совершать самоубийство, а мы за это время беремся ему помочь. Задача врача – обсуждать с пациентом то, что с ним происходит, и нащупать точку, когда человек скажет: хорошо, я не вижу просвета в будущем, я чувствую себя виноватым перед всеми, мне приходит в голову идея покончить со всем – но я готов обсудить альтернативы и принять помощь. Мы должны очень четко понять мотивацию конкретного человека и исходить только из нее.

О том, что происходит с близкими человека, совершившего самоубийство

Близкие людей, совершивших самоубийство, переживают тяжелейший стресс и нередко сами оказываются в группе риска посттравматического расстройства. Это может быть отсроченная реакция, которая проявляется только через полгода в виде той же потери смысла жизни, потери ориентиров. Люди могут терять круг общения, интересы и в том числе испытывать суицидальные мысли. Им тоже требуется помощь специалистов.

Часто мы видим пациентов, которые очень долго готовились к самоубийству, иногда полгода-год. При этом в семье с хорошими, теплыми отношениями об этом даже не подозревали. К сожалению, депрессию мы видим далеко не всегда. Есть так называемые формы маскированной депрессии, когда человек остается активным и ведет себя привычным образом. Для родных такая ситуация оказывается тяжелейшим ударом. При этом они редко обращаются к специалистам из-за давящего чувства вины, считая, что неправильно в их ситуации искать помощи. Конечно, таких людей стоит всеми силами мотивировать на визит к врачу, потому что возвращаться к жизни после пережитого очень трудно.

О том, как уговорить человека обратиться к психиатру

Если вы заметили у близкого человека признаки депрессии и суицидальные мысли, то единственный правильный шаг – идти к специалисту. Но фраза «Давай обратимся к психиатру» в России звучит пугающе. В EMC я часто сталкиваюсь с ситуацией, когда человек отказывается от помощи и семью нужно учить, как уговорить.

Правило номер один – постарайтесь понять, что действительно тяготит человека. Правило номер два, которое связано с первым, – его не обязательно тяготит то, что тяготит вас. Например, ваш муж, жена, ребенок или родитель из-за депрессии может стать очень раздражительным, и вам от этого тяжело. Но это не значит, что и ему от этого тяжело. Возможно, ему тяжело от того, что он плохо спит. Или вас очень тяготит, что близкий человек апатичен – вы говорите ему: «Сколько можно, ты с трудом встаешь с дивана, с трудом ходишь на работу, тебе нужно к врачу». А он вам скажет, что для него это нормально. Но его может тяготить то, что он испытывает постоянную тревогу. И здесь есть очень важный момент для любого психиатра и для любого родителя. Суицидальные мысли – это красный флажок, когда нужно все бросить и идти к врачу.

Подростков может беспокоить то, что им стало сложно общаться со сверстниками. Их очень беспокоит то, что они плохо спят и испытывают тревогу. Это то, за что мы должны зацепиться и сказать: «Слушай, я знаю, что тебя трясет от тревоги и ты не всегда понимаешь, с чем она связана. Есть специалисты, которые этим занимаются, давай встретимся с ними?» Слова «ты нас пугаешь» или «ты со всеми ругаешься» – это не аргумент. Аргумент только то, что беспокоит самого человека.

Правило номер три – хорошо, когда с предложением обратиться к врачу к человеку приходит наиболее значимый для него близкий. И очень часто это может быть не член семьи, а кто-то из его друзей или друзей семьи.

Четвертое правило – эффект неожиданности. Если человек согласился обратиться за помощью, не договаривайтесь пойти к врачу послезавтра, идите сегодня. Если человек сказал «да», лучший ответ: «Отлично, такси ждет внизу, поехали». Поэтому имеет смысл заранее встретиться с доктором и обсудить некий общий план действий.

Наконец, важно знать: какова бы ни была причина депрессии или возраст человека, способ распознать суицидальные мысли один. Нужно задать вопрос: «Бывает ли у тебя мысль, что ты не хочешь жить?» Нужно не бояться спрашивать и запомнить, что этот вопрос еще никогда никого не убил, но реально давал нам шанс. Потому что, к сожалению, на разных жизненных этапах человек может столкнуться с потерей смысла жизни. И мы имеем право говорить об этом с нашим ребенком, родителями или бабушкой. Это часть нашей близости, часть связи между любящими людьми – часть нашей жизни.

Текст: Ася Чачко. Фото: Арсений Несходимов для Republic

Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста

Источник