- Что чувствует рыба при замораживании

- Изменения свойств мороженой рыбы при хранении

- Физико-химические свойства

- Биохимические свойства

- Условия и сроки хранения мороженой рыбы

- Пороки мороженой рыбы

- Глава IV. Производство мороженой рыбы

- Изменения свойств рыбы при замораживании

- Физические и структурно-механические свойства

- Теплофизические свойства

- Биохимические и физико-химические свойства

Что чувствует рыба при замораживании

Изменения свойств мороженой рыбы при хранении

Физико-химические свойства

К физико-химическим изменениям относятся усушка, изменение цвета и гистологической структуры.

При хранении мороженой рыбы всегда существует разность давлений водяного пара над поверхностью рыбы и окружающей воздушной среды холодильного помещения. Разность давлений обусловливает испарение влаги с поверхности рыбы и, как следствие этого, перемещение ее из внутренних слоев рыбы к поверхности, т. е. внутреннюю диффузию. Эта разность может быть уменьшена путем понижения температуры хранения и увеличения относительной влажности воздуха.

В результате испарения влаги происходит усушка рыбы, которая зависит от ее вида и химического состава, свойств и размера, вида упаковки, температуры и продолжительности хранения, способа укладки и расположения в камере или трюме, системы охлаждения, холодильного помещения, степени его загрузки, величины теплопритоков и др. Усушке подвергаются в основном поверхность рыбы и близлежащие слои мышечной ткани.

Цвет мяса рыбы, обезвоженного в процессе холодильного хранения, изменяется. Оно становится губчатым, а после размораживания и тепловой обработки — сухим и волокнистым.

Степень усушки и качественных изменений при этом зависит от температуры хранения и диапазона ее колебаний. С понижением температуры хранения усушка мороженой рыбы уменьшается: при хранении мороженой рыбы при температуре -30°С усушка в 3 раза меньше, чем при -18°С. Понижение температуры хранения с -30 до -40°С сопровождается уменьшением усушки на 0,013% каждый месяц хранения.

Величина усушки зависит от химического состава рыбы: чем больше влаги содержится в рыбе, тем больше может из нее испариться, поэтому усушка у нежирных рыб больше, чем у жирных.

Усушка мороженой рыбы зависит также от способа охлаждения холодильной камеры и трюма. При панельной системе охлаждения усушка меньше, чем при воздушном охлаждении. Плотная укладка мороженой рыбы в штабеля способствует уменьшению усушки продукта.

Важную роль играют и такие факторы, как толщина глазури, продолжительность хранения, относительная влажность и скорость циркуляции воздуха. При хранении мороженой рыбы, упакованной в полимерную пленку, обезвоживание происходит по мере хранения, но при этом влага, испаряющаяся из продукта остается внутри упаковки в виде инея.

Одним из наиболее эффективных способов снижения усушки мороженой рыбы Уфи длительном хранении наряду с понижением температуры хранения являютая ее глазирование с применением водорастворимых полимерных материалов, а также упаковка в газопаронепроницаемые пленки.

При продолжительном хранении, а также при колебании температуры в холодильной, камере или трюме в мышечной ткани мороженой рыбы происходят структурные изменения, которые обусловлены перекристаллизацией влаги: число крупных ледяных кристаллов увеличивается; мелкокристаллическая структура превращается в крупнокристаллическую.

Чем продолжительнее хранение мороженой рыбы и неустойчивее температура, тем больше размеры кристаллов льда в ее тканях. При этом целость мышечных волокон нарушается, что приводит к большим потерям тканевого сока при размораживании и, следовательно, к ухудшению качества рыбы. После тепловой обработки мясо рыбы становится более сухим и жестким, пищевая ценность его снижается.

Перекристаллизация льда в тканях рыбы является причиной изменения цвета продукта вследствие неодинакового преломления света при разных размерах кристаллов льда. Цвет рыбы может изменяться также из-за образования обезвоженного поверхностного слоя в связи с усушкой.

Биохимические свойства

В процессе холодильного хранения в мороженой рыбе протекают биохимические процессы, приводящие к окислению жира и денатурации белков, причем для мороженой рыбы с высоким содержанием жира более характерны изменения в результате окислительных процессов в жире, а для тощей рыбы — денатурационные изменения в белковой системе сырья.

Степень этих изменений в значительной степени зависит от химического состава и свойств мороженой рыбы, температуры, длительности холодильного хранения и др. Чем ниже температура хранения, тем медленнее протекают денатурационные и ферментативные процессы в мороженой рыбе. Окисление жира в рыбе происходит даже при очень низких температурах (ниже -30°С).

Окислительная порча жира сопровождается пожелтением, образованием на поверхности рыбы ржавых пятен. При этом в рыбе накапливаются продукты окисления жира, ухудшающие ее вкус и придающие ей неприятный запах.

Однако подкожное пожелтение не всегда является признаком окислительной порчи жира. В коже некоторых морских рыб содержатся жирорастворимые вещества — каротиноиды желтого и красного цвета. В процессе хранения мороженой рыбы белково-каротиноидные комплексы разрушаются, каротиноиды переходят в подкожный слой жира, вызывая подкожное пожелтение у мороженых рыб. Подкожное пожелтение в отличие от окислительной порчи жира не является: пороком, поскольку не ухудшает вкуса и пищевой ценности рыбы.

Усушка рыбы в процессе хранения оказывает непосредственное влияние на окисление жира и денатурационные изменения белков. При чрезмерной усушке наблюдается не только потеря массы, но и ускоренное окисление жира в результате испарения льда с поверхностных слоев мороженой рыбы, что облегчает доступ кислорода воздуха к мышечной ткани.

При длительном хранении рыбы происходит гидролиз жира, который сопровождается окислением, в результате чего возникает прогоркание. Для замедления окислительной порчи жира применяют быстрое замораживание рыбы до низких температур, глазирование, упаковку мороженой рыбы в газопаронепроницаемые полимерные материалы, а также различные антиокислители и низкотемпературное хранение.

Условия и сроки хранения мороженой рыбы

Одним из важнейших факторов, определяющих оптимальные условия длительного сохранения качества мороженой рыбы при хранении, является температурно-влажностный режим воздуха в трюмах и камерах холодильного хранения, В процессе хранения оптимальную температуру и влажность необходимо поддерживать постоянными. В соответствии с технологическими инструкциями колебание температуры воздуха должно составлять не более ±0,5°С, а относительной влажности — не более ±1%. При загрузке и выгрузке камер на 50% их вместимости допускается повышение температуры воздуха на 3°С, свыше 50% — на 4°С.

В камеры или трюмы нельзя загружать мороженую рыбу, средняя конечная температура замораживания которой более чем на 2°С отличается от температуры воздуха холодильного помещения.

Для выравнивания температуры и влажности воздуха в камерах хранения мороженой рыбы должна поддерживаться естественная циркуляция воздуха 0,01-0,08%).

В течение всего периода хранения мороженой продукции в трюмах или камерах хранения систематически, 2 раза в сутки, измеряется температура воздуха дистанционными датчиками температуры или обычными ртутными термометрами, относительная влажность воздуха — один раз в неделю при помощи психрометра. Температурный и влажностный режимы холодильного хранения мороженой продукции фиксируются в специальном журнале.

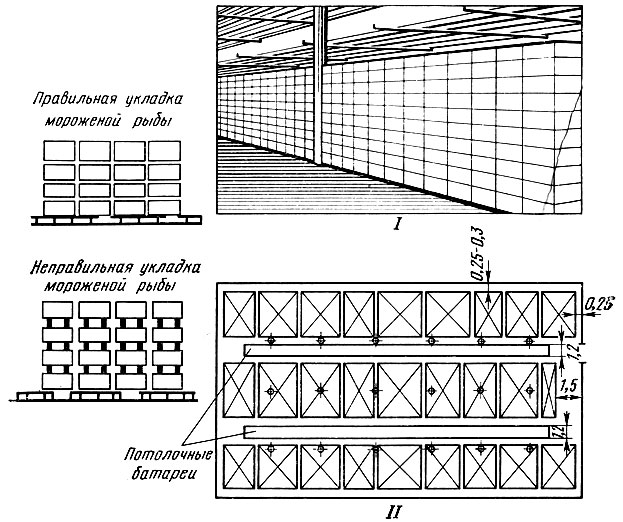

Ящики с мороженой рыбой укладывают в штабеля плашмя (крышками вверх) с прокладкой реек или напольных решеток под нижний ряд (рис. 55), которые необходимы для обеспечения свободной циркуляции воздуха между ящиками и полом холодильного помещения. Высота штабеля зависит от прочности ящиков и высоты камер холодильника.

Рис. 55. Камера хранения мороженой рыбы: I — укладка ящиков с мороженой рыбой; II — укладка в плане

При укладке ящиков нет необходимости делать прокладки под каждый ряд: чем плотнее уложена мороженая продукция в штабеле, тем лучше она сохраняется и тем меньше усушка.

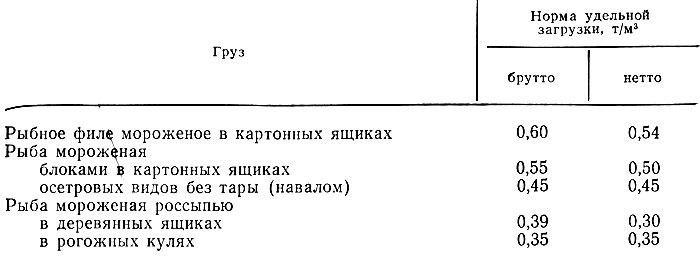

Плотность укладки мороженой продукции на 1 м 3 грузового объема зависит от вида рыбы, способа замораживания, рода тары или упаковки, а также от способа укладки. Существующие нормы удельной загрузки мороженой рыбопродукции на единицу грузового объема камер хранения приведены в табл. 29.

Таблица 29

Осетровую мороженую рыбу (глазированную и неглазированную) укладывают в штабеля в распакованном виде на решетки, покрытые рогожами. Штабель мороженой рыбы сверху и с боков закрывают рогожами, поверх которых, намораживают ледяную корку (глазурь). Глазирование штабеля производят равномерно путем орошения рогожи холодной водой температурой 2-3°С.

Для лучшего использования холодильной площади мороженую рыбу рекомендуется укладывать на расстоянии: от стен без приборов охлаждения — 0,3 мг от потолка без приборов охлаждения — 0,2 м, от приборов охлаждения (пристенных и потолочных) — 0,4 м, от воздушных каналов (нижней поверхности) — 0,3 м. В камерах с теплозащитным кожухом отступов не делают. Наличие отступов (зазоров) способствует свободной циркуляции воздуха между стенами к штабелями мороженой рыбопродукции, а также очистке приборов охлаждения от инея.

Для грузовых тележек в камерах оставляют один проезд шириной 1,2 м на каждые 10 м ширины холодильной камеры.

На судне ящики с мороженой рыбопродукцией укладывают от борта к борту равномерно по всей площади трюма во избежание образования крена. Каждый вид мороженой продукции укладывают отдельно.

Для механизации погрузочно-разгрузочных работ применяют пакетный способ хранения мороженой рыбопродукции на поддонах. Для формирования пакетов применяют поддоны двух типов: стандартный международный поддон 2П-04 (800 X 1200 X 150 мм) и 2П-04 (1200 X 800 X 150 мм).

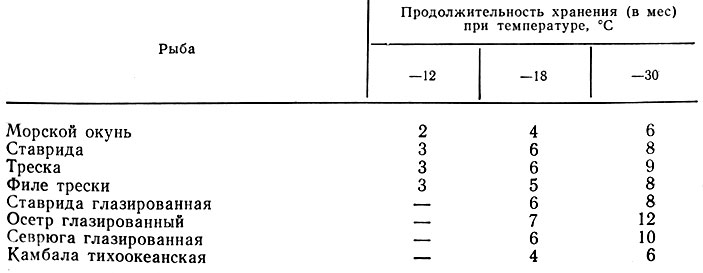

Сроки хранения мороженой рыбы зависят от ее вида и химического состава, исходного состояния, вида разделки, способа и режимов замораживания рода упаковки, температуры хранения и других факторов.

В табл. 30 приведены сроки хранения некоторых видов рыб при различной температуре.

Таблица 30

Упаковка мороженой рыбы в газопаронепроницаемые пленки, в особенности при вакуумировании, позволяет увеличить срок хранения как тощей, так и жирной рыбы. Так, при упаковке мороженой рыбы в пакеты из полиэтилен-целлофана, лавсан-полиэтилена без вакуумирования срок хранения увеличивается в 2 раза (с вакуумированием — в 3-4 раза по сравнению с упаковкой мороженой рыбы в пакеты с парафиновым и кремнийорганическим покрытием). Применение усадочных пленок типа «Саран» способствует удлинению срока хранения мороженой рыбы на 3-4 мес по сравнению с хранением в пергаменте.

Пороки мороженой рыбы

Обезвоживание (усушка) поверхностного слоя — порок, при котором вследствие усушки поверхностного слоя появляется тонкий белый налет в виде «холодного ожога», покрывающий полностью или частично поверхность мороженой рыбы. Мясо рыбы обесцвечивается, приобретает сухую жесткую консистенцию. При чрезмерной усушке наблюдается не только потеря массы рыбы, но и ухудшение гидрофильных свойств мяса, а также ускорение окислительной порчи жира.

Окислительная порча жира возникает при длительном хранении мороженой рыбы под действием кислорода воздуха и кислорода, содержащегося в тканях рыбы. В результате окисления ухудшается запах продукта.

Подкожное пожелтение жира в отличие от окислительной порчи не ухудшает вкуса и пищевой ценности мороженой рыбы.

Подкожное пожелтение жира обусловлено переходом в подкожный слой жира каротиноидов — жирорастворимых веществ желтого или красного цвета, oсодержащихся в коже рыб в виде белково-каротиноидных комплексов, которые разрушаются при хранении. Подкожное пожелтение возникает только у рыб, имеющих подкожный слой жира, в коже которых содержится не менее 0,8 мг% каротиноидов.

Старые запахи являются признаком денатурационных изменений в белковой системе мороженой рыбы, особенно проявляющихся при длительном хранении у рыб с высоким содержанием влаги. С появлением «старого запаха» наблюдается изменение консистенции мяса рыбы, которое после варки становится волокнистым и жестким.

Источник

Глава IV. Производство мороженой рыбы

Изменения свойств рыбы при замораживании

Замораживание рыбы сопровождается изменением физико-химических, био-химических и особенно структурно-механических свойств ее мышечной ткани.

Характер этих изменений в значительной мере зависит от вида рыбы, исходного ее состояния, скорости и способа замораживания.

Физические и структурно-механические свойства

Отрицательную температуру, при которой в мясе рыбы начинается процесс образования первых кристаллов льда, называют криоскопической Значение ее определяется концентрацией в тканевом соке рыбы солей, органических кислот и других соединений, и чем больше содержание влаги в мясе рыбы, тем ближе значение к 0°С.

Криоскопическая температура разных видов рыб различна и находится в пределах: для пресноводных рыб от -0,5 до -1°С, для морских рыб от -0,8 до 2°С.

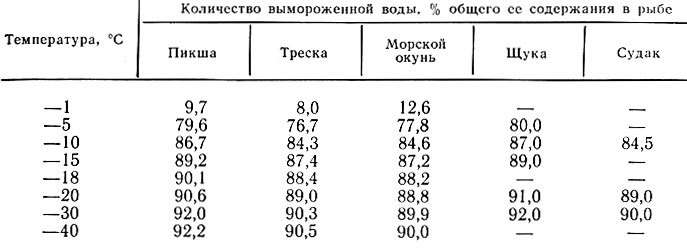

С понижением температуры рыбы количество воды, превратившейся в лед, увеличивается. Эту воду принято называть вымороженной. Количество вымороженной воды зависит от температуры, до которой замораживается продукт, его химического состава, структуры и исходного состояния.

Количество вымороженной воды определяется отношением количества льда, образовавшегося в рыбе при данной температуре, к общему количеству содержащейся в ней влаги, и выражается в процентах или в долях единицы.

Если криоскопическая температура продукта близка к -1°С, то количество вымороженной воды в области температур до -30°С можно определить по эмпирическому уравнению Чижова

где А и В — постоянные коэффициенты; А=110,5; В=0,31; t — конечная температура мороженой рыбы, взятая по абсолютной величине, °С.

Если криоскопическая температура продукта более чем на 0,5°С выше или ниже -1°С, то уравнение принимает вид

Количество вымороженной воды у некоторых видов рыб в зависимости от температуры (данные Риделя) приведено в табл. 16.

Таблица 16

( Примечание. Содержание влаги в пикше 83,6%, треске — 80,3%, морском окуне — 79,1%, щуке -83,5%, судаке -79%.)

Из данных табл. 16 видно, что наиболее интенсивное льдообразование в тканях рыбы происходит в зоне температур от -1 до -5°С. При температуре -40°С вымораживается более 90% содержащейся в рыбе влаги. Температуру, при которой практически вся влага превращается в лед, называют эвтектической.

Для рыбы эвтектическая температура составляет -55÷-65°С. Степень изменения структуры мяса рыбы при замораживании определяется скоростью процесса: чем быстрее происходит замораживание, тем меньшим структурным изменениям подвергается продукт. При низких скоростях отвода тепла кристаллообразование в мясе рыбы обычно начинается в межволоконном или межклеточном пространстве. Образующиеся кристаллы имеют довольно крупные размеры, и их сравнительно немного.

Увеличение скорости замораживания приводит к возрастанию количества и уменьшению размеров кристаллов. При высоких скоростях отвода тепла, например при низкотемпературном замораживании, мельчайшие кристаллы льда образуются как вне, так и внутри клеток и волокон. При этом структура мышечной ткани почти не отличается от структуры незамороженной ткани.

Однако чрезмерное увеличение скорости замораживания сверх определенного предела может вызвать нежелательные структурные изменения в продукте. Так, при замораживании в жидком азоте, когда скорость процесса достаточно велика, наряду с формированием многочисленных и очень мелких кристаллов наблюдается появление макротрещин и внутренних разрывов.

При медленном замораживании образуются в основном крупные кристаллы льда и в первую очередь в межклеточном пространстве. Кристаллы имеют форму дендритов, необратимо нарушающих структуру мяса рыбы, что стимулирует гидролитические, окислительные и ферментативные процессы.

На структурные изменения мяса рыбы при замораживании оказывает влияние посмертное состояние сырья перед замораживанием. Наибольшему травмированию кристаллами льда подвергается мышечная ткань рыбы, замороженная в состоянии окоченения.

С увеличением скорости замораживания благодаря снижению активности диффузионных процессов влияние структуры, определяемой физиологическим состоянием рыбы, ослабляется и при низкотемпературном замораживании кристаллы льда распределяются равномерно внутри и вне клеток.

Размеры и характер распределения кристаллов в мышечной ткани рыбы и связанная с этим степень разрушения морфологических структурных элементов определяют размеры потерь мышечного сока при размораживании и последующей обработке.

По мере льдообразования изменяются и структурно-механические свойства мяса рыбы. При положительных температурах мясу рыбы присущи упругопла- стические свойства, которые определяются особенностями его морфологической структуры, свойствами отдельных образований, входящих в эту структуру, а также свойствами белков, являющихся, как известно, основным элементом структуры.

С началом льдообразования по мере снижения температуры механические свойства мяса рыбы меняются очень значительно, что обусловлено различием механических свойств воды и льда. Постепенное превращение воды в лед при понижении температуры мяса рыбы вызывает соответственно постепенное ослабление его пластических и нарастание упругих свойств.

При замораживании увеличивается твердость рыбы, которая в зависимости от температуры характеризуется следующими данными: при температуре -1°С твердость мяса рыбы, измеряемая усилием, затраченным на введение в мясо на глубину 3 мм металлического конуса диаметром 1 см, составляет 4,4 Н, а при -2°С -35 Н, при -4°С -157 Н.

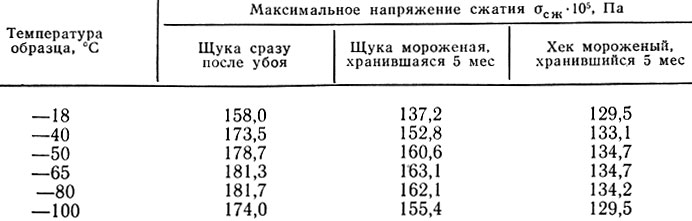

В табл. 17 приведены данные о влиянии температуры на предел прочности мяса рыбы. Последний оценивался максимальным напряжением сжатия осж, которое образец мяса рыбы выдерживал до разрушения.

Таблица 17

Как видно из представленных данных, понижение температуры мяса рыбы от -18 до -50°С сопровождается повышением его прочностных свойств. При температуре ниже -80°С прочностные свойства ослабевают и появляется хрупкость, выражающаяся в значительном снижении σсж.

Увеличение хрупкости мяса рыбы при температуре ниже -80°С объясняется механическими повреждениями макроструктуры мяса рыбы, возникающими вследствие возрастающих в нем напряжений.

На механические свойства мяса рыбы оказывает влияние также и состояние сырья, направляемого на замораживание. Предел прочности мышечной ткани рыбы в состоянии расслабления уменьшается на 20-40% по сравнению с рыбой, находящейся в состоянии окоченения. У рыбы, хранившейся в мороженом виде в течение 5 мес, предел прочности мяса меньше, чем у рыбы, замороженной сразу после вылова.

При температурах, обеспечиваемых на практике при замораживании рыбы (-18÷-25°С) и последующем холодильном хранении, пластичность мяса рыбы довольно велика.

Увеличение упругости мяса рыбы, а также хрупкости с понижением температуры можно использовать для измельчения мороженой рыбы в условиях отрицательных температур в машинах ударного действия и получать при этом фарш из рыбы по более простой технологии.

Теплофизические свойства

Наиболее важными показателями теплофизических свойств рыбы являются теплоемкость, теплопроводность, температуропроводность и энтальпия.

Теплофизические характеристики являются переменными и зависят от температуры, химического состава и свойств сырья. При положительных температурах теплофизические показатели рыбы меняются незначительно и их практически считают постоянными, зависящими в основном от содержания влаги и жира в продукте.

Превращение воды в лед при замораживании рыбы приводит к значительному изменению ее теплофизических свойств, так как свойства воды и льда весьма различны.

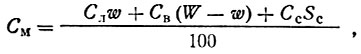

Удельная теплоемкость мороженой рыбы См [в Дж/(кг•К)] выражается формулой

где Сл — удельная теплоемкость льда, Дж/(кг•К) [Сл≈2,09 кДж/(кг•К)].

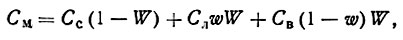

При тепловых расчетах процесса замораживания используют условную удельную теплоемкость, которая не включает теплоту фазового превращения воды. Условная удельная теплоемкость замороженных продуктов может быть подсчитана по формуле

где Сс, Сл, Св — теплоемкость соответственно сухого вещества, льда и воды, кДж/(кг•К).

С понижением температуры продукта его теплоемкость уменьшается, так как теплоемкость льда меньше, чем воды. Для технических расчетов теплоемкость мороженой рыбы принимают равной 2 кДж/(кг•К).

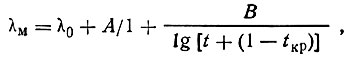

Теплопроводность мороженой [в Вт/(м•К)] рыбы определяется по формуле

где λ0 — теплопроводность продукта при криоскопической температуре, Вт/(м•К); А и В — коэффициенты, равные соответственно 0,669 и 0,148.

При вычислении коэффициента теплопроводности λм расчетную и криоскопическую температуры берут без знака минуса.

Для расчетов теплопроводность мороженой рыбы принимают равной 1,16 Вт/(м•К).

Температуропроводность мороженой рыбы а (в м 2 /с) при понижении ее температуры возрастает в связи с увеличением теплопроводности при одновременном уменьшении теплоемкости.

Температуропроводность мороженой рыбы определяется по формуле

Плотность мороженой рыбы в результате замораживания уменьшается, на 5-8%. С понижением температуры мороженой рыбы ее плотность изменяется незначительно в отличие от теплоемкости, теплопроводности и температуропроводности.

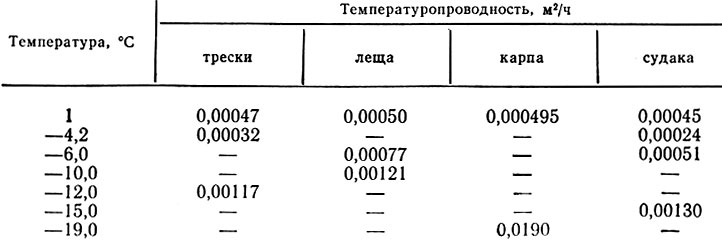

Температуропроводность некоторых рыб приведена в табл. 18.

Таблица 18

Энтальпия рыбы зависит от ее химического состава, свойств и температуры.

При замораживании рыбы изменение энтальпии Д/м (в Дж/кг) в зависимости от температуры может быть выражено формулой

где tз — температура замерзания тканевого сока рыбы (криоскопическая температура), K.

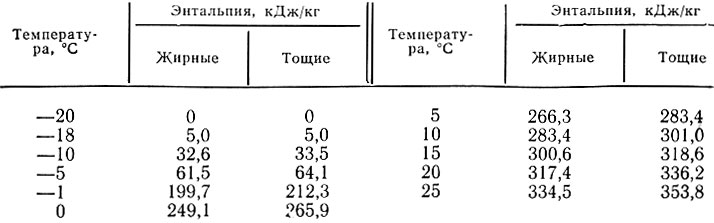

В табл. 19 приведены значения энтальпии некоторых жирных и тощих рыб. За нуль принята температура -20°С.

Таблица 19

Биохимические и физико-химические свойства

Основными причинами, вызывающими изменения биохимических и физико-механических свойств рыбы при замораживании, являются: механическое разрушение структуры мышечной ткани кристаллами льда, образующимися при замерзании воды, денатурация белков мяса рыбы под действием гипертонических растворов солей, концентрация которых увеличивается по мере вымораживания воды, распад некоторых химических веществ, содержащихся в мясе рыбы.

Изменение свойств мяса рыбы при замораживании в значительной степени зависит от изменения свойств ее мышечных белков, степени их денатурации. Денатурация белков сопровождается уменьшением их растворимости, способности к набуханию и обусловливает ухудшение качества мороженой рыбы по сравнению со свежей. Мясо рыбы становится сухим и жестким.

Степень денатурационных изменений белков мышечной ткани рыбы при замораживании определяется условиями замораживания и в основном продолжительностью нахождения рыбы в интервале температур от криоскопической до -5°С, а также исходным состоянием сырья перед замораживанием. Для максимального сохранения свойств мяса рыбы при замораживании следует возможно быстрее проходить указанную температурную криоскопическую зону, при которой происходит максимальная денатурация белка.

Быстрое замораживание мышечной ткани рыбы вызывает меньшую денатурацию ее белков, чем медленное. Снижение температуры рыбы до -20°С приводит к уменьшению денатурации ее мышечных белков. Денатурационные изменения белков при замораживании рыбы приводят к уменьшению их гидрофильных свойств, что наряду с механическим повреждением мышечной ткани кристаллами льда оказывает влияние, на потери мышечного сока при размораживании рыбы и влагоудерживающую способность мышечной ткани.

Потери мышечного сока зависят в первую очередь от скорости процесса замораживания. При быстром замораживании потери мышечного сока меньше, а влагоудерживающая способность мышечной ткани выше, чем при медленном замораживании.

Гидрофильные свойства мышечной ткани мороженой рыбы зависят от ее посмертного состояния. При замораживании рыбы в стадии посмертного окоченения влагоудерживающая способность ее мышечной ткани снижается более значительно, чем при замораживании рыбы до наступления посмертного окоченения^или сразу же после его разрешения. При этом наблюдаются и более высокие ^отери мышечного сока.

Вместе с мышечным соком при размораживании мороженой рыбы теряются растворимые белки, небелковые азотистые вещества, углеводы и их производные, минеральные соли и витамины.

Кроме того, вследствие потери мышечного сока внешний вид рыбы, ее консистенция ухудшаются.

Источник