- Душевное состояние Светланы во время гадании, баллада Жуковского, поажлуйста

- Ответы на вопросы по балладе В. А. Жуковского «Светлана»

- Топ-5 старинных русских гаданий по поэме «Светлана»

- Читайте также:

- Стихотворение и анализ «Светлана»

- Краткое содержание

- История создания

- Жанр, направление, размер

- Композиция

- Образы и символы

- Темы и настроение

- Основная идея

- Средства выразительности

Душевное состояние Светланы во время гадании, баллада Жуковского, поажлуйста

Действие баллады происходит в Крещенский сочельник — «крещенский вечерок», а девушки заняты одним из самых таинственных святочных обрядов — обрядом гадания. В старину он был популярен среди людей, которые хотели узнать, что их ждёт в будущем, но, главным образом, к нему прибегали незамужние девушки, стараясь предсказать, скоро ли им идти под венец, и каким будет их суженый. Для этого применяли различные виды гаданий, самые значительные из которых упомянул Жуковский.

Но самым отчаянным и самым, по всеобщему мнению, действенным было гадание с зеркалом и свечою. Не случайно героиня баллады Жуковского решается на него после года разлуки с милым другом, когда от него нет никаких вестей.

Для данного гадания выбирали какое-нибудь темное, уединённое помещение, в котором на стол ставили зеркало, а перед ним зажженную свечу. Гадающая девушка садилась за стол и смотрела через свечу в зеркало, где старалась увидеть своего суженого, произнося: «Суженый, ряженый покажись мне в зеркале!»

Светлана вся дрожит от страха, но в то же время ее снедает любопытство:

Подпершися локотком,

Чуть Светлана дышит…

Вот… легохонько замком

Кто-то стукнул, слышит;

Робко в зеркало глядит:

За ее плечами

Кто-то, чудилось, блестит

Яркими глазами…

Занялся от страха дух…

Вдруг в ее влетает слух

Тихий, легкий шепот:

«Я с тобой, моя краса;

Укротились небеса;

Твой услышан ропот!»

Источник

Ответы на вопросы по балладе В. А. Жуковского «Светлана»

Ниже приводятся ответы на вопросы по балладе В. А. Жуковского «Светлана», которые размещены в качестве примера подобного рода сочинений, не претендуют на идеальность и безошибочность, не предназначены для дословного копирования.

1. Вы прочитали балладу «Светлана» Жуковского. Какое впечатление оставило чтение?

Василий Андреевич Жуковский написал балладу «Светлана» более двух столетий назад: работу над произведением он начал в 1808 г., а закончил в 1812 г. В тексте мы встречаем слова и сочетания, вышедшие из употребления в современном русском языке («ярый воск», «песенки подблюдны», «песни круговой», «при святом налое» и др.), это дает читателю понять, что описываемые события относятся к далекому прошлому. В целом баллада создает ощущение страшной зимней сказки со счастливым концом. Сначала автор передает грусть и тоску героини, затем нагнетается атмосфера мрачной мистики, но последние строки внушают оптимизм и сглаживают тяжелое впечатление, позволяют порадоваться за Светлану.

2. В чем смысл баллады «Светлана»? Почему автор начинает ее с описания гаданий «в крещенский вечерок»? С чего начинается сон героини и чем он завершается?

В балладе «Светлана» В. А. Жуковский воплотил характер русской девушки, подчеркивая такие ее качества, как терпение, открытость любви, простодушие, вера в Бога. В итоге автор «вознаграждает» Светлану за её стойкость, показывает, насколько реальная жизнь лучше мрачных сновидений, желает ей светлой и весёлой жизни.

Описывая в начале баллады гадания, традиционные для крещенской поры, автор, с одной стороны, готовит правдоподобный переход от реальности к фантастическому миру ночных грёз, с другой – раскрывает внутренний мир Светланы, показывает, какие мысли беспокоят её. Так мы понимаем, что героиня переживает из-за разлуки с женихом и по поводу грядущих перемен в её жизни.

Сон Светланы начинается с появления в зеркальном отражении жениха, стоящего за её спиной. Суженый зовет героиню ехать в храм венчаться. Они едут туда на санях, но в церкви не слышно венчальных песен, там отпевают покойника. Кони отвозят Светлану в одинокую избушку, где также стоит гроб. Девушка узнает в покойном своего жениха и в этот миг просыпается перед зеркалом.

3. Жуковский признавался: «Я часто замечал, что у меня наиболее светлых мыслей тогда, как их надобно импровизировать в выражение и в дополнение чужих мыслей. Мой ум – как огниво, которым надобно ударить об кремень, чтобы из него выскочила искра. Это вообще характер моего авторского творчества; у меня почти все или чужое, или по поводу чужого – и всё, однако, моё». Замечали ли вы эту особенность поэта? В каких произведениях?

Многие произведения В. А. Жуковского – это переводы работ зарубежных авторов. Чужое творчество писатель переосмысливал, преобразовывал, дополнял своими идеями, превращал в достояние русской литературы. Первым широко известным произведением Жуковского стала элегия «Сельское кладбище», которая представляла собой перевод стихотворения английского поэта Т. Грея. Сюжет произведения немецкого автора Г.-А. Бюргера лег в основу балладу Жуковского «Людмила». Через творческое переосмысление поэта мы можем познакомиться с «Одиссеей» Гомера, с творчеством Вергилия, Овидия, В. Скотта, Ф. Шиллера, Дж. Г. Байрона. Безусловно, передать талант иностранных авторов в полной мере мог только переводчик, обладавший особым литературным и поэтическим даром.

4. Почему Жуковского называют новатором в области поэтического языка?

В. А. Жуковского называют новатором в области поэтического языка потому, что он первым из русских поэтов решает отказаться от рационалистической поэтики, характерной для XVIII века. Поэт расширяет выразительные средства лирический речи, уделяя большое внимание переживаниям персонажей своих произведений и лирического героя. Так внутренний мир человека стал достоянием русской поэзии.

Кроме того, новаторство Жуковского заключалось и в том, что в своих произведениях он представлял личность как неотъемлемую часть народа, а народ – как совокупность личностей. Таким образом, читатели могли лучше понять создаваемые поэтом образы, более глубоко им сопереживать. В русской литературе после Жуковского национальные традиции стали обязательными штрихами к портрету персонажей.

5. Расскажите о жанре баллады в творчестве Жуковского и назовите основные признаки его баллад. Аргументируйте суждение о том, что Жуковский – новатор и в области балладного жанра, что он создал национальную балладу. Подтвердите своё суждение цитатами из баллады «Светлана».

С творчеством В. А. Жуковского связывали начало романтизма в России. Баллады поэта, в отличие от произведений предшественников, обладали содержательной завершенностью и признаками, позволяющими выделить русскую балладу в отдельный жанр, сочетающий в себе традиции исторической песни и фантастический, мистический сюжета с ярким, чаще всего, пугающим событием.

В стихотворном произведении «Светлана» есть и четкая сюжетная линия, и мистика, и описание переживаний персонажа, ставшие характерными для русской баллады. Для того, чтобы передать читателю эмоции тревожности, страха, которые испытывает Светлана, автор использует эмоционально-окрашенные слова, например: «бледен и унылый», «печаль», «гроб», «взят могилой», «в страшных… местах», «страшен хижины пустой безответный житель» и др.

Источник

Топ-5 старинных русских гаданий по поэме «Светлана»

Читайте также:

- Год Петуха – благоприятное время для заключения брака и рождения детей (03.01.2017 11:17)

- На юге Волгограде в первый день нового года появилась радуга (01.01.2017 11:39)

- Новый год, Новый год всем удачи принесет (31.12.2016 14:09)

Уже завтра 7 января начинаются Святки, которые продолжатся до Крещения. В это время принято гадать, так как считается, что предсказания получаются точные. Волгоградская ясновидящая Мария специально для читательниц сайта «Блокнот Волгограда» рассказала способы старинных гаданий, которые описаны в поэме Жуковского «Светлана».

Раз в крещенский вечерок

— Это гадание одно из самых популярных в старину. Благодаря нехитрому ритуалу можно узнать, откуда придет жених, — рассказывает Мария. – Ночью нужно выйти на улицу, снять с левой ноги обувь и бросить подальше от себя. При этом нужно, чтобы обувь во время падения переворачивалась, так как предсказание определяется именно направлением носка сапога или ботинка. Если башмачок покажет в сторону дома, значит, в этом году невеста не выйдет замуж.

— На самом деле это простое гадание и с тяпкой на улицу выходить не нужно. Главное, чтобы была компания, так как ритуал этот коллективный, — продолжает гадалка. – Кольцо нужно закопать в снег, а затем просеивать снег через сито. Кто кольцо найдет, тот замуж и выйдет. После каждой девушке, которая нашла кольцо, его можно закапывать заново и продолжать гадание.

— Для этого гадания нужно в полночь подойти к дверям церкви и прислушаться. Если послышится колокольный звон, значит – скоро выйдешь замуж, а если стук – это к скорой могиле, — поделилась с «Блокнотом Волгограда» ясновидящая.

— До сих пор предсказания с использованием восковой свечи являются одними из самых точных. Берете свечу, топите воск и выливаете его в чашу с холодной водой. А вот для того, чтобы истолковать гадание, нужен опыт. Но понять эмоцию сможет даже профан в вопросе гаданий: что-то церковное – к свадьбе, пещера или яма – к смерти, игрушка – к детям, — делится секретами гадалка Мария. @bloknot_volgograd

В чашу с чистою водой

Клали перстень золотой,

Расстилали белый плат

И над чашей пели в лад.

— Это гадание в поэме описано точнее всех. Девушки собираются в доме и складывают украшения в блюдо, наполненное водой. Затем накрывают чашу белым платком и пели специальные «песенки подблюдны». После каждой песенки необходимо было встряхивать чашу с украшениями. Девушки тянут украшения. Если вытянула свое, значит то, что в песне пелось, про нее. Если чужое – предсказание к вам не относится, — подытожила ясновидящая.

Кстати, чтобы петь «песенки подблюдны» необязательно изучать интернет. Достаточно обратиться к классике. Жуковский в поэме «Светлана» привел одну из самых распространенных песенок:

Источник

Стихотворение и анализ «Светлана»

Раз в крещенский вечерок

За ворота башмачок,

Сняв с ноги, бросали;

Снег пололи; под окном

Счетным курицу зерном;

Ярый воск топили;

В чашу с чистою водой

Клали перстень золотой,

Расстилали белый плат

И над чашей пели в лад

Тускло светится луна

В сумраке тумана —

Молчалива и грустна

«Что, подруженька, с тобой?

Слушай песни круговой;

Вынь себе колечко.

Пой, красавица: „Кузнец,

Скуй мне злат и нов венец,

Скуй кольцо златое;

Мне венчаться тем венцом,

Обручаться тем кольцом

При святом налое“».

«Как могу, подружки, петь?

Милый друг далёко;

Мне судьбина умереть

В грусти одинокой.

Год промчался — вести нет;

Он ко мне не пишет;

Ах! а им лишь красен свет,

Им лишь сердце дышит…

Иль не вспомнишь обо мне?

Где, в какой ты стороне?

Где твоя обитель?

Я молюсь и слезы лью!

Утоли печаль мою,

Вот в светлице стол накрыт

И на том столе стоит

Зеркало с свечою;

Два прибора на столе.

В чистом зеркала стекле

В полночь, без обмана

Ты узнаешь жребий свой:

Стукнет в двери милый твой

Упадет с дверей запор;

Сядет он за свой прибор

Ужинать с тобою».

Вот красавица одна;

К зеркалу садится;

С тайной робостью она

В зеркало глядится;

Темно в зеркале; кругом

Свечка трепетным огнем

Чуть лиет сиянье…

Робость в ней волнует грудь,

Страшно ей назад взглянуть,

Страх туманит очи…

С треском пыхнул огонек,

Крикнул жалобно сверчок,

Чуть Светлана дышит…

Вот… легохонько замком

Кто-то стукнул, слышит;

Робко в зеркало глядит:

Кто-то, чудилось, блестит

Занялся от страха дух…

Вдруг в ее влетает слух

Тихий, легкий шепот:

«Я с тобой, моя краса;

Твой услышан ропот!»

Оглянулась… милый к ней

«Радость, свет моих очей,

Нет для нас разлуки.

Едем! Поп уж в церкви ждет

С дьяконом, дьячками;

Хор венчальну песнь поет;

Храм блестит свечами».

Был в ответ умильный взор;

Идут на широкий двор,

В ворота тесовы;

У ворот их санки ждут;

С нетерпенья кони рвут

Сели… кони с места враз;

Пышут дым ноздрями;

От копыт их поднялась

Вьюга над санями.

Скачут… пусто все вокруг,

Степь в очах Светланы:

На луне туманный круг;

Чуть блестят поляны.

Сердце вещее дрожит;

Робко дева говорит:

«Что ты смолкнул, милый?»

Ни полслова ей в ответ:

Он глядит на лунный свет,

Бледен и унылый.

Кони мчатся по буграм;

Топчут снег глубокий…

Вот в сторонке божий храм

Двери вихорь отворил;

Тьма людей во храме;

Яркий свет паникадил

Тускнет в фимиаме;

На средине черный гроб;

И гласит протяжно поп:

«Буди взят могилой!»

Пуще девица дрожит;

Кони мимо; друг молчит,

Бледен и унылый.

Вдруг метелица кругом;

Снег валит клоками;

Черный вран, свистя крылом,

Вьется над санями;

Ворон каркает: печаль!

Чутко смотрят в темну даль,

Брезжит в поле огонек;

Виден мирный уголок,

Хижинка под снегом.

Кони борзые быстрей,

Снег взрывая, прямо к ней

Мчатся дружным бегом.

Вот примчалися… и вмиг

Из очей пропали:

Кони, сани и жених

Будто не бывали.

Брошена от друга,

В страшных девица местах;

Вкруг метель и вьюга.

Возвратиться — следу нет…

Виден ей в избушке свет:

В дверь с молитвою стучит…

Дверь шатнулася… скрыпит…

Что ж. В избушке гроб; накрыт

Спасов лик в ногах стоит;

Свечка пред иконой…

Ах! Светлана, что с тобой?

В чью зашла обитель?

Страшен хижины пустой

Входит с трепетом, в слезах;

Пред иконой пала в прах,

И с крестом своим в руке,

Под святыми в уголке

Все утихло… вьюги нет…

Слабо свечка тлится,

То прольет дрожащий свет,

То опять затмится…

Все в глубоком, мертвом сне,

Чу, Светлана. в тишине

Вот глядит: к ней в уголок

С светлыми глазами,

Тихо вея, прилетел,

К ней на перси тихо сел,

Обнял их крылами.

Смолкло все опять кругом…

Вот Светлане мнится,

Что под белым полотном

Сорвался покров; мертвец

(Лик мрачнее ночи)

Виден весь — на лбу венец,

Вдруг… в устах сомкнутых стон;

Силится раздвинуть он

Что же девица. Дрожит…

Гибель близко… но не спит

Легкие он крилы;

К мертвецу на грудь вспорхнул…

Всей лишенный силы,

Страшно он зубами

И на деву засверкал

Снова бледность на устах;

В закатившихся глазах

Глядь, Светлана… о творец!

Милый друг ее — мертвец!

Ах. и пробудилась.

Где ж. У зеркала, одна

В тонкий занавес окна

Светит луч денницы;

Шумным бьет крылом петух,

День встречая пеньем;

Все блестит… Светланин дух

«Ах! ужасный, грозный сон!

Не добро вещает он —

Тайный мрак грядущих дней,

Что сулишь душе моей,

Радость иль кручину?»

Села (тяжко ноет грудь)

Под окном Светлана;

Из окна широкий путь

Виден сквозь тумана;

Снег на солнышке блестит,

Пар алеет тонкий…

Чу. в дали пустой гремит

На дороге снежный прах;

Мчат, как будто на крылах,

Санки кони рьяны;

Ближе; вот уж у ворот;

Статный гость к крыльцу идет…

Кто. Жених Светланы.

Что же твой, Светлана, сон,

Друг с тобой; все тот же он

В опыте разлуки;

Та ж любовь в его очах,

Те ж приятны взоры;

То ж на сладостных устах

Отворяйся ж, божий храм;

Вы летите к небесам,

Соберитесь, стар и млад;

Сдвинув звонки чаши, в лад

Пойте: многи леты!

Улыбнись, моя краса,

В ней большие чудеса,

Очень мало складу.

Взором счастливый твоим,

Не хочу и славы;

Слава — нас учили — дым;

Свет — судья лукавый.

Вот баллады толк моей:

«Лучший друг нам в жизни сей

Вера в провиденье.

Благ зиждителя закон:

Здесь несчастье — лживый сон;

О! не знай сих страшных снов

Ты, моя Светлана…

Будь, создатель, ей покров!

Ни минутной грусти тень

К ней да не коснется;

В ней душа как ясный день;

Ах! да пронесется

Мимо — Бедствия рука;

Как приятный ручейка

Блеск на лоне луга,

Будь вся жизнь ее светла,

Будь веселость, как была,

Дней ее подруга.

Краткое содержание

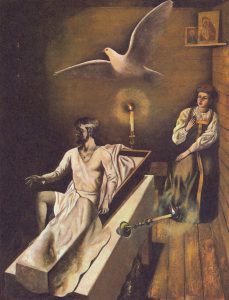

К. Брюллов. Гадающая Светлана. 1836

Суть произведения заключена в следующем: однажды поздним вечером, во время крещения, девушки, согласно древней традиции, собрались погадать на суженого. Главную героиню баллады Светлану совершенно не веселит подобная затея. Дело в том, что девушка переживает о судьбе своего любимого, сражающегося на войне. Она желает получить ответ на единственный, терзающий её сердце, вопрос: «Вернётся ли её суженый живым и здоровым?». Поэтому она соглашается сесть за святочное гадание.

В процессе мистического сеанса, девушка видит своего жениха, церковь, но затем всё завершается чудовищной катастрофой: героиня видит сени в избе, где по центру стоит гроб, а в нём лежит любимый. Сюжет баллады имеет весьма прозаичное завершение: утром героиня просыпается в невероятно смятенных чувствах. Девушку испугало злое предсказание. Но, к счастью, финал произведения счастливый: жених возвращается к ней с поля брани невредим.

История создания

Начиная свой творческий путь, Жуковский занимался осознанным подражательством популярным в то время немецким и английским стихотворцам. Он полагал, что русским авторам есть чему учиться у западных творцов, поэтому нисколько не гнушался перенимать их опыт. Но, вместе с тем, в своих работах Жуковский всегда брал во внимание специфику русского менталитета. В связи с подобным подходом, даже переводные произведения, вышедшие из-под пера поэта, отличались невероятной степенью самобытности, и совсем незначительно походили на иностранный «оригинал».

Баллада «Светлана» является ярким образцом подобного подхода Жуковского к переводу. Дело в том, что в основе произведения лежит поэтическое творение известного немецкого поэта Бюргера «Ленора». Переложив содержание «Леноры» в 1812 г. на авторский манер, Жуковский создал известную и любимую всеми балладу «Светлана». Произведение, вышедшее из-под пера великого Василия Жуковского, открывало двери в таинственный мир легенд, преданий, мистики и сказок.

Иллюстрация А. Серебрякова

Многих читателей интересует вопрос: кому посвятил свою балладу, написанную с такой огромной любовью, автор? Адресат известен – это родная племянница и крестница Александра Протасова. Произведение явилось оригинальным подарком к свадьбе: девушка решила связать себя узами брака с лучшим другом поэта, журналистом Александром Воейковым.

Жанр, направление, размер

Пытаясь определить жанровую принадлежность произведения, его нередко относят к поэме, хотя сам Жуковский называл свою «Светлану» исключительно балладой. Безусловно, перед нами образец баллады: сюжет в ней изложен посредством методичного слога, а романтический герой оказывается в самом эпицентре загадочных, таинственных, полных мистицизма событий.

Поэтический размер – хорей. Данный размер придаёт произведению особую напевность и плавность. Перекрёстная рифмовка лишь усиливает подобный эффект.

Композиция

В основе композиционного построения баллады лежит приём антитезы: автор демонстрирует непримиримую войну добра и зла, любви и смерти, ночи и дня, реальности и мистики. Благодаря приёму антитезы Жуковскому удаётся показать читателям всю глубину противоречий внутреннего мира человека, результат взаимодействия его души с мирскими реалиями.

Композиция баллады характеризуется лёгкостью и стройностью. В основе композиционного решения лежит сон главной героини Светланы, преисполненный мистики. Для наглядности композиционное решение произведения можно продемонстрировать следующим образом:

- Экспозиция – идёт повествование о святочном гадании девушек.

- Этап сюжетной завязки – главная героиня, находясь в одиночестве, смотрит в зеркало, погружаясь в сон. Появляется суженый, умоляющий девушку обвенчаться с ним.

- Этап развития событий – мы видим стремительную дорогу, проходящую сквозь метель, по которой идёт панихида по покойному. Тут же всё исчезает, и Светлана попадает в избу, где установлен гроб с усопшим.

- Этап кульминации – в усопшем девушка узнаёт своего жениха: она в ужасе пробуждается.

- Этап сюжетной развязки – пробуждение главной героини. Встреча девушки с возлюбленным.

- Эпилог – поэт желает Светлане личного счастья и большой любви.

Образы и символы

В балладе весьма интересное построение образной системы. Сначала повествование на первый план выводит одну лишь главную героиню, в то время как прочие образы словно закрыты дымкой сновидения. Все прочие герои, кроме Светланы, напоминают декорации пьесы и не играют самостоятельной роли.

- образ Светланы – центральный. В начале произведения девушка предстаёт перед читателями встревоженной и грустной по причине того, что ей неизвестна судьба жениха. Поэтому Светлана не может вести себя столь же беспечно, как и её беззаботные подруги. В поведении девушки имеется одна принципиальная деталь, отличающая её от оригинальной героини поэмы «Ленора»: узнав о кончине жениха, невеста не винит в его смерти Бога, а, наоборот – молится ему. К тому же, эмоциональное состояние Светланы, в момент ужасного видения, является лишь испугом, а вовсе не отчаянием. Девушка готова смириться с «горькой судьбиной», но не готова роптать на Всевышнего. Именно за проявленную стойкость духа Светлана получает «подарок небес» – возлюбленный возвращается к ней;

- образ жениха – молодому человеку автор посвящает лишь несколько поэтических строк. Юноша представляется человеком верным, сильным, преданным, умеющим любить, невероятно честным. Он достоин такой прекрасной, верной и доброй невесты, как Светлана.

Темы и настроение

Жуковский поднимает и предлагает рассмотреть три важных для себя темы:

- Тема любви – чувство искренней любви насквозь пронизывает всё поэтическое «полотно» произведения. Именно любовь служит основным двигателем сюжета: она провоцирует Светлану заняться святочным гаданием. Чувство искренней любви делает девушку сильной, помогает ей не утратить надежду на скорую счастливую встречу с избранником.

- Тема веры – главная героиня баллады верующая, поэтому она нисколько не сомневается, что искренняя молитва сможет защитить её жениха от смерти. Именно молитва спасает и саму Светлану от ужасных «объятий» мертвеца: а ведь именно этого не удалось избежать Леноре – героине оригинальной немецкой баллады.

- Тема гадания – данная тема раскрывается весьма оригинально. Прежде всего, девушка не наблюдает видение в зеркале: всё происходящее ей лишь снится. Затем, гадающая девушка обязана была снять с шеи крест, а Светлана осталась на святочное гадание «с крестом своим в руке». Она не способна отдаться процессу гадания полностью: во время мистического сеанса девушка продолжает молиться.

Настроенческий пафос баллады пронизан эмоциями таинственного ожидания, сомнения, надежды и искренней любви. Благодаря главной героине Светлане читатели баллады имеют уникальную возможность испытать на себе всю богатую палитру чувственных переживаний девушки.

Основная идея

Известно, что Жуковский сделал целых три варианта перевода произведения Бюргера «Ленора», но именно «Светлана» удостоилась читательского признания ещё при жизни автора, и не утрачивает своей популярности в наши дни. По мнению специалистов, секрет такого успеха скрыт в той идее, которую несёт баллада.

Основной смысловой посыл Жуковского заключается в следующем утверждении: в суровом мире, где соседствуют добро и зло, человек постоянно подвергается различным искушениям. Главное, не поддаваться низменным порывам и всегда жить в мире со своей совестью. Единственный путь к обретению внутренней силы и уверенности – это вера в Бога. Счастливая судьба главной героини служит яркой иллюстрацией того, какие блага приносит человеку спасительная сила истинной веры.

Средства выразительности

В балладе имеется большое разнообразие ярких тропов. С целью донесения до читателей основной идеи, Жуковский использует:

- эпитеты – «тайный», «статный», «милый»;

- метафоры – «свет – судья лукавый», «мёртвое молчанье»;

- сравнения — «мчат, как будто на крылах», «в ней душа, как ясный день»;

- олицетворения — «тяжко ноет грудь», «крикнул жалобно сверчок»;

- гиперболы — «тьма людей во храме», «от копыт их поднялась вьюга под ногами».

- краткие формы прилагательных – «венчальну», «тесовы»;

- неполногласные варианты некоторых слов – «плат», «златое».

Источник