ПРИЗНАКИ ПСИХИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВ ( КОГДА ОБРАЩАТЬСЯ К ВРАЧУ)

Признаки психических расстройств, а также частота их возникновения являются распространенным вопросом, волнующим население в последние годы. Особенно это актуально в связи с тем, что темп жизни неукоснительно растет, а ресурсы человеческой нервной системы остаются на прежнем уровне. Очень часто психические нарушения развиваются постепенно, ступенчато, привнося черты в психику человека, ранее ему не свойственные, соответственно, есть хорошие шансы вовремя их заметить и оказать должную медицинскую помощь.

По последним данным, психические расстройства выявляются у 25-30% населения, то есть у каждого четвертого в мире. Однако примечательно, что при этом 75-80% больны непсихотическими, легкими психическими нарушениями. Серьезные психические заболевания, такие как шизофрения, встречаются в 6-17% случаев. Алкоголизм — в 60%.

Необходимо помнить, что психическое расстройство – не приговор, так как при достаточном и своевременном лечении у специалиста, а также ответственном отношении и внимательности к своему состоянию, симптомы психических расстройств могут быть купированы, (а зачастую само расстройство может быть полностью вылечено), что поможет сохранить прежний социальный, профессиональный статус и уровень качества жизни.

ПРИЗНАКИ

Астенический синдром.

Это состояние может сопровождать любые расстройства психики и многие из соматических заболеваний. Астения выражается в слабости, низкой работоспособности, в перепадах настроения, повышенной чувствительности. Человек легко начинает плакать, мгновенно раздражается и теряет самообладание. Нередко астении сопутствуют нарушения сна, чувство разбитости, повышенной утомляемости, неспособность справляться с до этого привычной нагрузкой на работе, учебе.

Навязчивые состояния.

В широкий спектр навязчивостей входит множество проявлений: от постоянных сомнений, неприятных мыслей, «застревающих, крутящихся в голове», страхов, с которыми человек не способен справиться, до непреодолимого стремления к чистоте или совершению определенных, необычных действий. Под властью навязчивого состояния человек может по несколько раз возвращаться домой, чтобы проверить — выключил ли он утюг, газ, воду, закрыл ли дверь на ключ. Навязчивый страх несчастного случая может заставлять больного выполнять некоторые ритуалы, которые, по убеждению страдальца, могут отвести беду. Если вы замечаете, что ваш знакомый или родственник часами моет руки, стал чрезмерно брезглив и все время боится заразиться чем-либо — это тоже навязчивость. Стремление не наступать на трещины на асфальте, стыки плитки, избегание определенных видов транспорта или людей в одежде определенного цвета или вида — тоже навязчивое состояние.

Изменения настроения.

Особенно важно обратить внимание не сколько на кратковременные изменения под воздействием сиюминутных факторов, сколько на изменения настроения, ранее не свойственные человеку, длительные, от 2 недель и более.

- Тоска, подавленность, стремление к самообвинениям, разговоры о собственной никчемности, греховности, о смерти, об отсутствии будущего, надежды на лучшее и пр.

- Неестественное легкомыслие, беззаботность.

- Дурашливость, не свойственная возрасту и характеру.

- Эйфорическое состояние, оптимизм, не имеющий под собой оснований.

- Апатия, болезненное ощущение у себя отсутствия эмоций.

- Суетливость, говорливость, неспособность концентрироваться, сумбурное мышление.

- Раздражительность, гневливость, агрессивность

- Невозможность удержать эмоции, плаксивость, легкие срывы на крик в беседе

- Усиление сексуальности, угасание естественной стыдливости, неспособность сдерживать сексуальные желания или наоборот исчезновение либидо, отсутствие утренней эрекции у мужчин

Необычные ощущения в теле.

Покалывания, жжение в коже, ощущения жжения, давления «выкручивания» в теле, шевеления «чего-либо внутри», «шуршания в голове», наличия посторонних предметов в организме – могут сигнализировать о нарушениях в нервной системе.

Ипохондрия.

Выражается в навязчивом, одержимом поиске у себя тяжелых заболеваний и расстройств, болезненном «прислушивании» к малейшим изменениям состояния своего организма. При этом пациент зачастую не верит врачам, требует повторных и более глубоких исследований, полностью сконцентрирован на поиске у себя тяжелых заболеваний, требует к себе отношения как к больному.

Нарушения аппетита.

Важно обратить внимание как на внезапное усиление аппетита — «волчий аппетит», так и на его резкое снижение и извращение вкусовых предпочтений. Причина может быть как в заболевании желудочно-кишечного тракта, так и в общей подавленности состояния, либо болезненной убежденности в излишней полноте при ее отсутствии. Также важно, если ранее вкусная пища утратила ее вкусовые качества, стала пресной, безвкусной, « как картон».

Иллюзии

Не нужно путать иллюзии и галлюцинации. Иллюзии заставляют человека воспринимать реальные объекты и явления в искаженном виде, тогда как при галлюцинациях человек ощущает то, чего в действительности не существует.

- узор на обоях кажется сплетением змей или червей;

- размеры предметов воспринимаются в искаженном виде;

- стук капель дождя по подоконнику кажется осторожными шагами кого-то страшного;

- тени деревьев превращаются в ужасных существ, подползающих с пугающими намерениями и т. д.

Галлюцинации

Если о наличии иллюзий посторонние могут и не догадываться, то подверженность галлюцинациям может проявляться более заметно. Галлюцинации могут затрагивать все органы чувств, то есть быть зрительными и слуховыми, тактильными и вкусовыми, обонятельными и общими, а также комбинироваться в любом сочетании. Больному все, что он видит, слышит и чувствует, кажется совершенно реальным. Он может не верить, что всего этого не чувствуют, не слышат, не видят окружающие. Их недоумение он может воспринимать как заговор, обман, издевательство, раздражаться на то, что его не понимают.

- При слуховых галлюцинациях человек слышит разного рода шум, обрывки слов или связные фразы. «Голоса» могут давать команды или комментировать каждое действие больного, смеяться над ним или обсуждать его мысли.

- Вкусовые и обонятельные галлюцинации часто вызывают ощущение неприятного свойства: отвратительного вкуса или запаха.

- При тактильных галлюцинациях больному кажется, что его кто-то кусает, трогает, душит, что по нему ползают насекомые, что некие существа внедряются в его организм и там передвигаются или поедают тело изнутри.

- Внешне подверженность галлюцинациям выражается в разговорах с невидимым собеседником, внезапном смехе или постоянном напряженном прислушивании к чему-то. Больной может все время стряхивать с себя что-то, вскрикивать, осматривать себя с озабоченным видом или спрашивать окружающих, не видят ли они чего-то на его теле или в окружающем пространстве.

Изменения мышления

Ранее не свойственные переоценка собственных возможностей или способностей, убежденность в собственной исключительности, увлечение эзотерикой, магией, внезапно появившаяся вера в сверхъестественное. Темп течения мыслей в голове также может меняться, либо становиться некомфортно медленным, либо столь быстрым, что порой очень сложно сконцентрировать внимание на одной мысли.

Бредовые мысли.

Бредовые состояния нередко сопровождают психозы. Бред основывается на ошибочных суждениях, причем больной упорно сохраняет свою ложную убежденность, даже если налицо явные противоречия с реальностью. Бредовые идеи приобретают значимость, определяющую все поведение. Бредовые расстройства могут выражаться в эротической форме, или в убежденности в своей великой миссии, в происхождении от знатного рода или инопланетян. Больному может казаться, что кто-то его пытается убить или отравить, обокрасть или похитить. Иногда развитию бредового состояния предшествует ощущение нереальности окружающего мира или собственной личности.

Десоциализация.

Есть люди, нелюдимые и необщительные в силу своего характера. Это нормально и не должно вызывать подозрений в психических расстройствах. Но если прирожденный весельчак, душа компании, семьянин и хороший друг вдруг начинает разрушать социальные связи, становится нелюдимым, проявляет холодность к тем, кто еще недавно был ему дорог — это повод для беспокойства о его психическом здоровье. Человек становится неряшливым, перестает следить за собой, может уволиться с работы без веской для этого причины, забросить свою карьеру, прежние цели и интересы, в обществе может начать вести себя шокирующе — совершать поступки, считающиеся неприличными и недопустимыми.

Склонность к собирательству или неумеренная щедрость

Да, любой коллекционер может оказаться под подозрением. Особенно в тех случаях, когда собирательство становится навязчивой идеей, подчиняет себе всю жизнь человека. Это может выражаться в стремлении тащить в дом вещи, найденные на помойках, накапливать продукты, не обращая внимания на сроки годности, или подбирать беспризорных животных в количествах, превосходящих возможность обеспечить им нормальный уход и правильное содержание.

Стремление раздавать все свое имущество, неумеренное транжирство тоже могут расцениваться как подозрительный симптом. Особенно в том случае, когда человек не отличался ранее щедростью или альтруизмом. Следует особо обратить внимание на это состояние, особенно когда человек начинает неожиданно активно посещать банки и оформлять кредиты.

Источник

Я помолюсь!

Редко ли бывает так, что мы даем обещания, а потом, много позже, ломаем голову и всё никак не можем взять в толк, как бы нам половчее их исполнить, чтобы не прослыть (да и не оказаться на самом деле) легкомысленными пустословами и хуже того – обманщиками? Кажется, очень часто. Случается это в основном тогда, когда мы, и правда, относимся к чьей-либо просьбе с изрядной долей легкомыслия и, даже не вслушавшись подчас по-настоящему в то, что от нас требуется или хотя бы ожидается, спешим ответить:

– Конечно! Всё сделаю, и не думайте сомневаться!

Ну а впоследствии, по сказанному выше, ищем способ, как бы нам то, на что мы уже подрядились, реализовать, и далеко не всегда результат размышлений наших оказывается удовлетворительным.

И вот удивительно: нередко подобную же ситуацию можно наблюдать, когда не о чем-то сверхсложном или до крайности необычном идет речь, а когда просят нас о вещи простой и естественной: помолиться.

Просят, и мы тотчас же с готовностью восклицаем:

– Конечно! Обязательно помолюсь!

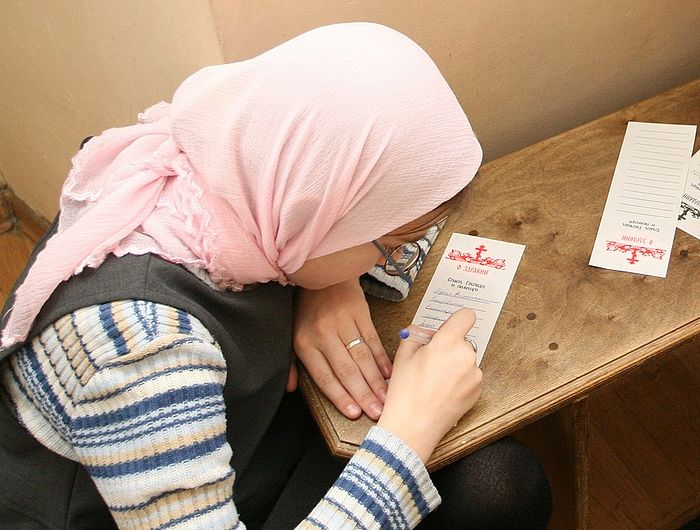

А потом… А потом человек идет в храм и задает священнику вопрос, ответ на который, казалось бы, очевиден:

– Меня просили помолиться, я пообещал, а как мне это сделать.

И вот действительно – как? Поминать просившего о молитве утром и вечером, полагать за него поклоны, читать акафисты и каноны, присоединять прошения о нем к чтению Псалтири и Евангелия, подавать записки на проскомидию, на молебен, заказывать сорокоуст? Наверное, правильно было бы, если бы, пообещав молиться, христианин уже представлял себе, как именно он будет это делать. Но и то правильно, что, затрудняясь, он спрашивает. Было бы хуже, если бы не спрашивал и не молился бы вообще, полагая, что для успокоения сердца просителя достаточно и обещания как такового, – так тоже бывает и не столь редко, как кто-то мог бы подумать.

Мне кажется, что вопрос: как мне в данном случае молиться? – сродни другому вопросу: как определить меру своего участия, когда меня просят о помощи делом или, например, деньгами? И ответ на него складывается из тех же самых составляющих: участвовать (молиться) надо по мере необходимости, по мере своего усердия, по мере возможностей, по степени близости нам человека, о котором идет речь, и, конечно же, по мере любви, которая живет в нашем сердце. И обязательно – с рассуждением.

По внешнему выражению своему и по продолжительности молитва может быть очень разной, главное – она не должна быть формальной, должна идти от сердца и совершаться с пониманием, о ком и о чем мы Господа просим. В остальном же… Есть у преподобного Силуана Афонского такие слова: «Молиться за людей – что кровь проливать». И это не только в том смысле, что молящийся чувствует боль другого человека как свою собственную, сопереживает, сострадает ему.

Молящийся должен быть готов взять на себя тяготу, которую несет тот, за кого он молится

Молящийся должен быть готов к тому, чтобы взять на себя какую-то часть того груза, который несет другой человек, понести его тяготу, разделить его скорбь: таков закон духовного восприятия, о котором говорит преподобный Марк Подвижник. Он объясняет, что восприятие это бывает двояким – невольным и вольным. Когда мы осуждаем человека, когда причиняем ему зло, то Господь попускает нам принять на себя какую-то часть его искушений и неприятностей. Когда же, напротив, любим человека и молимся о нем, то Бог, усматривая в нас готовность к самопожертвованию ради ближнего, дает нам спострадать с ним. Причем готовность эта, нашедшая свое выражение в молитвенном труде, иногда остается не до конца осознанной нами, и все, с чем сталкиваемся мы в итоге, вследствие молитвы, оказывается для нас совершенно неожиданным.

А надо – ожидать. Во-первых, потому что ожидаемое переносится гораздо легче. Во-вторых, потому что именно осознание такой реальности заставляет более трезво относиться к себе самому, правильнее понимать свою меру.

Неслучайно, отвечая на вопрос одного из своих учеников, преподобный Варсонофий Великий говорит, что будет достаточно, если тот, пообещав помолиться о ком-то, скажет однажды: «Господи, помилуй такого-то!» и воздохнет о нем от сердца. А большее, убеждает он этого инока, ему не по силам. Этот же совет можно, наверное, принять на свой счет и практически каждому из нас – и нам по силам немногое. Если говорить о чуть большем, то уместно поминать человека с той или иной степенью регулярности на своей обычной утренней или вечерней молитве – так же кратко, в ряду других людей, о которых мы молимся постоянно.

Но это, безусловно, в большей степени касается ситуаций, когда о молитве просит нас не очень хорошо знакомый нам человек. Другое дело, когда мы говорим о ком-то по-настоящему близком, о том, кого мы любим, с кем нас связывают узы дружбы, особенно если этот дорогой для нас человек попал в беду или тяжело заболел. Тут необходим труд совсем другого порядка: и просто усердная молитва, и акафисты, и каноны, и Евангелие с Псалтирью, и поминовение за богослужением.

А искушения, которые придется потерпеть… что ж, мужественное перенесение их делает нашу молитву сильней

Ну и, конечно, то же самое можно сказать и о молитве за тех наших близких, которые погибают, не в силах совладать со своими страстями, которые не могут справиться с алкогольной или наркотической зависимостью, проигрывают где-то последние деньги, живут греховно, распутно. Здесь можно и нужно либо вымолить их, «вытащить» на себе, либо, как выражался один подвижник, хотя бы стертые поклонами колени Господу показать. А искушения, которые придется при этом потерпеть… что ж, они должны быть – мужественное перенесение их делает нашу молитву гораздо сильней, наше мужество доказывает, что мы, и правда, любим, а молитва, споспешествуемая любовью, творит чудеса.

За оккультистов и сатанистов молитва опасна: она может быть не угодна Богу

Впрочем, бывают случаи, когда даже от молитвы за близких приходится отказаться, когда следует, смирившись, с печалью, но отступить. Это случаи, разумеется, особого рода: если наши близкие всерьез увлеклись оккультизмом, если они занимаются экстрасенсорикой или колдовством, не говоря уже о прямом, сознательном служении темной силе, то молитва за них становится по-настоящему опасной. И более того, зачастую она перестает быть богоугодной. Даже такой великий праведник и молитвенник, как афонский старец Ефрем Катунакский, ученик старца Иосифа Исихаста, подвизавшийся на Святой горе в XX столетии, признавался, что не мог молиться о своем брате-оккультисте, пока тот был жив, поскольку чувствовал каждый раз, что Господь его молитвы не приемлет, «наказывает» его за нее. Он только тогда возобновил молитвы о брате, когда тот отошел в мир иной и уже не мог творить тех беззаконий, которыми была наполнена его жизнь прежде. Что уж тут о нас говорить…

Конечно, рассуждая о молитве за ближних, я отдаю себе отчет в том, что готовых, раз и навсегда определенных «рецептов» в отношении ее быть не может: жизнь – живая, и любые правила очень часто требуют определенной корректировки. Какой? Это мы понимаем, если и сами, как жизнь, живые: сердце подсказывает, а здравый смысл, рассуждение позволяют в его правоте убедиться. Я просто попытался некие общие принципы проговорить, обозначить, зная по опыту, что нужда в этом насущная есть.

Молиться ведь обязательно надо. И если понимать как, то труд этот и легче подъемлется, и пользы больше приносит – и ближним, и нам самим.

Источник