- Удаление глаза: энуклеация, эвисцерация, экзентерация

- Наиболее частые причины удаления глазного яблока

- Техники удаления глазного яблока

- Выполнение энуклеации

- Выполнение эвисцерации

- Осложнения операции удаления глаза

- Качество жизни у пациентов, внезапно потерявших зрение одного глаза

- Удаление глаза: энуклеация, эвисцерация, экзентерация

- Энуклеация

- Эвисцерация

- Экзентерация

- Адаптация к монокулярному зрению

- Поле зрения

- Восприятие глубины

Удаление глаза: энуклеация, эвисцерация, экзентерация

Автор:

Миронова Ирина Сергеевна

Мед. портал:

Наиболее частые причины удаления глазного яблока

- Тяжелые травмы с полным разрушением глаза.

- Абсолютная болезненная глаукома.

- Гнойные воспаления: эндофтальмит, панофтальмит.

- Злокачественные опухоли глаза.

- Риск развития симпатической офтальмии.

- Субатрофия и атрофия глазного яблока.

- Длительное воспаление тканей слепого глаза.

- Удаление с косметической целью.

Техники удаления глазного яблока

В современной медицине, существует 2 основных вида удаления глазного яблока, проводимые определенной хирургической техникой: энуклеация и эвисцерация.

Данные операции принято выполнять под местной и общей анестезией.

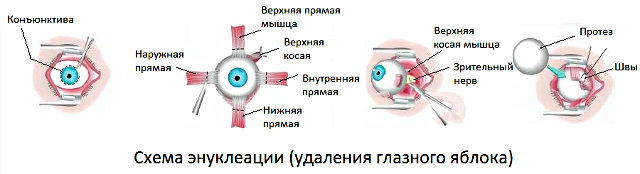

Выполнение энуклеации

Отсепарируют (отделяют) конъюнктиву от лимба, затем захватывают мышцы глаза крючком и прошивают (без косых мышц), далее выполняют их отсечение. Заводят за глаз специальные ножницы, подтягивают глаз кпереди и выполняют отсечение зрительного нерва. После полного отделения глаза, проводят остановку кровотечения посредством тампоном, смоченным в 3% растворе перекиси водорода. После формирования в глазнице опорно-двигательной культи, в область мышечной воронки помещают имплантат и сшивают мышцы над ним. Ушивают кисетным швом теноновую капсулу и выполняют непрерывный шов по конъюнктиве.

Выполнение эвисцерации

После отделения (отсепарирования) конъюнктивы от склеры и лимба, ножницами роговицу удаляют, захватывая небольшую полоску склеры. Далее, специальной ложечкой выполняют удаление содержимого глаза, оставляя только фиброзную оболочку. Затем выполняют гемостаз (остановку кровотечения), промывают полость и обрабатывают ее растворами антисептиков. На склере выполняются 4 насечки. Проводят ушивание конъюнктивы непрерывным швом, дренируют полость глаза.

Также существует эвисцерация с невротомией и иссечением заднего полюса.

Еще одна медицинская техника удаления глаза, которую применяют значительно реже, это экзентерация. При выполнении экзентерации, глаз удаляют вместе с содержимым глазницы, оставляя только костные стенки. Данный метод нашел свое применение в онкологии при злокачественных опухолях глазницы или глаза.

Преимущество эвисцерации — возможность наиболее полной косметической реабилитации пациента. При ее выполнении, фиброзная оболочка глаза, как весь мышечный аппарат сохраняются, что обеспечивает в дальнейшем лучшую подвижность протеза глаза. Однако, показания к проведению данной техники ограничиваются риском развития на парном глазу симпатического воспаления. Экзентерация является наиболее травматичной, однако именно она способна спасти жизнь пациенту, больному раком.

Для устранения косметических дефектов принято использовать различные виды имплантатов и протезов.

Осложнения операции удаления глаза

После удаления глаза, нередко у больных наблюдается анофтальмический синдром, который сопровождается: значительным увеличением конъюнктивальной полости в объеме, опущением верхнего века, наклонным положением протеза в орбите, малоподвижностью или неподвижностью глазного протеза, западанием верхнего века, атонией и отвисанием нижнего века.

Внимание! Описание данной операции представлено в информационных целях. В нашей клинике на данный момент удаление глаз не проводится. Со списком доступных хирургических вмешательств Вы можете ознакомиться в разделе «Услуги».

Обратившись в «Московскую Глазную Клинику», Вы сможете пройти обследование на самом современном диагностическом оборудовании, а по его результатам – получить индивидуальные рекомендации ведущих специалистов по лечению выявленных патологий.

Клиника работает семь дней в неделю без выходных, с 9 до 21 ч. Записаться на прием и задать специалистам все интересующие Вас вопросы можно по телефонам 8 (800) 777-38-81 и 8 (499) 322-36-36 или онлайн, воспользовавшись соответствующей формой на сайте.

schedule Ежедневно — с 9:00 до 21:00

location_on Семёновский переулок, дом 11 (м.Семеновская)

Источник

Качество жизни у пациентов, внезапно потерявших зрение одного глаза

Людям, лишившимся глаза, требуется длительный период привыкания к своему состоянию, повседневной активности, вождению автомобиля, выполнению различных работ.

Для того чтобы выявить, какие проблемы возникают у пациентов в период адаптации к монокулярному зрению, и определить его длительность, мы исследовали качество жизни (КЖ)у 65 пациентов, внезапно ослепших на один глаз, с помощью опросника SF-36 и специально разработанного опросника. В начальном периоде после травмы мы обнаружили статистически значимое (p < 0,05) снижение всех параметров КЖ по сравнению с группой здоровых лиц и лиц, давно адаптировавшихся к монокулярному зрению.Это указывало на снижение благополучия во всех сферах жизнедеятельности исследуемого контингента и наличие у них психологических, физических, бытовых, социальных и профессиональных проблем.

Наличие аналогичных проблем отмечали в своих исследованиях Schiff (1980), Schein (1988), Knoth (1995), Cooper (2000), N. Buys, J. Lopez (2004).

Наиболее выраженные снижения показателей КЖ были по шкалам “бытовая активность, “производственная деятельность, “ориентация вне дома. Связывалось это с внезапной потерей бинокулярного зрения, нарушением в оценке расстояния и глубины пространства и из-за этого возникающими трудностями как при исполнении самых простых функций (выполнение косметических процедур, домашней работы и т.п.), так и в производственной деятельности.

В большей степени страдали показатели ролевого функционирования (роль физических и эмоциональных факторов) и психологическое благополучие, что определялось влиянием субъективных факторов. Так все опрошенные сочли, что их жизнь очень изменилась после травмы, в разной мере они испытывали чувство беспокойства, тревоги, перепады в настроении из-за потери зрения одного глаза, у многих возникали опасения, что их зрение может ухудшиться, одна пациентка призналась, что пыталась покончить жизнь самоубийством.

Были зафиксированы низкие значения показателей КЖ, характеризующих деятельность, связанную со зрением. Почти все опрошенные в основной группе отметили, что стали быстрее уставать во время традиционной для них зрительной работы, при просмотре телепередач. Большинство респондентов отметили напряжение при чтении, затруднения при рассматривании отдаленных объектов, расположенных на расстоянии более 5 метров. По всей вероятности это происходило из-за уменьшения поля зрения со стороны травмированного глаза и утомления аккомодационного аппарата парного глаза.

Снижение показателей, характеризующих социальное функционирование, встретились в 70% случаев. Низкую социальную активность (ограничение контактов, знакомств, посещений общественных мест) одни пациенты связывали с плохим зрением и трудностями в ориентации в незнакомом пространстве, другие с чувством собственной неполноценности, тревожности, депрессии, личными переживаниями. Многим казалось, что окружающим неприятен вид травмированного глаза, третьи объясняли это постоянной усталостью.

По мере адаптации пациентов к монокулярному зрению и восстановления восприятия глубины, происходило улучшение всех показателей КЖ (значительные их изменения через 9 месяцев после травмы). К 1 году средние значения показателей КЖ не отличались от показателей здоровых. Но по шкалам “психологическое благополучие и “производственная деятельность даже к году после травмы сохранялись статистически значимые различия (p<0,05) между показателями исследуемой и сравнительной групп. Это свидетельствовало, что не у всех пациентов адаптационный процесс заканчивался к указанному периоду. У 35% обследуемых имелись психологические проблемы и трудности в профессиональной сфере.

© OKORIS УРАЛЬСКИЙ ЦЕНТР ГЛАЗНОГО ПРОТЕЗИРОВАНИЯ

г. Челябинск, ул. 40 лет Октября, д. 15/1,1 этаж.

+7 (351) 776-12-26 okoris@yandex.ru

Мед. лицензия № ЛО-74-01-003927 от 19.01.2017

Источник

Удаление глаза: энуклеация, эвисцерация, экзентерация

Согласно официальным оценкам ВОЗ, офтальмология входит в число наиболее эффективных, щадящих и прогрессивных, в плане дальнейшего развития, отраслей современной медицины. В этом можно убедиться, простите за невольный каламбур, невооруженным глазом: в публичных местах мы практически не видим людей с черными повязками безглазия, в очках с толстенными, искажающими образ линзами, с заметным косоглазием, бельмом и т.п. Ряд тяжелых, хронических, еще совсем недавно неизлечимых заболеваний, – катаракта, глаукома, выраженные рефракционные аномалии, – сегодня успешно излечиваются благодаря внедрению новейших высоких технологий в офтальмотерапию и офтальмохирургию.

Тем не менее, хирургическая практика удаления глазного яблока пока не стала достоянием истории, и едва ли станет в ближайшем обозримом будущем. Прямых и безальтернативных показаний к такой операции не так уж мало.

К наиболее распространенным показаниям относятся:

- Тяжелая офтальмотравма с механической деструкцией глазных структур.

- Гнойные острые инфекционно-воспалительные процессы тотального характера (эндо- и панофтальмиты).

- Глаукома в т.н. «абсолютной болезненной» стадии («болящая терминальная»).

- Онкологические заболевания глаза.

- Реальный риск симпатической офтальмии.

- Быстро прогрессирующие дистрофические и атрофические процессы.

- Эстетические показания (для дальнейшего протезирования).

Практикуются различные типы и техники удаления глазного яблока, – энуклеация, эвисцерация, экзентерация, – в одних случаях производимые под достаточной местной анестезией, в других требующие общего наркоза.

Энуклеация

Данная методика подразумевает отделение конъюнктивы от лимба, захват мышечных волокон особым инструментом, их прошивку и последующее отсечение. Для отделения зрительного нерва в заглазном пространстве используются специальные ножницы, что требует некоторой подтяжки глаза кпереди. Операционное кровотечение тампонируют с 3% перекисью водорода, затем формируется опорнодвигательная культя, в мышечную полость имплантируется искусственное глазное яблоко, затем накладываются кисетный (на тенонову капсулу) и непрерывный (на конъюнктиву) фиксирующие швы.

Эвисцерация

В данной методике конъюнктива также отделяется от лимба, затем хирургическими ножницами срезается роговая оболочка вместе с небольшим лоскутом склеры. Содержимое глазницы эвакуируют специальной ложкой, оставляя фиброзный мешок. После кровоостанавливающих процедур полость промывается и обрабатывается антисептическими препаратами. На склере делают четыре насечки, затем орбитальная полость дренируется, конъюнктива ушивается. В одной из методических модификаций иссекается задний полюс с пресечением зрительного нерва.

Экзентерация

Наиболее радикальный вариант, предполагающий полное освобождение глазницы вплоть до костных стенок. К экзентерации приходится прибегать, как правило, при онкологических заболеваниях в орбитальной области.

Каждый подход к удалению глаза имеет свои особенности, недостатки и преимущества (если вообще можно говорить о преимуществах в данном контексте). В частности, при эвисцерации сохраняются достаточно широкие возможности устранения косметического дефекта, – протез глаза подвижен за счет интактной мышечной системы, – но, с другой стороны, выше риск инфицирования.

Наиболее инвазивным и обезображивающим вариантом удаления глазного яблока является, безусловно, экзентерация, которую производят лишь по жизненным показаниям для спасения онкологических больных.

Косметический дефект устраняется с помощью всевозможных имплантируемых «искусственных глаз», изготавливаемых из современных материалов, биоинертных и внешне мало чем отличающихся от живых тканей.

К типичным осложнениям и побочным эффектам операции по удалению глаза относятся расширение конъюнктивального пространства; западение или птоз (опущение) верхнего века и/или отвисание нижнего; неправильная позиция протеза, недостаточная или неестественная его подвижность. В большинстве случаев такие явления поддаются коррекции.

Источник

Адаптация к монокулярному зрению

Монокулярная слепота вследствие заболеваний и последствий травмы глазного яблока широко распространена во всем мире. Ведущей причиной монокулярной слепоты по-прежнему остаются травмы глазного яблока. Ежегодно только в одном субъекте России около 230 человек получают тяжелую травму глазного яблока, из них у 60 человек травма заканчивается развитием монокулярной слепоты .

При внезапной слепоте одного глаза бинокулярное зрение (зрение двумя глазами) заменяется монокулярным (зрением одним глазом). Оно, в свою очередь, характеризуется следующими чертами:

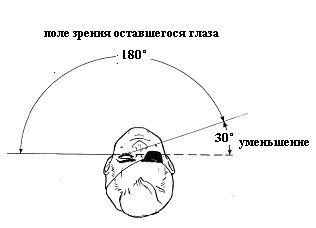

- Горизонтальное поле зрения сужается на 20-40˚,

- Нарушается восприятие глубины пространства (стереопсиса),

- Зрительная система в целом нуждается в перепрограммировании, адаптации к новым условиям видения.

Поле зрения

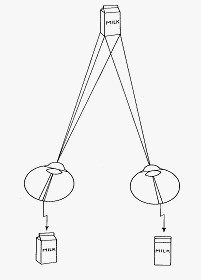

Рис.1. Уменьшение поля зрения при слепоте одного глаза.

Восприятие глубины

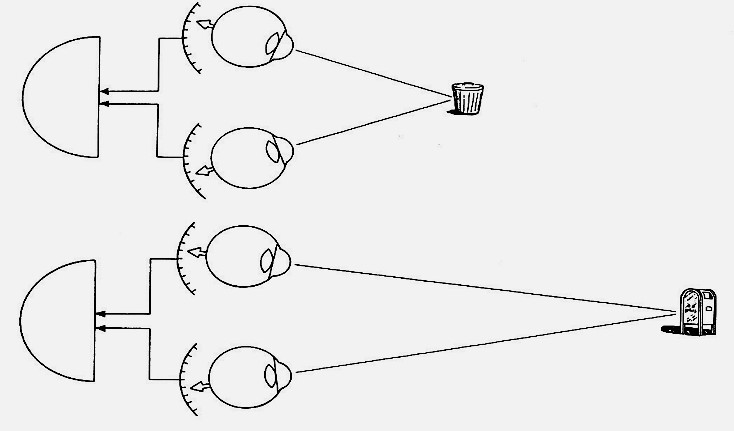

Диспарантность – самый ясный и широко известный механизм. При рассматривании любой трехмерной сцены два глаза формируют несколько различные изображения на сетчатках. В процессе стереопсиса мозг сравнивает изображения одной и той же сцены на двух сетчатках, их различия, и прежде, чем два монокулярных изображения сольются в одно объемное изображение (фузия) с большой точностью оценивает размер и расстояние от объекта, т.е относительную глубину. Люди с монокулярным зрением теряют эту способность.

Рис.2. Механизм диспарантности (Бреди, 1994).

Конвергенция – сведение обоих глаз, когда зрительные оси перекрещиваются в точке фиксации. Этот механизм позволяет мозгу на основании разности углов, под которыми каждый глаз видит предмет, оценивать удаленность объекта. Люди с монокулярным зрением теряют эту способность.

Рис.3. Механизм конвергенции (Бреди, 1994).

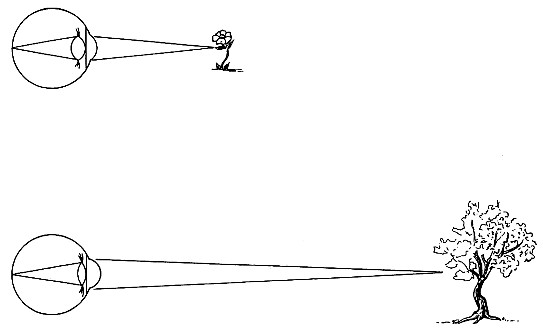

Аккомодация – способность глаза, благодаря изменению кривизны хрусталика и сокращению цилиарной мышцы, фокусировать на сетчатке лучи, отраженные от рассматриваемых предметов, вне зависимости от расстояния, на котором они расположены. Если мы фокусируем хрусталик нашего глаза на близко расположенном предмете, то более удаленный предмет будет не в фокусе. Таким образом, при изменении аккомодации мозг получает возможность оценивать удаленность предметов. Суждение о расстоянии, основанное на аккомодации в одном глазу, не точное, имеет значение при небольших дистанциях в 2 – 5 метров, но это единственный из трех механизмов, остающийся у людей с монокулярным зрением.

Рис.4. Механизм аккомодации (Бреди, 1994).

Если человек слеп на один глаз, то очевидно, что он не будет обладать стереоскопическим зрением. Но восприятие пространства при монокулярном зрении может обеспечиваться глубинным зрением, которое представляет собой такую разновидность зрительной функции, при помощи которой осуществляется оценка пространственных взаимоотношений между отдельными предметами с одной стороны, и между субъектом и этими предметами – с другой. Оно достигается другими обстоятельствами, а именно вторичными факторами восприятия глубины, связанными с прошлым опытом. К ним относятся:

Определение расстояния по величине объекта. Так, когда величина объекта нам известна, восприятие его удаленности опирается на соотношение воспринимаемой его величины с объективной собственной величиной предмета. Если объект неизвестной нам величины расположен поблизости от известных нам по величине объектов, то удаленность этого объекта оценивается в восприятии косвенно по отношению к этим ближе расположенным известным по величине объектам.

Параллакс движения – кажущееся относительное смещение близких и более далеких предметов, если наблюдатель будет двигать головой влево и вправо или вверх и вниз. Механизм основан на зависимости величины угловых скоростей объектов только от их удаленности от наблюдателя.

Интерпозиция – наложение одного предмета на другой, т.е. если один предмет расположен впереди другого и частично его заслоняет, то мы воспринимаем передний объект как расположенный ближе.

Перспектива – весьма эффективный показатель глубины. Линейная перспектива: параллельные линии в проекции кажутся ближе друг к другу, чем дальше они расположены от наблюдателя. Воздушная перспектива передает изменения в цвете и в ясности очертаний предмета на расстоянии: чем ближе расположен объект, тем ярче и четче он выглядит. Обратная перспектива: объекты на переднем плане занимают больше места, чем объекты того же самого размера на расстоянии.

Распределение света и тени: источник света отбрасывая тень вырисовывает все неоднородности и рельефность объекта, например, выпуклый участок стены, кажется, более светлым в верхней своей части, если источник света расположен выше, а углубление в ее поверхности кажется в верхней части более темным.

Таким образом, у пациентов, потерявших зрение одного глаза, постепенно восстанавливается глубинное зрение, хотя и не такое совершенное, как при бинокулярном зрении.

Людям, лишившимся глаза, требуется определенный период (до 1 года) привыкания к своему состоянию, повседневной активности, вождению автомобиля, выполнению различных работ.

Источник:

Методическое пособие ГОУ ВПО Красноярская государственная медицинская академия Красноярский межрегиональный центр микрохирургии глаза им. П.Г. Макарова.

Пособие составили: О.Е. Лудченко, д.м.н., проф. В.И. Лазаренко, к.м.н. С.С. Ильенков

Рецензент: доцент, к.м.н. В.В. Иванов

Рекомендации одобрены на заседании Ученого совета

ГОУ ВПО «Красноярская государственная медицинская академия» 21.02.2007, протокол №6.

Дата публикации: 2014-08-18

© OKORIS УРАЛЬСКИЙ ЦЕНТР ГЛАЗНОГО ПРОТЕЗИРОВАНИЯ

г. Челябинск, ул. 40 лет Октября, д. 15/1,1 этаж.

+7 (351) 776-12-26 okoris@yandex.ru

Мед. лицензия № ЛО-74-01-003927 от 19.01.2017

Источник