- Органы чувств: как они работают

- Алена Герасимова (Dalles) Разработчик сайта, редактор

- Как мы чувствуем

- Глаза — орган зрения

- Уши — орган слуха

- Дистанционные и контактные органы чувств

- Кожа — благодаря ей мы чувствуем боль

- Язык — спасибо за вкус

- Нос — обоняние — мир запахов

- Чем рецептор отличается от органа чувств

- Рецепторы и органы чувств

Органы чувств: как они работают

» data-image-caption=»» data-medium-file=»https://unclinic.ru/wp-content/uploads/2019/05/organy-chuvstv.jpg» data-large-file=»https://unclinic.ru/wp-content/uploads/2019/05/organy-chuvstv.jpg» title=»Органы чувств: как они работают»>

Алена Герасимова (Dalles) Разработчик сайта, редактор

- Запись опубликована: 26.05.2019

- Время чтения: 1 mins read

Каждую секунду человек принимает из внешнего мира огромные потоки сигналов с самой разнообразной информацией. Приему этой информации и правильным реагированием на каждое происходящее событие предназначены органы чувств человека.

Как мы чувствуем

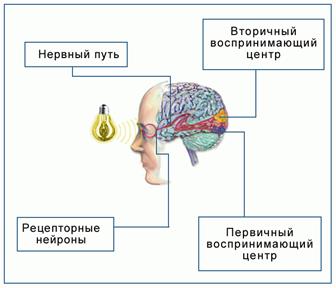

Органы чувств можно назвать приемными устройствами. Они первыми «узнают все новости» и тотчас же посылают в мозг единственно понятную для него информацию – нервные импульсы, получаемые от рецепторов раздражения того или иного органа чувств.

Мозг, реагируя на полученные сведения, приказывает человеку исполнять то или иное действие: например, человек переходит улицу только на зеленый свет светофора; идет на кухню при ощущении запаха гари закипевшего кофе; при звонке мобильного телефона, включает его и говорит с позвонившим.

Человеческие органы чувств всегда начеку, они регулируют наши действия и обеспечивают их точность.

Приемных устройств – рецепторов – огромное количество, но каждый из них «специализируется» только на одном виде внешнего раздражения, обеспечивая при этом фантастическую чувствительность.

Только 2-3 кванта света уже вызывают зрительные ощущения, донесения о звуке посылаются в мозг при смещении барабанной перепонки всего лишь на десятую часть диаметра атома водорода, всего 2-3 молекулы пахнущего вещества достаточны для ощущения запаха.

Глаза — орган зрения

Все органы чувств удивительно сложны по своей конструкции, но поистине шедевром «приборостроения» природы можно назвать глаз человека. Четырьмя пятыми наших сведений о мире мы обязаны своим глазам.

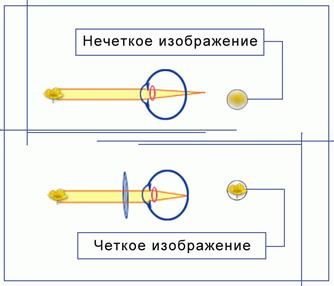

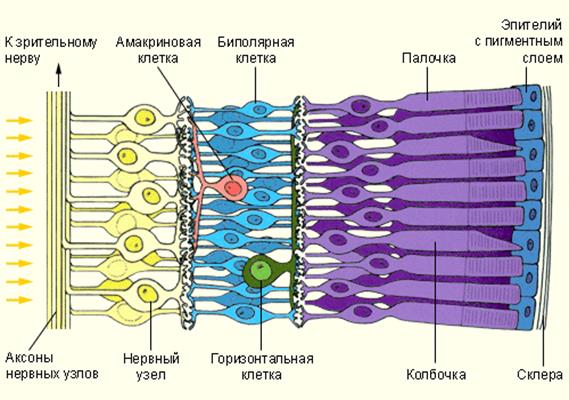

Оптическая система глаза преломляет лучи света так, что на внутренней оболочке глазного яблока — сетчатке фокусируются изображения предметов. А в сетчатке расположены светочувствительные клетки. 7 миллионов колбочек, собранных ближе к ее центру, трудятся днем, они ответственны за цветовое зрение.

130 миллионов палочек разбросаны в основном по периферии сетчатки и работают в ночное время, создавая черно-белое изображение. Будь в глазу только палочки, мир казался бы нам серым, лишенным всяких красок.

Глазное яблоко неутомимо движется. На чем бы мы ни остановили свой взор, и к какой бы картине его ни приковали, задержка взгляда — явление кажущееся. На самом деле глаза все время скачкообразно перемещается из стороны в сторону, то вверх, то вниз.

В результате изображение на сетчатке непрерывно смещается и таким образом достигается раздражение новых колбочек или палочек. Без этого рецепторы быстро привыкли бы к однообразному световому потоку и перестали бы информировать мозг об окружающих нас предметах. Остановись глаз хоть на минуту, и вскоре в комнате «растают» стены, «исчезнут» столы, шкафы и даже зажженная люстра.

Пять органов чувств

» data-medium-file=»https://unclinic.ru/wp-content/uploads/2019/05/pjat-organov-chuvstv-893×600.jpg» data-large-file=»https://unclinic.ru/wp-content/uploads/2019/05/pjat-organov-chuvstv-1024×688.jpg» loading=»lazy» src=»https://unclinic.ru/wp-content/uploads/2019/05/pjat-organov-chuvstv-893×600.jpg» alt=»Пять органов чувств» width=»893″ height=»600″ srcset=»https://unclinic.ru/wp-content/uploads/2019/05/pjat-organov-chuvstv-893×600.jpg 893w, https://unclinic.ru/wp-content/uploads/2019/05/pjat-organov-chuvstv-768×516.jpg 768w, https://unclinic.ru/wp-content/uploads/2019/05/pjat-organov-chuvstv-1024×688.jpg 1024w, https://unclinic.ru/wp-content/uploads/2019/05/pjat-organov-chuvstv.jpg 1792w» sizes=»(max-width: 893px) 100vw, 893px» title=»Органы чувств: как они работают»> Пять органов чувств

Уши — орган слуха

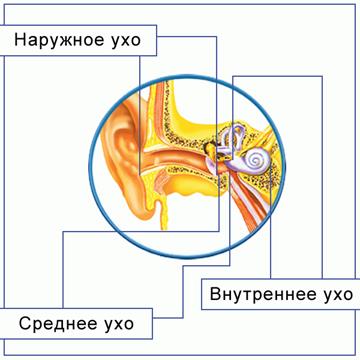

Как известно, форпост органа слуха — барабанная перепонка. Колебания воздуха, которые создают звуковые волны, колеблют и эту перепонку. От нее эстафету принимают конструкции внутреннего уха и доставляют ее к рецепторным окончаниям слухового нерва. Отсюда уже не колебания, а нервные импульсы поступают в головной мозг.

Человеческое ухо улавливает звуковые колебания в интервале от 20 до 20 тысяч в секунду. Наилучшая слышимость лежит в диапазоне голоса человека, то есть в пределах от 200 до 3200 гц (колебаний в секунду). Удивительное соответствие органов слуха и голосового аппарата позволяет людям общаться, понимать друг друга.

Человек слышит меньшее число звуков, чем животные. Собака, например, свободно разбирается в звуках с частотой в 40 тысяч герц, кошка — даже в 60 тысяч, а у летучих мышей и дельфинов «звуковой потолок» доходит до 150 тысяч герц. Им, видимо, природа не кажется такой тихой, как нам.

Но зато в своем более узком диапазоне человек умеет гораздо полнее любого животного исследовать, различать и отделять друг от друга всевозможные звуки и звукосочетания. Именно благодаря этой способности слухового аппарата человека стало возможным возникновение и развитие речи.

Дистанционные и контактные органы чувств

Глаз и ухо реагируют на сигналы, которые идут издали, преодолевая разные расстояния, из-за этого слух и зрение называют дистанционными чувствами. Контактными органами чувств называются чувства, воспринимающие раздражение только при контакте с его источником. Это, конечно, относится к осязанию.

Кожа — благодаря ей мы чувствуем боль

Осязательные рецепторы располагаются по всей кожной поверхности тела. Более всего их на пальцах и на ладони. Взяв, например, рукой какой-либо незнакомый предмет, мы даже с закрытыми глазами способны точно описать его форму, определить характер поверхности, вес. Об этом известили нас рецепторы прикосновения и давления.

Любая деформация кожной поверхности заставляет их тотчас же посылать нервные импульсы в головной мозг. Сборщики хлопка, например, умеют на ощупь определять сорт хлопка и степень его зрелости; мукомолы, потрогав зерно и муку, судят о сорте пшеницы.

Кожа исполняет роль термометров, причем одни из них раздражаются только теплом, другие — только холодом. Интересно, что каждый из этих чувствительных приборов имеет свою территорию. Холодовые «термометры» располагаются в коже на глубине 0,17 миллиметра, а тепловые глубже на 0,3 миллиметра. Информирование о внешней температуре жизненно обязательно для регулирования постоянства температуры тела.

Кроме того, в коже заложены болевые рецепторы, не случайно названные «стражниками безопасности». Они начинают работать при действии любого сверхсильного агента, который способен привести к разрушению. Возникшая боль мгновенно обращает внимание на возможную опасность, мобилизует на борьбу скрытые резервы.

Именно «болевые импульсы» заставляют отдернуть руку, при прикосновении к чему то очень горячему или колючему.

Язык — спасибо за вкус

По контактному принципу действуют и вкусовые рецепторы. Скопления вкусовых клеток — вкусовые почки в большом количестве расположены на языке, в миндалинах, на глотке, небе.

Известно, что у передней части языка предназначение реагировать на сладкое, задняя его поверхность воспринимает по преимуществу горькое, кончик языка и боковые стороны — «любители» соленого, а ощущение кислого появляется, когда продукты попадают на боковые поверхности языка. Поэтому, пробуя незнакомую пищу лишь самым кончиком языка, можно не распознать неприятный нам горький вкус.

Во рту располагаются наряду с вкусовыми рецепторами и рецепторы на прикосновение, и давление, а также терморецепторы, усиливающие вкус.

Поэтому температура пищи может изменять вкусовые ощущения. Обжигающий чай или кипящий бульон, вкус их при этой температуре не ощущается. Но стоит им только слегка остыть, как те же самые чай и бульон оказываются более вкусными, – один приятно сладкий, другой – наваристый и соленый. Происходит это потому, что более благоприятной для вкусового ощущения является температура в пределах 15—35 градусов.

Определенное значение для выявления вкуса имеют и пищевые контрасты. Не случайно многие находят нужным слегка присаливать сладкую дыню или мороженое. А физиологи установили, что очень слабый раствор поваренной соли покажется соленым только в том случае, если на другую сторону языка нанести немного сладкого.

Нос — обоняние — мир запахов

Как часто мы говорим: «Вкусно пахнет». Потому что со вкусом неразрывно связано обоняние. Эти рецепторы расположены в слизистой оболочке верхних носовых ходов в двух желобовидных ямках. Общая площадь чувствительной зоны не превышает 5 квадратных сантиметров, но в ней насчитываются миллионы обонятельных клеток.

С помощью электронного микроскопа удалось установить, что на поверхности каждой из них содержится от 6 до 12 подвижных ресничек. Это в десятки раз увеличивает обонятельную площадь.

Для возникновения ощущения запаха необходимо, чтобы присутствующее во вдыхаемом воздухе ароматное вещество растворилось в жидкой слизистой пленке, укрывающей обонятельные клетки. Долей секунды достаточно, чтобы это произошло, и тогда чувствительные нервные окончания, уловив молекулы пахучего вещества, извещают мозг, и возникает ощущение запаха.

Это очень коротко об органах чувств, классифицированных Аристотелем более двух тысяч лет назад, но до настоящего времени представляющих огромный интерес для всестороннего изучения. По сложности они намного превосходят многочисленные приборы, сконструированные человеком.

Изучение биологических «аппаратов», воспринимающих сигналы внешнего мира, важно не только для медицины, но и для возможного использования их принципа действия в технике.

Источник

Чем рецептор отличается от органа чувств

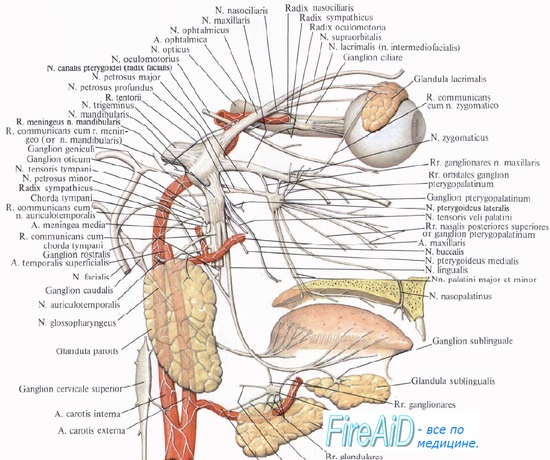

Каждый анализатор состоит из трех частей: 1) рецептор — трансформатор энергии раздражения в нервный процесс; 2) кондуктор — проводник нервного возбуждения и 3) корковый конец анализатора, где возбуждение воспринимается как ощущение.

Различают две группы ощущений:

1. Ощущения, отражающие свойства предметов и явлений окружающего материального мира: осязание, т. е. ощущение прикосновения и давления, температурное чувство (тепла, холода) и боль; затем ощущения слуховые, зрительные, вкусовые, обонятельные и земного притяжения.

2. Ощущения, отражающие движения отдельных частей тела и состояние внутренних органов (двигательные ощущения, ощущение равновесия тела, ощущения органов).

Соответственно этому все органы чувств делят на две группы:

1. Органы внешних чувств, получающие нервные импульсы из экстероцептивного поля, — экстероцепторы.Их шесть: органы кожного чувства, чувства земного тяготения (гравитации), слуха, зрения, вкуса и обоняния.

2. Органы внутренних ощущений: а) получающие импульсы из проприоцептивного поля (мышечно-суставное чувство, тесно связанное с чувством земного притяжения) — проприоцепторы; б) органы, воспринимающие нервные импульсы из интероцептивного поля (внутренностей и сосудов), — интероцепторы.

Ощущения, идущие из внутренних органов, обычно неопределенны и при нормальном состоянии этих органов не достигают сознания, сказываясь только «общим самочувствием». Вообще все внутренние процессы, регулируемые вегетативной нервной системой, протекают без нашего ведома и только при болезненных расстройствах дают о себе знать обычно более или менее сильной болью.

Подробно об интероцептивном анализаторе было изложено в специальной главе. Из возбуждений, идущих от проприоцептивного поля, надо упомянуть только мышечно-суставное чувство, благодаря которому воспринимается ощущение положения частей тела и происходит координация движений. С одной стороны, это чувство комбинируется с кожной чувствительностью (чувство стереогноза), а с другой, стоит в связи с органом гравитации, дающим ориентацию по отношению к гравитационному полю, который может быть рассмотрен также как статокинетический аппарат, обеспечивающий равновесие тела. Нервные окончания (в мышцах, костях, сухожилиях и суставах) и проводники мышечно-суставного чувства были описаны при изложении двигательного анализатора. В данном разделе будут рассмотрены только органы, воспринимающие ощущения, получаемые из внешнего мира,— экстероцепторы.

Общий план воспринимающих приборов у всех классов животных более или менее одинаков, несмотря на последующие значительные усложнения в деталях. Основным элементом, за исключением органов кожного чувства, у наземных животных являются особые чувствительные клетки, которые в процессе развития всегда происходят из эпителия наружного листка (эктодермы), который уже по своему положению находится в соприкосновении с окружающим миром. Каждая такая клетка на одном конце, обращенном к наружной поверхности, несет штифтик или воспринимающие волоски, а с другой стороны отдает (в органе обоняния и зрения) отросток, идущий на соединение с отростками нервных клеток проводящих нейронов.

В других органах (вкуса и слуха) чувствительная клетка, не давая центрального отростка, оплетается концевыми разветвлениями подходящего к ней афферентного нерва. Первый тип чувствительных клеток сравнительно со вторым видом нужно считать первичным. У водных животных такая форма воспринимающих элементов встречается и в кожных покровах, где эти элементы подвергаются увлажнению окружающей жидкостью. В коже наземных животных чувствительных клеток не бывает, и рецепторные нервные волокна оканчиваются или свободно между клетками эпителиального покрова, или же имеют на своих концах особого рода концевые тельца. В образовании органов чувств принимает также участие мезодерма, но только вторичным порядком, образуя для них защитные, поддерживающие и вспомогательные приспособления. Эти приспособления, обрастающие и дополняющие чувствительные клетки, т. е. рецепторы, образуют вместе с ними периферические отделы органов чувств: кожа, ухо, глаз, язык, нос. Например, зрительным рецептором являются чувствительные клетки сетчатки (палочки и колбочки), а периферическим отделом — весь глаз.

Источник

Рецепторы и органы чувств

Координация жизнедеятельности организма невозможна без информации, непрерывно поступающей из внешней среды. Специальные органы или клетки, воспринимающие сигналы, называются рецепторами; сам сигнал при этом называется стимулом.

По внутреннему строению рецепторы бывают как простейшими, состоящими из одной клетки, так и высокоорганизованными, состоящими из большого количества клеток, входящих в состав специализированного органа чувств. Рецепторы также подразделяются на две группы: экстерорецепторы — рецепторы, воспринимающие раздражения из внешней среды, и интерорецепторы — рецепторы, воспринимающие раздражения, возникшие внутри организма.

Животные могут воспринимать информацию следующих типов:

· химические вещества – вкус, запах, влажность (хеморецепторы);

· механические деформации – звук, прикосновение, давление, сила тяжести (механорецепторы);

Рецепторы преобразуют энергию раздражителя в электрический сигнал, который возбуждает нейроны. Механизм возбуждения рецепторов связан с изменением проницаемости клеточной мембраны для ионов калия и натрия. Когда раздражение достигает пороговой величины, возбуждается сенсорный нейрон, посылающий импульс в центральную нервную систему. Можно сказать, что рецепторы кодируют поступающую информацию в виде электрических сигналов.

Сенсорная клетка посылает информацию по принципу «всё или ничего» (есть сигнал / нет сигнала). Для того чтобы определить интенсивность стимула, рецепторный орган использует параллельно несколько клеток, у каждой из которых имеется свой порог чувствительности. Существует и относительная чувствительность – на сколько процентов нужно изменить интенсивность сигнала, чтобы орган чувства зафиксировал изменение. Так, у человека относительная чувствительность яркости света примерно равна 1 %, силы звука – 10 %, силы тяжести – 3 %. Эти закономерности были открыты Бугером и Вебером; они справедливы только для средней зоны интенсивности раздражителей. Сенсорам также свойственна адаптация – они реагируют преимущественно на резкие изменения в окружающей среде, не «засоряя» нервную систему статической фоновой информацией.

Чувствительность сенсорного органа можно значительно повысить посредством суммации, когда несколько расположенных рядом сенсорных клеток связаны с одним нейроном. Слабый сигнал, попадающий в рецептор, не вызвал бы возбуждения нейронов, если бы они были связаны с каждой из сенсорных клеток в отдельности, но вызывает возбуждение нейрона, в котором суммируется информация от нескольких клеток сразу. С другой стороны, этот эффект понижает разрешающую способность органа. Так, палочки в сетчатке глаза, в отличие от колбочек, обладают повышенной чувствительностью, так как один нейрон связан сразу с несколькими палочками, но зато имеют меньшую разрешающую способность. Чувствительность к очень малым изменениям в некоторых рецепторах очень высока благодаря их спонтанной активности, когда нервные импульсы возникают даже в отсутствие сигнала. В противном случае слабые импульсы не смогли бы преодолеть порог чувствительности нейрона. Порог чувствительности может изменяться благодаря импульсам, поступающим из центральной нервной системы (обычно по принципу обратной связи), что изменяет диапазон чувствительности рецептора. Наконец, важную роль в повышении чувствительности играет латеральное торможение. Соседние сенсорные клетки, возбуждаясь, оказывают друг на друга тормозящее воздействие. Благодаря этому усиливается контраст между соседними участками.

Как правило, рецепторы объединены с другими элементами, даже не относящимися к нервной системе, в органы чувств. С помощью проводящих раздражение аппаратов попадающие на них раздражения прежде, чем достигнуть рецепторов, могут отфильтровываться, видоизменяться. Таким образом, органы чувств не только воспринимают раздражения, но и участвуют в переработке возбуждения.

d:\Program Files\Physicon\Open Biology 2.5\content\chapter10\section3\paragraph7\images\10030701.gif1 d:\Program Files\Physicon\Open Biology 2.5\content\chapter10\section3\paragraph7\images\10030701.gif1 |

| Тельца Мейснера. |

Рецепторы, воспринимающие боль, разбросаны по всему телу. На 1 см2 приходится до 100 рецепторов. Есть люди, потерявшие болевую чувствительность (анальгезия), но сохранившие остальные чувства. Наиболее примитивными рецепторами считаются механические, реагирующие на прикосновение и давление. Разница между этими двумя ощущениями количественная; прикосновение обычно регистрируется тончайшими окончаниями нейронов, расположенными близко к поверхности кожи, в основаниях волосков или усиков. Есть и специализированные органы – тельца Мейснера. На давление же реагируют тельца Пачини, состоящие из единственного нервного окончания, окружённого соединительной тканью. Импульсы возбуждаются за счёт изменения проницаемости мембраны, возникающей благодаря её растяжению.

Определение положения тела в пространстве и его перемещения происходят при участии различных органов чувств: зрения, рецепторов осязания, рецепторов мышечно-суставной чувствительности и др. Органом равновесия у млекопитающих является вестибулярный аппарат, расположенный во внутреннем ухе. Лабиринт внутреннего уха состоит, помимо улитки, из двух небольших мешочков — круглого и овального — и трех полукружных каналов, внутри которых находится эндолимфа, а снаружи — перилимфа. Преддверие (мешочки) и полукружные каналы вместе составляют вестибулярный аппарат, в котором также имеются чувствительные (волосковые) клетки. К чувствительным клеткам вестибулярного аппарата подходят нервные волокна. В мешочках находятся мелкие камешки — отолиты, состоящие из углекислого кальция. Под действием силы тяжести отолиты оказывают давление на определенные волосковые клетки, которые выстилают мешочки изнутри, эти раздражения передаются в головной мозг. При изменении положения головы (наклон) изменяют свое положение и отолиты, они давят уже на другие клетки и раздражают их. Волосковые клетки имеются и в полукружных каналах. При повороте головы перемещение жидкости в каналах отстает от этого движения, так что волосковые клетки движутся относительно жидкости и получают стимулы от ее движения. Человек привык к перемещениям в горизонтальной плоскости, раздражающим полукружные каналы определенным образом, но вертикальные движения (параллельные длинной оси тела) для него непривычны. Такие движения (подъем по лестнице или в лифте, морская качка) раздражают полукружные каналы необычным образом и могут вызвать тошноту и рвоту.

d:\Program Files\Physicon\Open Biology 2.5\content\chapter10\section3\paragraph7\images\10030703.gif3 d:\Program Files\Physicon\Open Biology 2.5\content\chapter10\section3\paragraph7\images\10030703.gif3 |

| Строение боковой линии рыб. |

d:\Program Files\Physicon\Open Biology 2.5\content\chapter10\section3\paragraph7\images\10030701.gif1 d:\Program Files\Physicon\Open Biology 2.5\content\chapter10\section3\paragraph7\images\10030701.gif1 |

| Схема строения органа равновесия |

Возникшее возбуждение по нерву преддверия передается в головной мозг. В коре головного мозга возникает ощущение положения тела в пространстве и подается команда изменения тонуса различных групп мышц, что приводит к изменению положения головы и туловища, благодаря этому сохраняется равновесие тела. При поражении вестибулярного аппарата у человека наблюдаются расстройство движения, головокружения и другие нарушения.

Боковые органы реагируют на скорость и направление тока воды, предоставляя животным информацию об изменении положения собственного тела, а также о расположенных рядом предметах. Они состоят из сенсорных клеток с щетинками на концах, которые обычно лежат в подкожных каналах. Короткие трубочки, проходящие сквозь чешую, выходят наружу, образуя боковую линию. Боковые органы имеются у круглоротых, рыб и водных земноводных.

d:\Program Files\Physicon\Open Biology 2.5\content\chapter10\section3\paragraph7\images\10030704.gif4 d:\Program Files\Physicon\Open Biology 2.5\content\chapter10\section3\paragraph7\images\10030704.gif4 |

| Схема строения уха человека. |

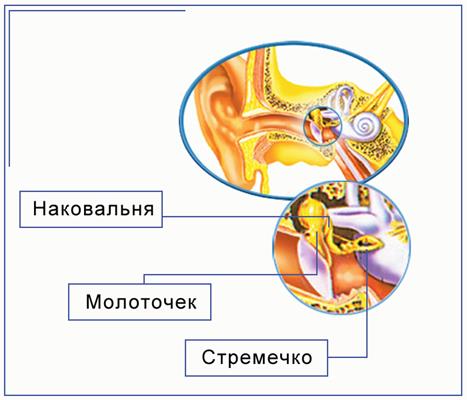

Внутреннее ухо имеет сложную форму и в нем различают два лабиринта — костный и перепончатый. Костный лабиринт включает улитку, преддверие и три полукружных канала. Улитка образует 2,5 оборота вокруг костного стержня. Преддверие находится между улиткой и полукружными каналами и представляет полость овальной формы. Полукружные каналы располагаются взаимноперпендикулярно по отношению друг к другу. Перепончатый лабиринт располагается внутри костного, стенки перепончатого лабиринта состоят из плотной соединительной ткани. Между костным и перепончатым лабиринтом находится жидкость — перилимфа, в перепончатом лабиринте тоже находится жидкость — эндолимфа. Перепончатый канал улитки на поперечном разрезе имеет треугольную форму и соответственно три стенки — пластинки. Одна пластинка сращена с костной стенкой улитки, другая разделяет улитковый ход и лестницу преддверия, третья — улитковый ход и барабанную лестницу улитки (в улитке пространство, в котором находится перилимфа, при помощи перепончатого канала улитки и специальной костной пластинки разделено на две части — лестницы: одна — лестница преддверия, другая — барабанная лестница и они сообщаются между собой только у верхушки улитки). Барабанная лестница улитки состоит из большого количества фиброзных волокон — слуховых струн, натянутых в поперечном направлении. В улитковом ходе на слуховых струнах находится так называемый кортиев орган, состоящий их эпителиальных клеток различной формы, среди которых есть чувствительные слуховые клетки. На этих слуховых клетках оканчиваются волокна нерва улитки — таким образом, кортиев орган является звуковоспринимающим аппаратом внутреннего уха. Звук проходит через слуховой проход и вызывает колебания барабанной перепонки, которые передаются через косточки среднего уха (молоточек, наковальню и стремечко) и овальное окно жидкости, находящейся в канале преддверия. Поскольку жидкости несжимаемы, жидкость преддверия передает колебания на круглое окно, как бы вызывая выбухание его.

Человеческое ухо воспринимает от 16 до 20 000 колебаний в секунду. Верхняя граница с возрастом изменяется: чем старше человек, тем меньше колебаний способно воспринимать его ухо. Максимальное количество колебаний, которое может воспринимать ухо человека в 35 лет, составляет 15 000, а в 50 лет — даже 13 000. Ухо почти не утомляется, утомление может быть связано частично не с самим ухом, а с головным мозгом. Глухота наступает часто вследствие повреждения или аномалий звукопроводящих механизмов наружного, среднего или внутреннего уха: образование серной пробки в наружном слуховом проходе, срастание косточек среднего уха, повреждение внутреннего уха или слухового нерва в результате местного воспаления или перенесенного заболевания.

Уши имеются у всех позвоночных, но если у рыб они представляют собой небольшие выступы, то у млекопитающих они прогрессируют в систему из наружного, среднего и внутреннего уха со сложно устроенной улиткой. Наружное ухо имеется у рептилий, птиц и зверей; у последних оно представлено подвижной хрящевой ушной раковиной. У млекопитающих, перешедших к водному образу жизни, наружное ухо редуцировано.

По мере удаления от основания улитки базилярная мембрана расширяется; чувствительность её меняется таким образом, что звуки высокой частоты стимулируют нервные окончания только в основании улитки, а звуки низкой частоты – только в её верхушке. Звуки, состоящие из нескольких частот, стимулируют различные участки мембраны; нервные импульсы суммируются в слуховой зоне коры головного мозга, в результате чего возникает ощущение одного смешанного звука. Различение же громкости звука связано с тем, что каждый участок базилярной мембраны содержит набор клеток с разным порогом чувствительности. У насекомых барабанная перепонка располагается на передних ногах, груди, брюшке или крыльях. Многие насекомые восприимчивы к ультразвуку (так, бабочки могут регистрировать звуковые волны частотой до 240 кГц).

d:\Program Files\Physicon\Open Biology 2.5\content\chapter10\section3\paragraph7\images\10030705.gif5 d:\Program Files\Physicon\Open Biology 2.5\content\chapter10\section3\paragraph7\images\10030705.gif5 |

| Вкусовые зоны языка человека. |

Ощущения вкуса и запаха связаны с действием химических веществ. Существуют четыре типа вкусовых ощущений: сладкое, солёное, кислое и горькое. До сих пор неизвестно, каким образом вкус зависит от внутреннего строения химического вещества. Орган вкуса человека представлен вкусовыми почками, которые находятся во вкусовых сосочках языка, а также в мягком небе и глотке. Вкусовые почки состоят из специальных вкусовых и опорных клеток; около вкусовых клеток оканчиваются чувствительные нервные волокна, по которым возбуждение передается в головной мозг (центр находится в височной доле коры). Вкусовые сосочки кончика языка воспринимают преимущественно ощущение сладкого, корня языка — горького, боковые отделы — кислого и соленого. Посредством вкуса определяют также характер пищи — съедобная или нет.

d:\Program Files\Physicon\Open Biology 2.5\content\chapter10\section3\paragraph7\images\10030706.gif6 d:\Program Files\Physicon\Open Biology 2.5\content\chapter10\section3\paragraph7\images\10030706.gif6 |

| Строение вкусовой почки. |

Пахучие вещества, находящиеся в воздухе, проникают через слизь и стимулируют обонятельные клетки. Возможно, существует несколько основных запахов, каждый из которых воздействует на определённую группу рецепторов.

d:\Program Files\Physicon\Open Biology 2.5\content\chapter10\section3\paragraph7\images\10030707.gif7 d:\Program Files\Physicon\Open Biology 2.5\content\chapter10\section3\paragraph7\images\10030707.gif7 |

| Эти чувствительные волоски являются органами вкуса у насекомых. |

Чрезвычайно чуткими органами вкуса и запаха, в сотни и тысячи раз превосходящими по эффективности человеческие, обладают насекомые. Органы вкуса располагаются у насекомых на усиках, губных щупиках и лапках. Органы обоняния обычно расположены на усиках.

Орган обоняния у человека представлен особыми чувствительными и опорными клетками, расположенными в слизистой оболочке верхнего отдела носа. У человека около 60 млн обонятельных клеток, каждая из которых покрыта большим количеством ресничек; поэтому площадь соприкосновения с воздухом составляет 5-7 м2. Мозговой отдел обонятельного анализатора находится в коре височной доли. Раздражение обонятельных клеток происходит под влиянием пахучих веществ. Во время приема пищи обонятельные ощущения дополняют вкусовые ощущения. Человек обладает высокой обонятельной чувствительностью. Он ощущает, например, запах сероводорода в концентрации 1:100 000 000.

d:\Program Files\Physicon\Open Biology 2.5\content\chapter10\section3\paragraph7\images\10030708.gif8 d:\Program Files\Physicon\Open Biology 2.5\content\chapter10\section3\paragraph7\images\10030708.gif8 |

| Органы обоняния. |

Орган зрения является весьма чувствительным и одним из важных анализаторов, помогающим воспринимать внешний мир. Глаз человека помогает получению представления об освещенности предмета, его цвете, форме, величине, о расстоянии, на котором он находится, о движении предмета. При выполнении многих тонких работ глазу принадлежит первостепенное значение. Раздражителем является свет, который раздражает рецепторы глаза, вызывает зрительные ощущения. Глаз имеет сложное строение и состоит из нескольких частей, каждая из которых отличается своими особенностями.

Глаз состоит из глазного яблока и вспомогательного аппарата. Глазное яблоко имеет не совсем правильную шаровидную форму и помещается в глазнице. Снаружи глазное яблоко покрыто белочной оболочкой — склерой, состоящей из соединительной ткани и имеющей белый цвет. Сзади в склере имеется отверстие, через которое входит зрительный нерв. Впереди склера прозрачна, более выпукла и образует прозрачную роговицу. Внутри склеры расположена вторая оболочка — сосудистая, снабженная кровеносными сосудами и пигментами. Передняя часть сосудистой оболочки находится за роговицей и образует радужную оболочку, в середине которой имеется отверстие — зрачок.

d:\Program Files\Physicon\Open Biology 2.5\content\chapter10\section3\paragraph7\images\10030710.gif10 d:\Program Files\Physicon\Open Biology 2.5\content\chapter10\section3\paragraph7\images\10030710.gif10 |

| Строение глаза человека. |

d:\Program Files\Physicon\Open Biology 2.5\content\chapter10\section3\paragraph7\images\10030712.gif12 d:\Program Files\Physicon\Open Biology 2.5\content\chapter10\section3\paragraph7\images\10030712.gif12 |

| Палочки и колбочки. |

Радужная оболочка снабжена мышцами, способствующими изменению просвета зрачка, она окрашена. Окраска зависит от наличия в ней пигмента: при большом количестве пигмента глаз имеет цвет — от коричневого (карий) до черного цвета, а серый, зеленоватый или голубой цвет объясняются недостаточностью пигмента. У альбиносов в радужной оболочке практически нет пигмента, глаза таких людей имеют красный цвет. За радужной оболочкой расположена прозрачная двояковыпуклая линза, имеющая форму чечевицы — хрусталик. Задняя сторона хрусталика более выпуклая. Сам хрусталик состоит из полужидкого вещества, находится в капсуле, прикрепленной с помощью связок к ресничному телу. Между роговицей и радужной оболочкой расположена передняя камера глаза, а между радужной оболочкой и хрусталиком — задняя камера глаза, в которых находится водянистая влага. Внутренняя полость глаза заполнена стекловидным телом. Стекловидное тело, роговица и хрусталик обладают лучепреломляющей способностью. Самая внутренняя оболочка (третья) глаза называется сетчатой оболочкой, или сетчаткой. Она имеет сложное строение — в ней различают 10 слоев клеток, особо важны палочки и колбочки. Место вхождения зрительного нерва называется слепым пятном (здесь нет палочек и колбочек), а место лучшего видения, где сосредоточены палочки и колбочки, называется желтым пятном. В центре желтого пятна есть углубление — центральная ямка.

Глаз защищен веками от действия света, кроме того, при моргании происходит равномерное распределение по глазу слезной жидкости, которая предохраняет глаз от высыхания. Слезная жидкость вырабатывается слезными железами (она содержит 97,8% воды, 1,4% органических веществ и 0,8% солей). Важной особенностью слезной жидкости является то, что она обладает бактерицидным действием. Брови предохраняют глаз от попадания пота, а ресницы задерживают пылевые частицы. Веки изнутри покрыты оболочкой — конъюнктивой (ее воспаление вызывает конъюнктивит). Она переходит на передний отдел глазного яблока, но не закрывает роговицы. Двигательный аппарат глаза состоит из шести мышц, от сокращения которых зависят движения глазного яблока. Отдельные части глаза — роговица, хрусталик, стекловидное тело — обладают способностью преломлять проходящие через них лучи. Преломляющую силу отдельных частей и всей оптической системы глаза измеряют в диоптриях. Под одной диоптрией понимают преломляющую силу линзы, фокусное расстояние которой составляет 1 м. Если преломляющая сила увеличивается, то фокусное расстояние укорачивается. Отсюда следует, что линза, у которой фокусное расстояние равно 50 см, будет обладать преломляющей силой в две диоптрии (2Д). Наибольшее преломление происходит в хрусталике. Глаз часто сравнивают с фотоаппара

Светочувствительные элементы в сетчатке — палочки и колбочки — при попадании света раздражаются. В них происходят сложные химические превращения, в результате которых возникает возбуждение, передающееся по зрительному нерву в головной мозг. В коре головного мозга возникают зрительные ощущения. Мозговой отдел зрительного анализатора находится в затылочной доле больших полушарий.

Приспособление глаза к получению отчетливых изображений предметов, находящихся на разных расстояниях, называется аккомодацией. Она связана с изменением кривизны хрусталика, вследствие чего меняется его преломляющая сила, и фокус лучей от рассматриваемого предмета всегда оказывается на сетчатке. Изменение кривизны хрусталика достигается сокращением и расслаблением ресничной мышцы. Нарушение зрения может выра

Приспособление глаза к видению при разной степени освещенности называется адаптацией: приспособление к видению в темноте называется темновой адаптацией, а при яркой освещенности — световой адаптацией.

d:\Program Files\Physicon\Open Biology 2.5\content\chapter10\section3\paragraph7\images\10030711.gif11 d:\Program Files\Physicon\Open Biology 2.5\content\chapter10\section3\paragraph7\images\10030711.gif11 |

| Строение сетчатки. |

Выделено три типа колбочек, которые воспринимают красный, зеленый и синий цвет. Промежуточные цвета воспринимаются при одновременном раздражении колбочек двух или более типов. Цветовая слепота зависит от отсутствия в сетчатке колбочек одного или нескольких типов, что связано с отсутствием гена, контролирующего их образование. Форма цветовой слепоты называется дальтонизмом (по имени ученого Дальтона, у которого была обнаружена цветовая слепота).

Еще одним из дефектов зрения человека является астигматизм. При астигматизме кривизна роговицы неодинакова в разных плоскостях, поэтому световые лучи, лежащие в разных плоскостях, фокусируются не в одной точке. Для исправления зрения линзы шлифуются неравномерно, чтобы компенсировать неравномерную кривизну роговицы. Катаракта — потеря хрусталиком своей прозрачности. Чаще всего она встречается у старых людей. Катаракта приводит к слепоте. Такой хрусталик, потерявший прозрачность, удаляют. Зрение восстанавливается, но глаз теряет способность к фокусировке. В таком случае оперированный человек должен носить очки, заменяющие хрусталик. Иногда вставляют искусственный хрусталик.

Наиболее примитивные фоторецепторные системы (глазные пятнышки) имеются у простейших. Простейшие светочувствительные глазки, состоящие из зрительных и пигментных клеток, есть у некоторых кишечнополостных, низших червей. Они способны различать свет и темноту, но не способны создавать изображение. Более сложные органы зрения у некоторых кольчатых червей, моллюсков и членистоногих снабжены светопреломляющим аппаратом.

d:\Program Files\Physicon\Open Biology 2.5\content\chapter10\section3\paragraph7\images\10030709.gif9 d:\Program Files\Physicon\Open Biology 2.5\content\chapter10\section3\paragraph7\images\10030709.gif9 |

| Различные системы зрения. Слева направо: насекомые, моллюски, позвоночные. |

d:\Program Files\Physicon\Open Biology 2.5\content\chapter10\section3\paragraph7\images\10030713.gif13 d:\Program Files\Physicon\Open Biology 2.5\content\chapter10\section3\paragraph7\images\10030713.gif13 |

| Стереоскопическое зрение. |

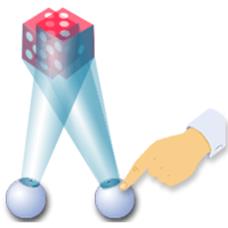

Фасеточные глаза членистоногих состоят из многочисленных отдельных глазков – омматидиев. Каждый омматидий имеет прозрачную двояковыпуклую роговую линзу и хрустальный конус, фокусирующие свет на скопление светочувствительных клеток. Поле зрения каждого омматидия очень мало; вместе они образуют перекрывающееся мозаичное изображение, обладающее не очень большой разрешающей способностью, но достаточно чувствительное.d:\Program Files\Physicon\Open Biology 2.5\design\images\buttonModel_h.gif Наиболее совершенными глазами – так называемым камерным зрением – обладают головоногие моллюски и позвоночные (особенно птицы). Глаза позвоночных состоят из глазных яблок, соединённых с головным мозгом, и периферийных частей. Использование сразу двух глаз – бинокулярное зрение – даёт возможность компенсировать повреждения одного глаза за счёт другого, снимает эффект слепого пятна и лежит в основе стереоскопического зрения, когда на сетчатках одновременно возникают слегка различающиеся изображения одного и того же предмета, которые мозг воспринимает как один трёхмерный образ. У человека общее поле зрения охватывает 180°, а стереоскопическое – 140°. Стереоскопическое зрение абсолютно необходимо для хищников; у их «жертв», наоборот, глаза расположены по бокам, что увеличивает обзор.

Глаза различных групп позвоночных имеют свои характерные особенности. Так, у глубоководных рыб глаза достигают огромных размеров; у птиц большие размеры глазного яблока увеличивают поле обзора, а удлинённая телескопическая форма придаёт остроту зрения. У некоторых рыб, водных млекопитающих и хищных внутренняя поверхность сосудистой оболочки образует блестящий слой – зеркальце, благодаря которому глаза светятся даже в почти полной темноте.

d:\Program Files\Physicon\Open Biology 2.5\content\chapter10\section3\paragraph7\images\10030714.gif14 d:\Program Files\Physicon\Open Biology 2.5\content\chapter10\section3\paragraph7\images\10030714.gif14 |

| Термолокаторы змей. |

Ямкоголовые змеи обладают термолокаторами, способными воспринимать инфракрасное излучение.

Некоторые группы рыб развили парные электрические органы, предназначенные для защиты, нападения, сигнализации и ориентации в пространстве. Они находятся по бокам тела или возле глаз и состоят из собранных в столбики электрических пластинок – видоизменённых клеток, генерирующих электрический ток. Пластинки в каждом столбике соединены последовательно, а сами стоблики – параллельно. Общее количество пластинок составляет сотни тысяч и даже миллионы. Напряжение на концах электрических органов может достигать 1200 В. Частота разрядов зависит от их назначения и может составлять десятки и сотни герц; при этом напряжение в разряде колеблется от 20 до 600 В, а сила тока – от 0,1 до 50 А. Электрические разряды скатов и угрей опасны для человека.

Источник