Чем опасна эмоциональная адаптация медицинского работника

Мы рады приветствовать Вас на сайте Всероссийского журнала «Наука молодых (Eruditio Juvenium)», который издается Рязанским государственным медицинским университетом имени академика И.П. Павлова. В журнале публикуются оригинальные научные статьи молодых ученых по проблемам теоретической и прикладной медицины, медицинской биологии и психологии, педагогике и методологии медицинского образования.

Результаты научно-исследовательской и научно-методической деятельности преподавателей, докторантов, соискателей, аспирантов и студентов могут быть представлены не только в виде научных статей, но и заметок из клинической практики, нормативных документов, сведений о перспективных изобретениях и рационализаторских предложениях, материалов по истории клиник и лечебных учреждений. Редколлегия журнала принимает статьи от ученых из любых регионов России, а также ближнего и дальнего зарубежья. Это позволяет отбирать из представляемых в журнал работ действительно лучшие.

Все статьи подлежат обязательному рецензированию. Надеемся, что наш журнал предоставит широкие возможности для публичного выступления и обсуждения результатов работ молодых ученых, будет способствовать интеграции и координации их деятельности, содействовать повышению научного и профессионального уровня.

Приглашаем авторов к активному наполнению редакционного «портфеля».

Главный редактор журнала, д.м.н., профессор Р.Е. Калинин

«Наука молодых (Eruditio Juvenium)» рецензируемый научно-практический медицинский журнал

(ISSN 2311-3820).

- Выходит 4 раза в год.

- Основан в 2013 году.

Учредитель: федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Рязанский государственный медицинский университет имени академика И.П. Павлова» Министерства здравоохранения Российской Федерации

Свидетельство о регистрации средства массовой информации ПИ №ФС77-69031 от 07 марта 2017.

Подписной индекс – 70110

Включен в перечень рецензируемых научных изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук (№2124 от 06.06.2017).

Журнал индексируется в следующих базах данных и информационно-справочных изданиях:

Источник

Синдром эмоционального выгорания у врачей

Ни одна специальность не приносит порой столько моральных переживаний, как врачебная.

А.П. Чехов

Большая часть работ, касающихся психического здоровья врачей, как отечественных, так и зарубежных, посвящена синдрому эмоционального выгорания (СЭВ). Основным предрасполагающим фактором эмоционального выгорания является продолжительность работы и чрезмерная рабочая нагрузка в ситуациях напряженных межличностных отношений. В связи с этим СЭВ характерен для представителей коммуникативных профеcсий: сотрудников различных сервисных служб, учителей, психологов, врачей и медицинского персонала.

Выгорание понимается как дисфункциональное состояние, возникающее у работников под воздействием длительного психоэмоционального стресса. Оно также определяется как ответная реакция на длительные профессиональные стрессы, возникающие в межличностных коммуникациях, характеризуется эмоциональным истощением, снижением эффективности профессиональной деятельности, обесцениванием труда и снижением значимости собственных успехов.

Эмоциональное выгорание – динамический процесс, проходящий поэтапно, в полном соответствии с механизмом развития стресса, являясь профессиональным дистрессом, оно включает как психологический, так и психосоматический аспекты.

В.В. Бойко определяет эмоциональное выгорание как форму профессиональной деформации личности, которая представляет выработанный личностью механизм психологической защиты в форме полного или частичного исключения эмоций (понижения их энергетики) в ответ на избранные психотравмирующие воздействия.

Впервые проблема эмоционального выгорания была поставлена H.G. Freudenberger в 1974 г. при исследовании медперсонала. В 1990 г. M. Olkinuora и соавторы провели одно из самых крупных исследований СЭВ, базируясь на большой исследовательской выборке из 2671 финских врачей различных специальностей. Исследования позволили выявить 2 группы: специалисты с высоким уровнем выгорания – лица, работа которых связана с хроническими больными, неизлечимыми и умирающими пациентами (пульмонологи, психиатры, онкологи), и специалисты с низким уровнем выгорания, работа которых связана с пациентами, имеющими благоприятный прогноз (акушеры-гинекологи, офтальмологи).

Показано, что уровень эмоционального выгорания врачей-терапевтов в Европе и Латинской Америке, по оценкам разных исследователей, варьирует от 20 до 45%. По данным опроса интернов в США, этот показатель превышает 75%. В 2012 г. было проведено еще одно крупномасштабное исследование специалистами из ряда ведущих клиник и университетов США. Авторы опросили 7288 врачей различных специальностей и выявлили, что около половины американских врачей подвержены профессиональному выгоранию (46%), а это на 10% выше, чем в среднем по популяции. Регистрировали такие симптомы, как эмоциональное истощение, безразличие к результатам своей деятельности, пессимизм и подавленность.

Самыми измученными чувствовали себя врачи приемного покоя и семейные врачи. По мнению специалистов, выявленная тенденция в скором времени может привести либо к сокращению количества врачей, которые раньше уйдут из профессии, либо к сокращению их рабочих часов, в то время как потребность в этой профессии в США растет в связи со старением населения (согласно данным ФГБУ «Национальный научный центр нарко- логии», 2012).

По данным В.А. Винокура и О.В. Рыбиной, в 1980-х гг. в нашей стране 60% медицинских работников считали, что их работа сопровождается заметным для них эмоциональным напряжением, а в 2004 г. уже 74% врачей и 82% медицинских сестер отмечали постоянное и достаточно высокое нервно-психическое напряжение.

По частоте СЭВ врачи-наркологи занимают одну из ведущих позиций. В качестве причин такой высокой подверженности эмоциональному выгоранию психологи называют трудный контингент больных и их родственников, длительность и трудоемкость терапевтического процесса по достижении ремиссии у зависимых от психоактивных веществ, затрудненного некритичностью больных к своему заболеванию, а также большое количество рецидивов у больных.

По приводимым П.И. Сидоровым данным, почти 80% врачей-психиатров и психиатров-наркологов имеют признаки СЭВ разной степени выраженности. Л.Н. Юрьева, обследовав 100 психиатров Восточной Украины, выявила признаки этого синдрома в 79% случаев. О наибольшей подверженности психиатров к развитию СЭВ указывают данные В.Л. Дресвянникова и соавторов.

В.В. Лукьянов (2007) изучал степень выраженности и структуру СЭВ у наркологов. Автор показал достоверные отличия симптомов эмоционального выгорания у наркологов в зависимости от возраста и стажа профессиональной деятельности. Испытуемые со стажем работы до 10 лет продемонстрировали наибольшие степени выраженности симптомов «неадекватного избирательного эмоционального реагирования» и «редукции профессиональных обязанностей», проявляющихся в попытках облегчить или сократить профессиональные обязанности, требующие эмоциональных затрат.

У наркологов со стажем работы от 10 до 20 лет была отмечена наибольшая выраженность таких симптомов, как переживание психотравмирующих обстоятельств, эмоциональная отстраненность, психосоматические и психовегетативные нарушения. У наркологов со стажем работы более 20 лет наибольшей степенью выраженности отличался симптом неадекватного избирательного эмоционального реагирования.

В работе И.А. Бердяевой и Л.Н. Войт были выявлены особенности развития СЭВ в различных профессиональных группах, при этом самые высокие показатели выраженности фаз синдрома наблюдались в группе врачей-онкологов; на втором месте находились врачи-психиатры, а выявленные изменения были расценены как результат воздействия продолжительного профессионального стресса.

В качестве основной причины эмоционального выгорания B. Williams называет неудовлетворенность своей работой. Кроме того, неудовлетворенность врача работой имеет высокую корреляцию с неудовлетворенностью пациента лечением и низким комплайенсом больных.

В других исследованиях было доказано, что высокую корреляцию с неудовлетворенностью своей работой и с СЭВ имеют тяжелые условия труда, особенно переработки, и плохой контроль выполняемой работы. По мнению Е.П. Ильина, существуют 3 группы факторов, играющих существенную роль в формировании эмоционального выгорания: личностные, ролевые и организационные.

П.И. Сидоров и А.В. Парняков одной из главных причин выгорания считают психологическое переутомление, когда требования (внутренние и внешние) длительное время преобладают над ресурсами (внутренними и внешними), что и приводит к нарушению состояния равновесия и возникновению синдрома. F.J. Lee и соавторы установили, что внутрисемейные проблемы также способствуют усилению выраженности эмоционального выгорания.

Многие авторы отмечают, что профилактика и коррекция СЭВ во многом определяются личностными факторами, способствующими и препятствующими его возникновению и развитию. Т.В. Черникова и соавторы обратили внимание на меньшую вероятность и интенсивность выгорания у специалистов с положительным отношением к миру и более высоким уровнем самоуважения.

Е.Г. Ожогова в своем исследовании показала, что для профессионалов с отсутствием или незначительной выраженностью СЭВ характерно гармоничное соотношение компонентов в системе смысложизненных ориентаций и преобладание таких ценностей, как духовное удовлетворение, творчество и активная социальная жизнь.

Обычные стратегии снижения выраженности СЭВ включают хорошее питание и времяпровождение с семьей и друзьями. Также должна проводиться коррекция системы профессиональных ценностей. K.M. Swetz и соавт. установили, что врачи, работающие в хосписах и других сферах паллиативной медицины, используют различные методики для избегания СЭВ. В первую очередь это поддержание профессиональных коммуникаций (60%), размышления о будущей смене деятельности (47%), общение друг с другом (47%), изоляция от коллег (20%), хобби (40%).

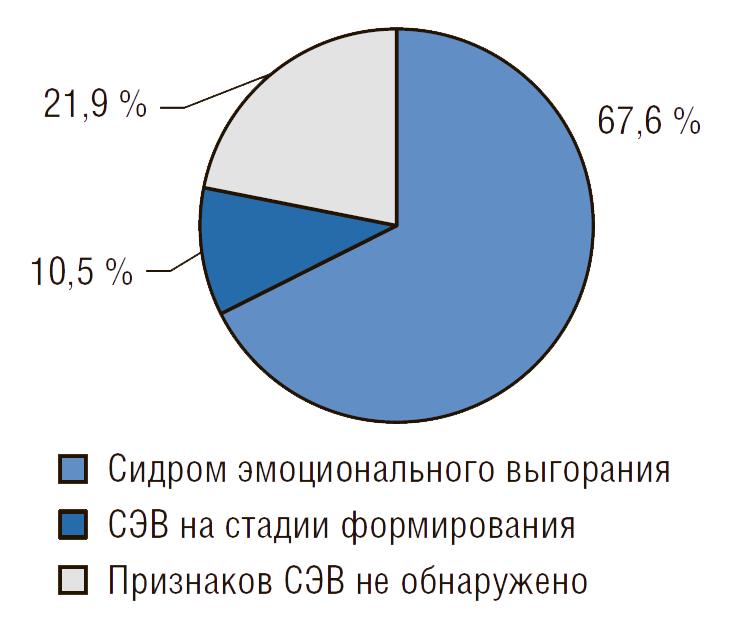

Одним из важных факторов профилактики СЭВ является оптимизация условий труда. Были попытки проведения исследования по подбору оптимальной длительности визита к врачу, но результаты имеют неоднозначную трактовку. Согласно опроснику диагностики СЭВ В.В. Бойко, различные признаки СЭВ были отмечены и у обследованных нами врачей. Так, из 383 обследованных врачей Забайкальского края эмоциональное выгорание было выявлено у 67,6% (n=259) – это медицинские работники, которые набирали более 61 балла по опроснику. У 10,5% (n=40) врачей фазы синдрома находятся на стадии формирования – это врачи, которые набирали от 31 до 60 баллов. У 21,9% (n=84) респондентов не отмечено признаков эмоционального выгорания – суммарный балл по опроснику не превышал 31, т.е. это были врачи, пока еще не подверженные профессиональной деформации личности. Показатели опросника В.В. Бойко представлены на рис. 1.

Рисунок 1. Показатели опросника диагностики синдрома эмоционального выгорания у врачей, %

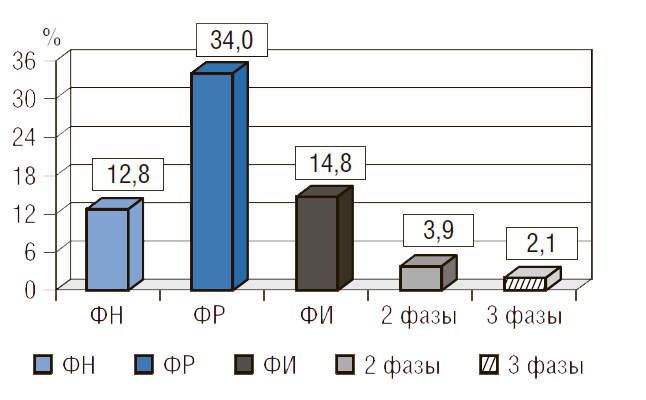

Как уже было отмечено, у 67,6% врачей есть СЭВ. Из данных, представленных на рисунке 2, следует, что у 61,6% (n=236) обследованных полностью сформирована только одна из 3 фаз синдрома: при этом сформированная фаза напряжения (ФН) выявлена у 12,8% (n=49) врачей, фаза резистенции (ФР) – у 34,0% (n=130) и фаза истощения (ФИ) – у 14,8 % (n=57) респондентов. У 3,9% (n=15) врачей сформированы 2 фазы, их комбинация может быть следующей: ФН+ФР; ФН+ФИ; ФР+ФИ. У 2,1% (n=8) полностью сформированы все 3 фазы синдрома: ФН+ФР+ФИ (ввиду малой выборки распределение по полу, специализации и стажу работы врачей с двумя или тремя сформированными фазами СЭВ не проводилось). При анализе распространенности эмоционального выгорания с учетом половой принадлежности были получены следующие результаты.

Рисунок 2. Структура синдрома эмоционального выгорания у врачей, %

ФН выявлена у 12,0% женщин и у 14,5% мужчин. Показатель ФР у женщин составил 38,5%, что достоверно превышает это показатель у мужчин – 25,2% (p=0,009). ФИ была выявлена у 15,8% врачей-женщин и 12,9% врачей мужского пола (табл. 1).

Учитывая специализацию врачей, также были выявлены различия в показателях фаз эмоционального выгорания. Так, ФН у онкологов была выявлена в 21,2% случаев, что весомо больше по сравнению с врачами хирургического профиля – 4,5% (p=0,008). Показатель ФН у врачей скорой медицинской помощи (СМП) составил 18,8% и достоверно превышал показатель у врачей хирургического профиля (p=0,01). ФН у психиатров-наркологов отмечена в 16,3% случаев, что также превышает этот показатель у врачей хирургического профиля (p=0,02). Показатели данной фазы у врачей терапевтического профиля и акушеров-гинекологов составили 12,0 и 8,9% и не отличались от показателей других врачей. ФР была выявлена у онкологов в 51,5% случаев, что достоверно больше, чем у врачей хирургического (p=0,009) и терапевтического (p=0,04) профилей, показатели которых составили 25,4 и 31,3% соответственно. У психиатров-наркологов ФР составила 38,7%, у акушеров-гинекологов – 32,8% и у врачей СМП – 32,1%.

Источник

Чем опасна эмоциональная адаптация медицинского работника

Актуальность. Профессиональная деятельность медицинских работников, участвующих в лечении и реабилитации больных, предполагает эмоциональную насыщенность и высокий процент факторов, вызывающих стресс. По классификации профессий по «критерию трудности и вредности» (по А.С. Шафрановой), медицина относится к профессии высшего типа по признаку необходимости постоянной внеурочной работы над предметом и собой [2]. Согласно определению ВОЗ, «Синдром выгорания» – это физическое, эмоциональное или мотивационное истощение, характеризующееся нарушением продуктивности в работе, усталостью, бессонницей, повышенной подверженностью соматическим заболеваниям.

Этот синдром обычно расценивается как стресс — реакция в ответ на чрезмерные производственные и эмоциональные требования, происходящие из-за излишней преданности человека своей работе с сопутствующим этому пренебрежением семейной жизнью или отдыхом [3]. Главной причиной СЭВ считается психологическое, душевное переутомление. К основным факторам, способствующим СЭВ, относятся: высокая рабочая нагрузка; отсутствие или недостаток социальной поддержки со стороны коллег и руководства; недостаточное вознаграждение за работу; постоянный риск штрафных санкций; необходимость внешне проявлять эмоции, не соответствующие реалиям [4]. Развитию СЭВ также способствуют личностные особенности: высокий уровень эмоциональной лабильности; высокий самоконтроль, особенно при волевом подавлении отрицательных эмоций; рационализация мотивов своего поведения; склонность к повышенной тревоге и депрессивным реакциям, связанным с недостижимостью «внутреннего стандарта» и блокированием в себе негативных переживаний; ригидная личностная структура [1]. Учитывая все вышесказанное нам показалось интересным изучить синдром эмоционального выгорания у медицинских работников: врачей и медицинских сестёр хирургического отделения.

Цель исследования: проанализировать уровень профессионального стресса, провести анализ и уточнить специфику синдрома профессионального выгорания у медицинских работников хирургического отделения.

1. Выявить наличие синдрома эмоционального выгорания у медицинских работников хирургического отделения;

2. Определить частоту встречаемости синдрома эмоционального выгорания среди врачей-хирургов и медицинских сестёр;

3. Определить наиболее интенсивные стрессовые факторы, которые лежат в основе синдрома эмоционального выгорания;

Для достижения поставленных целей и задач было проведено анкетирование медицинских работников хирургического отделения одного из стационаров г. Смоленска. В нашем «пилотном» исследовании участвовало 20 хирургов в возрасте от 29 до 58 лет и стажем работы 5– 37 лет и 20 медицинских сестер, в возрасте от 24 до 66 лет и стажем работы 5–46 лет. Средний возраст обследованных составил 42 года, стаж работы составил в среднем 22 года. В исследовании участвовало одинаковое количество мужчин и женщин – 20 человек мужского пола (врачи-хирурги) и 20 человек женского пола (медицинские сестры). Для изучения СЭВ были использованы:

1. «Методика диагностики уровня эмоционального выгорания» В.В. Бойко.

(Методика состоит из 84 суждений, позволяющих диагностировать 3 фазы развития эмоционального выгорания: напряжение, резистенция и истощение. Каждая фаза стресса диагностируется на основе четырех, характерных для нее симптомов).

2. Тест MaslachBurnoutInventor (вариант для медицинских работников в адаптации.

(Н.Е. Водопьяновой – далее «тест MBI»). Содержит 22 вопроса и три шкалы: «эмоциональное истощение», «деперсонализация» и «редукция личных достижений»).

3. Методика «Шкала профессионального стресса» Ч.Д. Спилбергера (автор адаптации – О.М. Радюк). (Данный тест определяет восприятие важных источников стресса в профессиональной жизни мед. работников. Опросник включает 30 связанных с работой ситуаций, которые большинство людей считают стрессогенными).

Результаты и обсуждение. По результатам, полученным по методике В.В. Бойко, у медицинского персонала отмечена средняя степень выраженности «синдрома эмоционального выгорания». Количественный анализ по каждой из фаз синдрома эмоционального выгорания показал, что фаза напряжения сформировалась у 30 % опрошенных. Нервное (тревожное) напряжение, характерное для этой фазы, является предвестником и «запускающим» механизмом в формировании эмоционального выгорания. Фаза напряжения была наиболее выражен у врачей в 46 % случаев, у медсестёр в 25 %. В фазе резистенции симптом «неадекватное избирательное эмоциональное реагирование» считается доминирующим у 35 % хирургов, а сложившимся у 30 % хирургов. У медсестер в 63 % случаев – этот симптом оказался доминирующим. Нами была выявлена закономерность – у врачей этот симптом выявлялся после 15 лет работы, а у медсестёр – после 10 лет.

Симптом «эмоционально-нравственная дезориентация», проявляющийся в притуплении эмоционального реагирования относительно других людей, был выявлен у 38 % хирургов, тогда как у 50 % медсестёр он находился в стадии развития. При этом расширение сферы экономии эмоций прослеживался у 63 % медицинских сестёр, тогда как у 46 % хирургов этот симптом не сложился.

В фазе истощения симптом «эмоционального дефицита» чётко прослеживался у 38 % хирургов, у медсестёр – в 62 % он был складывающимся, у 25 % – доминирующим. Симптом «эмоциональная отстраненность» как сложившийся отмечен у 46 % врачей и у 32 % медсестёр. Симптом «эмоционального дефицита» не был выявлен ни в одном случае. При наличии симптома «личностной отстраненности» отмечается полная или частичная утрата интереса к человеку – субъекту профессиональной деятельности, в нашем исследовании данный симптом был сложившимся – у 15 % хирургов и у 25 % медсестёр. Симптом «психосоматических и психовегетативных нарушений» проявляющийся ухудшением настроения, негативными ассоциациями, бессонницей, чувством страха, психовегетативными реакциями был выявлен сложившимся у 30 % докторов и у 37 % медсестёр.

При исследовании медицинских работников методом MBI в адаптации Н.Е. Водопьяновой была установлена значительная выраженность эмоционального выгорания. По шкале «эмоциональное истощение» была установлена средняя степень эмоционального истощения. Высокие показатели установлены у 20 %, средние- 20 %, низкие – 60 % опрошенных хирургов. Наибольшая степень выраженности синдрома отмечалась по шкале «деперсонализация» как у хирургов, так и у медсестёр. По шкале «деперсонализация» высокая степень проявления этого синдрома наблюдается у 53 % всего обследованного медицинского персонала. Из них 33 % составляют врачи-хирурги и 20 % – медсёстры. По шкале «редукция личных достижений» высокие показатели выявлены у 40 %, средние – у 47 %, низкие – у 13 % обследованных. Таким образом, при анализе результатов исследования методом MBI наиболее выраженные изменения были выявлены по шкалам «редукция личных достижений» и «деперсонализация».

Анализируя результаты опроса по методике «Шкала профессионального стресса» Ч.Д. Спилбергера (в адаптации О.М. Радюка), было выявлено, что наиболее значимыми источниками стресса для врачей-хирургов являются: «необходимость незамедлительно принимать ответственные решения» – (90 %), «несправедливость в оплате труда или при распределении материальных поощрений» – (100 %), «наличие шума и посторонних помех в производственных помещениях» – (95 %) и «чрезмерная нагрузка по работе с документацией и справочной информацией» – (100 %). А для медсестёр такими источниками были: «сверхурочное рабочее время», «несоответствие поручаемых задач профессиональным обязанностям» – (90 %), «несправедливость в оплате труда или при распределении материальных поощрений» – (100 %), «чрезмерная нагрузка по работе с документацией и справочной информацией» – (90 %).

Таким образом, результаты проведенного исследования позволяют сделать следующие выводы:

1. При анализе результатов выявлена средняя степень выраженности «синдрома эмоционального выгорания» как у врачей, так и у медицинских сестер.

2. Количественный анализ по каждой из фаз синдрома эмоционального выгорания показал преобладание «фазы резистенции» как у врачей, так и у медицинских сестер.

3. Наиболее выраженными симптомами эмоционального выгорания у врачей-хирургов являются такие симптомы как «неадекватное избирательное эмоциональное реагирование» и «редукция профессиональных обязанностей», у медицинских сестер – «неадекватное эмоциональное реагирование», «расширение сферы экономии эмоций» и «эмоциональный дефицит».

Источник