- World of Art

- Страницы

- Цитаты из фильма «Лучшее предложение «

- «Искусство помогает человеку прояснить собственные эмоции»

- — Что современная наука думает про эмоции?

- — Наука этим так активно занялась, потому что тема эмоций нам как обществу кажется более ценной, чем прежде?

- — Есть популярная теория, которая гласит, что люди во все времена и во всех культурах испытывают одни и те же базовые эмоции. Из них обычно выделяют шесть или семь: страх, радость, грусть, злость, удивление, отвращение, иногда еще презрение. Что вы по этому поводу думаете?

- — Насколько я понимаю, в споре вокруг человеческих эмоций сформировались две научные школы: одна утверждает, что эмоции универсальны, потому что обусловлены человеческой физиологией, а другая — что их формирует культура и поэтому в каждом обществе они свои. Теория про базовые эмоции — это то, за что ратуют универсалисты?

- — Возможно, теория про базовые эмоции оказалась так популярна, потому что созвучна популярным представлениям о том, что люди не меняются? Мы можем понимать Шекспира и Овидия, потому что люди всегда радовались, влюблялись и враждовали — в общем, чувствовали то же самое, что и сейчас.

- — Желание продолжать работать во время блокады — это именно самоутверждение, а не способ психологической защиты в невыносимой ситуации?

- — Можно ли сказать, что наш эмоциональный спектр со временем неуклонно расширяется? Вот скука — это же сравнительно новая эмоция?

- — Во многих языках есть специфические названия для разных сложных эмоций, которых нет у других, — от португальского «saudade» до русской «тоски». Можем ли мы испытывать эмоцию, если в нашем языке для нее нет названия?

- — А как, с точки зрения исследователя эмоций, работает искусство?

- — Если воспринимать искусство как язык, при помощи которого нас учат чувствовать и понимать себя, то очевидно, что этот язык должен быть понятен зрителю. Но современное искусство многим кажется герметичным, совершенно непонятным языком. Как в таком случае оно работает?

- — Наша выставка построена на предположении, что модернистское искусство совершенно не обязательно понимать. Его можно почувствовать, потому что оно прежде всего обращается не к интеллекту, а к эмоциональной сфере, и многие модернисты, от Пикассо и Матисса до Ротко и Поллока, это прямо проговаривали.

- — В процессе работы над выставкой мы в момент попытались отсортировать работы по эмоциям, то есть буквально собрать зал радости, грусти, страха… И, разумеется, столкнулись с тем, что искусство так не работает. Не бывает картин, которые вызывают только одну яркую эмоцию, это всегда сложный спектр. И для каждого он свой.

- — Если эта система передачи эмоций так сложна и непредсказуема, то как именно художник транслирует то, что хочет протранслировать?

- — Вы изучаете, как передаются эмоциональные модели в литературе. И там для этого есть внятные механизмы — герой, сюжет, авторские пояснения. А как работает эта система в искусстве и, в частности, в живописи?

- — Даже вроде бы примитивные рисунки пещерных людей обладают очень мощным эмоциональным зарядом. Мы ничего не знаем про этих людей, но точно чувствуем.

- — Но мы ведь воспитаны в представлении об универсальности искусства: мы можем проникнуться скандинавской сагой или старинным китайским пейзажем, почувствовать то, что чувствовал художник.

- — Отличается ли то, как воспринимают современное искусство ребенок и взрослый? Можно ли сказать, что ребенок, например, смотрит более непосредственно?

- — Но, возможно, его еще не успели толком научить, как правильно реагировать, и поэтому ему проще?

- — А можно ли научиться чувствовать искусство?

- — На одной из лекций вы рассказывали, как ваша студентка сказала вам, что не понимает значения слова «любовь»: для ее поколения это слово слишком абстрактное, есть много разных моделей отношений, и у нее в голове они никак не помещаются в один ящик с ярлыком «любовь». То есть речь о том, что «большие» эмоции дробятся, становятся более специальными и у них, возможно, появляются новые названия. Как говорить про эмоции с современным зрителем, если даже самые привычные слова для него уже непонятно что значат?

- — А появление такого термина, как «эмоциональный интеллект»? Теперь бизнес-тренеры учат, что быть умным, то есть иметь высокий IQ, недостаточно: нужно чувствовать людей, тренировать эмпатию, иначе ты не будешь успешным.

- — Вы исследуете культурную историю эмоций. А как часто вы отдаете себе отчет в своих собственных эмоциях?

- — И, наверное, понять не только других, но и себя?

World of Art

Страницы

Цитаты из фильма «Лучшее предложение «

Человеческие эмоции — как произведения искусства, их нетрудно подделать. Иногда они только кажутся подлинными, а приглядишься — фальшивка… Что угодно можно подделать, Вёрджил: ненависть, боль, радость, болезнь, выздоровление… и любовь.

— На днях в Интернете я обнаружила вашу давнюю статью. Вы написали: «В любой подделке всегда скрыто что-то подлинное». Что вы имели в виду?

— Копируя работу другого человека, художник не может удержаться от искушения внести что-то свое. Часто это какой-то пустяк, незначительная деталь. Случайный, казалось бы, мазок кистью, в котором копиист неизбежно выдает себя и обнаруживает собственные, и уже, конечно, истинные чувства.

— Роберт, ты веришь, что любовь может быть подделкой?

— Ну… Если вспомнить ваши слова о подделках в искусстве, она не может быть полной подделкой.

— Если только любовь можно отнести к искусству.

Любовь к искусству и умение держать в руках кисть еще не делает человека художником. Нужен внутренний свет…

— Я почти не общаюсь с людьми, и уже довольно давно.

— Не вижу в этом ничего необычного. У всех бывают моменты, когда толпе предпочитают полное одиночество.

— Мне не часто приходится разговаривать с людьми.

— Поверьте, вы родились под счастливой звездой, разговоры с людьми весьма губительны… Как бы то ни было, вы позвонили, то есть отважились рискнуть.

Полагаю, что интерес к определенному человеку поневоле рождает убежденность, что он прекрасен.

— А почему вы семью не создали? Не обзавелись детьми?

— Почитание женщин уживается во мне со страхом перед ними и неспособностью их разгадать.

— Я пишу. Пишу романы, рассказы и тому подобное.

— Я хочу их прочесть. Непременно куплю.

— К счастью для нас обоих, вы не сможете это сделать… Я издаюсь под псевдонимом и чувствую отвращение к тому, что написала.

— Всем художникам это свойственно, мисс Ибитсон.

Будьте осторожны: вот так ошибки и совершаются. Если вы решили, что добились женщины, значит, вы выпустили из-под контроля стратегию… Не переставайте удивлять её, делайте то, что она не могла бы предвидеть. Поддайтесь азарту, рискните…

— Ламберт, а вы женаты?

— Да, скоро 30 лет, сэр.

— Ну и как это — жить с женщиной?

— Это как участвовать в аукционе — никогда не знаешь, твое ли предложение лучшее.

Источник

«Искусство помогает человеку прояснить собственные эмоции»

14 февраля в Еврейском музее и центре толерантности открывается выставка «Игра с шедеврами: от Анри Матисса до Марины Абрамович». Куратор выставки Алексей Мунипов поговорил с Андреем Зориным о том, что такое история эмоций и можно ли научиться чувствовать искусство

— Что современная наука думает про эмоции?

— Не возьмусь говорить от лица всей современной науки, тем более что думает она разное. Скажем, когда я увлекся темой эмоций, я не очень интересовался нейрофизиологией, а между тем сегодня именно нейрофизиологи задают тон изучению эмоций. Мои исследования связаны с культурно-историческим подходом. Как историка меня интересует воздействие культурной среды, история формирования культурных стереотипов и норм в области чувств. Как надо воспринимать те или иные события, как ты их понимаешь и оцениваешь, какие типы реакций на них предполагаются. Речь про культурную механику формирования эмоционального опыта человека, про нормы, регулирующие эмоции внутри тех или иных групп людей, которые Барбара Розенвейн Барбара Розенвейн (р. 1945) — историк-медиевист, профессор Католического университета Лойолы (Чикаго), специалист в области истории эмоций. назвала «эмоциональными сообществами».

Но есть и другие подходы к эмоциональному миру человека. Сейчас мы знаем гораздо больше про физиологию мозга, очень интересные исследования происходят на стыке гуманитарного и нейрофизиологического подходов. Вообще, изучение эмоций — бурно развивающаяся сфера, ей всего лет . На исследования эмоционального, подсознательного поведения человека ориентирована вся поведенческая экономика. И не только она, но очень много разных дисциплин. Возник даже такой термин, как «эмоциональный поворот», относящийся к изучению внутреннего мира, эмоций, переживаний.

— Наука этим так активно занялась, потому что тема эмоций нам как обществу кажется более ценной, чем прежде?

— Отчасти да, и это связано с пересмотром представления о том, что человек является существом рациональным: принимает обдуманные решения, руководствуется рациональными интересами. Причем этот поворот произошел именно в научной среде, никогда не считали, что человек устроен рационально. И эмоции их всегда интересовали, просто предполагалось, что это тема не для науки. Писатели, режиссеры, художники всегда обращались к эмоциональному миру человека, но историкам не позволялось делать предположения об эмоциях людей прошлого, это считалось бульварщиной. Романисту можно, а историку нельзя. Человек давно умер — откуда ты знаешь, что он чувствовал? Но техники анализа совершенствуются, и сейчас мы осторожно, с должной долей скептицизма, но можем по этому поводу сказать.

— Есть популярная теория, которая гласит, что люди во все времена и во всех культурах испытывают одни и те же базовые эмоции. Из них обычно выделяют шесть или семь: страх, радость, грусть, злость, удивление, отвращение, иногда еще презрение. Что вы по этому поводу думаете?

— Есть радикальный способ высказаться по этому поводу — и аккуратный. Если говорить резко, теория базовых эмоций, которую сформулировал и пропагандирует американский психолог Пол Экман, не имеет отношения к серьезной науке. Аккуратно же я могу отметить, что отношусь к другой научной школе, которая не придерживается точки зрения о существовании базовых эмоций. С моей точки зрения, нет никаких базовых эмоций. Всякая реальная человеческая эмоция является бесконечно сложной комбинацией.

Разумеется, всегда хочется свести сложное к простому, разложить на элементы, выделить составляющие. Это нормальная аналитическая процедура. Нет ничего дурного в том, чтобы попытаться разложить эмоциональную реакцию или переживание на составляющие: немножко восторга, сочетающегося со смущением или удивлением. Дурное начинается там, где мы предполагаем, что в природе действительно встречаются базовые эмоции: чистое удивление, чистый восторг или чистый страх.

— Насколько я понимаю, в споре вокруг человеческих эмоций сформировались две научные школы: одна утверждает, что эмоции универсальны, потому что обусловлены человеческой физиологией, а другая — что их формирует культура и поэтому в каждом обществе они свои. Теория про базовые эмоции — это то, за что ратуют универсалисты?

— Это другой вопрос. Говорить о том, универсальны ли эмоции или культурно обусловлены, — это не то же самое, что говорить о том, сводимы ли эмоции до базовых. Ответ на второй вопрос очень простой: нет, не сводимы. А в споре о том, что формирует наши эмоции, у каждой школы есть свои сильные аргументы.

Думаю, мы имеем дело со сложной комбинацией универсального и социально-конструктивного. Ну, мы ведь понимаем другого человека, несмотря на культурные и социальные барьеры? Эти барьеры есть всегда и между всеми, не только когда мы говорим про жителя другой страны или человека из XIV века. И универсальные для всех реакции, вероятно, существуют. Конечно, наше понимание другого всегда неполное и неверное, но если бы мы имели дело с социальными конструкциями в чистом виде, то оно было бы невозможно вообще.

Поэтому предположение, что элемент универсальности присутствует в человеческих эмоциях, не кажется мне абсурдным. Вопрос в том, что значимее. Активное изучение историко-культурных эмоций началось с антропологии: исследователи обнаружили, что те люди, которых они изучали, не только думают, но и чувствуют . И это было совершенно неожиданным открытием!

Именно сторонники историко-культурной антропологии еще в годах писали, что частью универсальной природы человека является его незаконченность. То есть человек не рождается готовым, он достраивается в процессе, и именно достраивание является частью его биологической природы, отличающей его от любых других существ. Систему норм, табу и предписаний мы получаем извне, из культуры.

Из всех живых существ человек в наименьшей степени определен генетическими факторами. Благодаря культурному механизму дифференциации мы очень разные. И именно способность усваивать культуру, руководствоваться ею обеспечила человеку его поразительный биоэволюционный триумф. по восточноазиатской пустыне бродила горстка голых, ничтожных, беззащитных и мало приспособленных к жизни существ, а сейчас мы являемся хозяевами по крайней мере земного шара. Нас больше 7 миллиардов, и мы решаем судьбу всех остальных живых существ на планете.

Оказалось, что культура является важнейшим из возможных механизмов, обеспечивающих человеку как биологическому существу доминирование на Земле. Поэтому я не вижу непреодолимого противоречия между универсальным и социально-конструктивистским подходами. Здесь нет дискуссии между наукой и шарлатанством, это дискуссия между школами, расставляющими акценты.

— Возможно, теория про базовые эмоции оказалась так популярна, потому что созвучна популярным представлениям о том, что люди не меняются? Мы можем понимать Шекспира и Овидия, потому что люди всегда радовались, влюблялись и враждовали — в общем, чувствовали то же самое, что и сейчас.

— Если человека выбросить из самолета, то ему будет страшно. В этом страхе нет почти никакой культурной составляющей — чистая физиология. Всем будет страшно, даже кошке. Есть инстинкты — размножения, насыщения, избегания смерти. Они объединяют нас с нашими животными предками, но суть человека в том, что эти абсолютные универсалии принимают реальную форму только в культурном контексте.

Возьмите любую сферу. Удовлетворение голода? Сфера еды всегда регулировалась и регулируется системами табу, норм и предписаний. Удовлетворение сексуальных потребностей? Не будем даже начинать. Страх смерти? Многие культуры выработали сравнительно эффективные механизмы его смягчения или блокирования.

У нас нет аналитического скальпеля, с помощью которого можно разделить в человеке то, что в нем заложено природой, и то, что придумано культурой. Потому что культура и есть часть природы человека. Культура в широком смысле — это механизм негенетической передачи норм, табу, предписаний, правил из поколения в поколение. И отделить ее от природного невозможно.

Это замечательно демонстрируют исследователи, изучающие человека в экстремальных ситуациях. Почитайте книгу Лидии Гинзбург о блокадном Ленинграде: люди на грани выживания, рядом голодная смерть, но они упрямо пишут научные труды и переживают того, как они воспринимаются коллегами. То есть механизм самоутверждения продолжает работать даже в этой ситуации. Более того, такой известный культурный феномен, как смертельная голодовка, свидетельствует о том, что даже базовый универсальный инстинкт «есть, чтобы не умереть» для человека не является принудительным. Человек может по собственному выбору принять решение заморить себя голодом до смерти.

— Желание продолжать работать во время блокады — это именно самоутверждение, а не способ психологической защиты в невыносимой ситуации?

— Самоутверждение и является способом психологической защиты. Желание быть признанным и оцененным другими. У Гинзбург есть поразительный афоризм: человек, конечно, хочет быть лучше других, но этого ему мало, главное — быть не хуже других. Это удивительно точно и очень глубоко. Механизм самореализации в среде, ощущение себя частью человеческого социума — это важнейшие вещи, которые в значительной степени оказываются способны блокировать даже такую фундаментальную вещь, как голод. И это не просто самозащита в невыносимой ситуации, потому что тогда мы бы могли предположить, что, как только невыносимая ситуация заканчивается, эти механизмы ослабнут. Но ничего подобного не происходит.

— Можно ли сказать, что наш эмоциональный спектр со временем неуклонно расширяется? Вот скука — это же сравнительно новая эмоция?

— Моя коллега Вера Сергеевна Дубина в свое время занималась скукой, это очень интересная тема. На протяжении веков человек был полностью поглощен выживанием. Окончательно люди победили природу сравнительно поздно, лет назад, когда стало ясно, что природные катаклизмы не уничтожат человечество (точнее, когда возникла и упрочилась такая иллюзия). Немедленно родилась идея, что природу надо защищать, охранять и любить. Возникает руссоизм, разговоры про возврат к природе, и это безошибочный симптом того, что природа перестала быть врагом, она побеждена. И дальше ее можно идеализировать, восхищаться ею, осуждать отрыв от нее и так далее.

Разумеется, любовь к природе является частью рафинированной урбанистической цивилизации. За ее пределами природу не идеализируют: все знают, что она опасна, коварна, враждебна человеку, что с ней надо бороться. Но на определенной стадии развития городской цивилизации у людей возникает новая эмоция — любовь к природе.

Можно предположить, что скука — тоже эмоция историческая, возникающая тогда, когда человек освобождается от необходимости непрерывно заниматься поисками способов выживания. Тогда возникает необходимость проводить время, а ведь скука связана именно с течением времени: как его убить, занять. Кроме того, в человеке всегда есть инстинкт поиска нового, изменений, на этом основано все развитие науки и цивилизации. Думаю, скука порождается дисбалансом между обыденным и новым, перевесом привычного и дефицитом неизвестного.

— Во многих языках есть специфические названия для разных сложных эмоций, которых нет у других, — от португальского «saudade» до русской «тоски». Можем ли мы испытывать эмоцию, если в нашем языке для нее нет названия?

— Это знаменитая дискуссия, есть целые научные школы, изучающие лингвистическую природу эмоций. Ответ более или менее понятен: да, чувствовать эмоцию человек, конечно, может, даже если в его языке она никак не называется. Кроме того, даже если эмоция называется не одним , а , это не значит, что в культуре эта эмоция блокирована.

Но, конечно, наличие в языке специального слова свидетельствует о том, что за выражаемой им эмоцией стоит определенная культурная норма и она тем или иным способом транслируется и диктуется. Наличие такого слова формирует ожидания, создает представимый зрительный образ, так что это вещь значимая, хотя и не безусловно определяющая.

С другой стороны, ни одно слово два человека не поймут одинаково, даже носители одного языка. И я говорю не о таких сложных и безразмерных понятиях, как любовь, а о вроде бы очевидных радости или тревоге. Даже говоря на родном языке, мы все время переводим собеседника на свой личный язык — а что он имеет в виду, а как он это понимает? Это непрерывный процесс интерпретации чужих высказываний.

— А как, с точки зрения исследователя эмоций, работает искусство?

— Я начал с того, что наука начала изучать эмоции совсем недавно, а искусство с этой темой работает с момента своего возникновения. Люди, занимающиеся искусством, всегда знали, что человек не является рациональным существом. Что обращение к эмоциональной жизни человека всегда сильнее, чем к интеллекту — к рационально осознанным навыкам и интересам. Науке потребовались столетия, чтобы дойти до этой мысли.

Еще до того, как я стал заниматься эмоциями, я изучал идеологию, и меня часто спрашивали: почему же я говорю, что решения принимаются на основе политических метафор, ведь люди всегда исходят из своих интересов? Да, но чтобы исходить из интересов, у тебя должно быть ясное представление, в чем они состоят, а это глубоко не рациональная вещь.

Если ты — государственный деятель, то твой интерес может состоять в том, чтобы расширить территорию своей страны, а может — в том, чтобы улучшить благосостояние ее жителей или реализовать идеи, и т. д. А интерес — в том, чтобы немедленно выпить и упасть. Или в том, чтобы накопить много денег. Каждый человек свой интерес понимает в соответствии со своими собственными культурными представлениями. Осознать, понять и почувствовать свои интересы нам помогает, в частности, искусство.

Конечно, оно существует не только за этим. Всякая важная вещь многофункциональна, даже из обычного стакана можно выпить воды, а можно пробить им голову соседу, — что уж говорить про искусство. Но одна из важнейших функций искусства состоит в том, что оно помогает человеку прояснить собственные эмоции. Оно дает зеркало, через которое наши эмоции становятся нам понятнее. Мы получаем образы чувств, которые испытываем, видим, как их можно переживать, что отрегулировано, а что нет, что хорошо, а что плохо. Можем оценить себя и увидеть свой эмоциональный мир со стороны. А для этого нужно заглянуть в эмоциональный мир другого человека, в котором мы ищем отражения, параллели себе. Люди, которые умеют зайти в свой собственный мир на огромную глубину, получают возможность сказать другому о его мире. Благодаря чему и возникает важнейший художественный эффект — отождествление себя с персонажем, героем, автором, проекция себя в мир художественного произведения, позволяющая воспринимать те или иные эмоции, которые там заключены.

— Если воспринимать искусство как язык, при помощи которого нас учат чувствовать и понимать себя, то очевидно, что этот язык должен быть понятен зрителю. Но современное искусство многим кажется герметичным, совершенно непонятным языком. Как в таком случае оно работает?

— Во-первых, конечно, современное искусство работает на определенный круг тех, кто в нем разбирается. Оно оставляет за бортом значительную часть тех, кто не будет это воспринимать, и создает институциональный слой истолкователей. Кроме того, у современного искусства, начиная с модернизма, есть романтическая идея о том, что творец идет впереди потребителя: то, что сегодня не понятно никому, кроме художественного гения, завтра становится понятным многим, а послезавтра — всем. И если посмотреть на то, сколько раньше стоил Ван Гог и другое непризнанное искусство и сколько он стоит сейчас, то окажется, что в конечном счете эти социальные механизмы сработали.

Сейчас мы видим другой тип искусства. Современные художники часто стремятся сделать свое искусство предельно понятным. Граффити, акционизм, мгновенное, быстро считываемое искусство — все это реакция на модернистский культ художественной гениальности, на представления о , достающем из глубин подсознания смыслы, которые сегодня непонятны, но станут достоянием человечества.

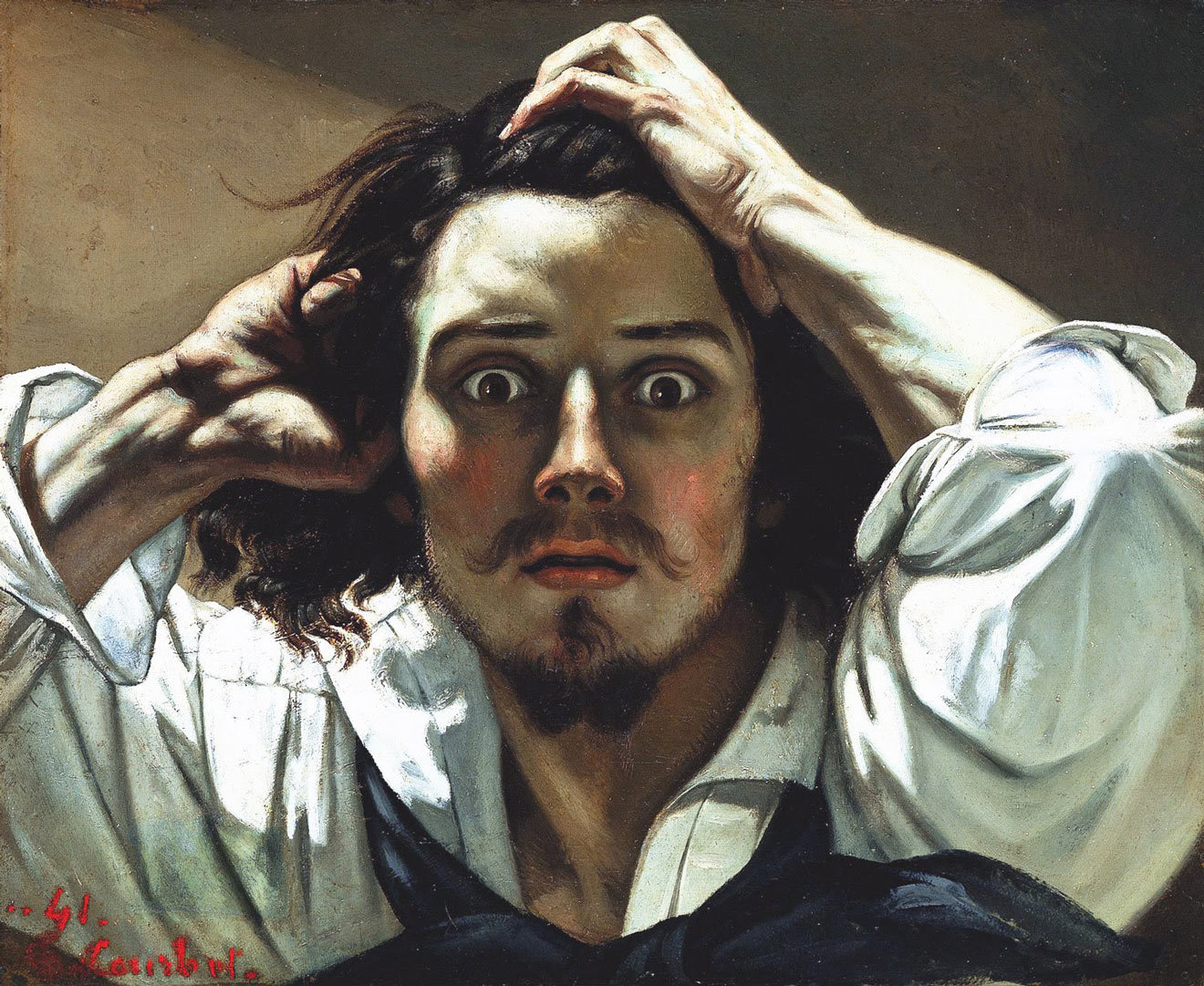

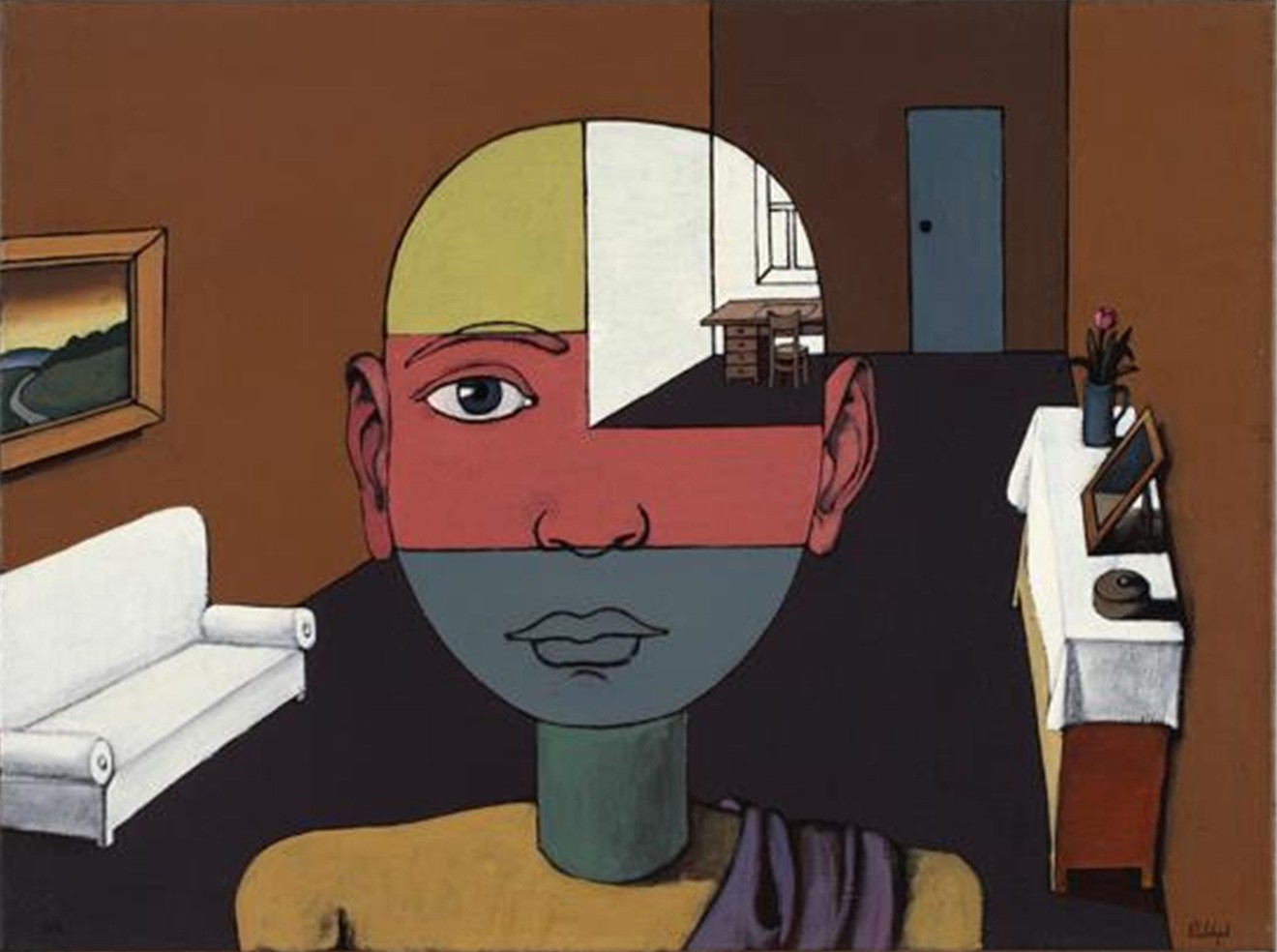

— Наша выставка построена на предположении, что модернистское искусство совершенно не обязательно понимать. Его можно почувствовать, потому что оно прежде всего обращается не к интеллекту, а к эмоциональной сфере, и многие модернисты, от Пикассо и Матисса до Ротко и Поллока, это прямо проговаривали.

— Я не искусствовед, но для меня эта гипотеза вполне убедительна. Для модернистского искусства характерен отказ от нарративности, изобразительности. Взамен предлагается обращение к глубинному эмоциональному пласту человека, не требующее рационализации. Экспрессионизм — он весь про это, это визуальное выражение силы чувства, объединяющего творца и зрителя в едином эмоциональном поле. Так что я бы согласился с вашей трактовкой, если только мы не стремимся свести этот эмоциональный заряд к хорошо понимаемой формуле, к пресловутой базовой эмоции: вот эта картина выражает страх, эта — тревогу, эта — восторг.

Мы всегда имеем дело с очень сложно устроенной эмоцией, которую можно испытать, вчитаться в нее. Разумеется, человек не может испытать чужую эмоцию. Но он может представить себе то эмоциональное состояние, которое породило это произведение, то есть пройти от текста к отраженной эмоции. Разумеется, это будет твоя личная эмоция, поскольку эмоция автора могла быть совсем другой, но за счет этих механизмов перевода и взаимопонимания ты окажешься способен поставить себя на место автора.

— В процессе работы над выставкой мы в момент попытались отсортировать работы по эмоциям, то есть буквально собрать зал радости, грусти, страха… И, разумеется, столкнулись с тем, что искусство так не работает. Не бывает картин, которые вызывают только одну яркую эмоцию, это всегда сложный спектр. И для каждого он свой.

— Разумеется, искусство так не работает, потому что человеческий опыт есть констелляция сложных переживаний. Как говорил Толстой, в мире не хватит чернил, чтобы описать впечатления одного дня. Если бы действительно существовали пресловутые базовые эмоции, зачем было бы создавать новые художественные произведения? Эти базовые эмоции уже сто раз были бы отражены, и все их комбинации тоже — и можно было бы закрыть лавочку. Но каждый раз мы имеем дело с абсолютно уникальным сплавом. Конечно, у автора он свой, а у зрителя свой. Но зритель может попасть в резонанс, на отреагировать, почувствовать сильнее, а слабее.

— Если эта система передачи эмоций так сложна и непредсказуема, то как именно художник транслирует то, что хочет протранслировать?

— Есть искусство, и его очень много, которое предназначено для того, чтобы тиражировать готовые эмоциональные модели. Оно не занимается продуцированием нового, а работает с готовыми штампами, которые уже есть в культуре. Это не то что эпигонство, это нужная составляющая художественного процесса: людям всегда были и будут нужны такие модели. Техники, эмоциональные подсказки, готовый чувственный репертуар. Людям важно жить в такой среде, знать, что твои эмоциональные модели санкционированы, признаны, воспроизводимы. Поэтому все так любят голливудские фильмы, которые транслируют довольно стандартный эмоциональный набор.

Но в момент ты чувствуешь, что этого недостаточно, что это не передает всей сложности твоего эмоционального опыта, что он сложнее, труднее, непонятнее и в расхожие образцы совершенно не укладывается. Отсюда и возникает потребность в абсолютно специфическом, уникальном, новом, потому что только в чужом уникальном ты можешь узнать свою собственную уникальность. Свои собственные неповторимые проблемы и переживания.

— Вы изучаете, как передаются эмоциональные модели в литературе. И там для этого есть внятные механизмы — герой, сюжет, авторские пояснения. А как работает эта система в искусстве и, в частности, в живописи?

— Хороший вопрос. Я не искусствовед и действительно анализирую исключительно нарративные инструменты — истории, сюжеты. Очевидно, впрочем, что в огромном числе живописных работ тоже есть легко понятный сюжет. Как работает, скажем, историческое полотно? Оно выбирает главные моменты из истории и транслирует зрителю, как правильно на них реагировать. У этого способа есть достоинства и недостатки. Достоинство в том, что ты сразу получаешь зрительный образ — это больше того, что может предложить текст. А минус в том, что наличие визуального образа блокирует или как минимум ограничивает механизмы вживания. В книге легко вообразить себя на месте главного героя, а на картине он уже нарисован, и это очевидно не ты.

И жанры без отчетливой фабулы тоже можно анализировать. Возьмите, скажем, пейзаж. Понятно же, что в него легко вчитать смысл: вечный покой или там русский простор. Или портрет — там тоже нет сюжета, но считывается жизнь, прожитая этим человеком, представления о его характере. Искусство всегда суггестивно. Даже подробно рассказанная история никогда не рассказывает все: ты должен домыслить, подставить, перевоплотиться.

А вот ситуация, когда визуальное искусство совсем отрывается от нарративного ряда и апеллирует прямо к эмоциональному слою, — это довольно новое явление. Может быть, модернистское, абстрактное искусство так сильно воздействует на нас именно потому, что разрушает дистанцию отчуждения. Я не могу себя отождествить с нарисованным человеком, потому что он — это не я. Или могу, но с огромным трудом. А когда ты смотришь на абстрактную картину, то начинаешь воображать себе отсутствующего на полотне создателя или тот образ чувства, который до тебя пытаются донести и который так или иначе соответствует твоим чувствам. И возникает возможность прямого контакта.

Ведь коммуникация бывает не только языковой. Она передается через визуальные образы, через звук, через жесты. Когда один человек похлопывает другого по плечу, он тактильно передает ему эмоцию, то есть стремится вызвать понятную эмоцию другого человека. А язык возникает сравнительно поздно, это один из самых сложных способов, в нем слишком много всего: у слов есть свои значения, которыми можно манипулировать, есть грамматические нормы и так далее.

— Даже вроде бы примитивные рисунки пещерных людей обладают очень мощным эмоциональным зарядом. Мы ничего не знаем про этих людей, но точно чувствуем.

— Да, мы, несомненно, чувствуем, важно только отделаться от идеи, что мы чувствуем то же самое, что они. Это невозможно!

— Но мы ведь воспитаны в представлении об универсальности искусства: мы можем проникнуться скандинавской сагой или старинным китайским пейзажем, почувствовать то, что чувствовал художник.

— Нет, не можем. Но мы можем представить себе мир этого человека, затем вообразить себя и попытаться понять, какую эмоцию мог бы испытать я, окажись я на месте автора. Это сложная и изощренная процедура, но она происходит быстро и практически бессознательно.

Еще Адам Смит, который жил в XVIII веке, подчеркивал, что наша симпатия к другому человеку не значит, что мы чувствуем то же, что он. Наша способность эмоционально представить себя на его месте лежит в основе искусства. Но почувствовать буквально то, что чувствовал он, мы не можем. Я сам много лет потратил на то, чтобы постараться приблизиться к миру чувств давно умерших людей, так что, очевидно, не считаю эту деятельность вовсе бессмысленной. Но еще Лотман замечал, что, даже если невероятным образом мы узнаем все, что знал человек другого времени, мы все равно не сможем забыть все, чего он не знал, а значит, не сумеем заново пережить его чувства.

Полное понимание чужого мира невозможно: мы все равно привносим туда себя. Мы погружаемся в выдуманный или описанный мир, не переставая быть собой. А если бы мы могли полностью перестать быть собой и стать другим, вся процедура была бы абсолютно бесполезной. Зачем? Что нам это даст?

— Отличается ли то, как воспринимают современное искусство ребенок и взрослый? Можно ли сказать, что ребенок, например, смотрит более непосредственно?

— Смысл слова «непосредственно» мне не очень ясен. Ребенок так же нагружен культурными штампами, как любой другой человек любого возраста. К тому времени, когда ребенку начинают читать книжки и водить по музеям, ему уже мама с папой передали массу всего. Нет, никакого неопосредованного чувства не существует.

Разумеется, у детей и взрослых разный культурный опыт. Ребенок меньше видел, не так хорошо знает, что все люди разные, но зато в куда большей степени готов это узнать, это часть его биоэволюционной программы — учиться, осваивать новое. Механизмы отличаются, просто я бы не употреблял слово «непосредственно».

— Но, возможно, его еще не успели толком научить, как правильно реагировать, и поэтому ему проще?

— Могли не успеть, но все же картинки он видел, и реакцию взрослых или других детей на них, то есть некоторое представление имеет. Да ведь и многих взрослых тоже не научили. Я бы сказал, большинство взрослых никто не учил, как реагировать на художественное произведение. Просто они уже часто думают, что знают, как должно выглядеть искусство, поэтому у них есть чувство растерянности при виде непохожего. А у ребенка этого чувства еще нет, он еще не знает, что в музее должны показывать портреты, пейзажи и натюрморты, а он должен удивиться или возмутиться, если наткнулся на другое.

Кстати, многие современные художники с удовольствием работают с этим обманом ожиданий. Вот ты пришел в музей, должен смотреть и не трогать ничего руками. А тут раз — инсталляция, в которую можно залезть, позвонить в звонок, покрутить за ручку и стукнуть в дощечку. Конечно, дети в восторге, но это ведь и многим взрослым нравится.

Можно сказать, что это превращает взрослого в ребенка, но на самом деле нам предлагается другой тип общения с искусством. Раньше тебя учили, что в музее смотрят только глазами, а все остальные твои чувства — слух, обоняние, осязание — не имеют к этому никакого отношения. От этого знания так просто не избавиться, и, забравшись в современную инсталляцию, ты все равно будешь все время оглядываться, не идут ли тебя арестовывать. А у ребенка этих стереотипов меньше, хотя впитываются они моментально. Если на него в музее хоть раз наорали, он точно так же будет всего бояться.

— А можно ли научиться чувствовать искусство?

— Конечно, можно! И это делается таким же способом, каким человек учится и всему остальному, — непрерывным пользованием. Единственное, что для этого требуется, — это мотивация.

Человек осваивает родной язык бессознательно, потому что ему нужно понимать окружающих. А вот для изучения иностранного требуется воля, усилие и понимание, зачем ты это делаешь. Помогает грамматика, помогают учебники, но самым хорошим способом научения чему угодно, в частности неизвестному тебе языку, является его непрерывное употребление в окружении носителей.

Искусство не является исключением. Чтобы освоить язык искусства, нужно им непрерывно пользоваться: самому рисовать, производить, жить в этой среде. Если у тебя родители — художники и ты с рождения погружен в разговоры об искусстве, то впитаешь это просто с молоком матери. Это не значит, что ты будешь это любить, — наоборот, можешь и возненавидеть, но это произойдет как бы само собой. Если же нет, то надо потратить некоторые усилия и время — если ты считаешь, что это сделает твою жизнь богаче. А иначе зачем? Жизнь коротка, времени и сил у нас не так много. Можно потратить их на другое.

— На одной из лекций вы рассказывали, как ваша студентка сказала вам, что не понимает значения слова «любовь»: для ее поколения это слово слишком абстрактное, есть много разных моделей отношений, и у нее в голове они никак не помещаются в один ящик с ярлыком «любовь». То есть речь о том, что «большие» эмоции дробятся, становятся более специальными и у них, возможно, появляются новые названия. Как говорить про эмоции с современным зрителем, если даже самые привычные слова для него уже непонятно что значат?

— В современном мире вместо одной «любви» появляется много разных, и очевидно, что эмоции будут гораздо более многообразными, дробными, вариативными, помогающими человеку понимать, как правильно чувствовать в совсем разных ситуациях, — и рассчитанными на гораздо более короткий срок жизни. Авторы, прежде писавшие про любовь, исходили из представления о том, что любовь неизменна во все эпохи. Мы, конечно, можем провести исторический анализ, разобраться, кем, из чего и когда был собран этот образ: это очень разные чувства, которые однажды завязали в один пакет и сверху написали: «Любовь». Творцы привычной нам любви некогда ее именно что изобрели, хотя сами чувствовали себя не изобретателями, а первооткрывателями; людьми, которые описали всегда существовавший материк.

Создатели же нынешних моделей заранее понимают, что это временные конструкции и срок их пользования ограничен, они не рассчитаны на века. При этом они гораздо более разнообразные, их больше. Понятно, что для одной человеческой жизни хватит и небольшой их доли. Но за счет гораздо меньшей долговечности этих моделей наш эмоциональный репертуар невероятно расширился.

Меняются сами эмоции, меняется к ним отношение. Разрушаются целые блоки спаянных вместе эмоций. Например, романтики придумали модель детства как идеального времени, когда ты чувствуешь абсолютную полноту существования. Человек некогда утратил эту полноту первородного греха и может приблизиться к ней лишь в детстве и позже, когда влюбляется. И, например, важнейшее для культуры чувство ностальгии начиналось именно как ностальгия по детству. Вот весь этот комплекс — ностальгия, тоска по детству, взросление, поиск любви, жажда обрести в ней полноту бытия — сейчас сильно подорван.

— А появление такого термина, как «эмоциональный интеллект»? Теперь бизнес-тренеры учат, что быть умным, то есть иметь высокий IQ, недостаточно: нужно чувствовать людей, тренировать эмпатию, иначе ты не будешь успешным.

— Это то, что Уильям Редди в книге «Навигация чувств» назвал эмоциональным менеджментом. Эмоциональный интеллект — это способность контролировать и правильно организовывать собственный эмоциональный мир. Как считалось раньше? Человек все контролирует интеллектом и, конечно, должен усмирять свои чувства. Но настоящие чувства разумом не контролируются. Это примета их подлинности. Тебя охватывает ярость, любовь или сострадание, страсть вскипает, как волна, и рассудок отключается.

Собственно, представление о необходимости управлять эмоциями появилось тогда же, когда люди разуверились в модели рационального поведения. Идея эмоционального интеллекта основана именно на отказе от этих представлений. Выяснилось, что наше поведение — это всегда сложная комбинация осознаваемого и бессознательного. И управлять своими эмоциями ты можешь лишь до некоторой степени. Это сложное искусство, и непонятно, нужно ли вообще к этому стремиться. Потому что потерять можно больше, чем приобрести. Эмоциональный интеллект у человека может оказаться больше рационального, вещи гораздо проще почувствовать, чем понять.

— Вы исследуете культурную историю эмоций. А как часто вы отдаете себе отчет в своих собственных эмоциях?

— Хороший вопрос. Замечу в сторону, что больше я этой темой заниматься не планирую, я не могу долго бурить одну лунку: когда я до добурился, сразу хочется свернуть оборудование, уехать в другое место и начать работать там. Но исследования такого рода помогают избежать натурализации собственных чувств и переживаний, то есть представления о том, что они такие от природы и других не бывает. Это очень важный интеллектуальный навык, потому что без него не понять других людей. Мне научная деятельность в некоторой степени помогла. Конечно, до конца решить эту проблему нельзя. Все равно меряешь людей по себе; рассчитывать, что можно от этого избавиться, было бы высокомерно. Но хотя бы отстраниться от себя любимого можно.

С другой стороны, изучение эмоционального мира человека всегда предполагает взгляд извне. Невозможно качественно исследовать свой собственный эмоциональный мир, как невозможно увидеть собственный затылок без зеркала. Но задать себе вопросы возможно. Я ведь тоже подвержен разным эмоциональным матрицам, а откуда я их взял? Это интересное интеллектуальное упражнение. Я бы не стал печатать исследование на эту тему, но занять себя им перед сном или во время поездки в транспорте можно.

Скажем, в разговорах с внучками я часто оказываюсь в роли старого брюзги, бормочущего: «Ну и молодежь пошла!» А это, конечно, почтенная культурная модель с длинной историей. Одна из важных ее составляющих — это ностальгия (я тоже был молодым), а также зависть, груз жизненного опыта — ну, понятно. Но упаси вас Бог попробовать разделить эту модель на базовые эмоции: она слишком сложна и при этом живет на протяжении веков. Все знают эту прекрасную цитату: «Нынешняя молодежь привыкла к роскоши, отличается дурными манерами, презирает авторитеты, не уважает старших, дети спорят со взрослыми, жадно глотают пищу, изводят учителей». Как будто вчера сказано — то ли это мой дедушка говорит, то ли я сам, а это Сократ. Каждое следующее поколение говорит подобное про предыдущее, и это должно бы означать, что человечество бесконечно деградирует. Но, кажется, это все же не так. Так что занятия наукой помогают нам быть немножко поскромнее и не абсолютизировать собственный опыт.

— И, наверное, понять не только других, но и себя?

— В известной степени. Я стараюсь работать без гнева и пристрастия, но к себе ты не можешь относиться беспристрастно. Ну как это? Невозможно! Очевидно, понять другого гораздо легче, чем себя, именно в силу некоторой дистанции. Особенно если это не твой близкий, а человек XVIII века.

Это справедливо и по отношению к собственной культуре и истории. Как себя из нее вычеркнуть? Всех можно и нужно пытаться понять, но готов ли я бесстрастно читать книги, где такое понимание проявляется по отношению к фашистам или сталинистам? Да не ! Во мне просто закипает ярость. То есть моральная оценка затмевает все остальное. Боюсь, что требуется тысяча лет, чтобы пролитая кровь убитых перестала стоять перед глазами и мы начали понимать, что же это с нами было. О египетских пирамидах мы уже можем говорить спокойно, хотя и знаем, скольких жизней стоила их постройка.

Однажды я писал сценарий для исторического документального фильма, и мой друг — режиссер — позвал меня на озвучку. Речь там шла о Венеции XVIII века, актер читал текст со всеми актерскими штампами, и режиссер все время вынужден был напоминать: «Спокойнее, спокойнее, все давно умерли!» Не помогло, но фраза мне запомнилась, я ее часто вспоминаю. Недавно даже видел историческую книжку с эпиграфом: «„История — это когда все умерли“. Профессор Зорин». Так что, пока не все умерли, мы едва ли сможем беспристрастно оценить и себя, и других.

На выставке-аттракционе для детей и взрослых можно будет увидеть работы Казимира Малевича и Фрэнсиса Бэкона, Роя Лихтенштейна и Виктора Пивоварова, Натальи Гончаровой и Марины Абрамович, Альберто Джакометти и Бриджет Райли, Ансельма Кифера и Нико Пиросмани. «Игра с шедеврами: от Анри Матисса до Марины Абрамович» будет открыта с 14 февраля по 14 апреля.

Источник