- Часовня иконы Божией Матери «Всех Скорбящих Радости» (с грошиками)

- Гид по Петербургу

- Что посмотреть и куда сходить в Культурной Столице

- Часовня иконы Божьей Матери «Всех скорбящих Радость» при Подворье Свято-Троицкого Зеленецкого монастыря

- Краткое описание

- История

- Архитектура

- Расписание богослужений 2019

- Храм в наши дни

- Как попасть в монастырь

- Где находится

- Храм-часовня иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» (с грошиками) при подворье Свято-Троицкого Зеленецкого монастыря. подворье епархиального мужского монастыря

- История

Часовня иконы Божией Матери «Всех Скорбящих Радости» (с грошиками)

Есть в Санкт-Петербурге место, где было явление самой Царицы Небесной!

У церкви Введения во храм Пр. Богородицы, на Петербургской стороне, проживало благочестивое купеческое семейство Грачевых. Отец Константин Петрович Грачев, биржевой маклер, был русский по происхождению и православного вероисповедания, а мать Александра Петровна, урожденная Граф, была немка лютеранского вероисповедания. В 1876 г. она приняла православие, по глубокому убеждению в его истинности. Спустя два месяца, по присоединении к православию, а именно, 3 декабря 1876 года, у нее родился сын, которому дали имя Николая в честь Святителя и Чудотворца, память которого празднуется церковью 6-го декабря. Радость родителей о рождении сына была омрачена необыкновенной слабостью младенца.

Много скорби и печали перенесла мать, страдавшая за своего сына, который, несмотря на старания лучших врачей столицы, рос слабым и больным ребенком: до 5 лет не ходил, перенес много детских болезней и все в очень тяжелой форме. Глубоко верующая мать не падала однако духом, она утешала себя надеждой на помощь Божию, уповая, что и к ее бедному страдальцу относятся слова Спасителя: ни сей согреши, ни родители его, но да явятся дела Божий на нем (Ин. 9, 2, 3).

В 1886 году почти одновременно скончались родители Николая, отец — 18-го октября, от водянки, а мать— 1-го ноября, от чахотки. Девятилетний мальчик остался на попечении единственной сестры девятнадцатилетней благочестивой девицы Екатерины. Слабый организм ребенка не вынес горя раннего сиротства :в день похорон матери с ним был первый тяжелый припадок эпилепсии. Припадки стали повторяться, болезнь с годами все более и более ухудшалась: к эпилепсии присоединилась Виттова пляска. Во время припадков он постоянно подергивался и надувался, истерически рыдал, его ломало, изгибало, подбрасывало иногда на пол-аршина, сбрасывало со стула, с кровати. Тело его принимало такое неестественное положение, что можно было усомниться, есть ли у него кости. Благочестивая любящая сестра его употребила все возможные средства к его излечению, и все они были напрасны. Вот что писала она приснопамятному архимандриту Игнатию о лечении больного брата: «13 ноября 1890 года у брата отнялись ноги, а 25-го — руки; он был не в состоянии принимать лекарства, которые я оставила. Советовали положить в клинику, но мне слишком тяжело было расстаться с ним, тем более, что я уже убедилась в бессилии науки в борьбе с ужасною болезнью. Страдания брата усиливались с каждым днем: припадки повторялись по 6-8 раз в сутки. К концу 14 года своей страдальческой жизни он совсем ослабел: не мог более принимать пищи, припадки стали выражаться лишь слабыми подергиваниями, — казалось, все было кончено.

У окружающих, близко знавших мальчика и видевших его ужасные страдания, — ведь вся его жизнь была — одно страдание — невольно возник вопрос: к чему такие мучения, «кто согрешил, он или родители его?» Я сама четыре года молившая Бога об его исцелении, увидя его, лежащего без рук, без ног, стала желать ему смерти, как единственного средства избавления от страданий. 27 ноября я пригласила своего духовного отца, протоиерея Введенской церкви Николая Перетерского для причащения моего брата, желая подготовить его в жизнь вечную. Но Господь судил иначе».

В это время полного сознания немощи человеческой и безнадежного положения болящего Господу, дивному во всех делах Его, угодно было подать страдальцу Свою Божественную помощь. По напутствовании Св. Тайнами с часу на час ожидали отшествия несчастного туда, где нет ни болезней, ни печалей, ни воздыханий. Но сам страдалец не терял упования на помощь свыше и на продление своей жизни; усердно молился он Пресвятой Богородице, Всех Скорбящих Радости, и Святителю Николаю Чудотворцу пред их святыми иконами, из коих первая особенно чтилась, как родовая святыня 1 . Теплое моление вознес он Всевышнему Богу и Пречистой Богоматери, при наступлении дня своего рождения 15-го года жизни. Настало 3-е декабря 1890 года. В ночь бедный исстрадавшийся мальчик чувствовал себя так худо, как никогда. С ним в час ночи случился припадок, окончившийся лишь в 7-м часу утра.

Совершенно обессиленный лежал он на своей постели. Глаза закрыты — и вдруг, какой-то яркий луч света озаряет их. Невольный ужас охватывает мальчика. «Пожар»! — «как быть» — «как спастись?» — мелькнуло у него в голове. Одно мгновение и сквозь этот свет он слышит свое имя «Николай», и видит он Царицу Небесную, Святителя Николая, Святителя в белом клобуке, с крестом, двух ангелов — и за ними сонм святых. «Николай, — продолжала Царица Небесная; — поезжай в часовню, где упали монеты, 6-го декабря ты исцелишься, но ранее никому не говори».

Видение скрылось. Тихая радость воцарилась в душе мальчика, глаза заблестели надеждой. — Ведь скоро и 6-е декабря, и Николай просит свою сестру свезти в часовню, где святая икона с грошиками. На сестру эта просьба производит тяжелое впечатление. Ей кажется, что эти просьбы, это радостное состояние есть только последний, предсмертный подъем сил, мечта умирающего — и она не знает, что и как ей сделать. А мальчик не перестает просить, к его просьбам присоединяется просьба прислуги и ее справедливые доводы: «он умрет, а вы будете скорбеть, что не исполнили его последнего желания». Сестра дает свое согласие.

Настало 6-е декабря — день ангела больного. Больших трудов стоило одеть больного, снести его, разбитого параличом, и довезти до часовни с чудотворной иконой Всех Скорбящих Радости. Путь далекий (верст 9-10); по дороге с больным случился два раза припадок. В часовне, куда его внесли на руках и положили пред Св. иконой, припадок опять возобновился. Во время чтения Евангелия конвульсии стали ослабевать, больной пришел в сознание, но был так слаб, что казался умирающим; сама сестра, по ее словам, в эти минуты молилась не об исцелении или уменьшении страданий брата, а только о продлении его жизни еще на один час, чтобы живого довезти обратно до дома. Запели кондак «Не имамы иныя помощи». Чужие люди подняли больного, недвижимого отрока и приложили его к чудотворному образу Богоматери; лишь только болящий отрок приложился к Св. Иконе, как почувствовал себя здоровым, крепким: перекрестился недвижимой дотоле рукой, подошел к священнику, вновь перекрестился, приложился к Св. Кресту и отошел, чтобы не задерживать молящихся. Сестра хотела поддержать его, но он отстранил ее, сказал: «Не надо, Катя, не держи меня, благодари Бога, я исцелен». Благоговейный трепет пред всемогуществом Божиим и горячая благодарность к Царице Небесной преисполнили сердца очевидцев чуда, которые, видя тяжкие страдания отрока, со слезами молились об облегчении его мучений. Посыпались отовсюду вопросы к исцеленному и его сестре: кто они, давно ли началась болезнь, где живут? и т. п. Исцеленный и его сестра так были подавлены полнотою радости, счастья и благодарности к Господу и Пречистой Деве, что не в силах были тогда что-нибудь сообщать о себе. Слезы радости и благодарности, от коих не могли удержаться исцеленный и его сестра, были ответом тогда на все расспросы о них. Больной отрок еще раз подошел и приложился к чудотворному образу, без посторонней помощи вышел из часовни и уехал с сестрой домой.

В день праздника иконы Божией Матери «Всех Скорбящих Радости»

Это событие нашло свое отражение в церковных ведомостях и получило большой резонанс во всех слоях петербургского общества. Настоятель Троице-Сергиевой пустыни архимандрит Игнатий (Малышев) купил деревянный дом, в котором проживал отрок, по улице Большая Белозерская, 1 (ул. Воскова, 1) и воздвиг на этом месте часовню в память явления Богородицы. После смерти архимандрита было образовано Братство «Во Имя Царицы Небесной» под высочайшим покровительством Ея Императорского Величества Александры Феодоровны, которая в основу своей благотворительной деятельности положила попечение над больными и убогими детьми.

Следуя завещанию архимандрита Игнатия, Братство «Во Имя Царицы Небесной» начало строительство каменного приюта с домовой церковью и часовней.

В деятельности Братства большую помощь оказал Петербургский митрополит Антоний.

В 1915 году строительство здания приюта было окончательно завершено и освящено в присутствии Августейших Особ Императора Николая II и Императрицы Александры Феодоровны, будущим священно-муч. митрополитом Вениамином.

В здании приюта находились также школа сестер милосердия по уходу за убогими детьми и канцелярия Братства, имевшего отделения во многих городах России. Отрок Николай Грачев после монашеского пострига в Троице-Сергиевой пустыни стал священником домовой церкви приюта. Его сестра Екатерина до самой своей смерти была настоятельницей приюта. После ее смерти, на средства артистов Императорского Мариинского театра был заказан список с чудотворного Образа Божией Матери «Всех Скорбящих Радости с грошиками», которая была отдана в дар храму Введения Богородицы, находящейся рядом с приютом.

После завершения строительства домовой церкви приюта она была передана ей и находилась на месте явления Божией Матери.

При советской власти Введенская церковь была разрушена, домовая церковь приюта превращена в концертный зал, а сам приют использовался как школа, а во время войны как госпиталь.

В настоящее время в здании размещается музыкально-педагогический колледж.

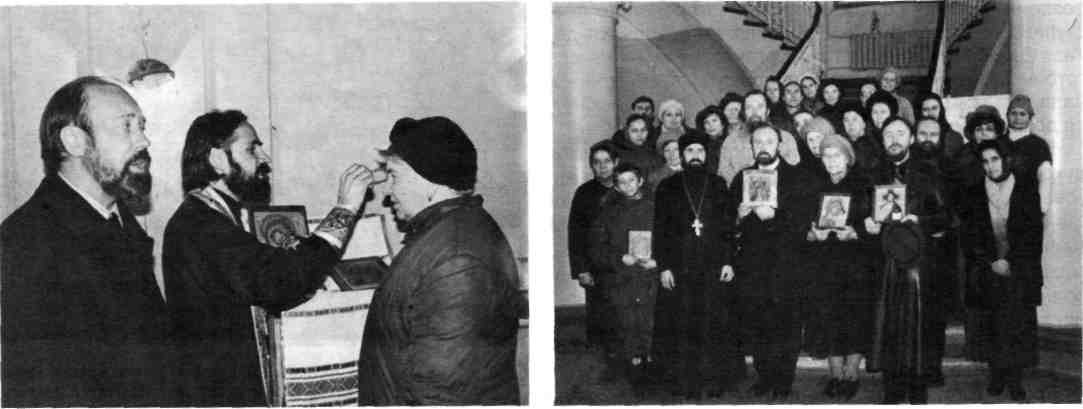

В декабре 1990 года исполнилось сто лет со дня явления Царицы Небесной болящему отроку Николаю Грачеву. 17 декабря 1990 года митрополит Санкт-Петербургский Иоанн освятил помещение часовни в честь чудотворной иконы «Всех Скорбящих Радости», находящейся при музыкальном колледже, и совершил там молебен в присутствии преподавателей и студентов.

В сентябре 1996 года по благословению митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Владимира, был создан православный приход часовни чудотворной иконы «Всех Скорбящих Радости».

В день праздника этой иконы 6 ноября был совершен первый водосвятный молебен с акафистом, его совершил о. Геннадий Никитин с участием многих православных христиан — членов этого прихода.

1 Икона эта с ризой, усыпанной крупным жемчугом, досталась Грачевым от их деда. Он при нашествии французов в 1812 году, спасаясь с семейством от врагов, зарыл эту икону в землю, а все остальное очень ценное имущество отправил из города на подводах. И что же? Все решительно богатство его погибло, только лишь одна икона, зарытая в землю, сохранилась для него, из богача ставшего тогда совсем бедным человеком.

Источник

Гид по Петербургу

Что посмотреть и куда сходить в Культурной Столице

Часовня иконы Божьей Матери «Всех скорбящих Радость» при Подворье Свято-Троицкого Зеленецкого монастыря

Соборы и Храмы

Краткое описание

Часовня иконы Божьей Матери «Всех скорбящих Радость» при подворье Свято-Троицкого Зеленецкого монастыря знаменита Скорбященской иконой, долгое время находившейся в часовне, почитавшейся как чудотворная.

История

Легенда гласит, что деревянная церковь была построена во времена Екатерины II на том месте, где крестьяне выловили из воды икону с изображением Пресвятой Богородицы Тихвинской. Икона находилась в храме до 1888 года, пока во время сильнейшей грозы часовня не сгорела.

От пожара пострадала вся церковная утварь, только образ «Всех Скорбящих Радости» чудесным образом изменился.

В 1898 году рядом со сгоревшей часовней на частные пожертвования возвели церковь. Необычные явления, произошедшие с иконой «Всех Скорбящих», привлекали на богослужения большое количество народа.

В 1909 году для чудодейственного образа выстроили часовню, которая своей архитектурой напоминала придел московский храм Рождества. В 1933 году храм был взорван, часовня передана в ведение районных властей.

Икону «Скорбящей Божьей Матери с грошиками» спасли прихожане, и в 1946 году передали ее в Свято-Троицкую церковь «Кулич и Пасха». Там она прибывает и поныне, привлекая большое количество богомольцев. Петербургской епархии территорию вернули в начале девяностых годов.

Архитектура

Над проектом часовни работали архитекторы:

Храм-часовня выполнен в стиле «русского узорочья» и напоминает храм Рождества Богородицы в Путинках. Фасады часовни украшены разнообразной резьбой и каменным кружевом. На светлом фасаде над входом можно увидеть мозаики работы В. Фролова.

Расписание богослужений 2019

Молебны и панихиды проходят в подворье в 15:00 и 17:00 ежедневно

Храм в наши дни

Обезглавленный храм вернули епархии в начале 90-х годов, до 2008 года в часовне проводились реставрационные работы. Сейчас это подворье Свято-Троицкого Зеленецкого монастыря.

Как попасть в монастырь

Где находится

Адрес

пр. Обуховской обороны, 24

Метро

Площадь Александра Невского

Как добраться

От станции метро Площадь Александра Невского пешком около 20 мин.

Официальный сайт

Телефон

+7 812 365 03 00

Источник

Храм-часовня иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» (с грошиками) при подворье Свято-Троицкого Зеленецкого монастыря. подворье епархиального мужского монастыря

История

Церковь строилась для жителей расположенного в этой части невского левобережья Стеклянного городка — поселения стеклянного завода, на земле, принадлежавшей Кабинету Его Императорского Величества. Храм был построен исключительно на частные пожертвования.

Церковь во имя Скорбященской иконы Божией Матери была одной из самых посещаемых и любимых церквей Петербурга — Петрограда. На месте старой часовни Тихвинской Божией Матери на набережной Невы в 1906 — 1909 годах была возведена новая. Она выдержана в том же характере, что и церковь; за образец А.И. фон Гоген взял придел знаменитого московского храма Рождества в Путинках середины XVII века.

Изящная церковь с легкой шатровой колокольней, нарядными галереями и декоративным пятиглавием на поясах кокошников варварски снесена 26 ноября 1932 года.

Часовня знаменита Скорбященской иконой.

Икона Божией Матери «Всех скорбящих радосте»была родовой святыней в семье купца Матвеева — семейная легенда гласила, что один из предков купца нашел эту икону на берегу Невы. Сам купец однажды попал на Неве в сильнейшую бурю, его лодка перевернулась, и, уцепившись за доску, купец обратился с мольбой о спасении к домашней иконе. Волны вынесли его на берег возле Тихвинской часовни. В благодарность за спасение купец пожертвовал часовне родовую святыню.

С 1899 года Скорбященская церковь стала самостоятельной в управлении своими доходами. В 1900 — 1904 гг. по проекту архитектора Г. Г. фон Голли напротив церкви был выстроен дом для причта.

К 1912 году при церкви уже были построены богадельня для престарелых, приют для калек. Попечителем этих заведений был Федор Никитич Таиров. Судя по архивным материалам, Скорбященская церковь практически через четыре года после получения самостоятельного прихода смогла построить несколько благотворительно-просветительных учреждений.

Деревянная часовня, в которой находилась чудотворная икона, бережно сохранялась до 1907 года. Позднее обветшавшая часовня была обновлена.

Икона прославилась в 1888 г., когда во время грозы часовня загорелась. Во время пожара икона упала на рассыпавшиеся из ящика для пожертвований монеты. 12 монет прилипли к иконе и держались на ней непонятным образом (позднее 1 монета отпала). Причем ни одна монета не закрыла лик на иконе и не была вдавлена в краску.

С тех пор возле иконы стали происходить случаи исцеления. Молва быстро прославила икону, поток народа стал столь велик, что стали задумываться о строительстве церкви.

Это список московской святыни. В Москве икона находилась в церкви Преображения на Ордынке. Икона прославилась в 1688 г. чудом исцеления родной сестры патриарха Иоакима. Сестра Петра I Наталия Алексеевна из благоговения к этой иконе сделала с нее список и в 1711 г. привезла в Санкт-Петербург.

Икона стала одной из главнейших святынь Санкт-Петербурга и почиталась как чудотворная. Позже образ был перенесен в Преображенский собор, где пребывает и поныне. С иконы делали многочисленные списки и упрощенные реплики, одна из которых и прославилась в 1888 г. в часовне на Стеклянном заводе.

У часовни чудотворной иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» 16 лет неотлучно молилась блаженная петербургская старица Матренушка-Босоножка.

После 1917 года Скорбященская церковь просуществовала до начала 1930-х гг. В 1922 году с чудотворной иконы при «изъятии церковных ценностей» была снята украшавшая ее драгоценная риза.

Скорбященская церковь была закрыта в ноябре 1932 года. По первоначальному плану здание храма должны были передать под общежитие завода «Большевик», но позднее, в 1933 году храм разобрали на кирпичи (которые, по преданию, пошли на строительство ДК «Невский»), под предлогом расширения территории речного порта.

Такая же участь постигла в эти годы в Ленинграде большинство церквей, выстроенных в «русском стиле», находившихся не только на рабочих окраинах города.

Часовня продолжала функционировать как обновленческая церковь с 1932 по 1938 год, затем и она была закрыта, а здание было передано Володарскому районному штабу МПВО, что спасло часовню от сноса. Она устояла, но лишилась шатрововых наверший с золотыми главками и крестами, затем часовня долго служила заводу резиновых изделий «Гуммилат», который разместил здесь свой цех, забросав место погребения Матренушки-Босоножки производственными отходами.

Чудотворная икона, сохраненная прихожанами, в конце 1940-х годов была передана ими в церковь Живоначальной Троицы («Кулич и Пасха»), которая к этому времени была уже открыта.

В начале 1990-х годов часовня была возвращена верующим. Территория бывшей церкви с сохранившейся часовней передана С.-Петербургской епархии. С 1992 года часовня действует как храм в честь иконы «Всех скорбящих Радость» и является подворьем Свято-Троицкого Зеленецкого монастыря, расположенного недалеко от города Волхова Ленинградской области.

Трудами настоятеля и братии монастыря храм восстановлен. Возрождено внутреннее и внешнее великолепие храма: восстановлены шатры, золоченые главки, установлены, как и в дореволюционные годы, кресты с хрусталиками, отреставрировано внутреннее убранство, сделан новый иконостас с иконами работы иконописца Георгия Гашева.

По благословению игумена Пахомия написана точная копия чудотворного образа Пресвятой Богородицы «Всех скорбящих Радость» с грошиками. Воссоздан киот, который точно повторяет оригинал. Киот освящен 30 января 1995 года митрополитом Санкт-Петербургским Владимиром.

Источник