- Передаётся ли депрессия по наследству?

- Важно

- Возможно ли наследование депрессии – настроение в генах

- Факторы, влияющие на развитие депрессии

- Роль наследственных факторов в развитии депрессии

- Наследование депрессии у братьев и сестер

- Наследование депрессии от родителей – не всегда виноваты гены

- Травматические переживания и наследование депрессии

- Депрессия передается от отцов путем «надгеномного» наследования

- Гены и депрессия

- «Депрессивные» гены и «грустный» мозг: где, как и почему возникает депрессия

- 12 биологических новостей в картинках

Передаётся ли депрессия по наследству?

На вопросы отвечает директор Московского психо-эндокринологического научного центра, доктор медицинских наук, профессор Степан Матевосян:

Важно

Страдаете ли вы депрессией?

Понять это можно, ответив на следующие вопросы:

1. Находите ли вы в чем-либо удовольствие?

2. Трудно ли вам принимать решения?

3. Интересует ли вас что-либо?

4. Часто ли прислушиваетесь к своим болячкам?

5. Кажется ли вам, что ваша жизнь стала совершенно бессмысленной?

6. Есть ли у вас чувство постоянной усталости?

7. Плохо ли спите?

8. Мучают ли вас боли, ощущения тяжести в груди?

9. Потеряли ли вы аппетит, похудели?

10. Испытываете ли вы сексуальные проблемы?

Если на большинство вопросов вы ответили «да», можете не сомневаться: депрессия у вас есть. Но это не означает, что нужно опускать руки и тихо угасать. Обратитесь к специалистам.

Статья была размещена в газете «Аргументы и факты»

Источник

Возможно ли наследование депрессии – настроение в генах

Наследование депрессии – это вопрос, который был многократно исследован. До сих пор ни одно из научных исследований не подтвердило, что депрессивные расстройства можно отнести к наследственным заболеваниям.

Однако, гены являются одним из факторов, влияющих на развитие этой болезни, но не имеют детерминирующего характера.

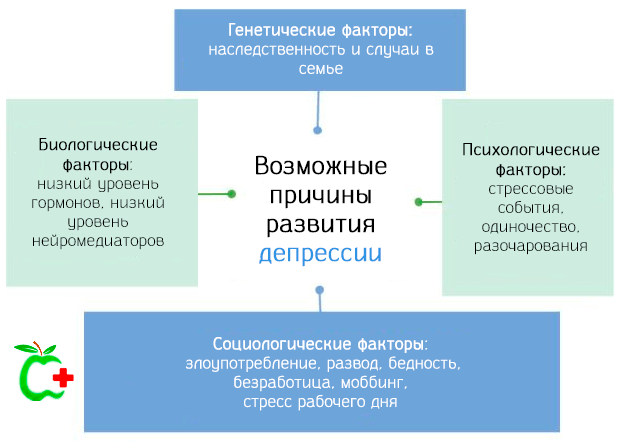

Факторы, влияющие на развитие депрессии

В настоящее время, среди психологов и психиатров доминирует убеждение о биопсихосоциальном происхождении депрессии.

Это означает, что на появление депрессии оказывают влияние три типа факторов:

- биологические – касаются передачи в генах аномалий образования нейромедиаторов;

- психологические – относятся к психическим особенностям человека, например, его реакции на стресс, способности строить отношения с другими людьми и т.д.;

- социально-культурные факторы – включают в себя внешние факторы, например, материальные и профессиональные проблемы, угрозы развития патологий, травмы, вредные шаблоны поведения.

Роль наследственных факторов в развитии депрессии

Родство с больным депрессией ни в коем случае не означает автоматического появления заболевания. Единственный возможный вывод – повышенная восприимчивость к депрессивным расстройствам у родственников первой степени родства – вероятность возникновения у них депрессии на 15-30% выше, чем для детей здоровых родителей.

Генетика также влияет на возраст, в котором появляются первые симптомы болезни, замечено, что у людей, которые имеют родственников с депрессией, симптомы заболевания возникают в более молодом возрасте, чем у тех людей, которые не имели случаев депрессии в семье. Кроме того, чем меньше возраст родителей, страдающих этим заболеванием, тем больше риск развития однополярного аффективного расстройства у их детей.

Наследование депрессии у братьев и сестер

Исследования на идентичных близнецах, показали, что если один из них заболевает депрессией, у второго вероятность возникновения этого заболевания составляет от 22% до 67%. В случае двуяйцевых близнецов риск ниже – колеблется от 0% до 45%.

Что важно, даже если близнецы были сразу после рождения разделены и воспитывались в разных семьях, оба имеют одинаковую вероятность развития депрессии.

Наследование депрессии от родителей – не всегда виноваты гены

Хотя склонность к депрессии детей, чьи родители имеют расстройства настроения, выше, это не обязательно связано с генами. Большое влияние на возникновение заболевания оказывает способ воспитания детей и шаблоны поведения, которые передают им родители.

Если они постоянно борются с депрессией, то не способны осуществлять полноценное воспитание – они не могут уделять детям достаточно тепла и обеспечивать их должным уходом.

Травматические переживания и наследование депрессии

Основным фактором, вызывающим депрессию, являются ситуации, которые вызывают сильную стрессовую реакцию. Казалось бы, в этом случае депрессию вызывают внешние факторы, а не биологические. Оказывается, что это не так.

Ученые из университета в Тель-Авиве выявили, что стресс у крыс, связанный с влиянием окружающей среды, способствует возникновению определенных генетических изменений. Те же изменения появлялись у их потомства и в последующих поколениях, даже после ликвидации факторов стресса. На этом основании исследователи пришли к выводу, что сильные эмоциональные реакции оставляют в генах живых организмов неизгладимый след, который они передают другим поколениям.

Так же может быть у человека – наследование изменений в ДНК, вызванных ситуацией угрозы, может привести к большей подверженности депрессии и тревожным состояниям. Этот механизм объясняет, почему у потомков людей, выживших в катастрофе, наблюдается более низкий уровень кортизола – гормона стресса. Данный симптом характерен для синдрома посттравматического стресса, который может возникнуть, в частности, под влиянием травматических переживаний.

Источник

Депрессия передается от отцов путем «надгеномного» наследования

Считается, что состояние депрессии является следствием гормонального дисбаланса в мозге, возникающего в результате действия внешних факторов у людей, имеющих генетическую предрасположенность к этому заболеванию. Однако «гены депрессии» так и не были выявлены. И лишь недавно исследователи обнаружили альтернативный генетический механизм, который может быть ответственен за развитие этой патологии

Депрессия – одно из наиболее распространенных психических заболеваний. Известно, что она возникает как результат дисбаланса в головном мозге ряда нейромедиаторов, таких как серотонин и дофамин, и передается по наследству, однако причины и механизм развития этой болезни до сих пор во многом непонятны.

В последнее время исследователи депрессии стали обращать особое внимание на эпигенетические (надгеномные) механизмы, играющие роль мостика между генетическими и средовыми факторами. В этом случае жизненный опыт родителей отражается в клеточном геноме не в виде мутаций, а в форме метилирования ДНК, модификации белков-гистонов или изменения количества свободных молекул регуляторных РНК. И с генетическим материалом половых клеток все эти преобразования могут непосредственно передаваться потомкам.

Недавно группа китайских ученых изучила на примере лабораторных мышей, как именно может происходить такая передача. Чтобы вызвать у самцов мышей состояние, подобное депрессии, их в течение 5 недель ежедневно подвергали умеренному стрессу в виде ограничения в пище, необычного освещения, громких звуков и т.п. В результате у животных снизился прирост массы тела, а тесты показали рост таких эмоций, как отчаяние и безысходность, а также агедонию (снижение способности получать удовольствие). Кроме того, у них изменилась активность ряда генов, участвующих в работе нервной ткани.

Затем от самцов с индуцированной депрессией и здоровых самок было получено потомство, которое в обычных условиях не выказывало никаких отклонений по сравнению с контрольными животными. Но после воздействия хронического стресса в течение двух-трех недель дети депрессивных самцов также стали демонстрировать депрессивное поведение, а профиль активности генов в их мозге стал сходен с отцовским.

В поисках механизма наследственной передачи депрессии ученые выделили из сперматозоидов депрессивных самцов молекулярную фракцию малых РНК, которую ввели в оплодотворенную яйцеклетку здоровых мышей. Эмбрионы подсадили суррогатным матерям, которые в результате родили мышат с уже известными депрессивно-подобными признаками.

Не остановившись на достигнутом, ученые использовали для аналогичных целей синтетические молекулы 16 таких микроРНК, которые оказали такой же эффект, как и их природные «оригиналы». Но если при этом в оплодотворенные яйцеклетки наряду с этими микроРНК вводили синтетические молекулы антисмысловых РНК с нейтрализующим эффектом, то детеныши вырастали здоровыми.

Результаты этой работы говорят о том, что депрессия передается потомкам не благодаря мифическим «генам депрессии», а через надгеномный механизм – увеличение числа определенных малых регуляторных РНК. Эти унаследованные молекулы, по-видимому, нацелены на ключевые узлы генных сетей мозга эмбрионов, и в результате их работы формируется особый, «депрессивный» профиль активности генов.

К счастью, как показал еще ряд экспериментов, такая наследственная депрессия грозит только первому поколению. «Внуки» остаются здоровыми, с неизменным профилем регуляторных РНК, – по крайней мере, у мышей. Кроме того, эта работа подтвердила возможность успешного лечения депрессии с помощью продвинутого метода – антисмысловой терапии.

Источник

Гены и депрессия

Многие люди ошибочно принимают депрессию за простое чувство грусти или колебания настроения. Депрессия характеризуется мрачным и пессимистическим настроением, потерей интереса, нарушением сна, изменением аппетита и веса, длящимися, в среднем, от 6 до 8 месяцев. Исследования связывают депрессию с генетической предрасположенностью.

Депрессия – довольно распространённое состояние психического здоровья. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) утверждает, что депрессия затрагивает около 300 миллионов человек во всём мире. Это самое распространённое заболевание и главная причина пассивного поведения во всём мире. Депрессия влияет на то, как человек себя чувствует, о чём он думает и как действует. Пациентам с депрессией может быть трудно выполнять повседневные дела: есть, спать или работать.

Исследования связывают депрессию с генетической предрасположенностью.

Многие люди ошибочно принимают депрессию за простое чувство грусти или колебания настроения. Депрессия характеризуется мрачным и пессимистическим настроением, потерей интереса, нарушением сна, изменением аппетита и веса, длящимися, в среднем, от 6 до 8 месяцев.

Длительная депрессия может привести к самоубийству. Ежегодно около 800 000 человек с депрессией совершают самоубийство, что делает её второй ведущей причиной смерти среди людей в возрасте от 15 до 29 лет.

Что вызывает депрессию?

Невозможно назвать одну точную причину депрессии. Это состояние вызвано сочетанием различных факторов, таких как: биологические изменения уровня нейромедиаторов, окружающая среда, генетика, а также психологические и социальные факторы.

Некоторые факторы могут увеличить риск развития депрессии. К ним относятся поворотные жизненные события или детская травма. Другие факторы включают генетические факторы, злоупотребление наркотиками, травмы головы и хронические заболевания.

Роль генов в депрессии

Исследование Эдинбургского университета показало, что гены играют важную роль в депрессии. Ученые выявили по меньшей мере 80 генов, связанных с депрессией. В обновлённом исследовании учёные выявили уже 102 генных варианта и 269 генов, связанных с депрессией.

Учёные собрали и изучили данные двух миллионов человек в 20 странах. Генетические вариации влияют на нервные связи в тех частях мозга, которые контролируют личность и принятие решений. Чем больше вариаций, тем выше риск развития депрессии.

Роль полиморфизмов в генах, связанных с нейротрансмиссией серотонина, норадреналина и дофамина, таких как варианты генов-переносчиков серотонина, которые ингибируют обратный захват серотонина, приводя к недостаточности моноаминов в мозге и, таким образом, предрасполагая к депрессии.

Другое объяснение — вариации в генах, которые регулируют функционирование гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой оси (ГПА), которая активируется, например, при стрессе. Чрезмерная активация ГПА может способствовать депрессии у некоторых людей.

Другая возможность — полиморфизм генов, регулирующих развитие нервной системы, приводящий к уменьшению количества нейронов в мозге взрослого человека.

Воспалительные состояния в организме вызывают высвобождение определённых противовоспалительных цитокинов для компенсации, которые могут воздействовать на мозг, вызывая депрессию. Гены, регулирующие эти цитокины, могут быть вовлечены в возникновение этого состояния.

Гены, регулирующие циркадный ритм, являются ещё одной потенциальной причиной генетической предрасположенности к депрессии, поскольку они мешают нормальному сну и другим функциям организма, зависящим от циркадного кардиостимулятора. Другие гены также изучаются, и некоторые считают, что депрессия встречается в широком спектре тяжести, причем различные формы являются лишь различными подтипами одного и того же заболевания.

Однако депрессия не имеет четкой схемы наследования в семьях. У некоторых людей, у которых есть родственники с диагнозом первой степени депрессии, риск развития заболевания может быть в два-три раза выше. Но в некоторых случаях у людей с членами семьи, страдающими депрессией, никогда не развивается это расстройство, в то время как у тех, у кого нет семейного анамнеза, может развиться это состояние.

Каковы признаки и симптомы депрессии?

Депрессия — это серьёзное заболевание. Признаки и симптомы депрессии включают чувство бесполезности, беспомощности и вины, пессимизм, усталость, трудности с концентрацией внимания, принятием решений и запоминанием деталей, раздражительность, потерю аппетита или переедание.

Другие симптомы включают беспокойство, бессонницу или слишком много сна, различные боли (головная боль и судороги), которые не проходят, постоянное чувство грусти, чувство “пустоты”, беспокойство, проблемы с пищеварением и суицидальные мысли.

Источник

«Депрессивные» гены и «грустный» мозг: где, как и почему возникает депрессия

Авторы

Редакторы

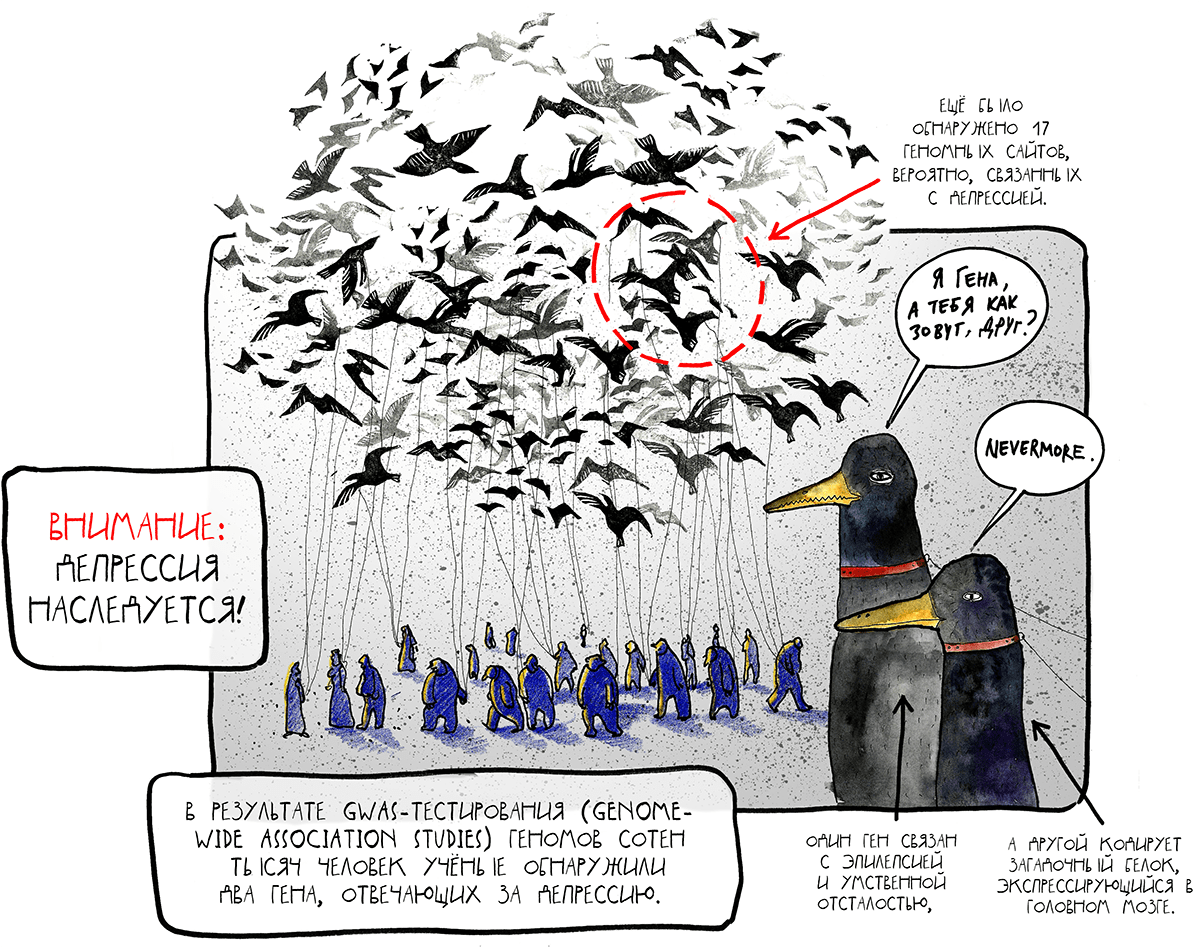

Депрессия — болезнь, известная еще со времен античности, но особое распространение получившая в наше время. Ею страдает каждый десятый человек старше 40 лет, причем две трети больных составляют женщины. Заболевание это довольно загадочное — до недавнего времени не были известны ни генетические, ни физиологические причины его возникновения. Правда, уже давно медики и биологи предполагали, что депрессия может носить наследственный характер. И в 2016 году эта гипотеза наконец-то подтвердилась — исследователям из США удалось обнаружить гены, ответственные за этот недуг. А ученые из Китая и Великобритании выяснили физические корни депрессии.

12 биологических новостей в картинках

Вообще, мы серьезные люди. Гранит науки хрустит на наших зубах. Мы освещаем такие суровые, такие сложные закоулки биологического знания, до которых не дотянулись фонари других научно-популярных сайтов. Но иногда нам так хочется подурачиться. И рассказать о науке веселым языком, показать ее под другим углом. Нарисовать забавных картинок, написать легкий и смешной текст. Поэтому мы и открыли новую рубрику — «12 биологических новостей в картинках».

Интеллектуальный партнер этих иллюстрированных рассказов — АО РВК.

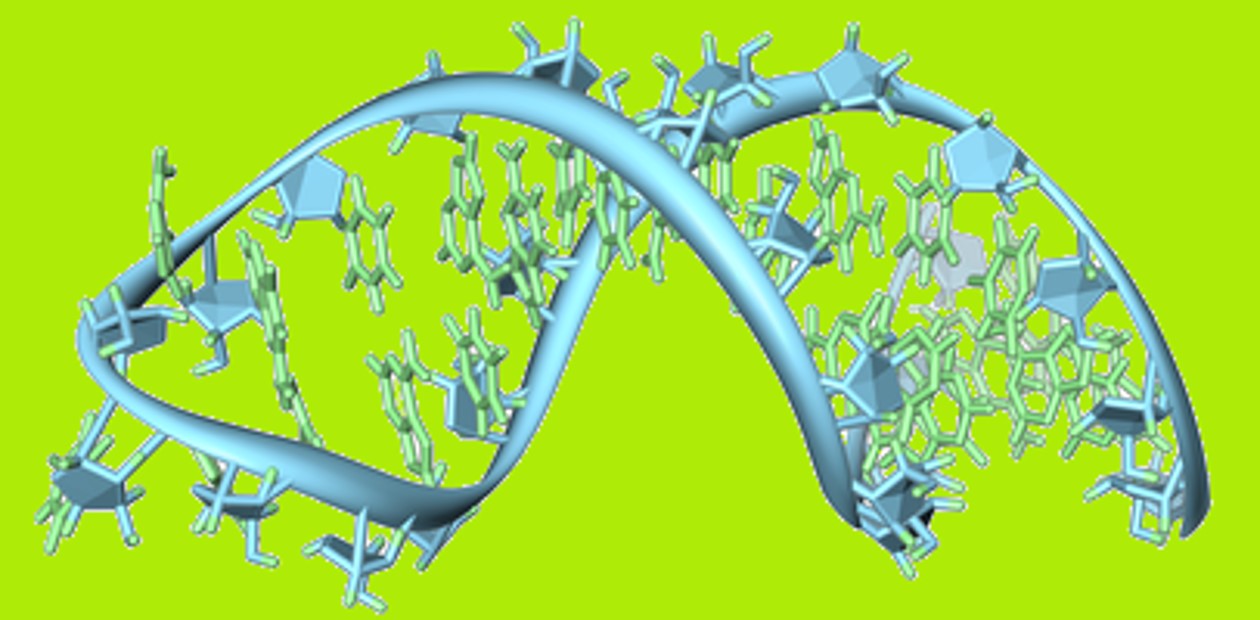

Депрессия — это психическое расстройство, при котором происходит упадок настроения, нарушается мышление и снижается двигательная активность человека. Выяснение причин появления этой болезни — очень важная задача. Ведь клиническая депрессия значительно снижает качество жизни пациента, и, что еще хуже, является одной из важных причин заболеваемости и смертности людей. Поэтому бороться с депрессией важно и нужно, однако сложно это делать, если неизвестны причины возникновения заболевания. Когда ученые из Массачусетского госпиталя в США обнаружили участки генома, ассоциированные с депрессией, стало понятно, что это прорывное открытие [1, 2]. Как же им это удалось?

Исследователи обратились в компанию 23andMe — частную биотехнологическую фирму, которая занимается генетическими тестированиями. Компания предоставила им биоматериал сотен тысяч человек, из которых часть имела подтвержденный диагноз «депрессия», а часть не сообщала об этом диагнозе. Полученные данные ученые анализировали при помощи GWAS-исследования (Genome-Wide Association Studies). GWAS включает в себя методы, которые позволяют сравнивать между собой геномы группы больных людей с геномами здоровых (контрольной группы). Если в ходе исследования удается выявить варианты геномов, которые значительно чаще встречаются у людей с данным заболеванием, то говорят, что такой вариант связан, или ассоциирован, с болезнью. В результате GWAS-тестирования ученые обнаружили две интересные геномные области. Одна из них содержала плохо изученный ген, про который известно лишь то, что он кодирует белок, синтезирующийся в головном мозге. В другой области обнаружили ген, который связан с эпилепсией и умственной отсталостью — факторами, усиливающими риск депрессии.

Чтобы увидеть рисунок в полном размере, нажмите на него.

Затем провели подобный анализ двух других больших группах с контролями. В результате этих масштабных исследований ученые смогли идентифицировать 15 геномных областей, которые содержат 17 независимых однонуклеотидных замен (SNPs), вероятно, непосредственно связанных с депрессией. Некоторые из этих SNPs оказались расположены в генах (или возле генов), участвующих в развитии мозга.

Вскоре после этого открытия другая группа ученых, из Китая и Великобритании, обнаружила новый, не менее важный, факт [7, 8]. Стало известно, в какой именно части мозга «прячется» депрессия. Для этого почти тысячу человек исследовали с помощью высокоточной магнитно-резонансной томографии — данный метод позволяет получить изображения мозга живого человека и понять, какие области участвуют в тех или иных психических процессах. В результате МРТ-исследований выяснилось, что в ходе депрессии затрагивается орбитофронтальная кора — область мозга в префронтальной коре, которая отвечает за оповещение об ожидаемых наградах или наказаниях в определенных ситуациях. Медиальная, или срединная, часть префронтальной коры отвечает за вознаграждение, тогда как латеральная, или боковая часть, ответственна как раз за невознаграждение.

У людей, страдающих депрессией, работа «позитивной» медиальной области несколько снижается, тогда как работа «негативной» латеральной части остается на том же уровне. Поэтому, вероятно, человек с депрессией ощущает чувство потери и разочарования, связанное с отсутствием вознаграждения — этим объясняется угнетенное и подавленное состояние пациента. Орбитофронтальная кора также связана с предклиньем — частью мозга, которая, помимо прочего, отвечает за самоощущение и чувство собственного «я». Если наблюдаются изменения в орбитофронтальной коре, то, возможно, они отрицательно влияют и на работу предклинья, что потенциально может приводить к мысли о личной утрате и низкой самооценке. Также выяснилось, что во время депрессии ослабевает связь между «позитивной» медиальной областью и системами памяти в мозге, что объясняет снижение радостных чувств от приятных воспоминаний у пациентов.

Чтобы увидеть рисунок в полном размере, нажмите на него.

Свежие исследования обязательно помогут в борьбе с депрессией. Ведь они открывают широкие возможности для поиска новых стратегий лечения этого заболевания. Но какие выводы на основании этих исследований может сделать каждый из нас? Конечно, генетически обусловленная депрессия не может быть вылечена в домашних условиях, и в случае обнаружения у себя подозрительных, гнетущих симптомов следует обратиться к врачу-специалисту. Но ежедневно доставлять себе маленькие радости может каждый! Вознаграждайте себя за свои успехи и за ошибки тоже (ведь не ошибается тот, кто ничего не делает). Чаще вспоминайте то радостное и приятное, что происходило с вами в жизни (а ведь этого было немало, не так ли?). И будьте внимательны к своим близким, которые вдруг почему-то загрустили — может быть, именно сейчас им нужны ваша помощь и поддержка. И тогда высока вероятность того, что депрессия пройдет стороной!

Источник