- Пограничное расстройство личности — симптомы и лечение

- Определение болезни. Причины заболевания

- Распространённость

- Симптомы пограничного расстройства личности

- Патогенез пограничного расстройства личности

- Генетика

- Особенности головного мозга

- Нейробиологические факторы (эстрогены)

- Факторы личностного развития (детская травма)

- Классификация и стадии развития пограничного расстройства личности

- Истерия

- Симптомы

- Причины возникновения

- Лечение

- Социология

- § 11.2. КОЛЛЕКТИВНОЕ ПОВЕДЕНИЕ

- Разнообразие моделей коллективного поведения

- Предпосылки коллективного поведения

- Объяснения поведения толпы

Пограничное расстройство личности — симптомы и лечение

Что такое пограничное расстройство личности? Причины возникновения, диагностику и методы лечения разберем в статье доктора Рахманов В. А., психиатра со стажем в 17 лет.

Определение болезни. Причины заболевания

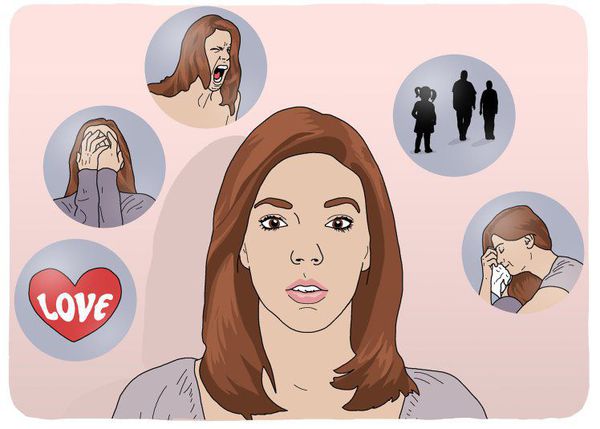

Пограничное расстройство личности (ПРЛ, Borderline personality disorder (BPD), emotionally unstable personality disorder (EUPD)) — расстройство личности, характеризующееся продолжительным аномальным поведением: нестабильностью в отношениях с другими людьми, нестабильным представлением о себе и нестабильной эмоциональной сферой. Часто встречается рискованное поведение и самоповреждение (например, самостоятельно нанесённые порезы). Люди с ПРЛ также могут страдать от чувства эмоциональной опустошённости и панического страха перед одиночеством.

Краткое содержание статьи — в видео:

Важно отметить, что указанные симптомы могут быть спровоцированы на вид нормальными жизненными событиями. Проявление расстройства начинается в период полового созревания. Химические зависимости, депрессия и пищевые расстройства обычно поддерживаются ПРЛ или развиваются в связи с ним. Приблизительно 10% пациентов погибают в результате суицида. [1]

В международной классификации болезней 10-го пересмотра ПРЛ названо «Эмоционально неустойчивым расстройством личности (F60.3)». [2] Именно это наименование распространено на территории России. Также такое расстройство называют пограничным типом расстройства.

Причины ПРЛ до конца не ясны, однако становится всё более очевидным, что появление данного расстройства обусловлено генетическими, мозговыми, и социальными факторами. Пограничное расстройство встречается в 5 раз чаще у лиц с нарушенными отношениями в семье (заброшенность родителями, активная критика и непринятие со стороны близких). У женщин ПРЛ наблюдается в 3 раза чаще, чем у мужчин. [3]

Неблагоприятные факторы жизни (например, физическое или эмоциональное насилие) также играют немаловажную роль в появлении этого отклонения. В ряде нейрофизиологических исследований показано, что проявления расстройства связаны с фронтально-лимбическими группами нейронов. [4] [5] [6]

Распространённость

По данным исследования 2008 года распространённость нарушения в популяции составляет 5,9%. Около 20% госпитализаций в психиатрический стационар приходится на пациентов с ПРЛ. [7]

Симптомы пограничного расстройства личности

Согласно утверждению американского психолога Марши Лайнен, ПРЛ можно сравнить с ожогом третьей степени. «У таких людей попросту нет «эмоциональной кожи». Даже малейшее прикосновение или движение может вызвать тяжелейшее страдание». [8]

Заподозрить пограничный тип расстройства можно при обнаружении четырёх или более симптомов (черт характера), представленных на схеме ниже. При этом важно, чтобы одной из проявленных черт была импульсивность, рискованность или враждебность. Симптомы должны иметь устойчивый характер (не изменяться в течение долгого времени) и проявляться практически ежедневно.

Под эмоциональной лабильностью понимаются резкие скачки настроения: паника или грусть могут сменяться приступами агрессии, затем может возникнуть жгучее чувство вины и т. д.

Сепарационной тревогой называется тревога, которую испытывает личность по причине разлуки с домом и близкими людьми.

Патогенез пограничного расстройства личности

Как и в случае других психических расстройств, патогенез ПРЛ является многофакторным и не до конца изученным. По данным некоторых исследований, пограничное расстройство имеет общие черты и причины с посттравматическим стрессовым расстройством (ПТСР). Кроме того, возможна их патогенетическая взаимосвязь.

Большинство исследователей согласны с тем, что присутствие в анамнезе детской хронической эмоциональной травмы способствует развитию ПРЛ. Однако стоит отметить, что уделяется недостаточное внимание исследованию роли других патогенетических факторов: врождённым дисфункциям головного мозга, генетике, нейробиологическим факторам и факторам социального окружения.

Под социальными факторами подразумевается взаимодействие людей в процессе роста и взросления в своих семьях, в окружении друзей и других личностей.

Психологические факторы включают в себя личностные особенности и темперамент, адаптацию к окружению, а также сформированные навыки, позволяющие справляться со стрессом.

Генетика

Наследуемость ПРЛ составляет примерно 40%. В действительности, добиться объективной оценки генетических факторов достаточно сложно. Так, например, близнецовый метод может дать переоценённые показатели в связи с наличием травмирующих факторов в общей семье сиблингов (родных братьев-сестёр). [9] Тем не менее одно из исследований показало, что ПРЛ находится на третьем месте из десяти по наследуемости среди личностных расстройств. Исследование в Нидерландах (Trull & colleagues) выявило, что генетический материал в девятой хромосоме связан с симптомами ПРЛ. Исходя из этого учёные сделали вывод, что генетические факторы играют ключевую роль в индивидуальных особенностях расстройства у каждого отдельно взятого пациента. Эти же исследователи ранее установили, что 42% симптоматики ПРЛ определено генетикой и 58% — влиянием среды. [10]

Особенности головного мозга

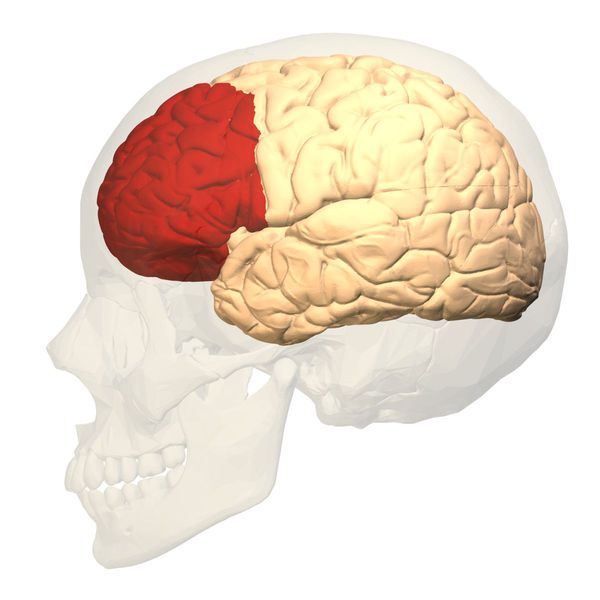

Целый ряд исследований в области нейровизуализации при ПРЛ показал наличие редукции (уменьшения) вещества мозга в конкретных отделах. Эти отделы в норме вовлечены в регуляцию ответа на стресс и регуляцию эмоциональной сферы. Речь идёт о гиппокампе, глазнично-лобных участках коры головного мозга (префронтальная кора), миндалевидном теле. [11]

- Миндалевидное тело меньше в абсолютном объёме и более активно у людей с ПРЛ. Уменьшенный объём миндалины так же был обнаружен у пациентов с обсессивно–компульсивным расстройством. Одно из исследований показало аномально высокую активность в левой миндалине у людей с ПРЛ в момент, когда они рассматривали карточки с изображением людей в негативных эмоциях. В связи с тем, что миндалина генерирует все эмоции, в том числе и негативные, это необычно высокая активность может объяснять сильные и продолжительные эмоциональные проявления страха, горя, злости и стыда, испытываемые людьми с ПРЛ. Этим же фактом трактуется и их способность тонко распознавать эмоции других людей. [12]

- Префронтальная кора имеет тенденцию к меньшей активности у лиц с ПРЛ, особенно в момент оживления воспоминаний об их «эмоциональной заброшенности». Это относительное снижение активности более всего определяется в правой передней извилине. Отдавая должное роли префронтальной коры в регуляции эмоционального возбуждения, относительная неактивность названых участков может объяснять сложности у людей с ПРЛ в регуляции их эмоций и реакции на стресс. [13]

- Гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковая (ГГН) ось регулирует продукцию кортизола, который высвобождается в ответ на стресс. Уровень этого гормона надпочечников у людей с ПРЛ фактически более высок, чем в популяции. Это является признаком гиперреактивности ГГН оси. Гиперреактивность может объяснять более высокую биологическую реакцию на стресс и большую уязвимость к тревожащим факторам. Так же высокий уровень кортизола ассоциирован с высоким риском суицидального поведения. [12]

Нейробиологические факторы (эстрогены)

Контролируемое исследование в 2003 году показало, что симптомы ПРЛ у женщин предсказуемо связаны с уровнем эстрогена (женского полового гормона) в течение менструального цикла. [14]

Факторы личностного развития (детская травма)

Существует прочная взаимосвязь между насилием над детьми, особенно детского сексуального насилия, и развитием ПРЛ.

Предполагается, что дети, которые в раннем возрасте испытали хроническое плохое обращение по отношению к себе и трудности с формированием привязанностей, встают на путь формирования ПРЛ. [15]

Классификация и стадии развития пограничного расстройства личности

Американский психолог Теодор Миллон выделил 4 подтипа ПРЛ: [16]

1. Унылое пограничное расстройство (включает избегающие или зависимые личностные особенности).

- Характерные черты: уступчивость, покорность, верность, скромность; чувство уязвимости и постоянной опасности; личность испытывает чувство безнадёжности, подавленности, беспомощности и бессилия.

2. Обидчивое пограничное расстройство (включает пассивно-агрессивные личностные особенности).

- Характерные черты: негативизма (противодействие всему), нетерпеливость, беспокойство, а также упрямость, вызывающее поведение, угрюмость, пессимистичность; человек легко обижается и быстро разочаровывается.

3. Импульсивное пограничное расстройство (включает истерические и антисоциальные личностные особенности).

- Характерные черты: капризность, поверхностность, ветреность, лихорадочное и соблазняющее поведение; боясь потери, личность легко впадает в ажитацию (волнение); мрачность и раздражительность; потенциально суицидальное намерение.

4. Самоповреждающее пограничное расстройство (включает депрессивные и мазохистические, а также саморазрушающие личностные особенности).

- Характерные черты: замкнутость, самонаказуемоть, сердитость, конформность, почтительность, заискивание, прогрессирующе ригидное и угрюмое состояние; есть риск суицида.

Источник

Истерия

Истерия — это психическое заболевание, патологическая форма реакции личности на непосильную или неприемлемую по каким-либо причинам ситуацию. Отличается особенной внушаемостью и самовнушаемостью больных с отчетливой тенденцией к «бегству в болезнь», а также заметной демонстративностью и театральностью поведения с поисками сочувствия и внимания окружающих. Истерия встречается при неврозах, всевозможных текущих соматических заболеваниях, неврологических и психических, органической недостаточности центральной нервной системы (при наличии тяжелых инфекций или травм головного мозга). Раньше считалось, что истерией страдают только женщины.

Симптомы

- Нарушения развития личности.

- Паралич.

- Судороги.

- Боль.

- Дрожь.

В результате истерии могут возникнуть симптомы самых разных заболеваний — опухоль головного мозга, непроходимость кишечника, суставной ревматизм, эпилепсия. Чаще всего встречаются «истерические» параличи: нарушение походки, параличи рук, нарушения чувствительности рук и ног, параличи органов чувств, которые могут проявляться полной потерей голоса, слепотой, глухотой. Во время истерического приступа больные иногда внезапно начинают задыхаться или не могут пошевелиться; также возможна задержка мочи. Симптомом истерии может являться боль, но при детальном обследовании никаких нарушений внутренних органов не обнаруживают. Симптомами истерии могут являться помутнение сознания, сильная дрожь. Однако все симптомы могут симулироваться больным для привлечения внимания окружающих.

Несколько десятилетий назад истерия была популярным диагнозом, в настоящее время психиатры ее диагностируют все реже. В настоящее время «модным» заболеванием считается депрессия.

Причины возникновения

Любой, даже незначительный, стресс может спровоцировать приступ истерики. В медицине существует понятие «истерическая личность». Ключевой чертой истерической личности является постоянная потребность во внимании окружающих. Внимание притягивается демонстративностью, преувеличенными эмоциональными переживаниями, манипуляциями. Если должного внимания не оказывается, то истерическая личность реагирует слезами, раздражительностью, гневом, иногда демонстративными попытками самоубийства, обычно не влекущими за собой смерти или сколько-нибудь тяжелых последствий. При этом истинные мотивы поведения отрицаются, поведение объясняется другими, удобными истерику причинами. Истерические личности внушаемы, но внушаемость эта избирательна: они легко верят в то, во что хотят верить, но убедить их в противоположном практически невозможно.

Существует и другая форма данного явления — так называемая массовая истерия. Это быстрое распространение моделей поведения, характеризующихся передающимся чувством беспокойства, одновременно может охватить тысячи людей. Случаи массовой истерии наблюдаются на политических митингах, концертах и т.п.

Лечение

Лечить истерию нелегко. Близкие люди часто окружают больного излишней любовью и заботой, что иногда становится благоприятной почвой для вызывающего и театрального поведения истерической личности, требующей к себе все большего внимания. Приступы истерии нередко возникают у детей. Больной, страдающий данной патологией, хорошо поддается внушению, поэтому к нему можно применять многие лечебные методы, связанные с внушением, например, гипноз.

Самолечением этого психического расстройства заниматься нельзя. Больной не в состоянии правильно откорректировать свое поведение, требуется помощь психоаналитика. Иногда со временем симптомы истерии исчезают самопроизвольно.

При сильном стрессе у человека могут возникать и очень сильные физические недомогания, например, озноб, слабость в ногах и т.п. При наличии этих симптомов человек должен срочно обратиться к врачу.

Врач, прежде всего, исключит возможные физические причины недомоганий. И только психиатр может установить истинную причину заболевания и начать лечение психического расстройства.

Источник

Социология

| Сторінка | 31/38 |

| Дата конвертації | 12.04.2016 |

| Розмір | 6.99 Mb. |

§ 11.2. КОЛЛЕКТИВНОЕ ПОВЕДЕНИЕ

Разнообразие моделей коллективного поведения

Коллективное поведение может выражаться в огромном разнообразии форм. Для более глубокого понимания того воздействия, которое может оказывать коллективное поведение на жизнь человека, подробнее рассмотрим некоторые проявления коллективного поведения.

Слухи – это с трудом поддающаяся проверке информация, относительно быстро передаваемая людьми друг другу. Обычно мы считаем, что слухи содержат ложную информацию, и во многих случаях это верно. Однако слухи могут и соответствовать истине или, по крайней мере, содержать в себе зерно истины. Как правило, слухи возникают, когда люди не доверяют официальным средствам информации или вовсе ее лишены. Слухи выступают заменителями официальных новостей, это коллективная попытка людей получить информацию о тех событиях, которые для них важны, но о которых им ничего не известно. Слухи одновременно являются и самостоятельной формой коллективного поведения, и важным элементом в большинстве других форм коллективного поведения.

Периоды волнений, напряженности и нестабильных экономических условий создают богатую почву для распространения слухов. В таких случаях слухи помогают людям разобраться в социальной жизни и составить для себя представление о реальности. Один из наиболее распространенных слухов – слух о мнимом отравлении. Действительно, за последние годы ряд необоснованных слухов нанес ущерб сбыту продукции некоторых крупнейших национальных корпораций.

Например, компании “Макдональдс” пришлось бороться со слухами о том, что компания кладет в свои гамбургеры дождевых червей (возможно, подобный слух возник потому, что сырая начинка гамбургера напоминает по внешнему виду розовых червяков). Некоторые люди усмотрели связи с коммунистами в символе компании “Арм энд Хэммер”, производящей пищевую соду, – рисунок изображал руку, сжатую в кулэк. А компании “Проктор энд Гэмбл” пришлось снять с продукции свою торговую марку, просуществовавшую 135 лет и изображавшую полумесяц и звезды, поскольку она не смогла опровергнуть стойкие слухи о том, что этот символ связан с культом поклонения дьяволу. Несмотря на неоднократные заявления представителей компании о том, что в их торговой марке нет ничего зловещего и на ней просто изображены лицо мужчины, шевелюра и борода которого образуют форму полумесяца, и звезды, олицетворяющие 13 первых американских штатов, слухи не прекращались. В конце концов в 1985 г. компания “Проктор энд Гэмбл” официально заявила, что больше не будет использовать этот символ на упаковке своей продукции.

Мода и увлечения. Мы привыкли считать, что народные традиции и моральные устои очень долговечны, стабильны и с трудом поддаются изменениям. Однако человеку свойственно стремление к разнообразию и новизне. На первый взгляд может показаться невероятным, что подобное желание возможно удовлетворить с помощью норм, поскольку нормы предполагают соответствие им (см. гл. 2). Однако люди умудряются оставаться конформистами даже в своем стремлении к переменам. Такая странная аномалия наблюдается в отношении норм, которые требуют соответствия им, пока они находятся в действии, но это продолжается не очень долго. Подобные нормы называются модой и увлечениями.

Мода – это нравы или предпочтения, которые сохраняются в течение короткого времени и получают широкое распространение в обществе. Мода находит выражение в таких явлениях, как стили одежды, дизайн автомобилей, архитектура жилища. Например, строгий костюм, который был в моде пять лет назад, сейчас выглядит неуместным. Автомобиль, который всего три года назад считался элегантным и стильным, сейчас кажется старомодным и даже несколько странным. А пышные особняки, похожие на щедро разукрашенные торты и не так давно казавшиеся престижными, больше не удовлетворяют вкусам многих потенциальных покупателей.

Увлечения – это нравы или предпочтения, которые сохраняются в течение короткого времени и получают распространение только у определенной части общества. Действительно, большинство людей отрицательно относится к подобным увлечениям. Увлечения часто наблюдаются в области развлечений, новых игр, популярных мелодий, танцевальных па, методов лечения, кумиров киноэкрана и слэнга. Наиболее восприимчивы к новым увлечениям подростки. Дело в том, что представление подростка о собственной личности является еще размытым, неоформившимся и неустойчивым, поэтому подросток часто оказывается не в ладу с самим собой и с другими людьми. Неуверенность и отсутствие четких социальных ориентиров приводит многих подростков к чрезмерному поклонению своим живым и вещественным кумирам. Увлечения становятся двигателем, с помощью которого молодые люди идентифицируют себя с тем или иным сообществом, а атрибуты одежды и манеры поведения служат им признаками принадлежности к родственной или чуждой группе. Чаще всего увлечения оказывают лишь случайное воздействие на жизнь людей. Однако иногда они начинают играть слишком большую роль в жизни индивидов, превращаясь во всепоглощающую страсть.

Например, финансовые спекуляции иногда приобретают размах помешательства. В XVII в. стоимость луковиц голландского тюльпана превысила их реальный вес в пересчете на золото; луковицы не высаживали, а продавали и перепродавали по бешеным ценам, причем покупатели зачастую даже не успевали увидеть своей покупки.

Массовая истерия связана с быстрым распространением моделей поведения, характеризующихся передающимся чувством беспокойства. Например, средневековая охота на ведьм основывалась на убежденности в том, что многие социальные беды возникли по вине ведьм. Аналогично некоторые “эпидемии” “синдрома конвейерной линии” – массового заболевания психогенного происхождения – развились в результате распространяющихся симптомов истерии.

Например, в последние годы случаи массового психогенного заболевания были зарегистрированы на американских предприятиях по упаковке мороженой рыбы, пробиванию компьютерных перфокарт, сборке электрических выключателей, изготовлению обуви, пошиву одежды и производству дачной мебели. В большинстве случаев рабочие этих предприятий жаловались на головные боли, тошноту, головокружение, слабость и затрудненное дыхание. Однако медицинские работники, включая терапевтов, промышленных гигиенистов и токсикологов, не обнаружили никаких бактерий, вирусов, токсичных материалов или каких-либо иных патологических агентов, которые могли бы вызвать такие симптомы. Подобные симптомы чаще всего наблюдаются у низкооплачиваемых женщин, работающих на сборочном конвейере и без конца выполняющих одну и ту же монотонную операцию.

Массовое психогенное заболевание обычно представляет собой коллективную реакцию людей на сильный стресс, вызванный неудовлетворенностью работой, монотонностью, переутомлением, шумом и скученностью. Обычно толчок проявлению этого заболевания дает какое-либо событие, например ускорение рабочих операций или необходимость в сверхурочной работе.

Не следует считать, что болезнь, связанная с передающимися от одного рабочего к другому истерическими симптомами, является только надуманной. Индивиды страдают от реальных физических симптомов. К примеру, что-нибудь, возможно, необычайно сильный стресс, вызывает у людей учащенное дыхание (гипервентиляцию). Чем чаще человек дышит, тем больше он выдыхает двуокиси углерода и тем более повышается уровень рН (кислотно-щелочной баланс) в крови. Человеческое тело плохо функционирует при высоких уровнях рН, что может вызывать такие симптомы, как головная боль, тошнота, онемение рук и ног, слабость.

Паника – это иррациональные и неконтролируемые коллективные поступки людей, вызываемые наличием какой-то непосредственной страшной угрозы. Например, людям свойственно бежать от какой-то катастрофы – пожара или наводнения. Паника имеет коллективный характер, потому что социальное взаимодействие повышает чувство страха.

Например, в 1938 г. радиопостановка романа Герберта Уэллса “Война миров” вызвала приступы паники у жителей Соединенных Штатов. Радиопрограмма, транслируемая радиостанциями “Си-Би-Эс”, рассказывала о нашествии марсиан. Инсценировка была построена в форме специальных выпусков новостей и сообщений с места происшествия, которые перемежались интервью с “очевидцами”, “учеными”, “официальными лицами” и “комментаторами”. Программа началась с танцевальной музыки, которая специально транслировалась из отеля, где играл оркестр. Неожиданно музыка оборвалась, и начался специальный выпуск новостей:

“Дамы и господа! Я должен сделать серьезное сообщение. Какой бы невероятной ни могла показаться эта новость, однако научные наблюдения и свидетельства очевидцев с неумолимостью доказывают, что странные существа, приземлившиеся сегодня вечером в сельской местности Джерси, являются авангардом захватнической армии с планеты Марс. Битва, которая сегодня вечером разыгралась в Гроуверс-Милл, завершилась одним из самых страшных поражений, какое когда-либо терпела современная армия; семь тысяч людей, вооруженных винтовками и автоматами, не устояли перед единственной боевой машиной марсианских захватчиков. Известно, что в живых осталась одна тысяча двести человек. Остальные лежат на поле боя от Гроуверс-Милл до Плейнсборо, сокрушенные и раздавленные “железной пятой” монстра или сожженные его тепловыми лучами”.

Драматические новости быстро сменяли одна другую. Передача продолжалась, и люди бежали к телефону или к соседям, чтобы сообщить им о страшных событиях. Некоторые в панике выскакивали на улицу. Другие кинулись к автомобилям, чтобы уехать как можно дальше от места нашествия. Кое-кто бросился на пол и страстно молился или сидел в полном оцепенении, не в силах сдвинуться с места в ожидании неминуемого конца. Официальные оценки позволяют предположить, что радиопостановка привела в состояние паники по меньшей мере 1 млн. американцев. На следующее утро, когда теле- и радиопрограммы новостей объявили, что это была просто инсценировка романа, возбуждение улеглось.

Толпа – это временное, относительно неорганизованное собрание людей, находящихся в близком физическом соприкосновении друг с другом, одна из наиболее известных и иногда наиболее зрелищных форм коллективного поведения. Поскольку понятие толпы охватывает широкий диапазон форм поведения, социолог Герберт Блумер различает четыре основных типа поведения толпы.

Случайная толпа – это собрание людей, не имеющих между собой ничего общего, за исключением того, что они наблюдают одно и то же явление, к примеру, разглядывают витрину универсального магазина.

Конвенциональная толпа представляет собой группу людей, собравшихся вместе с какой-нибудь конкретной целью и обычно соблюдающих установленные правила, например это болельщики на футбольном матче или зрители в концертном зале.

Экспрессивная толпа – это совокупность людей, которые собрались вместе для получения личного морального удовлетворения, как, например, на религиозном собрании или рок-фестивале.

Активная толпа – это возбужденное, восприимчивое собрание людей, занятых бунтом, грабежом или проявляющих иные формы агрессивного поведения, где признанные нормы не имеют никакой ценности. Несмотря на то что формы толпы имеют множество различий, им свойствен ряд общих характеристик, основные из которых представлены ниже.

Внушаемость. Члены толпы склонны к большей внушаемости, чем та, что свойственна им в обычных социальных условиях. Их поведение утрачивает целенаправленную ориентацию на традиционные нормы. Поэтому люди в толпе становятся более восприимчивы к образцам, лозунгам и предложениям, исходящим от других людей, и легче поддаются внушению.

Деиндивидуализация (обезличивание, потеря индивидуальности) – психологическое состояние, для которого характерно пониженное самосознание. Анонимность человека в толпе, т.е. ощущение, что он находится среди незнакомцев и сам “затерян”, способствует развитию состояния обезличивания. В такой ситуации индивиды перестают ощущать воздействие сдерживающих факторов, которые в среде сотрудников или знакомых не дают им совершать социально неодобряемые поступки. Чувство самосознания понижается, люди меньше думают о том, какую социальную оценку может получить их поведение,– и все это также способствует обезличиванию. Чувство собственной индивидуальности и неповторимости исчезает по мере того, как индивиды все свое внимание отдают группе и все больше вовлекаются в групповую деятельность.

Неуязвимость. В обстановке толпы индивиды часто обретают ощущение необычной силы и выносливости. Более того, им начинает казаться, что механизмы социального контроля имеют меньшую вероятность применения к ним как к индивидам. В таких обстоятельствах может иметь место всплеск поведения, обычно неодобряемого нормами общества, например агрессивные или рискованные поступки, бахвальство, воровство, вандализм и выкрикивание непристойностей.

Предпосылки коллективного поведения

По мнению Смелзера, проявления коллективного поведения тоже вызревают как результат последовательности этапов, которые составляют шесть детерминант коллективного поведения: структурное благоприятствование; структурное напряжение; разрастание и распространение разделяемого убеждения; ускоряющие факторы; мобилизация участников к действию; функционирование механизмов социального контроля. Каждая из детерминант формируется предшествующими, и сама в свою очередь воздействует на формирование последующих детерминант. Более того, как и в случае с автомобилями, по мере появления каждой новой детерминанты в последовательности “добавленной стоимости” потенциальный диапазон конечных результатов все более сужается. Смелзер приходит к выводу, что каждый из шести факторов в схеме является необходимым условием зарождения коллективного поведения, а все шесть детерминант вместе делают коллективное поведение практически неизбежным.

Структурное благоприятствование – это социальные условия, которые делают возможным проявление конкретной разновидности коллективного поведения. Например, прежде чем созреют возможности для финансовой паники, как во время краха фондовой биржи в 1929 г., необходим денежный рынок со свободным и быстрым оборотом денежных средств. Аналогично расовые конфликты – противостояния между разными расовыми группами – возникают, если представители двух рас территориально размещались в достаточной близости друг от друга.

Структурное напряжение возникает, когда “расшатываются” важные аспекты социальной системы. Войны, экономические кризисы, природные катаклизмы и изменения в уровне техники нарушают привычный ритм жизни и вмешиваются в традиционные модели деятельности людей. Постепенно напряжение усиливается и индивиды становятся все более восприимчивыми к моделям поведения, не предусмотренным действующими институциональными системами. Люди переживают “социальное недомогание” – постоянное чувство внутреннего неудовлетворения. Таким образом, массовое психогенное заболевание является типичной реакцией людей на напряженную обстановку на рабочем месте, когда им приходится постоянно существовать под давлением все ускоряющихся темпов производства. Как правило, многие заболевшие рабочие говорят одно и то же: “Меня тошнит от этого места”.

Разрастание обобщенного убеждения. Структурное напряжение и чувство социального “недомогания” сами по себе не могут вылиться в коллективное поведение. Люди должны определить ситуацию, как проблему, нуждающуюся в разрешении. В процессе социального взаимодействия у них вырабатываются общий взгляд на реальность и общие идеи по поводу того, как реагировать на эту реальность. Необходимо обобщенное убеждение, дающее людям “ответы” на стрессовые обстоятельства, давление которых они испытывают. К примеру, в случае панического поведения возникает убежденность, наделяющая непонятное явление или элемент окружающей среды способностью напугать или уничтожить. Именно такой тип убежденности сыграл свою роль в панике по поводу марсианского нашествия, которая возникла у американцев, слушавших радиопостановку по роману Герберта Уэллса.

Ускоряющие факторы. Кроме того, необходимо некое событие, способное “запустить” или вызвать массовое действие. Такое событие создает, обостряет или даже гиперболизирует условия благоприятствования и напряжения. Более того, в результате таких событий появляются “адепты” общего убеждения с “достоверными” свидетельствами о действии сил зла или о вероятности успеха. Эти факторы ускоряют революции: например, марш генерала Гейджа в 1775 г. из Бостона в Конкорд и Лексингтон; взятие Бастилии разъяренной толпой французов в 1789 г.; царские декреты от 11 марта 1917 г., направленные против восставшего Петрограда. В паническом поведении обычно наблюдается некое конкретное событие, “запускающее механизм в действие”. Такие драматические события – радиоинсценировка о марсианском вторжении, взрыв, отставка правительства или крах банка – создают структурные условия, необходимые для распространения паники.

Мобилизация участников к действию. При наличии всех детерминант необходимо заставить участников событий действовать. Это точка взрыва агрессивной толпы, начало революции или всплеск паники.

В случае с паникой по поводу “вторжения марсиан” в радиопостановке содержались подобные мобилизующие сообщения:

“Говорит Ньюарк, штат Нью-Джерси.

Говорит Ньюарк, штат Нью-Джерси.

Внимание! Из района болот в Нью-Джерси движется ядовитый черный дым. Дым уже достиг Саут-Стрит. Противогазы бесполезны. Срочно убедите население покинуть дома и двигаться в открытые пространства. автомобилистам пользоваться маршрутами 7, 23, 24. Избегайте перенаселенных мест. Сейчас клубы дыма распространяются над Рэймонд-Бульвар. ”

Слушатели передавали тревожные сообщения своим соседям и знакомым.

Распространяясь подобно эпидемии, паника порождает питающий сам себя страх.

Функционирование механизмов социального контроля. Последним фактором в модели Смелзера выступает функционирование механизма социального контроля, отличающийся от прочих детерминант коллективного поведения. Социальный контроль по существу является контрдетерминантой – он препятствует, прерывает, изменяет или замедляет аккумулированное воздействие прочих детерминант. Как правило, социальный контроль принимает две формы. Во-первых, существуют механизмы контроля, предотвращающие всплеск коллективного поведения путем ослабления стимулирующих его обстоятельств или напряженной ситуации (например, программы по социальному обеспечению направлены на умиротворение низших классов населения). Во-вторых, существуют механизмы контроля, имеющие цель подавить или сдержать проявления коллективного поведения уже после того, как подобные вспышки начались (к примеру, полицейские меры, введение комендантского часа).

Например, в случае с инсценировкой о вторжении марсиан 60% радиостанций, транслировавших эту программу, периодически прерывали трансляцию и выступали с разъяснениями, когда выяснилось, что заблуждение достигло повсеместного размаха. Такие успокаивающие объяснения помогли остановить панику.

Однако бывают случаи, когда действия служб общественного порядка оказывают противоположный эффект и усиливают проявления коллективного поведения и даже жестокости.

Например, весной 1963 г. Мартин Лютер Кинг-младший перенес борьбу за гражданские права в Бирмингем (штат Алабама), где процветала расовая сегрегация. Кинг и его последователи организовали в городе “волну демонстраций” против сегрегационного законодательства Бирмингема. Во время этих демонстраций более 3000 чернокожих жителей Бирмингема были арестованы, причем газеты, журналы и телевизионные станции демонстрировали всей стране фотографии и кадры кинохроники, на которых чернокожих травили полицейскими собаками и сбивали с ног мощными струями воды из пожарных брандспойтов. Хотя демонстрации не дали немедленного успеха в отмене расистских законов Бирмингема, вопрос о гражданских правах быстро стал предметом первостепенной важности не только в южных штатах, но и в национальном масштабе. Жестокость, проявленная полицией при разгоне бирмингемских чернокожих демонстрантов, дала толчок примерно 1120 выступлениям за гражданские права, прокатившимся в течение последующих четырех месяцев по всем городам США. Кульминацией этих демонстраций стал марш на Вашингтон, состоявшийся 28 августа 1963 г., в ходе которого примерно 200 тыс. его участников выступили с требованиями “работа и свобода”. Волна демонстраций вынудила администрацию Кеннеди внести новый законопроект о гражданских правах, принятый Конгрессом США.

Оценка модели добавленной стоимости. Предложенная Смелзером модель добавленной стоимости представляет собой важный инструмент для понимания всей сложности коллективного поведения. Для того чтобы ситуация вылилась в коллективное поведение, недостаточно недовольства и наличия активных лидеров. Однако этот подход имеет серьезные ограничения. В некоторых случаях коллективного поведения не обязательно присутствуют все шесть этапов, в других случаях они не обязательно происходят в последовательности, указанной Смелзером. Кроме того, некоторые формы коллективного поведения гораздо лучше объясняются другими теориями.

Объяснения поведения толпы

Одной из характеристик поведения толпы является замена моделей поведения, обычно превалирующих в повседневной жизни, новыми формами и моделями поведения. Хотя члены толпы очень отличаются друг от друга, их поведение кажется вытекающим из единого импульса и пронизанным общим духом. Но так ли это на самом деле? Какие процессы задействованы в поведении толпы? Как они влияют на поведение людей вокруг? Социологи предлагают три теории.

Теория заражения подчеркивает, что в условиях толпы большое значение имеют быстро передаваемые и безусловно принимаемые чувства, мнения и действия. Сторонники этой теории предполагают, что в толпе превалирует настроение единомыслия, поскольку именно в этом случае люди действуют одинаково и руководствуются сходными побуждениями. Поэтому о толпе часто говорят в единственном числе, как будто она является реальным существом: “толпа ревет”, “разъяренная толпа рванулась вперед”. Такое представление о толпе воплощено в оказавшей большое влияние в свое время работе французского социального психолога XIX в. Гюстава Лебона, который вывел “закон ментального единства толпы”:

“При определенных конкретных обстоятельствах. скопление людей демонстрирует новые характеристики, совершенно отличающиеся от характеристик индивидов, из которых толпа состоит. Чувства и идеи всех собравшихся принимают единую направленность, а их сознательные личности растворяются в толпе”.

Лебон был убежден, что в окружении толпы с людьми происходят радикальные превращения. Они могут становиться жестокими, свирепыми и иррациональными – Джекиллы превращаются в Хайдов.(У шотландского писателя Роберта Льюиса Стивенсона есть известный рассказ “Необычайное происшествие с доктором Джекиллом и мистером Хайдом”, в котором ученый Джекилл, мягкий и добропорядочный человек, изобретает эликсир, позволяющий отделять зло от добра в натуре человека и материализовать это злое начало в виде самостоятельного живого существа, и испытал действие этого эликсира на себе. В результате появился “двойник” доктора Джекилла – коварный, трусливый и жестокий мистер Хайд. С течением времени доктору стало все труднее возвращаться в свой истинный облик, и в конце концов неудержимое более злое начало подмяло его под себя – мистер Хайд занял место своего создателя.) В толпе люди становятся способными на дикие, разрушительные и страшные поступки, которые привели бы в ужас их самих, если бы они совершили нечто подобное в одиночку.

Теория заражения Лебона описывает толпу как обладающую “общим разумом”, который подминает под себя и подавляет индивида. Общее настроение и воображение распространяются, подобно инфекции, возникая в результате воздействия трех механизмов: имитации – стремления одного человека делать то, что делают остальные; внушаемости – состояния, в котором индивиды становятся более восприимчивыми к образам, целям и предположениям, исходящим от других; цепной реакции – процесса, с помощью которого эмоции других людей вызывают у индивида такие же чувства, что в свою очередь еще более усиливает чувства остальных в форме обратной связи (к примеру, А видит, что В находится в возбужденном состоянии, и сам приходит в возбуждение, тем самым еще усиливая возбуждение В, а это в свою очередь тоже усиливает возбужденное состояние А и т.д.).

Однако идея Лебона о разуме толпы как надындивидуальном образовании, наделенном способностями к мыслительному процессу, а также способностью чувствовать и иметь убеждения, была отвергнута большинством ученых. Человеческие существа способны мыслить и чувствовать лишь как индивидуальные “системы”, наделенные индивидуальными мозгом и нервной системой.

Теория конвергенции. Аналогией теории заражения является процесс распространения инфекционного заболевания. Для теории конвергенции самой подходящей аналогией представляется аналогия с отделением сердечно-сосудистой хирургии больницы. Пациентов этого отделения объединяет общая проблема, но совсем не потому, что они заразились общим заболеванием друг от друга. Скорее, они выделяют друг друга из множества обитателей больницы потому, что их объединяет общее страдание, и они собрались в хирургическом отделении с одинаковой целью. Некоторые социологи утверждают, что толпа точно так же собирает людей особого класса или категории, склонных к коллективным действиям. Если, согласно теории заражения, нормальные, добропорядочные и спокойные люди под влиянием окружающей толпы трансформируются, теория конвергенции основана на том, что толпа состоит из совершенно нерепрезентативной для общества массы людей, которые собираются вместе потому, что их объединяет общая предрасположенность.

Например, социальный психолог Хэдли Кантрил, изучавший проблему линчевания в городе Ливилль (штат Техас), утверждает, что активные участники этой неблаговидной акции в основном происходили из беднейших экономических кругов, а некоторые из них уже имели приводы в полицию. Как класс бедные белые жители города были наиболее вероятными конкурентами чернокожих в борьбе за рабочие места и более других горожан ощущали, что их статусу угрожает присутствие удачливых чернокожих. Эти индивиды составляли “массив” людей, готовых принять участие в линчевании, причем их почти не требовалось провоцировать на эту ужасную акцию.

Теория возникновения норм (emergent-norm theory) подчеркивает отсутствие в толпе единогласия во многих ситуациях, а также различия в мотивах, взглядах и действиях, характерные для членов толпы: импульсивных людей, личностей, легко поддающихся влияниям, оппортунистически настроенных индивидов, пассивных сторонников, осторожных активистов, простых зевак, случайных прохожих и т.д. Эта теория оспаривает утверждение о том, что люди спонтанно “заражаются” эмоциями других в такой степени, чтобы им тут же захотелось вести себя так, как другие.

Теория возникновения норм базируется на исследовании Музафера Шерифа и Соломона Эша, посвященного социальному конформизму (см. гл. 4). По мнению таких социологов, как Ральф Г. Тернер и Льюис М. Киллиан, коллективное поведение предполагает попытки людей найти смысл в непонятной социальной обстановке. Индивиды ищут “ключ” к надлежащему и приемлемому поведению. Подобно объектам в экспериментах Шерифа, выработавшим групповые нормы, отличающиеся от тех стандартов, которыми они руководствовались поодиночке, члены толпы совместно создают для себя новые стандарты поведения. Например, они вырабатывают нормы, дающие им право грабить, поджигать или нападать на полицейских. Затем члены толпы начинают “реализовывать” свои нормы: они поощряют поведение, согласующееся с подобными нормами, осуждают противоположные действия, оправдывают свои поступки и предпринимают меры для ограничения числа отступников. Поскольку новое поведение отличается от характерного для обычных ситуаций, норма должна соответствовать конкретной ситуации (отсюда и определение “возникшая норма”).

Источник