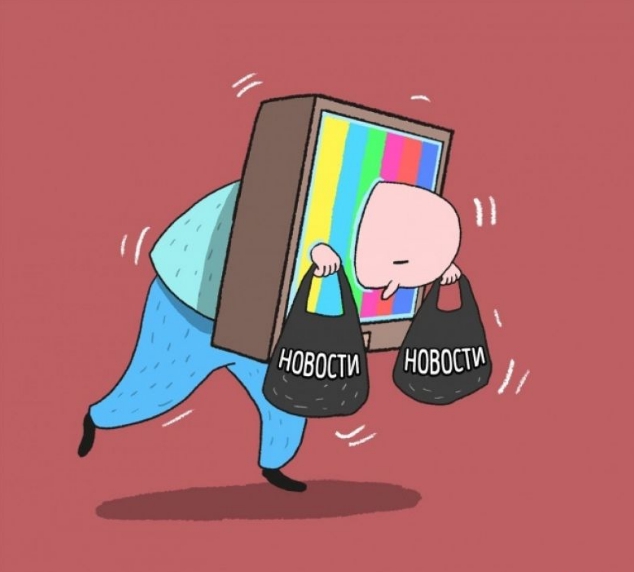

- 10 способов манипуляции нашим мнением, к которым прибегают в СМИ и соцсетях

- Отвлечь внимание

- Создать проблему из ничего

- Стратегия постепенности

- Стратегия откладывания

- Сюсюканье с народом

- Больше эмоций, чем размышлений

- Держать людей в невежестве

- Побуждать массы увлекаться посредственностью

- Усиливать чувство вины

- Знать о людях больше, чем они о себе

- Больше эмоций, чем размышлений

- ТОП-10 психологических способов манипулирования СМИ

- 1. Отвлечение внимания

- 2. Создать проблему — предложить решение

- 3. Стратегия постепенности

- 4. Стратегия откладывания

- 5. Сюсюканье с народом

- 6. Больше эмоций, чем размышлений

- 7. Держать людей в невежестве и посредственности

- 8. Побуждать массы увлекаться посредственностью.

- 9. Усиливать чувство вины

- 10. Знать о людях больше, чем они о себе

10 способов манипуляции нашим мнением, к которым прибегают в СМИ и соцсетях

П очти 30 лет назад известный интеллектуал Ноам Хомский написал о способах, которые используют СМИ, чтобы манипулировать мнением людей. Прошли годы, появился интернет и социальные сети, и теперь медиа еще успешнее влияют на нас. И далеко не всегда это влияние позитивно.

Bomba.co знакомит вас со способами, которые умело применяют ньюсмейкеры, чтобы манипулировать нашим сознанием.

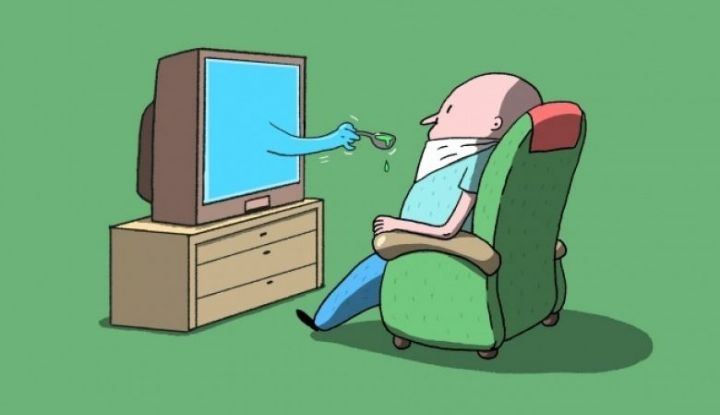

Отвлечь внимание

Отвлечение внимания — любимый прием СМИ. Важная информация тонет в море мелких сюжетов. Интернет проблему не решил — мы постоянно отвлекаемся на смешные картинки и «истории из жизни». Но сегодня у нас хотя бы есть выбор, достаточно правильно расставить фильтры в соцсетях. А «незначительные новости» встречать с юмором.

Создать проблему из ничего

Искусственная или преувеличенная проблема иногда вызывает нешуточную реакцию общества. В 2016 году в публикации NASA говорилось, что если бы астрология была точной наукой, то знаки зодиака сместились бы. Например, знак Девы стал бы знаком Льва. Журнал Cosmopolitan преподнес это как научное открытие и заявил, что 80 % людей придется изменить знак зодиака. Статья распространялась так быстро, что NASA пришлось выступить с опровержением.

Стратегия постепенности

Чтобы сформировать нужное мнение, можно публиковать материалы на любую тему не сразу, а постепенно. Так порой создаются нужные образы человека, явления или продукции. Например, в СМИ разных стран активно продвигаются продукты питания или повседневные товары определенных марок. Пожалуй, самым ярким примером использования СМИ для лоббирования интересов крупных концернов является популяризация табакокурения в середине XX века.

Стратегия откладывания

Чтобы повлиять на принятие непопулярных решений, можно представить их «болезненными, но необходимыми» и добиться сегодня согласия граждан на их осуществление завтра. Жертвы в будущем воспринимаются легче, чем в настоящем. Примером тому могут служить резонансные референдумы о независимости последних лет или многолетние диктаторские режимы в развивающихся странах, основанные на пропаганде и авторитаризме.

Сюсюканье с народом

Реклама пользуется языком, аргументами, символами и особенно интонациями, рассчитанными на детей. Такой тон общения снижает критичность восприятия. Говоря с нами, бренды нередко обращаются на «ты», используют повелительное наклонение и обращаются к самым простым чувствам и порывам. А СМИ используют покровительственный тон, ведь они явно знают больше, чем мы с вами.

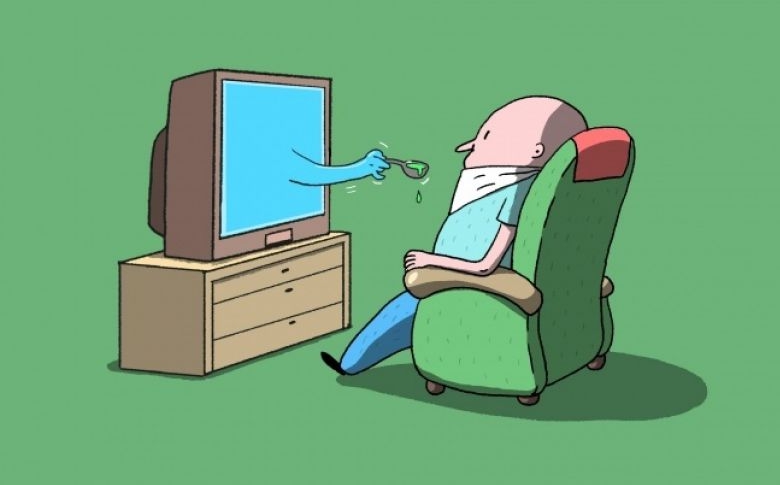

Больше эмоций, чем размышлений

Эмоции и новости идут рука об руку, но нельзя сказать, что это хорошо. Эмоции мешают объективному восприятию фактов и блокируют рациональный анализ. Это часто приводит к искаженному восприятию реальности. Во многом из-за этого термин «информационная война» не только не забыт, но и находится на слуху. Пользователям со всего света остается только придумывать, как не оказаться в нее вовлеченными.

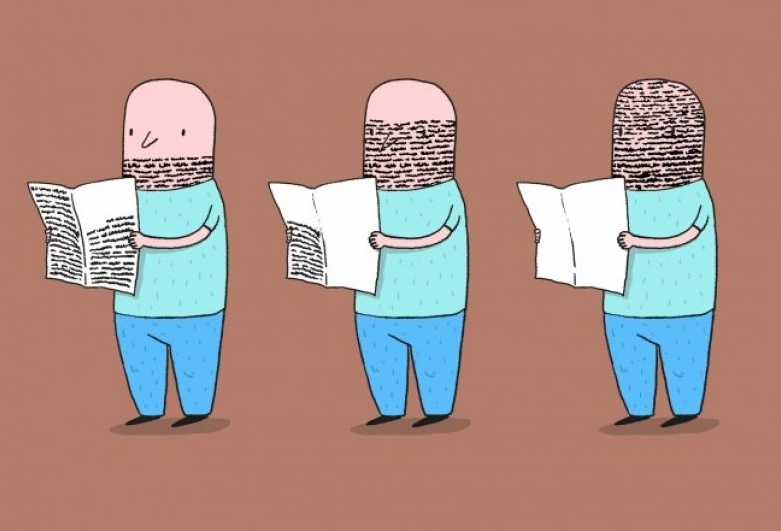

Держать людей в невежестве

Общество, которое не понимает, как именно им управляют, удобно государству и СМИ. А непонимание кроется в недостатке образования. Хомский считал, что уровень доступного знания для элиты и для обычных людей существенно различается. Но время не стоит на месте, и наша цифровая эра дает возможность реализовать себя вне зависимости от происхождения. И уровень образования может на это никак не повлиять.

Побуждать массы увлекаться посредственностью

СМИ не стесняются внедрять в массы мысль, что модно быть глупым, пошлым и невоспитанным. Отсюда появляются шоу, ситкомы и фильмы из десятков эпизодов, юмор «ниже пояса» и желтая бульварная пресса. Это работает не только на расслабление, но и на отвлечение внимания общества от глобальных проблем.

Усиливать чувство вины

Сделать так, чтобы люди считали, что они виноваты в локальных и глобальных бедах из-за недостатка интеллекта, способностей или усилий. Укрепляется мысль, что люди несут ответственность за войны, развязанные правительствами. В 2014 году вирусный эффект имело фото мальчика, лежащего между могилами родителей. Кадр выдавался за фото из горячей точки. Но на самом деле изображение было частью фотопроекта, посвященного любви к близким, и снималось в другой стране. Автор снимка был шокирован тем, как его фотографию использовали в интернете.

Знать о людях больше, чем они о себе

СМИ нередко пытаются знать все обо всех, и это порой переходит все границы. В 2005 году британский таблоид News of the World попался на прослушке знаменитостей, политиков и даже членов королевского дома Великобритании. Данные, полученные таким отвратительным способом, использовали для написания резонансных эксклюзивных статей. Судебные процессы с участием знаменитостей и простых граждан привели к закрытию издания и выплате крупных компенсаций.

А как вы относитесь к сообщениям в СМИ и вирусным новостям в социальных сетях? Поделитесь вашим мнением.

Источник

Больше эмоций, чем размышлений

Использование эмоционального аспекта — это классическая технология для блокирования рационального анализа и критического восприятия индивидуумов. Кроме того, использование эмоционального фактора позволяет открыть дверь в подсознательное, чтобы доставлять туда мысли, желания, страхи, опасения, принуждение или нужные модели поведения.

Держать людей в невежестве и посредственности

Создание зависимого общества, неспособного к пониманию технологий и методы социального контроля и угнетения. «Качество образования, предоставляемого низшим общественным классам, должно быть как можно скуднее и посредственнее, чтобы разрыв невежества между низшими и высшими социальными классами оставался и его невозможно было преодолеть».

Побуждать массы увлекаться посредственностью.

Внедрять в массы мысль, что модно быть тупым, пошлым и невоспитанным.

Усиливать чувство вины

Сделать так, чтобы индивидуумы считали, что они сами виноваты в своих бедах и неудачах из-за недостатка интеллекта, способностей, или усилий. Таким образом, вместо того, чтобы восстать против существующей системы, индивидуумы чувствуют себя беспомощными, занимаются самоедством. Это приводит к депрессивному состоянию, эффективно способствует сдерживанию действий человека.

Знать о людях больше, чем они о себе

В течение последних 50 лет научные достижения привели к стремительному росту разрыва в знаниях между основной массой общества и теми, кто принадлежит к правящим элитам или используется ими. Благодаря биологии, нейробиологии и прикладной психологии, «система» пользуется передовыми знаниями о человеческом существе, то физически или психологически. Это означает, что в большинстве случаев, «система» имеет больше контроля и больше власти над индивидуумами, чем индивидуумы над собой. опубликовано econet.ru

Дата добавления: 2018-11-24 ; просмотров: 103 ; Мы поможем в написании вашей работы!

Источник

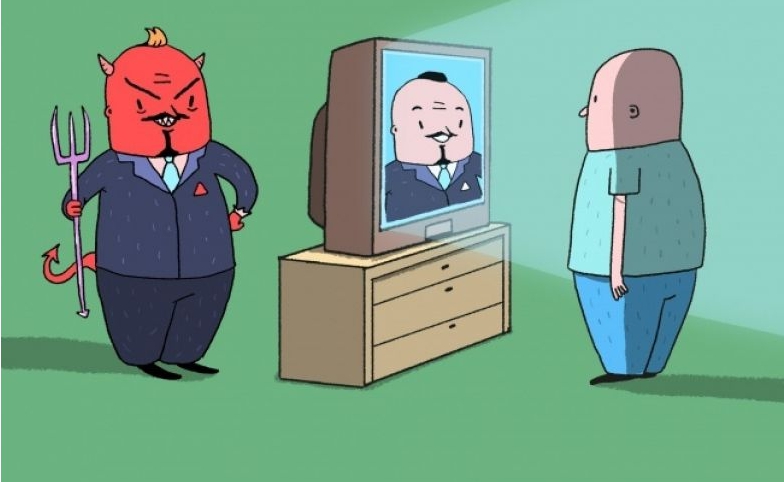

ТОП-10 психологических способов манипулирования СМИ

Иногда, смотря телевизор, мы удивляемся: неужели кто-нибудь поверит в эту чушь? Увы, верят. Практически любая выдумка находит какую-то часть аудитории, некритично воспринимающую всё, что ей внушается.

Но, оказывается, ситуация ещё хуже: оказывается, человеческая память устроена таким образом, что в неё может быть внесена искажённая информация даже о том, что человек знает сам, лично, и он будет неспособен отличить выдуманное от реально происшедшего.

Первые эксперименты по имплантации ложной памяти провела в 90-х годах прошлого века Элизабет Лофтус. Она раздала 24 участникам эксперимента краткие (один абзац) описания четырёх историй, произошедших с ними в возрасте от 4 до 6 лет — причём три истории были правдивыми (их рассказали родственники участников), а четвёртая, посвящённая тому, как участник в детстве потерялся в супермаркете, была полностью вымышленной. Участникам сказали, что они участвуют в эксперименте по изучению возможности детального восстановления детских воспоминаний, и попросили сначала написать, а спустя неделю рассказать на интервью подробности выданных им четырёх историй, как они их помнят.

Из 24 участников шестеро не только «вспомнили», как они заблудились в супермаркете, но и рассказывали этот эпизод в красочных деталях, хотя и отмечали, что воспоминания о нём немного более смутные, чем об остальных трёх эпизодах. Тем не менее, сторонний наблюдатель не мог по их речи определить, какое из четырёх событий является ложным. Последующие эксперименты показали, что в зависимости от исходных условий, в том или ином виде имплантация ложной памяти в подобном проведённом Лофтус эксперименте достигается у 20—40 % участников.

Наибольшего же успеха добилась Кимберли Уэйд в 2002 году. В эксперименте она использовала не описание истории, а сфабрикованную фотографию полёта на воздушном шаре, который якобы ранее совершал участник эксперимента. В результате около 50 % участников сформировали полные или частичные воспоминания об этом полёте — которого никогда не было.

Другой интересный эксперимент, уже на тему точности воспоминаний о реальных событиях, поставил Ульрих Нейссер. В 1986 году, на следующий день после катастрофы «Челленджера», он опросил ряд людей, где они находились и что делали в момент, когда услышали о катастрофе — считается, что в память чётко впечатываются обстоятельства, при которых человек испытывает сильное эмоциональное потрясение. Через некоторое время Нейссер повторил тот же опрос среди тех же людей — и практически ни у одного из них поздняя версия не совпала с ранней, более того, когда им показывали запись первой версии их ответов, люди просто не верили в неё. Забавно, что тот же случай произошёл с самим Нейссером: как он рассказывает, он абсолютно чётко помнит, что о нападении японцев на Перл-Харбор узнал во время трансляции бейсбольного матча — при том, что абсолютно точно известно, что никаких трансляций бейсбольных матчей в тот день просто не было.

Прогресс науки не стоит на месте, и в настоящее время «исследователи» добились ещё большего. По некоторым сообщениям, уже известны структуры мозга, отвечающие за замещение реальной памяти придуманной, и контролем активности этих структур в ходе процесса можно проверять — подействовала “промывка мозгов” или нет, поверил испытуемый в ложные воспоминания или только притворяется.

Десять стратегий психологического манипулирования СМИ

1. Отвлечение внимания

Базовым элементом социального контроля является стратегия отвлечения. Цель — отвлечь внимание общественности от важных вопросов, решаемых политическими и экономическими элитами, с помощью технологии «наводнения» или «затопления» непрерывными отвлечением и незначительной информацией.

Стратегия отвлечения важна, чтобы не дать гражданам возможности получать важные знания в области науки, экономики, психологии, нейробиологии и кибернетики.

2. Создать проблему — предложить решение

Этот метод также называют «проблема-реакция-решение». Создается проблема, «ситуация», вызывающая определенную реакцию общественности — чтобы люди сами начали желать ее решения. Например, допустить рост насилия в городах или организовать кровавые теракты для того, чтобы граждане потребовали принятия законов об усилении мер безопасности и проведения политики, ограничивающей гражданские свободы.

3. Стратегия постепенности

Чтобы внедрить непопулярные решения, нужно просто применять их постепенно, капля за каплей, годами. Именно так были навязаны принципиально новые социально-экономические условия (неолиберализм) в 80-х и 90-х годах: ограничение роли государства, приватизация, ненадежность, гибкость, массовая безработица, заработная плата, которая уже не обеспечивает достойную жизнь. То есть все те, изменения, которые при одновременном внедрении вызвали бы революцию.

4. Стратегия откладывания

Еще один способ принять непопулярные решения, это представить их как «болезненные и необходимые» и добиться в данный момент согласия граждан на их осуществление в будущем.

5. Сюсюканье с народом

Большинство рекламы, которая направлена на широкую публику, пользуется языком, аргументами, символами и, особенно, интонациями, рассчитанными на детей. Будто зритель очень маленький ребенок или имеет умственную недоразвитость. Почему? «Если вы обращаетесь к адресату, будто ему 12 лет или менее, то согласно законам восприятия есть вероятность, что он будет отвечать или реагировать некритично — как ребенок».

6. Больше эмоций, чем размышлений

Использование эмоционального аспекта — это классическая технология для блокирования рационального анализа и критического восприятия индивидуумов. Кроме того, использование эмоционального фактора позволяет открыть дверь в подсознательное, чтобы доставлять туда мысли, желания, страхи, опасения, принуждение или нужные модели поведения.

7. Держать людей в невежестве и посредственности

Создание зависимого общества, неспособного к пониманию технологий и методы социального контроля и угнетения. «Качество образования, предоставляемого низшим общественным классам, должно быть как можно скуднее и посредственнее, чтобы разрыв невежества между низшими и высшими социальными классами оставался и его невозможно было преодолеть».

8. Побуждать массы увлекаться посредственностью.

Внедрять в массы мысль, что модно быть тупым, пошлым и невоспитанным.

9. Усиливать чувство вины

Сделать так, чтобы индивидуумы считали, что они сами виноваты в своих бедах и неудачах из-за недостатка интеллекта, способностей, или усилий. Таким образом, вместо того, чтобы восстать против существующей системы, индивидуумы чувствуют себя беспомощными, занимаются самоедством. Это приводит к депрессивному состоянию, эффективно способствует сдерживанию действий человека.

10. Знать о людях больше, чем они о себе

В течение последних 50 лет научные достижения привели к стремительному росту разрыва в знаниях между основной массой общества и теми, кто принадлежит к правящим элитам или используется ими. Благодаря биологии, нейробиологии и прикладной психологии, «система» пользуется передовыми знаниями о человеческом существе, то физически или психологически. Это означает, что в большинстве случаев, «система» имеет больше контроля и больше власти над индивидуумами, чем индивидуумы над собой.

Источник