- Больные с возбудимой эмоционально неустойчивой психопатией отличаются

- Возбудимая психопатия

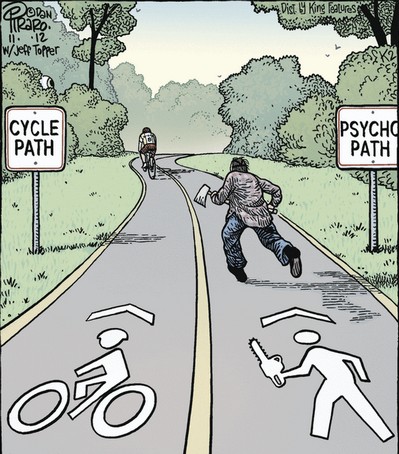

- Психопаты в обществе и жизнь рядом с ними

- Чем отличается нормальный человек от психопата?

- Ученые о психопатии и психопатах

- Симптомы психопатии

- Типы психопатов

- Известные психопаты

- Психопат в семье

- Как вести себя с психопатом

Больные с возбудимой эмоционально неустойчивой психопатией отличаются

Патохарактерологические свойства, объединяющие эту группу личностных расстройств, — импульсивность с ярко выраженной тенденцией действовать без учета последствий и отсутствием самоконтроля, сочетающаяся с неустойчивостью настроения и бурными, возникающими по малейшему поводу аффективными вспышками. Выделяются два типа этого варианта расстройств личности — импульсивный и пограничный.

Импульсивный тип соответствует возбудимой психопатии. Психопатии этого типа, как указывает E. Kraepelin, свойственна необыкновенно сильная эмоциональная возбудимость. Начальные ее проявления обнаруживаются еще в дошкольном возрасте. Дети часто кричат, озлобляются. Любые ограничения, запреты и наказания вызывают у них бурные реакции протеста со злобностью и агрессией. В младших классах это «трудные» дети с излишней подвижностью, необузданными шалостями, капризностью и обидчивостью. Наряду со вспыльчивостью и раздражительностью им свойственны жестокость и угрюмость. Они злопамятны и неуживчивы. Рано обнаруживающаяся склонность к мрачному настроению сочетается с периодическими непродолжительными (2—3 дня) дисфориями. В общении со сверстниками они претендуют на лидерство, пытаются командовать, устанавливать свои порядки, из-за чего нередко возникают конфликты. Учеба их чаще всего не интересует. Они не всегда удерживаются в школе или ПТУ, а поступив на работу, вскоре увольняются.

Сформировавшаяся психопатия возбудимого типа сопровождается приступами гнева, ярости, аффективными разрядами, иногда с аффективно суженным сознанием и резким двигательным возбуждением. В запальчивости (особенно легко возникающей в период алкогольных эксцессов) возбудимые личности способны совершить необдуманные, порой опасные действия. В жизни это активные, однако неспособные к длительной целенаправленной деятельности, неуступчивые, жесткие люди, с мстительностью, с вязкостью аффективных реакций Среди них нередки лица с расторможенностью влечений, склонные к перверсиям и сексуальным эксцессам.

Последующая динамика возбудимых психопатий, как показали работы В. А. Гурьевой и В. Я. Гиндикина (1980), неоднородна. При благоприятном течении психопатические проявления стабилизируются и даже относительно полно компенсируются, чему в немалой степени способствуют положительные влияния окружающей среды и необходимые воспитательные мероприятия. Нарушения поведения в таких случаях к 30—40 годам значительно сглаживаются, постепенно уменьшается и эмоциональная возбудимость. Однако возможна иная динамика с постепенным усилением психопатических особенностей. Беспорядочная жизнь, неспособность сдерживать влечения, присоединяющийся алкоголизм, нетерпимость к любым ограничениям, наконец, склонность к бурным аффективным реакциям служат в таких случаях причинами длительного нарушения социальной адаптации. При наиболее тяжелых вариантах акты агрессии и насилия, совершаемые во время аффективных вспышек, приводят к столкновению с законом.

Пограничный тип прямых аналогов в отечественной систематике психопатий не имеет, хотя по некоторым личностным параметрам сопоставим с неустойчивым типом психопатий. Пограничное расстройство личности перекрывается другими личностными расстройствами — прежде всего истерическим, нарциссическим, диссоциальным [Harrison G., Pope U. G. et al., 1983], нуждается в дифференциации с шизотипическим расстройством, шизофренией, тревожно-фобическими и аффективными расстройствами (см. описание динамики пограничного расстройства личности).

Пограничную личность отличают повышенная впечатлительность, аффективная лабильность, живость воображения, подвижность когнитивных процессов, постоянная «включенность» в события, относящиеся к сфере актуальных интересов или увлечений, крайняя чувствительность к препятствиям на пути к самореализации, функционированию на максимуме возможностей. Обостренно воспринимаются и затруднения в сфере интерперсональных отношений, особенно ситуация фрустрации. Реакции таких субъектов даже на тривиальные события могут приобретать гиперболизированный, демонстративный характер. Как подчеркивает M. Smiedeberg (1959), они слишком часто испытывают те чувства, которые обычно обнаруживаются лишь в ситуации стресса.

Начальные патохарактерологические проявления (эмоциональная лабильность, внушаемость, склонность к фантазиям, быстрая смена увлечений, нестабильность отношений со сверстниками) обнаруживаются уже в подростковом периоде. Эти дети игнорируют школьные порядки и родительские запреты. Несмотря на хорошие интеллектуальные возможности, они плохо успевают, так как не готовятся к занятиям, отвлекаются на уроках, отвергают любые попытки регламентации их распорядка дня.

К отличительным свойствам пограничных личностей относятся лабильность самооценки, изменчивость представлений как об окружающей действительности, так и о собственной личности — нарушение аутоидентификации, непостоянство жизненных установок, целей и планов, неспособность противостоять мнению окружающих. Соответственно они внушаемы, податливы влияниям извне, легко перенимают не одобряемые обществом формы поведения, предаются пьянству, принимают возбуждающие средства, наркотики, могут даже приобрести криминальный опыт, совершить правонарушение (чаще всего речь идет о мелком мошенничестве).

Психопаты пограничного типа легко впадают в зависимость от других, подчас малознакомых людей. Сближаясь, они быстро образуют сложную структуру отношений с чрезмерной подчиняемостью, ненавистью или обожанием, формированием сверхценных привязанностей; последние служат источником конфликтов и страданий, связанных со страхом разрыва и грядущего одиночества, и могут сопровождаться суицидальным шантажом.

Жизненный путь пограничных личностей представляется весьма неровным, изобилует неожиданными поворотами в социальном маршруте, семейном статусе. Периоды относительного затишья сменяются разного рода коллизиями; легки переходы из крайности в крайность — это и внезапная, преодолевающая все препятствия любовь, завершающаяся столь же внезапным разрывом; и увлечение новым делом с объективно высокими профессиональными успехами, и внезапная резкая смена места работы после незначительного производственного конфликта; это и страсть к путешествиям, ведущая к перемене места жительства и прогрессии. Однако, несмотря на все жизненные потрясения, эти лица не теряют здравомыслия, попав в беду, бывают не столь беспомощны, как могли бы показаться, могут в нужный момент найти приемлемый выход из создавшегося положения. Присущие большинству из них «зигзаги» поведения не препятствуют достаточно хорошей адаптации. Легко приспосабливаясь к новым обстоятельствам, они сохраняют трудоспособность, находят работу, устраивают заново быт [McGlashan Т. Н., 1986].

В рамках динамики пограничного личностного расстройства наблюдаются стертые, не сопровождающиеся манифестными аффективными симптомами фазы, развертывающиеся преимущественно в аутопсихической сфере. Длительные периоды подъема с повышенной активностью, ощущением оптимального интеллектуального функционирования, обостренного восприятия окружающей жизни могут сменяться (чаще всего в связи с психогенной или соматической — беременность, роды, интеркуррентное заболевание — провокацией) дистимическими фазами. На первый план в клинической картине в этих случаях выдвигаются жалобы на снижение психических возможностей, ощущение неполноты чувств и когнитивных функций, а в более тяжелых случаях — явления психической анестезии.

Среди других патологических реакций, судя по описаниям J. G. Gunderson, M. Singer (1965), Ch. Perry, G. Kjerman (1975), J. Modestine (1983), при пограничных расстройствах чаще всего встречаются психогенно спровоцированные транзиторные вспышки с пестрой клинической картиной, включающей наряду с аффективными диссоциативные истерические, малосистематизированные бредовые расстройства. Хотя эти психопатологические проявления («минипсихозы») [Pfeifter Р., 1974; Rohde-Dacher Ch., 1982], как правило, быстро редуцируются, их нозологическая квалификация сопряжена с трудностями. В первую очередь необходимо исключить шизофрению, аффективные и шизоаффективные психозы.

В качестве критериев, снижающих обоснованность диагноза эндогенного заболевания, выступают такие особенности «минипсихозов», как психогенная провоцированность, транзиторный характер, полная обратимость при отсутствии тенденции к систематизации и хронификации.

Источник

Возбудимая психопатия

Возбудимая психопатия – расстройство личности, сопровождающееся вспыльчивостью, неуживчивостью, конфликтностью и повышенной агрессивностью. Нарушения поведения устойчивы, не контролируются волевым усилием, затрудняют адаптацию в коллективе и создание гармоничных близких отношений. Интеллект сохранен. Изменение характера устойчивое, не поддается глубокой коррекции и не прогрессирует в течение жизни, но может усугубляться под влиянием травмирующих обстоятельств. В стадии компенсации осуществляются мероприятия по социальной, личной и трудовой адаптации. В стадии декомпенсации применяется психотерапия и лекарственная терапия.

Возбудимая (эксплозивная) психопатия – своеобразное «искривление» характера, проявляющееся внезапными взрывами агрессии, приступами злобной тоски и потребностью конфликтовать с окружающими, не учитывая разрушительные последствия таких конфликтов. Является одной из самых распространенных психопатий. Пациентов, страдающих возбудимой психопатией нельзя рассматривать, как психически больных, однако их поведение устойчиво отклоняется от нормы, что затрудняет создание прочных семейных отношений, трудовую и социальную адаптацию.

Основной целью лечения является достижение устойчивой компенсации. Акцент делается на воспитание, поддержку и обучение при личных и социальных контактах, выбор профессии с учетом индивидуальных способностей и личностных особенностей. При благоприятном течении жизни черты психопатии сглаживаются. При серьезных стрессах наступает декомпенсация, психопатические проявления становятся более яркими. Лечение возбудимой психопатии осуществляют специалисты в области психиатрии и психотерапии.

Причиной развития возбудимой психопатии являются врожденные или приобретенные в раннем возрасте особенности нервной системы в сочетании с неблагоприятными внешними воздействиями. Если основным пусковым фактором становятся конституциональные особенности пациента, психопатию называют ядерной. Если психопатические черты больного формируются под влиянием неблагоприятных психогенных воздействий, говорят о патохарактериологическом развитии личности или краевой психопатии.

В основе ядерных психопатий лежат биологические факторы: неблагоприятная наследственность, осложненное течение беременности, тяжелые роды и нарушения развития в первые годы жизни ребенка. Краевые психопатии могут провоцироваться безнадзорностью, постоянными конфликтами между родителями, дефектами воспитания, тяжелыми и длительными заболеваниями, врожденными и приобретенными физическими дефектами.

Возбудимую психопатию могут провоцировать постоянные унижения, грубое подавление личности, игнорирование чувств и интересов ребенка или, напротив, восхищение, обожание, некритичное отношение к его поступкам, стремление потакать всем его капризам и прихотям. При этом имеет значение как длительность воздействия, так и особенности характера ребенка. Возбудимая психопатия чаще развивается у экстравертированных личностей с бурным темпераментом и слабыми волевыми качествами, либо у упрямых, настойчивых детей.

Основным симптомом возбудимой психопатии являются повторяющиеся вспышки неконтролируемого гнева, не соответствующие обстоятельствам. Спровоцировать очередной приступ ярости может любое незначительное событие: неправильно приготовленный (с точки зрения больного) и не вовремя поданный завтрак, плохая оценка ребенка, небольшой конфликт в очереди или в транспорте, несогласие руководства с позицией пациента в каком-то профессиональном вопросе и т. д. Обычно удается установить связь между поведением окружающих и вспышкой гнева, однако в некоторых случаях приступы могут возникать спонтанно, без всяких внешних причин.

Изменения характера при возбудимой психопатии заметны уже с первых лет жизни ребенка. В детстве пациенты отличаются несдержанностью, резкой и быстрой сменой эмоций, необузданностью, неумением находить компромиссы, стремлением занять лидерскую позицию и склонностью к агрессивному поведению. Они не могут контролировать свои эмоциональные реакции путем волевого усилия или сознательного анализа ситуации. Единственным способом разрешить возникшую проблему для них является конфликт, зачастую – грубый, с применением угроз и физической силы.

Даже при регулярном посещении психиатра лечение возбудимой психопатии является сложнейшей задачей. По сути, психиатру необходимо перестроить ядро личности больного: его систему ценностей, жизненные установки, отношение к себе и окружающим. В большинстве случаев решить такую задачу абсолютно нереально, поэтому на практике терапия психопатий заключается в точечном воздействии на самые проблемные места.

Источник

Психопаты в обществе и жизнь рядом с ними

Все идет не плану, все развивается не так, как им хотелось. Желания не удовлетворены, цели не достигнуты – они крайне раздражены и злы. Их не волнует мнение и реакция тех, кто их окружает. Ничто и никто не в силах их остановить. В таком состоянии они способны перейти на прямые агрессивные действия.

Они – это люди, которые ведут себя психопатически, игнорируя принятые социальные нормы. Они – это психопаты. Среди преступников достаточно большое количество так называемых асоциальных психопатов. Хорошо, что психопатия – особенность развития личности, а не психическое заболевание, которое может освободить от уголовной ответственности.

Чем отличается нормальный человек от психопата?

У нормального человека присутствуют мощные сдерживающие механизмы – социальные мотивы. Эти мотивы представляют собой внутреннюю потребность быть хорошим человеком, прежде всего, в своих собственных глазах, соблюдать принятые в обществе правила и нормы поведения. Именно благодаря данным мотивам каждый из нас может поставить себя на место другого человека (испытывает эмпатию). Эмоциональный срыв, жестокое отношение к другому приводит к потере уважения и любви к самому себе.

У психопатов отсутствуют такие социальные мотивы. Кроме того, у них особый темперамент и мышление: психопаты импульсивны, они не могут адекватно оценить возможные последствия своих действий. Это приводит к нарушению самоконтроля. Довольно часто особенности личности психопатов бросаются в глаза и могут предостеречь окружающих. Однако, к сожалению, встречаются люди с психопатиями, которые очень сложно выявить.

Ученые о психопатии и психопатах

Психопатия – это стойкое расстройство личности, которое складывается в раннем возрасте и длится на протяжении всей жизни. Данная патология выражается в искажении цельности личности, что является причиной расстройства адаптации и осложнения отношений между людьми.

Психопаты – это люди, которые, со слов К. Шнайдера, из-за своего особенного безумия страдают сами и подвергают страданию окружающих. Их отклонения в поведении могут либо сглаживаться, либо усиливаться. Человек с расстройством личности не осознает, что болен и нуждается в психиатрической помощи.

Существует тормозимые и возбудимые психопатии. К тормозимым относят ананкастных, психастенических, сенситивных шизоидов и астенических психопатов. В группу возбудимых входят эпилептоидные, эксплозивные, паранойяльные, неустойчивые, истерические и гипертимные психопаты.

Симптомы психопатии

Психопатия является пограничным состоянием, которое располагается между личностными акцентуациями и прогрессирующими психическими болезнями. В России для выявления заболевания учитывают такие симптомы как:

— расстройство всего психического склада;

— устойчивое нарушение личности;

— выраженные дефекты социальной адаптации;

— полная картина психопатических особенностей;

— совокупность патологических черт характера.

Типы психопатов

Кто-то из больных выделяется предрасположенностью к жестокому двуличию, взрывам гнева и интригам. Они не просто «отравляют» жизнь окружающим, но и осложняют свою жизнь. Иные психопаты страдают сами, в первую очередь, от чрезмерной нерешительности, застенчивости, склонности к «копанию» внутри себя.

Необходимо понимать, что не любая застенчивость или взрывчатость психопатическая. Болезненные проявления настолько обычно ярки и отчетливы, что их заметит даже ребенок. Неестественное поведение отпечатывается на всем жизненном пути больного и выражается практически во всех его поступках.

Патологические развития – прочная, практически необратимая поломка в состоянии человеческой души, спровоцированная долговременной психической травмой. Например, воспитание в очень строгой семье или, наоборот, в семье в которой все разрешено и поощряется высокомерие и хвастливость. Но и здесь большое значение имеют врожденные задатки характера.

Дурное воспитание и условия жизни очень сильно отпечатываются на характере человека. Но психопатами рождаются или становятся в раннем возрасте. Все остальные же факторы могут просто усугубить или сгладить болезненный характер.

Известные психопаты

Психопатами считают таких великих людей как Пушкин, Нерон, Сталин и Дарвин. Некоторые из них запомнились великими открытиями, а кто-то безжалостностью и жестокостью. Но все это только разнообразные нарушения в чертах характера.

Психопат в семье

К сожалению, большое число людей проживают рядом с психически неуравновешенными родными. Они могут быть совершенно неопасными или же, напротив, враждебными, но все нуждаются в специальном отношении. Лучше, чтобы специфику обращения объяснил врач после проведенного предварительно осмотра.

Как вести себя с психопатом

Будьте на шаг впереди

Зачастую человека, страдающего психопатией, довольно сложно устроить на лечение в специализированном заведении. Поэтому необходимо, прежде всего, поработать над своим поведением. Вы должны в большей мере снизить выражение агрессии с его стороны. Психопаты страшны именно своей непредсказуемостью. В связи с этим вам следует всегда быть начеку. Даже абсолютно невинный разговор или невольное прикосновение может спровоцировать нападки у нестабильной личности.

Сумейте отвлечь внимание

Если вы видите, что поведение человека постепенно изменяется в негативную сторону, лучше выйдите из помещения или отвлеките внимание психически неуравновешенного человека его любимыми темами, музыкой, фильмами.

При угрозе для своего здоровья зовите на помощь и убегайте

Не забывайте, что больные склонные к маниакально-депрессивному психозу, почти не чувствуют боли. Соответственно использовать силу и газовые баллончики не нужно, так вы лишь еще больше разозлите психопата. При угрозе для здоровья зовите на помощь и убегайте.

Избегайте конфликтов

Всегда пытайтесь не вступать в конфликт, ведите себя предельно спокойно и доброжелательно. Также не ссорьтесь с окружающими, больной может впасть в бешенство от сильных криков.

Действуйте по ситуации

Помните, что нет универсального совета или действенного метода воздействия на психопата. Каждая конкретная ситуация нуждается в индивидуальном подходе.

Как противостоять развитию психопатии?

Родители должны запомнить, что социальные мотивы формируются не сразу, а в течение длительного времени, начиная с раннего детства. Дети должны чувствовать к себе теплое отношение и должны осознавать, что от них ждут ответной реакции, такого же тепла.

Искренняя любовь, привязанность и забота родных ребенку людей (родителей, сестер, братьев, бабушек и дедушек) способствуют развитию социальных мотивов. Если ребенок проявляет сочувствие к другим, стремится сделать кому-то приятно, это должно постоянно поддерживаться, одобряться и поощряться близкими. Только в этом случае шансы на развитие психопатии будут минимальны.

Источник