Болезнь замороженных чувств как лечить

Есть такая присказка: «Способ самоубийства современных подростков – перерезать себе кабель компьютера».

В ней, как и во всякой шутке, есть горькая доля правды: современные дети – и не только дети! — с головой уходят в компьютер, а именно – в компьютерные игры. Общество уже давно бьет тревогу, но толку от этого мало – число компьютерных игроманов только растет.

«Компьютерная игромания» — разновидность игровой зависимости, становящаяся все более популярной. Она «удобнее», чем игра в казино или залах игровых автоматов: нет ограничений по возрасту, не надо никуда ходить, да и денег требуется не в пример меньше… Поначалу это выглядит как хобби и не вызывает беспокойства у близких. Напротив, родители радуются, что ребенок не шатается по подворотням; жена счастлива, что муж после работы спешит домой… Неадекватность поведения менее заметна, чем при алкоголизме и наркомании. Но в какой-то момент проявляется и она – наступают последствия, а именно:

- ухудшается здоровье, нарушается сон, сужается круг интересов, происходит как бы «выпадение» из реальной жизни, она вытесняется виртуальной, в итоге рушатся социальные связи – семейные, дружеские, рабочие, меняется психическое состояние: появляются раздражительность, нервозность, апатия… Вся жизнь начинает сводиться к объекту зависимости.

И, как всегда, возникают 2 издревле любимых на Руси вопроса: «Кто виноват? И «Что делать?»

Зависеть можно от чего угодно: от работы, игры, любимого человека и т.д. – были бы изначальные предпосылки к образованию зависимости. Тогда можно пойти любой дорогой, и проблема здесь не в конкретном объекте зависимости (компьютерной игре, алкоголе), а в самом человеке. Как говорил профессор Преображенский, «Разруха… в головах!» Например, вряд ли найдется взрослый человек, который ни разу не пробовал алкоголь – но ведь алкоголиками стали не все… Точно так же нельзя говорить и о том, что причиной компьютерной игромании являются сам компьютер или игра.

Если личность зависимого склада, она может начать зависеть от любого объекта или вида деятельности.

Всего специалистами насчитывается около 200 видов зависимости или, по-научному, аддикции. Среди них числится и компьютерная игромания. Но возникает вопрос: что есть просто увлечение или привычка, а что – уже зависимость? Например, если я иногда по вечерам раскладываю на ПК пасьянс – это я так расслабляюсь, или уже стала зависимой? Основной критерий здесь прост: потеря контроля. От привычки можно отказаться, а от зависимости – нет. Как в анекдоте: «Бросить курить – очень просто. Я сам раз десять бросал!»

Зависимость – болезнь. Она не является добровольным выбором. Причина аддикции не в плохом характере, не в отсутствии силы воли, бездарности или примитивности натуры – напротив, зависимые люди зачастую весьма одарены. За примерами далеко ходить не надо: ни для кого не секрет, что Владимир Высоцкий был алкоголиком, а уж его в бездарности заподозрить трудно…

Тем не менее, в нашем обществе до сих пор нет осознания того, что зависимость – болезнь. И когда в семье появляется компьютерный игроман, его начинают дружно осуждать и порицать, тогда как он просто-напросто болен, и ему нужна помощь специалистов и поддержка близких.

Что же приводит к этой болезни? В основе аддикции лежит целый комплекс причин. Изрядную роль, конечно, играет фактор генетический – наследственность еще никто не отменял, и среди родственников компьютерных игроманов обычно находятся алкоголики и другие зависимые. Но психологический пласт не менее важен. Поэтому зависимость часто называют «болезнью замороженных чувств».

Внутри зависимого человека скрыто много душевной боли. И чтобы ее не чувствовать, ему нужна постоянная анестезия – и тогда он начинает заливать свои чувства алкоголем, убегать в виртуальные компьютерные миры и т.д. Его эмоциональная сфера заморожена, он не понимает, каковы его чувства, способен только на примитивное определение своего состояния как «хорошо/плохо», «клево/отстойно» и т.д. Почему так происходит?

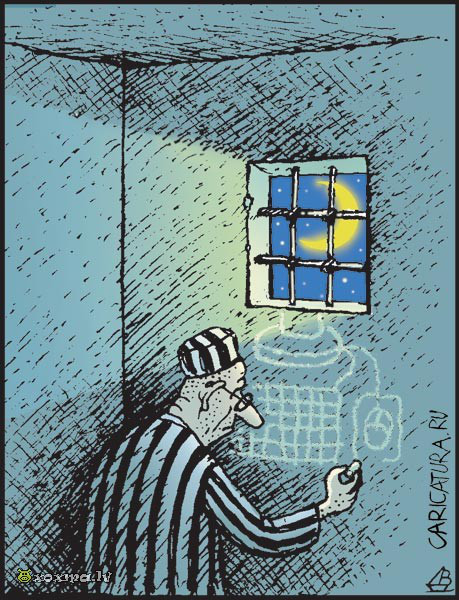

Зависимый человек теряет чувство времени

В нашем обществе принято неуважительно относиться к чувствам. На первое место мы ставим интеллект и «чистый разум» — это пошло еще с Эпохи Просвещения, когда ум и чувства стали противопоставляться, причем в пользу первого: «Я мыслю, следовательно, я существую». А если «чувствую», то не существую? Если просто «чувствую» — тогда я финиковая пальма? или кирпич.

С тех пор развитие общества нацелено в первую очередь на достижения в области науки. Вся система образования и воспитания, выросшая оттуда (российская, европейская, американская) развивает сферу ментальную, но не эмоциональную. Что с детства пытаются дать детям? Больше знаний, гибкость мышления, умение анализировать… Это нужно, это замечательно – но недостаточно.

Такое воспитание получается однобоким: на выходе получается интеллектуал и эрудит, цитирующий Овидия в оригинале и могущий навскидку перечислить все звезды, входящие в созвездие Гончих Псов. Но вот когда речь заходит о чувствах, он начинает путаться и чуть ли ни заикаться, потому что, во-первых, не очень ориентируется в названиях эмоций, а во-вторых – не может понять, какие из них он сейчас чувствует…

Есть такой диагноз – «алекситимия»: трудность с определением чувств. Такое ощущение, что наше общество тщательно взращивает алекситимиков… Проводя группы, психологи постоянно сталкиваются с тем, что участники даже не знают названия чувств, путая их с ощущениями и образами! Причем взрослые, полноценные люди, не глупее остальных… Так, один наш пациент, зависимый, на одном из тренингов назвал «чувство, как когда заходишь в баню после морозного воздуха»… Нет такого чувства! «Чувства» — это «одиночество», «нежность», «тревога» и т.д. Кто что чувствует, заходя в баню – непонятно. Каждый что-то свое.

Нас настолько учат «мыслить», а не «чувствовать», что ответ на вопрос о чувствах большинство начинает словами «Я думаю, что я чувствую…» Нам же в детстве никто не объяснил, что есть чувства, а есть ощущения, образы и мысли:

1. Ощущения — это сигналы, идущие от тела. Обычно они имеют модальности: горячо-холодно, напряжение-расслабление и т.д.

2. Образы и сравнения относятся к мыслям, к ментальной сфере. Например, описывая состояние, можно сравнить себя с «довольным удавом», «брошенным котенком»…

3. Чувства – отдельная сфера. От природы у нас есть 4 основных чувства, остальные являются их вариациями: гнев, радость, страх и печаль. Их способен испытывать не только младенец, но уже плод в животе у мамы. По мере взросления эти чувства становятся более сложными, появляются их вариации: например, «беспокойство» и «тревога» — разновидности страха, а «грусть» и «тоска» относятся к печали.

Исключением являются лишь такие социальные чувства как вина и стыд – они не врожденны, а формируются в раннем детстве под влиянием социума.

Что касается зависимых, в том числе компьютерных игроманов, то их чувства еще более заморожены, чем у среднестатистического человека. Дело в том, что они родом из дисфункциональной семьи. Это особый тип семей, «нездоровый». В них много конфликтов: явных либо подспудных. Ребенок это чувствует, ему больно — и он начинает замораживать свои чувства. Еще в детстве в нем поселяется душевная боль – со временем она не исчезает, только разрастается, и тогда начинает развиваться зависимость как своеобразная «анестезия».

Зависимое поведение — побег от реальности.

В дисфункциональной семье еще больше не принято говорить о своих чувствах, чем в семье среднестатистической. А ведь говорить о чувствах необходимо – только так можно решать конфликты, а не замораживать их внутри себя. Последнее рано или поздно приведет либо к зависимости, либо к психосоматическому заболеванию (телесному недугу, вызванной психологическими причинами). И компьютерная игра оказывается настоящей ловушкой для современного ребенка: если по поводу алкоголя и наркотиков дети заранее предупреждены, да и родители чутко бдят, то игра поначалу выглядит невинным увлечением…

Говорить о чувствах трудно – и непривычно. Но очень важно – именно это увеличивает шансы на то, что в семье не возникнет зависимость, либо, если она уже есть, то процесс затормозится.

К счастью, есть определенные правила, которые могут помочь это сделать. Ведь речь идет о «здоровом» проговаривании чувств, позволяющем решить конфликт, а не о скандале, помогающем лишь выпустить пар. Чего-чего, а скандалов в семьях и так хватает – а вот конструктивное решение конфликтов нечасто встретишь. Что это за правила?

1. Говорить от 1-го лица – про себя и про свои чувства. Тем самым мы берем на себя ответственность, а не перекладываем ее на другого человека. Согласитесь, по-разному звучит: «Ты меня обидел» и «Я чувствую на тебя обиду». «Ты меня обидел» — это вообще-то обвинение, оно подразумевает продолжение: «Ты меня обидел, козел такой!» Я же не знаю, обидел ты меня или нет – может, и в мыслях не было; зато точно знаю, что у меня есть чувство обиды.

2. Следующий шаг – объяснить, с чем это чувство связанно. Например: «Я обижаюсь, потому что ты вовремя не перезвонил».

3. И – важно донести до собеседника информацию о том, что ты хочешь изменить: «Мне бы хотелось, чтобы ты соблюдал договоренности. Для меня это важно».

4. Не должно быть обвинений. Претензии должны предъявляться не к личности: «Ты безалаберный, на тебя нельзя положиться!» А к поступкам: «Меня раздражает, что ты нарушаешь договоренности».

5. Претензии должны быть конкретными. «Ты вечно!», «Да ты никогда!» — неконструктивный разговор, потому что «вечно» и «никогда» не бывает. Нужно говорить о конкретной ситуации: «Я злюсь, потому что ты обещал перезвонить час назад».

Компьютерная зависимость не может заменить живой контакт

От зависимости никто не застрахован – эта несчастье может случиться с каждым. Любой ребенок, подросток, взрослый может начать убегать в виртуальную игру – от реальности, от себя, от своих чувств… Но когда мы начинаем проговаривать свои чувства и принимать чувства наших близких, не даем нашим эмоциям замораживаться – тогда вероятность этого становится меньше. И это то, что мы в состоянии сделать.

Источник

Психолог — о том, как справиться с пристрастием к наркотикам и что делать созависимым

Болезнь замороженных чувств — так называют химическую зависимость психологи. Почему это безусловное зло и как заново обрести себя, выясняла корреспондент агентства «Минск-Новости».

— Игорь Валентинович, у каждой болезни есть первопричина. Где человек может подхватить такой «вирус»?

— На тему химической зависимости много исследований, даже существует целая наука — аддиктология. Основные предпосылки развития болезни следует искать в семье. Есть термин «дисфункциональные» семьи, в которых формируется предрасположенность к алкоголизму, наркомании и игромании. В первые годы жизни на формирование ребенка влияет мать. Если она депрессивна, случаются расстройства настроения, ее внутренний мир загружен страхами, беспокойными ожиданиями, то у нее, скорее всего, будет тревожным и ребенок. А если еще и отношения с мужем конфликтные, холодные или отчужденные, то ожидай беды. Большое влияние оказывает и эмоциональное насилие в семье со стороны одного из родителей, чаще отца. У ребенка пока ничего своего нет, он как чистый лист. И формируется благодаря отношениям со взрослыми.

Представляете, если в семье оба родителя пьющие или наркоманы? Хотя есть и обратные примеры, когда в подобных семьях вырастают нормальные дети. В таких случаях кто-то из окружения благотворно повлиял на формирующуюся личность. Это могут быть близкие родственники, учитель или просто друг из хорошей семьи. В любом случае основы зависимости закладываются в семье.

— Для ребенка пагубнее насилие физическое или эмоциональное?

— И то, и другое болезненно, травмируют психику и ранят душу. Ребенка ударили — он чувствует себя растерянным, униженным, не способным сопротивляться или дать отпор взрослым. Может испытывать чувство вины, страха. Если это длится годами, то в какой-то момент жить становится невыносимо. В этом возрасте и так обострены чувства, подросток всё больше отдаляется от дома, семьи. Хорошо, если парень или девушка обладает твердым характером: я в порядке, я сильный, я преодолею. В противном случае может не справиться со своим состоянием и тогда прибегает к разным способам хоть как-то изменить восприятие окружающего мира. Как правило, пристрастие к сигаретам, наркотикам и алкоголю приходит в подростковом возрасте.

Наркомания — однозначно болезнь. Хроническая, прогрессирующая, рецидивирующая, характеризующаяся утратой контроля над употреблением и заканчивающаяся смертью. Кто такие алкоголик и наркоман? Перед ними не стоит выбор: хочу — употребляю, хочу — не употребляю. Даже на ранней стадии лечения, когда наступает ремиссия, тяга к наркотикам или выпивке остается постоянной и приобретает навязчивый полубезумный характер. Основная проблема — заставить осознать себя зависимым, понять, что это болезнь и самостоятельно справиться с ней невозможно. Надо подвести молодых людей к тому, чтобы они добровольно и осознанно отказались от принятия дурманящего вещества. Нужно фактически научиться жить по-другому. Болезнь не излечивается, она с ними навсегда.

— Это означает тупик…

— Если придерживаться рекомендаций врачей и психологов, можно полноценно жить и с таким диагнозом. Как, например, с сахарным диабетом. Специалисты помогут научиться самоуважению, разобраться с психоэмоциональными проблемами и стрессами, повысить самооценку и эмоциональную компетентность.

К сожалению, к психологу обращаются, когда уже дальше некуда идти. Хотя есть все-таки те, кто понимает: к специалисту ходить надо для профилактики, как к стоматологу. Тревожное состояние, неудовлетворенность жизнью — это легкие формы. Психолог поможет разобраться в проблеме, проанализирует ситуацию, проработает детские комплексы.

Первые признаки, которые могут говорить о том, что ребенок начал употреблять наркотики:

- плохая координация движений;

- ухудшается память;

- ребенку становится трудно сосредоточиться;

- безразличие к происходящему;

- неадекватная реакция на критику;

- потеря аппетита или же необъяснимое чрезмерное потребление пищи;

- хронический кашель;

- бледная кожа;

- расширенные или суженные зрачки;

- покрасневшие или мутные глаза;

- замедленная речь.

- Не начинайте с зависимого, начните с себя.

Вы случайная жертва обстоятельств. Как обыватель, случайно вовлеченный в эту проблему, вы имеете весьма смутное представление, что и как делать, чтобы помочь близкому справиться с недугом. Поэтому сначала изучите доступную информацию о проблеме, обратитесь к специалистам и узнайте, какими должны быть первые шаги.

Не факт, что ваши действия и поступки привели ребенка к наркомании. Не тратьте жизненные силы на «а что, если», направьте их на практическую помощь нуждающемуся.

- Не помогайте болезни развиваться.

Не давайте ребенку денег на наркотики. Если выделяете какую-то сумму, то в размере карманных денег, недостаточных для приобретения очередной дозы.

- Не берите на себя ответственность за совершенное зависимым.

Долги, проблемы с законом, поступки — за всё несет ответственность тот, кто это совершил, не вы.

- Не пытайтесь играть на чувствах.

Не спекулируйте любовью, призывая ребенка отказаться от недуга. Он болен, поэтому выбор может оказаться не в вашу пользу.

Важны лишь действия с его стороны, а не слова. Как бы вам ни хотелось верить его обещаниям, сколь бы натуральными они ни выглядели, зависимость толкает ребенка на все ухищрения ради очередной дозы.

Постоянные критика и нравоучения, бесконечное нытье — это отдаляет. Дело сделано, упреками ничего не добиться. Наоборот, проявите заботу, зависимому нужна моральная поддержка.

Навязчивое внимание и назойливая опека могут спровоцировать обратный эффект: зависимый расценит их как вашу моральную слабость и может манипулировать вами.

- Не стесняйтесь просить помощи.

Поддержка специалистов может оказаться кстати.

- Вовлеките зависимого в быт.

Не делайте за человека то, что он в состоянии сделать сам: ухаживать за собой, поддерживать в порядке комнату, следить за своими вещами. В любом случае эти обязанности ненавязчиво социализируют личность.

Лишний раз не оставляйте на видном месте драгоценности, деньги, аппаратуру. Прячьте лекарственные средства, надежно запирайте двери.

- Уважайте личное пространство.

Соблюдайте границы зависимого: не ройтесь в его вещах, не устраивайте обыски, уважайте право личной жизни и неприкосновенности корреспонденции. Если зависимый поймает вас за руку во время проверки своих карманов, это вряд ли улучшит ваши отношения.

Не ставьте на себе крест. Следите за собой, выполняйте регулярно необходимые домашние дела, не отдаляйтесь от друзей и знакомых. Это послужит примером для зависимого, он поймет, что вокруг целый мир, в который можно вернуться, победив самостоятельно свой недуг.

Справочно

Важная информация о проблеме наркомании собрана на сайте pomogut.by. Как вовремя распознать в ребенке тревожные признаки? Куда обращаться и кто может помочь? Какая ответственность предусмотрена за распространение наркотиков? Здесь вы найдете ответы на эти и многие другие вопросы.

Зависание в гаджетах тоже вид зависимости. Правда, последствия разрушения личности не так видны.

Источник