- Психологический климат в коллективе: что это такое. Формирование благоприятного климата

- Что это такое

- Благоприятный и неблагоприятный климат

- Структура климата

- Уровни климата

- Статический

- Динамический

- Диагностика климата

- Признаки, характеризующие климат

- Что влияет на климат

- Создание благоприятного климата

- Удовлетворенность как критерий

- Послесловие

- Эмоционально-психологический климат

- Сущность проблем организации благоприятной образовательной среды в современной психологии. Разработка практических рекомендаций по игровым занятиям и упражнениям для достижения наилучшего уровня эмоционального и психологического состояния личности.

- Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

- Подобные документы

Психологический климат в коллективе: что это такое. Формирование благоприятного климата

Психологический климат – настроение коллектива, моральная и психологическая атмосфера, пропитывающая взаимоотношения его участников. Не обязательно речь идет о трудовом коллективе, хотя чаще это так. Психологический климат существует и в группе по интересам, и в семье, и на учебе, и в любой коллективной деятельности. От атмосферы, царящей в группе, зависит успех этой деятельности и здоровье каждого из ее участников. Создание благоприятного психологического климата входит в мероприятия по профилактике психосоматических заболеваний, конфликтов, неврозов.

Что это такое

Впервые термин «психологический климат» был произнесен Н. С. Мансуровым в контексте изучения производственного коллектива. Чуть позже психологи стали выделять социально-психологический и морально-психологический климат. Психологический климат – широкое понятие, остальные входят в его состав.

Психологический климат – характер эмоций, возникающих во взаимоотношениях людей, основанных на их симпатиях, совпадении интересов, характеров и склонностей. Психологический климат включает 3 сферы:

- Социальный климат – осознание целей и задач всеми участниками, соблюдение прав и обязанностей.

- Моральный климат – ценности, принятые в группе. Их единство, принятие, согласованность.

- Собственно психологический климат – неофициальные отношения в коллективе.

Существует 4 подхода к изучению психологического климата в коллективе:

- Климат – это коллективное сознание. Осознание каждым членом общества взаимоотношений в коллективе, условий труда, методов его стимулирования.

- Климат – настроение коллектива. То есть ведущая роль отводится не сознанию, а эмоциям.

- Климат – стиль взаимодействия людей, влияющий на их состояние.

- Климат – показатель совместимости группы, морального и психологического единства ее участников. Наличие общих мнений, традиций и обычаев.

Особенность психологического климата как феномена – его создает сам человек, он способен влиять на климат, улучшать и изменять.

Благоприятный и неблагоприятный климат

Психологический климат бывает благоприятным и неблагоприятным. Для первого характерно:

- доброжелательное отношение участников друг к другу;

- дух товарищества;

- адекватная взаимная требовательность, обуславливающая творческую эффективную деятельность;

- взаимопомощь;

- радость от общения и открытость коммуникаций;

- безопасность и комфорт;

- оптимизм;

- уверенность в себе и коллективе;

- возможность свободно и творчески мыслить, раскрывать и реализовывать собственный потенциал.

Но стоит отметить, что сочетание взаимной требовательности и взаимопомощи обязательно. Одна лишь взаимопомощь превратится во вседозволенность, «братское» отношение, что со временем создаст неблагоприятный климат.

Неблагоприятный, или нездоровый климат включает в себя противоположные характеристики:

- пессимизм;

- недоверие и неуважение;

- холодность и скрытность в отношениях;

- сдерживание личностного потенциала;

- раздражительность;

- напряженность и конфликтность;

- неуверенность;

- непонимание;

- страх ошибки, наказания и непринятия;

- подозрительность.

Отмечено, что здоровый климат повышает производительность и эффективность труда. Неблагоприятный климат вызывает частые случаи нарушения безопасности и на 20 % снижает производительность.

Здоровый климат удовлетворяет потребности его участников и не противоречит общественным нормам и ценностям. Например, в криминальном коллективе может быть единство мнений, взглядов и убеждений, но для общества деятельность его участников вредна, собственно, как в итоге и для самих участников (просто они этого не знают).

Структура климата

Психологический климат в коллективе имеет определенную структуру:

- Отношения по «горизонтали». Подразумевается сплоченность коллектива, характер межличностных отношений, способы решения конфликтов.

- Отношения по «вертикали» (с начальником и администрацией).

- Отношение к труду. Удовлетворенность работой и намерение оставаться в этих условиях.

Уровни климата

Климат имеет два уровня: статический и динамический.

Статический

Это устойчивое отношение работников к труду, постоянные межличностные отношения. Климат устойчив и хорошо выносит внешние влияния. Сформировать климат на этом уровне непросто, но потом его легко поддерживать. Участники коллектива чувствуют эту стабильность, от чего больше уверены в собственном положении. Коррекция климата практически не требуется, контроль – эпизодический. Этот уровень еще называют социально-психологическим климатом.

Динамический

Это изменчивый характер коллектива. Климат меняется ежедневно из-за смены настроений его участников. Этот уровень еще называют психологической атмосферой. Она быстрее меняется и меньше ощущается участниками. По мере накопленных изменений может создать нездоровый климат в коллективе.

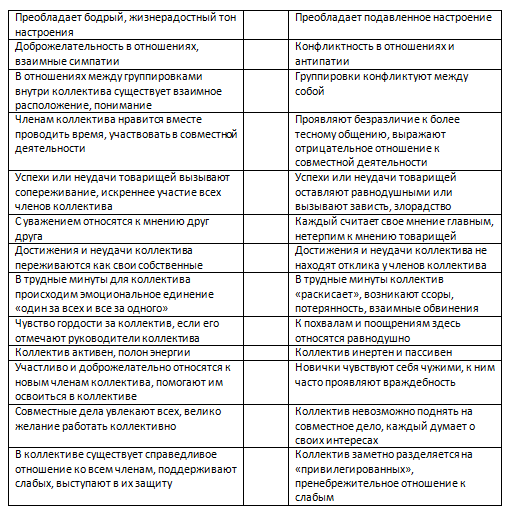

Диагностика климата

Социально-психологический климат в коллективе – показатель уровня развития коллектива. Потому важно регулярно проводить диагностику и отслеживать динамику, выявлять свойства, скрепляющие коллектив или разрушающие его. Для этого подойдет методика оценки уровня психологического климата коллектива А. Н. Лутошкина.

Испытуемому предлагается ответить на 13 утверждений относительно коллектива, в котором он находится. Оценка может быть от -3 до 3.

22 балла и больше – высоко благоприятный климат.

8-22 балла – средне благоприятный климат.

0-8 баллов – низко благоприятный климат.

От 0 до -8 – начальная неблагоприятность.

От -8 до -10 – средне неблагоприятный климат.

От -10 и больше – выраженная неблагоприятность, нездоровый климат.

Опросник проходит каждый член коллектива. При подведении итогов суммируются все баллы, делятся на количество опрошенных людей. Конечная цифра – общий балл коллектива. Также можно высчитать общую оценку по отдельным критериям.

Признаки, характеризующие климат

Внешне судить о климате коллектива можно по следующим признакам (пригодится тем, кто устраивается на работу):

- текучка кадров;

- качество продукта;

- уровень дисциплины;

- претензии и жалобы, негативные отзывы от работников;

- частые перерывы в работе;

- небрежность и неаккуратность.

Чем лучше эти показатели, тем климат благоприятнее. К признакам благоприятного климата также относится:

- доверительность и высокая требовательность в отношениях;

- добрая и конструктивная критика;

- свобода слова и мнений;

- предоставление инициативы работникам, отсутствие давления руководителя;

- осведомленность участников в вопросах коллектива;

- удовлетворенность от принадлежности к этой группе;

- взаимопомощь и высокоразвитая эмпатия;

- ответственность за себя и весь коллектив.

Что влияет на климат

На климат влияет ряд факторов:

- Тип организации, коллектива. Открытая или закрытая, частная или государственная, научная или производственная организация. Семья, класс, преступная группа, благотворительное объединение.

- Образ и уровень жизни участников коллектива.

- Микро (повседневные для конкретного человека) и макро (город, страна, культура общества) условия: нормальные, осложненные, экстремальные.

- Рациональная организация труда, соблюдение режима и прав, учет возможностей и особенностей каждого члена коллектива.

- Структура коллектива.

- Неформальные лидеры или группы в коллективе.

- Стиль и особенности руководства. Для благоприятного климата необходимо внимание со стороны руководителя не только к производственным вопросам, но и к личным проблемам участников коллектива. То есть демократический стиль.

- Индивидуальные психологические и личностные особенности участников коллектива. Личное мнение, настроение и поведение человека – вклад в общий климат. В основе этого – пропуск внешних факторов и событий через призму собственного характера и склада личности.

- Сочетание особенностей всех участников образует новое коллективное качество – психику коллектива. Потому большую роль играет психологическая совместимость участников, прежде всего по темпераментам. Психологически люди должны быть совместимы по психомоторным реакциям, эмоционально-волевым проявлениям, работе мышления и внимания, характеру. Несовместимость вызывает антипатии, неприязнь, конфликты.

- Самооценка каждого участника. Его самосознание и соответствие притязаний и достижений.

Большое влияние на формирование климата оказывает руководитель. Следует обращать внимание на его личностные качества, отношение к другим участникам, авторитет, стиль руководства. Положительный климат создает руководитель, который:

- принципиален;

- ответственен;

- активен;

- дисциплинирован;

- добр, отзывчив и контактен;

- обладает организаторскими способностями.

Отрицательно на здоровье климата сказывается грубость, эгоизм, непоследовательность, неуважение, карьеризм.

От руководителя зависят и условия, которые диктуют климат. Необходимо:

- быть доброжелательным и уважительным в отношениях;

- предоставлять сотрудникам возможность самим выбирать сферу деятельности;

- замечать и отмечать активность и творчество сотрудников;

- способствовать заинтересованности работников в саморазвитии;

- мотивировать работников на продвижение по службе с целью не только материальной выгоды, но и получения престижа, признания коллектива;

- быть хорошим квалифицированным руководителем и добрым наставником.

Что может делать руководитель для благоприятного климата:

- Обоснованно с позиции психологии подбирать кадры.

- Организовывать регулярное обучение и аттестацию.

- Изучить и практиковать теорию психологической совместимости, то есть хорошо разбираться в людях.

- Способствовать практической деятельностью (через организацию мероприятий) выработке навыков взаимодействия и взаимоотношений.

Создание благоприятного климата

Благоприятный климат формируется там, где участники четко видят цели коллектива, ясно их понимают и принимают. Вместе с этим обладают гибкой системой средств и способов их достижения.

Чем выше уровень развития коллектива, тем благоприятнее климат. Однако и на низком уровне развития благоприятный климат сформировать можно.

Важно поддерживать единство мотивов, интересов, убеждений, идеалов, установок, потребностей участников и грамотно сочетать их индивидуальные особенности.

Благоприятный психологический климат не может возникнуть сам собой. Это продукт слаженной и упорной работы всего коллектива, грамотной организационной деятельности руководителя.

По формированию благоприятного климата должна вестись целенаправленная работа. Это ответственное и творческое дело, предполагающее знание психологии людей, умение предугадывать вероятные ситуации во взаимоотношениях, разбираться в эмоциях и их регулировании.

Создание климата начинается с изменений каждого отдельного человека. Для того чтобы межличностные отношения складывались благоприятно, нужно:

- работать над собственными отрицательными чертами характера;

- формировать положительные моральные качества (уважение к людям, признание их достоинства и чести, внимание, признание убеждений и интересов других людей, доверие, соблюдение вежливости и правил поведения, объективная оценка и самооценка, тактичность);

- использовать вежливые слова и обороты, соблюдать этикет;

- владеть методами эмоциональной и психической саморегуляции (необходимо для профилактики и устранения раздражения, обид, выгорания, нервозности, злости, усталости, возбуждения, апатии);

- знать стратегии поведения в конфликтных ситуациях, уметь грамотно их решать;

- избегать максимализма в суждениях и поведении, эгоцентризма, навешивания ярлыков, категоричности, завышенных ожиданий и представлений.

Каждый член коллектива должен быть ценен, уникален и положителен по-своему, а в условиях группы дополнять друг друга, не мешать и не затмевать.

Удовлетворенность как критерий

Основа оценки климата – удовлетворенность/неудовлетворенность людей взаимоотношениями в коллективе и самой деятельностью. Однако нужно понимать, что удовлетворенность бывает субъективной и объективной.

Нередко бывает, что один человек вполне удовлетворен коллективом, а другого совсем не устраивают условия работы. Это и есть субъективность в оценке. Свою лепту вносит разница в опыте, условиях и качестве жизни, интересах, характере людей и других индивидуальных особенностях. Принцип субъективной удовлетворенности – соотношение параметров «отдаю» – «получаю».

Неудовлетворенность от задержки зарплаты, регулярных наказаний, несоблюдения норм труда, нарушения прав – объективный показатель.

Послесловие

Психологический климат иногда отождествляют с социально-психологическим или морально-психологическим, что дополнительно подчеркивает его основу. Основа благоприятного климата – единство и сходство ценностей участников коллектива.

Характер климата влияет на личность: стимулирует или нет к труду, совместной деятельности, поднимает или опускает настроение, вселяет веру или неуверенность в собственные силы, бодрость или уныние, стимулирует или подавляет активность.

Предположить характер климата очень просто. Достаточно его участникам лишь ответить на вопросы «нравится – не нравится», «устраивает – не устраивает», «хочется – не хочется быть в коллективе».

О том, что такое психологический климат в коллективе, и как создать благоприятный климат узнайте от специалистов университета саморазвития Синергия.

Источник

Эмоционально-психологический климат

Сущность проблем организации благоприятной образовательной среды в современной психологии. Разработка практических рекомендаций по игровым занятиям и упражнениям для достижения наилучшего уровня эмоционального и психологического состояния личности.

| Рубрика | Психология |

| Вид | контрольная работа |

| Язык | русский |

| Дата добавления | 23.02.2016 |

| Размер файла | 33,9 K |

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

по возрастной психологии

1. Формирование благоприятного психологического климата

2. Формирование благоприятного эмоционального климата

Список использованной литературы

Одна из актуальных и центральных проблем в настоящее время — это проблема исследования и описания образовательной среды, способствующей эффективному обучению и воспитанию каждого ребенка в школе. В последние годы российские образовательные учреждения приобретают все большую свободу и самостоятельность, в нашей стране появилось много различных типов школ, возросло число специфических внутренних задач, которые ставит и решает каждая из них, одна из которых — создание безопасной развивающей образовательной среды.

Образовательная среда оценивается в терминах эмоционально-поведенческого пространства, которое характеризует действия, поступки и эмоциональные процессы учащихся и педагогов во время их пребывания в школе. Характеристиками этого пространства, являются:

— эмоционально-психологический климат в школе;

— стили взаимодействия участников образовательного процесса;

— здоровье сберегающая организация учебного процесса.

Цель работы — изучить формирование и совершенствование благоприятного эмоционально-психологического климата. Для достижения поставленной цели, необходимо выполнить следующие задачи:

1. Сформировать систему представлений о эмоционально-психологическом климате;

2. Изучить характеристики, формирующие благоприятный эмоционально-психологический климат и способы формирования;

3. Исследовать практические рекомендации по игровым занятиям и упражнениям для достижения наилучшего результата создания благоприятного эмоционального климата;

4. Сделать основные выводы о значимости и актуальности поставленного вопроса для достижения главной цели: формирование гармонично-развитой личности общества.

Понятие «эмоционально-психологический климат» появилось в научном языке недавно, наряду с такими интегральными понятиями, как «психологическая атмосфера», «психологический климат», «нравственная атмосфера», «морально-психологический климат» и другими, которые получают все большее распространение в современной науке и практике.

Ольшанский Ф.Б. писал: Психологический климат, или микроклимат, или психологическая атмосфера — все эти скорее метафорические, чем строго научные выражения, очень удачно отражают существо проблемы.

Подобно тому, как в одном климате растение может зачахнуть, а в другом пышно расцвести, человек может испытывать внутреннюю удовлетворенность и быть хорошим работником в одном коллективе и совершенно захиреть в другом.

Данная аналогия позволяет определить характерные особенности эмоционально-психологического климата:

1) это одна из сторон жизнедеятельности людей;

2) он не одинаков в разных коллективах;

3) он по-разному влияет на членов коллектива;

4) его влияние сказывается на психологическом самочувствии людей.

Важность рассмотрения вопроса формирования благоприятного эмоционально-психологического климата коллектива в том, что данный климат есть одно из важнейших условий эффективности производственной деятельности любого коллектива, в том числе коллектива образовательного учреждения. Психологи обращают внимание на то, что встречаются большие подразделения и даже целые учреждения и предприятия, где господствует атмосфера повышенной нервной обстановки, в результате чего происходят неоправданные столкновения между работниками, страдает качество работы, изнашивается нервная система работников. Таким образом, созданный в любом учреждении эмоционально-психологический климат коллектива способствует или препятствует продуктивной совместной деятельности работающих в нем специалистов. Из наиболее важных форм проявления эмоционально-психологического климата в коллективе большинство социальных психологов в первую очередь выделяют:

— сплоченность всех участников совместной деятельности рабочего коллектива.

Под совместимостью принято понимать эффект взаимодействия людей, характеризующийся их максимальной удовлетворенностью друг другом. Эффективность характеризуется эмоциональным удовлетворением и «сохранением или сохранностью» отношений. Она формируется посредством механизма подобия и взаимного усиления имеющихся свойств и особенностей людей, входящих в рабочую группу, или возникает и формируется за счет механизмов компенсации и взаимодополнения отсутствующих или недостаточно развитых качеств личности.

Сработанность — процесс и результат взаимодействия людей, который характеризуется максимально возможным успехом деятельности при незначительных эмоционально-энергетических издержках. Эмоциональная удовлетворенность при совместимости исходит из особенностей взаимодействия между людьми, а удовлетворенность в сработанности определяется характером совместной работы (успешностью и не успешностью деятельности). В сработанности преобладает момент долженствования, необходимости работать вместе независимо от симпатий или антипатий. Сработанность характеризуется адекватностью понимания партнеров в сфере профессиональных знаний, умений, навыков.

Сплоченность коллектива является мерой упорядоченности, согласованности и устойчивости внутригрупповых и межгрупповых межличностных взаимосвязей, обеспечивающих стабильность и преемственность (традицию) жизнедеятельности коллектива.

Исследованиями эмоционально-психологического климата в школе занимались Шакуров Р.Х. и Деак Ф.К. Они впервые представили конкретные данные о влиянии психологического климата на эффективность работы педагогического коллектива и нашли психологические показатели эмоционально-психологического климата.

Первым показателем оптимального эмоционально-психологического климата в школе является сплоченность, сработанность и совместимость директора и его заместителей. Возросшая автономия национальной школы усилила роль и ответственность директора и его заместителей в системе управленческих взаимоотношений.

Это обусловлено тем, что руководство школой призвано представлять одновременно интересы государства, республики, региона, а также педагогического коллектива и гармонизировать их разнонаправленность. В современных официальных инструкциях подчеркивается, что от способности директора школы сплачивать и стимулировать деятельность всех его работников зависит подготовка и реализация главного управленческого решения — плана развития и работы школы.

Способность управленческого персонала влиять на психологическую атмосферу в школе зависит от:

— уровня управленческой подготовки директора школы и его заместителей;

— четкого распределения обязанностей между директором и его заместителями;

— хороших взаимоотношений между администрацией;

— отработанных навыков корпоративных (совместных) способов принятия решений;

— единой системы анализа и оценки деятельности педагогического, родительского и ученического коллективов.

Вторым показателем оптимального эмоционально-психологического климата в школе является влияние организации учебной деятельности на взаимоотношения педагогов и учащихся. Формирование личных взаимоотношений учителей и учащихся (их совместимости), в которых ведущая роль принадлежит учителю, немыслимо без учета основных характерологических особенностей личности педагога.

Однако эти особенности слишком разнообразны, поэтому, как правило, выбирают те, которые в наибольшей степени определяют характер совместимости педагогов и учащихся: оптимизм-пессимизм, решительность-нерешительность,мотивированность-немотивированность.

Признаки оптимизма, решительности и мотивированности можно считать положительными в том смысле, что их наличие способствует формированию положительных личных взаимоотношений (совместимости) педагогов с учащимися, а их противоположные признаки — отрицательными в том же смысле. Таким образом, в образовательном учреждении мы предполагаем как минимум два коллектива, благоприятный климат которых способствует эффективности работы данного учреждения — это коллектив педагогов и коллектив учащихся школы (в рамках которого выделяются отдельные коллективы классов).

Кроме того, нельзя не учитывать такое виртуальное образование, как «коллектив» родителей учащихся данной школы.

1. Формирование благоприятного психологического климата

Система образования призвана обеспечить активное развитие детей и молодёжи, их творческих способностей, включение в общественно-значимую деятельность. Именно в школьные годы происходит всестороннее развитие личности, формирование основных черт, и во многом это зависит от той социальной среды, в которой находится ребенок. Как говорит теория и свидетельствует практика, важным условием оптимального развития личности школьников является наличие в школе и классе благоприятного эмоционально-психологического климата, что обуславливает актуальность рассмотрения данного вопроса. Понятие «климат» психология позаимствовала из метеорологии и географии. Сейчас это научное понятие, которое уже устоялось в современной психологии, характеризует невидимую, уникальную, деликатную, психологическую сторону коммуникации, взаимосвязи и взаимовлияния между людьми. В современной психологической науке под психологическим климатом понимается «качественная сторона межличностных отношений, проявляющаяся в виде совокупности психологических условий, способствующих или препятствующих продуктивной совместной деятельности и всестороннему развитию личности в группе». В.М. Шепель утверждает, что психологическим климат состоит из трех компонентов:

— социальный климат — определяется осознанием общих целей и задач группы;

— моральный климат — определяется принятыми и устоявшимися моральными ценностями группы;

— психологический климат — это неофициальные отношения, которые складываются между членами группы и значительно влияют на ее работоспособность.

Только оптимизация каждого элемента комплексного понятия психологического климата приводит к доверительной атмосфере в коллективе. Положительный психологический климат не формируется сам собой. Это результат упорного, целенаправленного и длительного труда всего коллектива, результат хорошо спланированной и организованной деятельности, при этом важное место в формировании благоприятного климата отводится учителям и классным руководителям.

В коллективе школьников существует та атмосфера, которая формируется в первую очередь учителем.

От особенностей его взаимодействия и взаимопонимания с детьми зависят результаты деятельности ученического коллектива, а они в свою очередь, если являются хорошими и устойчивыми, помогают создавать необходимый психологический климат.

Важным моментом, на который учитель должен обратить свое внимание прежде всего, является то, насколько каждый из учащихся знает свои обязанности, а также их отличие от обязанностей остальных членов коллектива. Такое четкое разделение функций и обязанностей учащихся класса обеспечивает детям ощущение своих границ, а также приводит к чувству стабильности и устойчивости в отношении своего места в данной группе. Следующий критерий — осознание своих личных убеждений. При здоровом психологическом климате каждый из учеников знает свои ценности и взгляды. Вместе с тем, не менее важным критерием является определение своей позиций по отношению к себе и другим членам группы. Важно, чтобы каждый из учеников обращал внимание в первую очередь на себя, мог проводить самоанализ действий и поступков.

Стоит помнить о том, что состояние психологического климата ученического коллектива зависит и от уровня группового развития. Следует отметить, что между состоянием психологического климата в развитом коллективе и результативностью общей деятельности всех членов группы существует положительная зависимость. Она приводит к появлению взаимопонимания и доверия, открытости и взаимовыручки. Высокий уровень группового развития содействует становлению в каждом человеке цельной личности, который будет являться активной единицей всего коллектива и, вместе с тем, субъектом собственной жизнедеятельности. Прямое влияние на психологический климат имеет стиль управления и самоуправления в группе. Педагогам в своей деятельности по созданию здоровой социальной ситуации и психологического климата класса следует опираться на наиболее сознательных, активных, авторитетных членов ученического коллектива.

Успешное развитие классного коллектива обязано способности не только учителя, но и каждого ученика в классе, помогать выдерживать совместное направление движения группы. Оно определяется и задается самими учениками совместно с учителем. Можно говорить о положительном психологическом климате, если каждый ребенок в классе достаточно целенаправлен и эмоционально вынослив.

Стоит отметить, что важнейшими признаками благоприятного психологического климата по Макаренко являются чувство собственного достоинства, защищённость каждой личности, гордость за свой коллектив, эстетика коллектива, соблюдение внешних норм поведения. Все вышеперечисленные характеристики здорового климата ученического коллектива способствуют нормальному функционированию класса, следовательно, и учебно-воспитательной деятельности, и всестороннему развитию личности. Это позволяют ребенку испытывать в процессе учебной деятельности положительные эмоции: доброжелательность, инициативность, работоспособность, защищённость, мобильность, креативность, оптимизм. При отсутствии благоприятного климата в классе преобладающими эмоциями являются незащищенность, агрессивность, леность, пессимизм, зажатость, пассивность. Это не может не отразиться на эффективности учебно-воспитательной работы.

К условиям, определяющим эффективность влияния учителя на благоприятный психологический климат в коллективе школьников, относятся следующие:

— устремление педагога на эмоциональный комфорт школьников;

— личностные особенности педагога (открытость, инициативность, расположенность к детям, чувство юмора, креативность, коммуникабельность, стиль общения);

— профессиональные качества педагога (знание теории и методической базы).

Каждому педагогу необходимо знать и применять способы формирования психологического климата.

В силу специфики работы педагога и возрастных особенностей учащихся, именно учитель должен обладать определёнными средствами и механизмами управления этим явлением. Из чего следует, что ответственность за формирование психологического климата лежит в первую очередь на нём. Среди наиболее эффективных способов формирования учителем благоприятного психологического климата в ученическом коллективе следует выделить следующие:

— создание ситуаций коллективного сопереживания значимых для группы событий;

— привнесение общечеловеческих ценностей в жизнь коллектива;

— использование коллективных игр;

— формирование традиций группы и обязательное их соблюдение;

— разработка системы морального и материального поощрения учеников;

— умение увидеть и решать конфликтные ситуации среди обучающихся;

— стремление учителя вкладывать силы и средства в благополучие группы;

— знание и учит индивидуальных особенностей учащихся (соматические, интеллектуальные, психологические);

— знание и уважение всего спектра чужих мнений;

— умение разделять и передавать ответственность.

Психологический климат занимает важное место в гармоничном и всестороннем развитии ребёнка, требует специальной профессиональной подготовки педагога, для грамотной ориентации его на формирование и управление психологической средой в классе, а также для передачи учащимся необходимых знаний.

Психологический климат в классе зависит не только от классного руководителя, учителя, на него влияют организация учебно-воспитательной деятельности, качество учебников, обучаемость и способности учащихся, их здоровье и питание.

Таким образом, создание оптимального психологического климата является важным элементом повышения результативности учебно-воспитательной работы в классе. Благоприятный психологический климат способствует и лучшему усвоению учебного материала школьником, и полноценному развитию его личности.

Следовательно, создание благоприятного психологического климата в классе является важным элементом педагогической работы в школе.

Можно выделить три основных фактора, влияющие на состояние психологического климата: личные качества членов ученического коллектива, стиль руководства со стороны учителя и материальная среда учебного процесса. Для достижения положительной атмосферы среди учеников немаловажным являются профессиональные качества педагога, который имеет главную роль в данном процессе. Откуда следует, что практические и теоретические навыки педагога должны быть направлены на создание благоприятного климата в ученической среде, как необходимого условия разностороннего развития личности.

2. Формирование благоприятного эмоционального климата

Немаловажное значение — научить детей осознанно воспринимать свои собственные эмоции-чувства и переживания, а также понимать эмоциональные состояния других людей. Постепенно дети осознают, что одни и те же предметы, действия, события могут быть причиной различных эмоциональных состояний, вызывать разное настроение. Эмоциональное развитие является одним из магистральных направлений развития личности. Очень важно не только научить учащихся распознавать по внешним признакам различные настроения и эмоциональные состояния, но и анализировать их причины, не только понимать настроения другого, но и принимать его позицию.

Большое внимание уделяю словарной работе: знакомлю со словами, обозначающими эмоциональные состояния.

Радость — одна из основных положительных эмоций человека, внутреннее чувство удовлетворения, удовольствия и счастья. Выражает восторг, восхищение, ликование и т. д.

Удивление — когнитивная эмоция, возникающая при возникновении неожиданной ситуации. Выражает изумление, недоумение.

Грусть — отрицательно окрашенная эмоция. Возникает в случае значительной неудовлетворенности человека, в каких — либо аспектах его жизни. Выражает печаль, тоску, уныние и т. д.

Злость — самая опасная эмоция. Выражает недоброжелательность, раздражение, возмущение и т. д.

Страх — отрицательная эмоция, возникающая в результате реальной или воображаемой опасности, угрожающей жизни организма, личности. Выражает испуг, боязнь, тревогу, беспокойство, волнение, подавленность, растерянность и т. д.

Эмоции способствуют сосредоточению познавательных процессов на предметном содержании объекта или деятельности.

В современной психологии рассматривается проблема эмоционального развития детей, по праву признанная одной из самых значимых и дисскусионных.

Для развивая эмоциональную сферу детей, используются комплекс психогимнастических игр и упражнений, подбор которых осуществляется с учетом психологического состояния детей.

Начинать лучше всего с таких игр и упражнений.

«Назови себя» — учить представлять себя коллективу сверстников.

«Позови ласково» — воспитывать доброжелательное отношение друг к другу.

«Волшебный стул» — воспитывать умение быть ласковым, активизировать в речи детей нежные, ласковые слова.

«Передача чувств» — учить передавать эмоциональные состояния невербальным способом.

«Подарок другу» — развивать умение невербально «описывать» предметы.

«Свеча» — развивать умение управлять своим эмоциональным состоянием, расслабляться, рассказывать о своих чувствах и переживаниях.

Необходимо учитывать состояние детей: восьмилетние способны выполнять словесные задания. Они с удовольствием рисуют и демонстрируют рисунки окружающим. Они уже достаточно глубоко анализируют свой внутренний мир, хотя такой анализ требует внешнего побуждения. Дети 9-10 лет находятся в предподростковом возрасте. Они сами стремятся исследовать внутренний мир, зато гораздо менее открыты. Им трудно выполнять задания, требующие прикосновений к другим, особенно если это представители противоположного пола.

Школьные психологи рекомендуют проводить с детьми упражнения, направленные на повышение самоуважения, развитие спонтанности.

«4 вопроса-4 рисунка» — помочь ребенку выйти на разговор о значимых для него переживаниях.

«Я хочу — они хотят — я поступаю» — способствовать осознанию детьми своего поведения.

«Каким я буду, когда вырасту?» — способствовать повышению самоуважения. Очень важно использовать упражнения, направленные на снижение агрессивности и страха.

Упражнения на улучшение взаимоотношений с окружающими.

«Чего я боялся, когда я был маленьким» — предоставить детям возможность для актуализации своих страхов: способствовать осознанию страха как нормального человеческого чувства.

«Придумай веселый конец» — снизить уровень страха через придание объектам страха несвойственных, непривычных характеристик.

«Роли», «Отгадай, в какой я роли», «Что чувствует мама, если….» — все эти игры способствуют содействовать формированию эмоциональной децентрации у детей.

«Сердце класса» формировать позитивное восприятие сверстников.

Положительный эффект в работе с детьми имеют следующие занятия и упражнения:

«Беседы о различных эмоциональных состояниях (радости, страхе, грусти, злости и т. д.) — познакомить с пиктограммами, схематично изображающими различные эмоциональные состояния.

«Упражнения — этюды» — для выражения с помощью мимики и пантомимики определенных эмоций, для различения сходных и противоположных эмоциональных состояний — научить различать эмоциональные состояния страха, стеснительности и стыда, называть, описывать их в различных ситуациях, изобразить («показать» названные выше состояния), проанализировать придуманные детьми рассказы.

«Упражнения — этюды» — рисование под музыку различных эмоциональных переживаний и изменение содержания рисунка путем смешивания цветовой палитры — учить определять эмоциональные состояния по изображенным движениям и передавать эти состояния разным цветом путем дорисовывания пиктограмм.

«Чтение художественной литературы» — определение эмоциональных характеристик персонажей сказок, уточнить представления об эмоциональной лексике (повторение всех знакомых эмоциональных состояний — радости, грусти, страха, удивления, отвращения), обратить внимание на разнообразие выразительных движений одного и того же эмоционального состояния;ввести написание «письма» (использовать на этих занятиях стихи К.И. Чуковского «Радость», Д. Хармса «Веселый старичок». «Составление рассказов на заданную тему» — активизировать эмоциональный словарь путем правильного определения эмоциональных состояний.

«Рассматривание репродукций картин» — вызывающих различные эмоциональные состояния. Закреплять знания, обобщающие средства (мимики, пантомимики), используемые для восприятия, анализа и понимания, того или иного состояния;импровизировать.

«Рисование» — помочь детям более точно понять свое эмоциональное состояние и чужое, отразить его в рисунке, активизировать эмоциональный словарь путем передачи эмоциональных состояний в речи.

Соотносить содержание с музыкой и настроением, которое она производит.

«Слушание музыкальных произведений» учить понимать содержание отрывков из музыкальных произведений и соотносить их с эмоциональным словарем;развивать точность употребления антонимов. Использовать музыку разного характера, например: В. Герчик «Песня стрекозы», В. Шаинский «Чунга-чанга», «Колыбельная» и т. п.

«Поговорки и пословицы» — помогать различать понятия, обозначающие такие состояния, как радость-счастье.

Печаль — горе, страх — ужас, способствовать более точному и осмысленному пониманию значения слов.

«Комплексные занятия» — включающие использование разных видов художественной деятельности (изобразительной, музыкальной, речевой.

У каждого ребенка есть способности и таланты.

Дети от природы любознательны и полны желания учиться. Для того чтобы они могли проявить свои дарования, нужно умное руководство со стороны взрослых, использовать разнообразные методы и формы, чтобы научить детей рассуждать, мыслить, анализировать, самим делать выводы, чтобы ощутить удовольствие от обучения. Очень хорошо метод побуждения к сопереживанию, формирующий эмоционально- положительное отношение к позитивному, прекрасному в жизни и искусстве и отрицательное к негативному. Метод приучения, упражнений в практических действиях, предназначенный для преобразования окружающей среды и выработки навыков культурного поведения. Используют так же занятия, с целью: установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и взаимной поддержке.

Формировать способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе и анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков других людей.

«Ты и твои родители. Каждый привлекателен по — своему» — помочь лучше понять свое внешнее сходство с родителями и отличие от них. Выяснить, как ребенок относится к своей внешности, помочь ему адекватно оценить себя, поддержать самооценку. Способствовать развитию толерантности по отношению к другим людям независимо от их внешности, физических недостатков, расовой и национальной принадлежности.

«Фоторобот. Шляпы, одежда, грим…» — помочь понять, что внешность человека может меняться, отражая разное настроение и неожиданные черты его характера, побуждать экспериментировать со своей внешностью.

«Маски. Ты и другие в зеркале» — развивать представления о себе и своем отличии от других.

«Плач, смех, испуг. Мимические признаки эмоций» — учить распознавать по внешним признакам различные настроения и эмоциональные состояния и анализировать их причины. Продолжать учить распознавать различные эмоции по выражению лица.

«Сказочные герои и ты» — учить распознавать эмоциональные переживания сказочных персонажей и соотносить их со своим жизненным опытом.

«Несовпадение настроений. Что тебя огорчает или чему ты радуешься» — учить понимать настроения другого, принимать его позицию учить определять, какие эмоциональные реакции вызывают разные жизненные события.

«Как называются эмоции?» — (использовать иллюстрации), знакомить с названиями различных эмоциональных состояний.

«Конфликты между детьми» — учить анализировать причины ссоры, помочь освоить способы самостоятельной регуляции межличностных конфликтов, не допуская их крайнего проявления-драки.

«Какие качества помогают дружбе» познакомить с качествами, помогающими и мешающими дружбе, научить анализировать с этих позиций себя и своих знакомых.

«Внимательный, равнодушный, лживый, правдивый» — обсудить с детьми качества «внимательность», «равнодушие» и их значение в межличностных отношениях. Обсудить качества «лживость», «правдивость»» и их роль в общении с окружающими.

«Смелый, трусливый, добрый, жадный» — обсудить качества «смелость», «трусость» и их значение для общения с другими, качества «доброта», «жадность» и их роль в межличностном общении.

«Один и вместе с друзьями» — побеседовать с детьми об одиночестве, объяснить преимущества дружбы на примере коллективных игр. Учить позитивным способам общения со сверстниками, помочь понять, что дружба дарит радость общения и надо уметь доставлять друзьям эту радость.

«Давай познакомимся» — научить самостоятельно, устанавливать новые контакты.

«Делаем вместе» — объяснить детям, что делать что-то вместе не только интересно, но и трудно, так как нужно уметь договариваться.

«Ссора» — учить самостоятельно разрешать межличностные конфликты, учитывая при этом состояние и настроение другого человека, а также пользоваться нормами — регуляторами (уступить, договориться, соблюдать очередность, извиниться и др.). Для младших школьников важным этапом развития является изменение эмоциональной сферы в связи с расширением содержания деятельности и увеличения количества эмоциогенных объектов. Эмоциональная воспитанность, эмоциональная чуткость являются как бы толчком, побуждающим мысль к раздумьям над сущностью поручений, советов. Детям нравится перевоплощаться и наглядным способом демонстрировать себе и товарищам уровень своего понимания взрослой жизни, приятно переживать успех и одобрение партнеров по игре.

Опыт работы показывает, что наиболее благоприятен для формирования ценных эмоций, моральных чувств. Однако они еще слабо осознают и понимают свои и чужие эмоции и чувства, а это необходимо для правильного восприятия и понимания окружающего мира.

И задача педагога научить ребенка правильно воспринимать и истолковывать выражения чувств окружающих, уметь контролировать свои эмоции и чувства, развивать способность к эмпатии. Умелое сочетание воспитательной и игровой деятельности позволяет воспитателю использовать разнообразные игры и упражнения в качестве средства регуляции поведения младших школьников во внеурочной деятельности.

Взаимодействие в игровой деятельности педагога и школьников ставит их в условия равного поиска игровых решений. Такое партнерство способствует развитию эмпатии педагога и детей, их взаимопринятию друг другом, учит соотносить свое поведение и интересы с поведением и интересами других детей. «Только те школьники, которых принимают такими, какие они есть, могут действительно измениться к лучшему. Это парадокс и аксиома педагогики и психологии».

Таким образом, совпадение эмоциональных состояний вызывает состояние духовного, эмоционального резонанса — во многом уникального психологического явления, при котором возникает эффект эмоционального психологического заражения, вызывающий гамму человеческих эмоций, переживаний, пробуждающих сильные ценные потребности, мотивы и установки. Такие эмоции чаще всего порождают в личности стремление вновь искать встречи с вызвавшими их явлениями и предметами. Главным условием успеха педагогических усилий в таком деликатном деле, как эмоционально-психологическое развитие учащихся младшего школьного возраста, являются позитивные образцы собственного поведения педагогов.

В современном мире, где все стремительно меняется и развивается, само окружение подталкивает школу, как часть системы образования человека, постоянно меняться, искать новые, подходы в преподавании, сохраняя те замечательные традиции, что были выработаны прежними поколениями. Однако, любые изменения для педагога, ученика, родителя — это некая стрессовая ситуация, требующая напряжения всех сил организма для адаптации в новых условиях. психология эмоциональный личность

Потому так важно сегодня администрации каждого образовательного учреждения уделять особое внимание созданию благоприятного эмоционально-психологического климата своего коллектива.

В данной работе мы постарались представить особенности формирования благоприятного эмоционально-психологического климата образовательного учреждения, которые можно использовать за основу при планировании и организации деятельности, способствующей улучшению и сохранению благоприятных эмоционально-психологических условий для безопасного функционирования образовательного учреждения. Итоговыми выводами нашей работы можно определить следующие положения…

Благоприятный психологический климат коллектива — есть условие эффективной работы образовательного учреждения и условие сохранения здоровья всех участников образовательного пространства.

Ответственность за формирование благоприятного климата коллектива школы в первую очередь лежит на его руководителе и его заместителях.

Оптимальный эмоционально-психологический климат в школе зависит от сплоченности, сработанности и совместимости директора и его заместителей, а также от характерологических особенностей личности педагогов, определяющих взаимоотношения педагогов и учащихся.

Психолог — специалист, обладающий умением психопрофилактической, психопросветительской, диагностической и коррекционной видами работ по формированию благоприятного психологического климата коллектива. Психолог может предлагать данные виды работы администрации школы и несет ответственность за их профессиональное исполнение при принятии администрацией решения о целесообразности данных видов деятельности.

Психолог не несет единоличной ответственности за формирование благоприятного психологического климата коллектива, он — эффективный член управленческой команды образовательного учреждения.

Эмоционально-психологический климат коллектива может быть и является критерием как работы образовательного учреждения в целом, так и критерием работы его руководителя, заместителей и управленческой команды.

Заканчивая свою работу, хочется еще раз акцентировать внимание на том, что каждый из нас способен внести вклад в создание благоприятного эмоционально-психологического климата образовательного учреждения. И пусть в этом нам так же помогут положения, представленные в «Декларации самоценности», те установки, которые напоминают нам о необходимости ценить себя, меняться в лучшую сторону и мирно жить в сотрудничестве с окружающими нас людьми.

Список использованной литературы

1. Аникеева Н.П. Учителю о психологическом климате в коллективе. — М.: Просвещение, 1989.

2. Анохин П.К. Психология эмоций (Текст) — М: МГУ, 1984.

3. Загорский П. Особенности детского коллектива (Текст) / П. Загорский // Директор школы. — 2007. — №3. — С. 21-25.

4. Сгурская Л.В. Межличностные взаимоотношения учащихся и их изучение (Текст) / Л.В. Сгурская // Калининград: Книжный мир, 2002. — 189 с.

5. Райгородский Д.Я. Хрестоматия по психологии (Текст) / Д.Я. Райгородский // М.: Наука, 2002. — 698 с.

6. Хухлаева О.В. Практические материалы для работы с детьми 3-9 лет М.. Генезис, 2011. — 230 с.

7. Шепель В.М. Понятие психологического климата (Текст) / В.М. Шепель // Вопросы психологии. — 2002. — №3. — С. 17-21.

Размещено на Allbest.ru

Подобные документы

Понятие и сущность социально-психологического климата в организации. Оценка комплексного эмоционально-психологического состояния профессионального коллектива. Факторы, влияющие на социально-психологический климат. Механизмы сплочения коллектива.

реферат [25,7 K], добавлен 20.11.2013

Основные подходы к пониманию природы социально-психологического климата, сложившейся в отечественной психологии. Эмоционально-положительные и эмоционально-отрицательные формы проявления отношений в группе. Макрофакторы внешней и материально-вещевой среды.

контрольная работа [34,7 K], добавлен 22.04.2013

Понятие психологического климата как эмоциональной окраски психологических связей членов коллектива. Социально-психологический климат в коллективе организации, разработка рекомендаций по его улучшению. Основные причины нарушений межличностных отношений.

курсовая работа [336,1 K], добавлен 22.12.2015

Определение психологических параметров образовательной среды школы, их оценка с точки зрения обеспечения полноценного психического здоровья участников учебно-воспитательного процесса. Примеры упражнений на укрепление психологического климата в классе.

курсовая работа [356,7 K], добавлен 28.04.2015

«Галилеевский» способ мышления в понимании Курта Левина и его основные работы по социальной психологии. Термины, вводимые ученым при построении теории психологического поля. Значение данной теории для становления современной психологии личности.

контрольная работа [22,2 K], добавлен 01.02.2011

Источник