- Биологическое и социальное в человеке: примеры и отличия

- Биологическое в человеке

- Примеры биологических особенностей

- Социальное в человеке

- Примеры социальных особенностей

- Концепции биологического и социального

- Единство биологического и социального

- Заключение

- Темперамент это…

- Понятие

- Чем обусловлен темперамент

- Биологическое и социальное в человеке — свойства, признаки и факторы развития

- Человек как биологическое и социальное существо

- Основные факторы антропогенеза человека

- Биологические особенности человека

- Социальные особенности человека

- Единство биологического и социального в становлении человека

Биологическое и социальное в человеке: примеры и отличия

Фразу «Человек – существо социальное» вы наверняка знаете. Она интересна тем, что очень точно и лаконично описывает двойственную природу людей. С одной стороны, человек – это биологическое существо, такое же как другие животные, и отличающееся от них только особой организацией мыслительной деятельности. С другой стороны, человек – это единственное животное, которое способно поставить социальные ценности выше биологических потребностей. Давайте подробно разберёмся, что такое биологическое в человеке, что такое социальное, рассмотрим примеры. Узнаем, в чём отличия этих понятий и какая между ними взаимосвязь. Начнём с биологического.

Биологическое в человеке

С точки зрения анатомии и физиологии, человек является самым обычным биологическим существом. Каждая из имеющихся в нашем организме систем решает определённые биологические задачи. К примеру, кровеносная система обеспечивает все органы кислородом и питательными веществами, а лимфатическая обеспечивает их очистку.

Мы полностью зависим от состояния этих систем, поэтому должны постоянно обслуживать их. Нам необходимо спать, есть, удовлетворять иные физиологические потребности. Тем не менее иногда мы болеем, и тогда весь организм начинает «сбоить». Но вскоре иммунная система справляется с болезнью, и все системы снова работают в привычном режиме. Все эти процессы являются чисто биологическими, и протекают у нас точно так же, как и у большинства теплокровных животных.

Интересно, что многие наши системы уступают по своим возможностям аналогичным системам животных. Наше зрение не сравнится со зрением орла, мы не можем бегать со скоростью, которую развивает гепард, а наш желудок не способен переваривать траву, создавая из неё питательные вещества, как это делает желудок коровы. Тем не менее по своему общему потенциалу мы превосходим всех животных, и это обеспечивается именно нашей социальной природой.

Примеры биологических особенностей

Человек отличается от остальных животных многими биологическими особенностями. В качестве наиболее важных и отчетливо заметных можно назвать такие признаки как:

- Развитые кисти рук. У человека очень хорошо развиты руки, что позволяет использовать их самыми разными способами. Как и у остальных приматов, они очень цепкие и довольно сильные. Это позволяет брать тяжёлые предметы и выполнять грубую работу. Но уникальным человека делает развитая мелкая моторика, позволяющая ему выполнять также и очень тонкую работу.

- Прямохождение. Многие животные могут вставать на задние конечности или даже перемещаться на них. Но только для человека прямохождение является основным видом передвижения.

- Редуцированный волосяной покров. Поскольку человек уже много тысячелетий защищается от холода при помощи одежды, на его теле практически не осталось волос. Интересно, что этот признак не является уникальным, и многие морские млекопитающие тоже не имеют волос.

- Развитый головной мозг. У людей самый высокий коэффициент энцефализации (показатель соотношения массы мозга и массы тела) среди всех животных. У взрослого человека среднего телосложения он составляет примерно 7,3-7,8. Вторую ступеньку в этом «рейтинге» занимают афалины (род дельфинов) с коэффициентом энцефализации 5,4.

- Речь. Способность членораздельно говорить, произнося сложные сочетания звуков, является уникальной особенностью человека, выделяющей его из всех млекопитающих. Интересно, что некоторые птицы способны научиться «говорить». Однако речь птиц имеет другую природу – у них хорошо развита способность имитировать звуки. То есть, они не произносят осмысленные фразы, а подражают любым звукам вообще (например, попугаи часто передразнивают домашних других животных).

Социальное в человеке

Человек – это единственный представитель животного мира, который не подстраивается под окружающую среду, а подстраивает её под себя. Стоит отметить, что влияние человека на природу может быть как разрушительным, так и созидательным. Своим действиями он может нарушать её естественную гармонию, а может облагораживать мир вокруг себя, превращая мрачные топи в цветущие сады.

При этом практически любая деятельность человека неразрывно связана с обществом. Лишь в своём взаимодействии с другими представителями своего вида и с окружающей средой мы становимся людьми, поскольку лишь тогда мы действительно отличаемся от остальных животных. Наша социальная сущность проявляется через общение, осознанную работу, способность приходить к компромиссу и желание заниматься творчеством, создавая что-то для других.

Примеры социальных особенностей

По мере взросления человека происходит его социализация – приобретение им качеств, необходимых для жизни в обществе. Очевидно, для этого процесса требуется постоянное взаимодействие с другими людьми, а вне социума социализация невозможна. Погружаясь в общественную жизнь, общаясь с другими людьми, он обретает разум, выстраивает своё видение мира, формирует представления о морали и нравственности, находит баланс между личной свободой и ответственностью.

Основные социальные особенности человека:

- Сознание. Наше сознание – это отражение внешнего мира в наших мыслях, реакциях, чувствах и переживаниях.

- Речь. Устное и письменное общение – основные способы обмена информацией между людьми.

- Мышление. Умение не просто воспринимать, но и разумно анализировать происходящие события, делать определённые выводы и выбирать рациональные решения также определяется социальной природой человека.

- Труд. Основным толчком к развитию человеческого общества и всей цивилизации стало появление организованного труда с использованием всевозможных орудий.

- Культура. Наличие культуры – главное отличие человека от животных (под культурой обычно подразумевают всё, что создано человеком, а не природой).

- Творчество. Одним из важнейших отличий человека от животных является также стремление создавать что-то принципиально новое и уникальное не просто так, а чтобы оценили другие люди.

Концепции биологического и социального

Существует два полностью противоположных подхода: биологизаторский и социологизаторский. При этом у каждой из этих концепций есть достаточно большое количество сторонников, а также аргументов в её пользу.

- Биологизаторский подход акцентирует внимание на том, что большинство социальных и психологических особенностей человека имеют то или иное эволюционное объяснение. То есть, любая сложная и высокоорганизованная социальная деятельность на самом деле объясняется какими-то эволюционными механизмами. К примеру, если человеку хочется создать нечто, что оценят и похвалят другие люди – это объясняется тем, что много тысячелетий назад подобное поведение повышало авторитет человека в его племени и обеспечивало ему больше возможностей для того, чтобы благополучно оставить потомство.

- Социологизаторский подход строится на том, что именно социальные факторы являются первопричиной становления личности. То есть, все наши стремления не являются следствиями биологических инстинктов, а формируются в процессе социализации. При этом биологические факторы, конечно же, влияют на поведение человека, но не кардинальным образом.

Единство биологического и социального

Биологическое в человеке не отделено от социального. Оно определяет некий набор базовых естественных свойств, продиктованных природой. При этом в процессе социализации человек формирует свою социальную составляющую, которая не заменяет биологическую, а дополняет её. Его социальный и культурный мир строится на биологическом фундаменте генетических предпосылок, в результате чего и формируется уникальная личность с собственным мировоззрением, ценностями, принципами, взглядами и идеями.

Биологическое и социальное в человеке находятся в непрерывном взаимодействии, и это взаимодействие никогда не может считаться завершённым. Биологические функции организма находятся под влиянием социальных факторов в гораздо большей степени, чем у других животных. И всё же не всегда человек может контролировать свои биологические потребности при помощи разума. Более того, часто он даже и не осознаёт, что сейчас природа берёт верх, и очередное решение, по сути, принимает не он, а его животная сущность.

Заключение

С точки зрения современной науки, человек – это уникальное существо с двойной природой. В нас одинаково сильно проявляется как биологическая часть, так и социальная. Первая заложена в нас на генетическом уровне и определяет наш темперамент. Вторая формируется в процессе социализации и оказывает значительное влияние на наш характер. Но ни одна из них не определяет полностью, кем является человек, поскольку биологическая и социальная части неотделимы друг от друга. Поэтому можно сказать, что человек – это уникальное биосоциальное существо.

Источник

Темперамент это…

Темперамент — это совокупность психических и физиологических черт человека, которые определяют характер его реакций на внешние раздражители. К последним относится все окружающее: другие люди, животные, события, обстоятельства и прочее.

В ЕГЭ по обществознанию темперамент — это головная боль всех сдающих. Правда они этого не осознают, а понимают только уже после сдачи экзамена. Чтобы вам не снизили баллы по этой теме, надо четко себе представлять, что такое темперамент? В этой статье кратко и простыми словами как раз об этом как раз и поговорим!

Понятие

Перечитайте определение в начале его статьи. Далее мы его разберем на примерах.

Ну то есть: вот едете вы в переполненном автобусе, вас со всех сторон давят, наваливаются. Вас это бесит, и не только Вас, кстати! Других тоже. Но каждый на это реагирует по разному: кто-то начинает пререкаться с кондуктором, кто-то просит открыть форточку, кто-то просто уставился в одну точку и слушает музыку или аудиокнижку, а кто-то выйдя из автобуса вслух обматерит его и всех его пассажиров, так, что никто не услышал, но тем не менее вслух.

В этом и проявляется темперамент: характер реакции на внешние раздражители. То же самое и с любыми другими ситуациями.

В психологии темперамент понимается исключительно как «совокупность психических свойств человека, от которых зависят его реакции на других людей и социальные обстоятельства».

Между тем в обществознании нам важно понять суть: чем обусловлен темперамент — биологическими или социальными чертами, врожденными или приобретенными? Разобраться в этом крайне важно, потому как многие вопросы на реальном экзамене проверяют именно это. Кстати, про соотношение природного и биологического в человеке детально тут.

Чем обусловлен темперамент

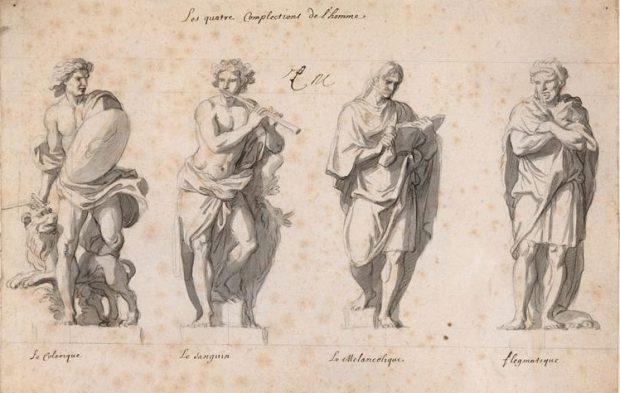

О темпераменте ученые задумались давненько. Одним из первых известных нам людей был Гиппократ — отец медицины. Он считал, что каждый человек реагирует на другого исходя из баланса четырех жидкостей в его организме. Если у тебя много желчи, то будешь холериком (ниже опишем эти виды), и так далее. Гиппократ положил начало гуморальной теории темперамента.

Что же дальше. Дальше был И.П. Павлов, известный физиолог. Проводя свои бесчисленные эксперименты над бедными собаками, он пришел к выводу, что характер рефлексов животных обусловлен не абы чем, а строением нервной системы каждой особи. Именно от нервной системы и зависит реакция животного или человека на внешние раздражители.

Схема «Типы темперамента»

Павлов выделил четыре типа нервной системы, которые позже соотнесли с четырьмя типами темперамента:

- Сангвиники — люди с сильной, уравновешенной, подвижной нервной системой. Это реалисты, материалисты, «живчики», которым постоянно что-то надо от жизни.

- Холерики — люди сильный, неуравновешенный, подвижный. Возбуждение у таких преобладает над торможением. Такие люди будут скорее всего вечно что-то искать: смысл жизни, какую-то высшую цель, не понимая, что сами себе ее могут поставить.

- Флегматики — это люди сильной, уравновешенно и инертной нервной системой. Расшевелить флегматика практически невозможно. Он будет невозмутим даже в самых сложных жизненных обстоятельствах. Как правило это пофигисты.

- Меланхолики — это люди со слабой, неуравновешенной подвижной или инертной нервной системой. Это люди как правило интроверты, направленные в себя. Они могут быть буддистами, аскетами, людьми неординарными и очень интересными, но легко восприимчивыми и ранимыми.

Важно понимать, что в реальности чистых видов практически нет, преобладают смешанные виды.

«Ну так и что?», — спросите Вы. Чем же обусловлен темперамент: природой или социальными явлениями? Кстати, что такое социальное, смотрите здесь. Разумеется природой, биологией. Сами подумайте. Если каждый вид темперамента — это какой-то конкретный вид нервной системы. А чем обусловлена нервная система? Разумеется строением клетки ДНК, наследственностью. То есть если у вас, к примеру, оба родители были флегматиками, то и Вы скорее всего будете таким же. Но тут, понятно, что и у Ваших родителей были родители и как там наследственность повернется, бог его знает!

Но еще раз, темперамент — обусловлен биологически, это биологическое свойство личности. Запомните раз и навсегда. Нервная система — это биология, анатомия. Она не возникает под влиянием воспитания, социализации или в ходе получения обыденного опыта! Она наследуется от рождения и поэтому врожденный! Поэтому если видите в задании ЕГЭ выбрать биологически обусловленные в человеке явления и видите темперамент — смело его выбирайте!

Кстати, все ответы на Банк заданий ФИПИ ЕГЭ по обществу можно скачать отсюда. А ответы ФИПИ по ОГЭ есть тут.

Источник

Биологическое и социальное в человеке — свойства, признаки и факторы развития

Современная наука и обществознание активно занимаются изучением биологической и социальной составляющих человека. Биологическая характеристика человека, как и социальная, состоит из ряда особенностей, в равной степени повлиявших на его эволюционное развитие.

Из этого исходит, что биологическое и социальное в человеке составляют равноценное соотношение, т. е. человек является биосоциальной особью и имеет двойную природу, являясь симбиозом природы и общественного строя.

Далее будут кратко рассмотрены оба вида особенностей человека и их примеры.

Человек как биологическое и социальное существо

Для изучения вопроса доминирования биологического или социального в человеке существует два направления: панбиологизм, настаивающий на биологической уникальности каждого организма (набор генов, характер, темперамент, формирование внешности и физических особенностей) и пансоциологизм, выступающий за биологическое равенство и выдвигающий социальное развитие на первый план (проявляется через влияние на человека воспитания, религии, образования, формирование талантов, личных качеств и восприятия мира).

Согласно философским учениям человек является одухотворенной телесностью и в той же степени телом, наделенным душой и разумом. Согласно этому человек представляет собой земное воплощение духа, вынужденное учиться, трудиться и удовлетворять физические потребности для выживания в природе и обществе.

При этом человек не теряет своей индивидуальности и особенностей характера, делающих его отдельной от социума личностью. Таким образом человек — это уникальная сущность, вмещающая в себя в равной степени земное и духовное.

Основные факторы антропогенеза человека

Антропогенезом называется процесс развития человека, на который напрямую воздействуют биологический и социальный факторы развития.

Биологические свойства эволюции действуют на всех представителей живой природы, в том числе и на человека. К ним относятся: изменчивость наследственности, борьба за выживание, мутации и дрейф генов, природный отбор.

К числу социальных факторов принадлежат: культура, труд, мышление, формирование моральных качеств, развитие социального сознания и речи.

Важнейшим двигателем эволюции является трудовая деятельность — способность создавать инструменты для труда принадлежит сугубо человеку, тогда как животные используют вспомогательные средства для охоты и строительства жилья.

Если биологические особенности развития передаются наследственным путем, то приобретение социальных происходит только во время образования и воспитания.

Биологические особенности человека

Как биологическая особь человек имеет признаки, которые роднят его с другими видами: стремление к продолжению рода, различие по возрасту и полу, потребность в питании, дыхании и сне, наследственность, наличие рефлексов и инстинктов, стереоскопическое зрение, схожее внутреннее строение организма, умение приспосабливаться к разным условиям окружающей среды.

Кроме общих биологических особенностей существуют важные отличительные черты:

наличие морально-психологических качеств (характер, воображение, эмоции, мышление, память);

усложненное строение рук и их подвижность, способность к мелкой моторике;

особая структура мозга и строение черепа;

умение прямо стоять и ходить;

отсутствие плотного шерстяного покрова;

развитый речевой аппарат.

Так как природа опирается на сугубо физические факторы, философия считает духовность и наличие души основным отличием человека от остального животного мира.

Социальные особенности человека

Человек как социальная особь имеет неразрывную связь с обществом. Он может считаться частью социума лишь при вступлении в общественные взаимоотношения, такие как общение, занятие трудом или творчеством, участие в окружающей социальной жизни.

В числе основных социальных факторов развития и жизни человека:

членораздельная речь — человек является единственным биологическим видом, который ею владеет;

логическое и аналитическое мышление;

потребность в социальном взаимодействии;

культурное и духовное развитие;

умение строить и создавать инструменты для труда;

способность к адаптации и обучению.

Благодаря способности к труду, человек смог развить навык мышления и общения, впоследствии создав первобытное общество. Современные основные социальные качества человека заключаются в умении осмысливать и интерпретировать окружающий мир, выражая свое видение через сознание, речь, искусство, умственную и физическую работу.

Воспитание и воздействие окружающего мира формирует поведение и личность человека, на которые влияет также общество, государство, религия, личное мнение и мировоззрение, приобретенное в ходе эволюционного развития.

Человеческое общество отличается умением накапливать, сохранять и передавать полученный извне опыт и информацию и передавать ее из поколения в поколение.

Помимо приспосабливания к окружающей среде, человек также умеет и изменять ее под свои потребности: вырубать леса, возделывать землю, строить дома и фабрики, изготавливать пищу и одежду. Вся деятельность человека основывается не только на инстинктах, как у животных, а на умении моделировать, планировать и анализировать плоды своих действий.

Единство биологического и социального в становлении человека

Прочная взаимосвязь и соотношение социального и биологического в человеке делает его не просто живым организмом с рядом биологических потребностей, но и личностью, обладающей своим характером и мировоззрением.

Существует специальная биосоциальная концепция о развитии человека, которая имеет два метода изучения:

- Натуралистический — превозносит значение природного начала в жизни человека.

- Социологический — считает социальную составляющую главной в человеке, отрицая влияние природной.

Биологическое в человеке предшествует социальному, создавая для него природные и исторические предпосылки. Таким образом социальное становится вторичным и выходит за рамки природного начала, являясь его противоположностью.

Благодарю этому взаимодействию человек является существом универсальным и целостным, объединяющим в себе духовную, психологическую и физическую основы.

Источник