Белые ночи иллюстрации добужинского настроение белых ночей

Но вот художник [Добужинский] берется за работу над «Белыми ночами» Достоевского. Что здесь иллюстрировать? Душевный мир одинокого мечтателя невыразим, внешние события мало интересны и так однообразны. Тогда Добужинский обращает главное свое внимание на архитектурный пейзаж, который лишь «задан» в повести нашему воображению. И надо ли говорить, с какой проникновеннейшей любовью и именно в духе раннего Достоевского воспроизведен Петербург сороковых годов. Всюду – на концовках, виньетках и больших рисунках – мы видим громады многоэтажных домов, тихие ночные улицы, сонные каналы. Фигуры героя и героини сравнительно мало заметны. Здесь два основных момента повествования, психологический и описательный, находятся в обратном соотношении, чем у Достоевского, для которого главное – сердечная драма мечтателя, а картины белых ночей и города – лишь фон. Иллюстратор отнюдь не стремится воплотить все образы писателя, а лишь дополняет его, и именно там, где средства последнего ограничены. Таким образом создается редкая по органической цельности вызываемых переживаний иллюстрированная книга.

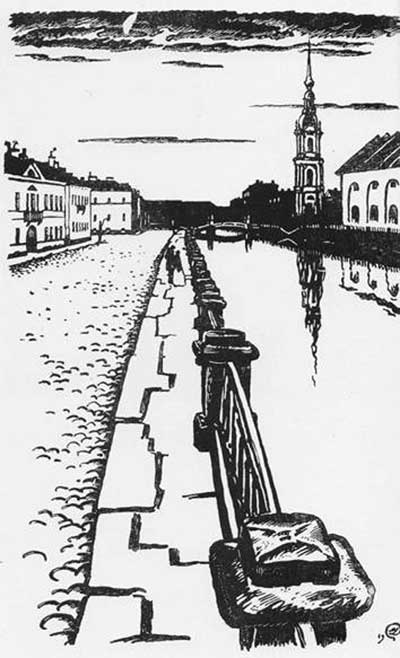

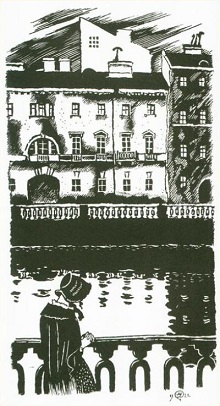

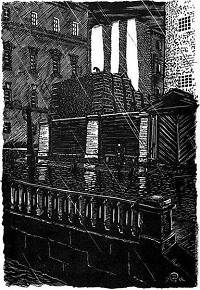

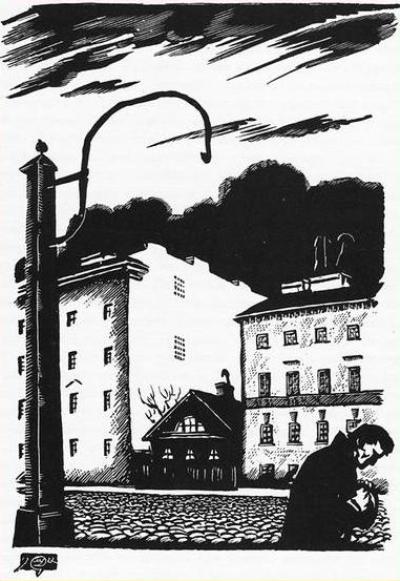

Замечательны сами приемы графики. Обычные «кривизна» линий и эскизность очертаний утратили некоторую прежнюю нарочитость. Каждый штрих стремится быть не только свободным и непринужденным, но лаконичным и внутренне оправданным. С изумительным мастерством при помощи одних лишь контрастов широких пятен типографской краски с белизной бумаги передан белесоватый сумрак северной летней ночи, ранний рассвет, нежные очертания легких облаков и суровые массивы уходящих ввысь домов, штабели дровяного двора, неподвижная поверхность воды и косые линии проливного дождя. Характерно, что нигде рисунок не обведен замыкающей чертой, а непосредственно вливается в плоскость листа. Быть может, это не совсем уместно там, где на передний план сильно выдвинуты какие-либо предметы (решетки канала, фигуры), от которых видна лишь верхняя часть. Но в других случаях достигнуты необычайные эффекты, например в изображении светлеющего неба (утро четвертой ночи) или водной глади (вторая ночь – Екатерининский канал у церкви Николы Мокрого).

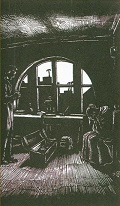

На шести из восьми больших рисунков изображен Петербург белой ночью. Конечно, каждый из них иллюстрирует какое-либо место текста; но фигуры Настеньки и мечтателя воспринимаются зрителем лишь как необходимая часть всего пейзажа. И даже в тех двух рисунках, которые изображают интерьеры, главное – не человек, а окружающая обстановка.

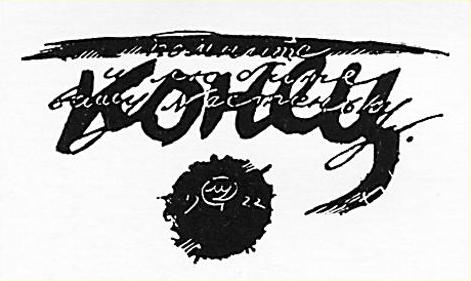

Необходимо отметить еще значение концовок. Именно в них всегда особенно проявлялись вся зоркость и изобретательность Добужинского. Обычно в заключительном рисунке повторяется тот образ, которым выразительно завершается какой-либо отрывок или все повествование (в «Тупейном художнике», в «Западне» и во втором акте «Скупого рыцаря»). Однажды художник просто договорил то, на что лишь намекнул писатель. После заключительной фразы пушкинской «Барышни-крестьянки»: «Читатели избавят меня от излишней обязанности описывать развязку» – нарисовано, как оба отца благословляют Лизу и Алексея. Порой концовка воспроизводит какую-либо случайную, но характерную деталь. Герой «Белых ночей с тоской смотрит, как летом все уезжают на дачу, увозя вещи на возах и барках. И этот мотив использован в очаровательном рисунке, замыкающем первую главу. Но любопытней всего та выдумка, которую проявил иллюстратор при орнаментации заключительных строк повести Достоевского. Он ничего не изображает, а просто поверх пяти букв «конец» надписывает характерным размашистым почерком те слова, что навсегда остаются в памяти читателя: «помните и любите вашу Настеньку». Не все в графике к «Белым ночам» одинаково удачно. Но в целом, повторяем, и по замыслу и по выполнению – это одно из самых совершенных созданий Добужинского.

Иллюстрация тесно связана с той эпохой, в которую она возникла, и с той общественной группой, для которой предназначалась. Как и всякая интерпретация, она принадлежит к наиболее «смертным» видам художественного творчества. А если и остается долго жить, то лишь как рисунок, как графика; ее значение как истолкование памятника другого искусства обычно воспринимается по прошествии известного времени лишь в исторической перспективе. Но рисунки к повести Достоевского так задуманы и исполнены, что это обеспечивает им длительное существование и большую силу воздействия на читателя-зрителя.

Белая ночь

Я ходил по Петербургу ночью,

Белой ночью, вдоль пустых каналов,

И холодные сжимал перила,

Над водою черной наклоняясь.

В темном зеркале канала спали

Опрокинувшихся зданий стены,

И в воде мерцали стекла окон,

А в заре вверху дома горели.

Не у этих ли перил увидел

Достоевский Настеньку когда-то –

Как она глядела безнадежно

В неподвижное стекло канала.

И в ту ночь заря с печалью тихой

Отражалась в окнах, как сегодня.

А в зеленом небе золотился

Тот же самый шпиль Адмиралтейства.

В тишине шаги звучали эхом,

Когда шел я гулким переулком,

Где во мгле домов пустуют стены

За глухою линией заборов.

И все так же эхо повторяет

Одинокий шаг осиротелых,

Кто навеки Настеньку утратил

Белой ночью средь пустынных улиц.

июль – октябрь 1922.

Источник

RARUS’S GALLERY

Fine Books,Prints,Photographs & Icons

Забавная библиография

Сейчас на сайте

Ваше мнение

Достоевский Ф.М. Белые ночи. Рисунки М.В. Добужинского.

Я ходил по Петербургу ночью

Белой ночью вдоль пустых каналов,

И холодные сжимал перила

Наклоняясь над водою черной

Здесь стояла Настенька быть может

Это видел юный Достоевский

Как глядели безнадежно очи

В эту воду темную канала.

А заря не угасала так же

И тоской горели стекла окон

И в зеленом небе золотился

Тот же самый шпиль Адмиралтейства.

И шаги мои звучали эхом,

Когда шел я гулким переулком,

Где жилых домов белеют спины

За глухою линией заборов.

И не так ли эхо повторяло

Звук шагов таких как я прохожих

Одиноких Настеньку искавших

Белой ночью средь пустынных улиц?

июль – октябрь 1922.

Было бы не справедливо говорить, что вся жизнь Мстислава Валериановича Добужинского была связана с Достоевским. Правда, детство будущего художника прошло в Ямской слободе, в тех местах, где тогда же протекали последние годы писателя. Они, маленький мальчик и мастер в апогее творчества, хоть и не знали друг друга, но жили друг от друга в нескольких минутах ходьбы, гуляли по одним и тем же улицам, дышали одним и тем же воздухом. Не случайно тот же воздух, те же улицы, что стали когда-то художественным миром Достоевского, входили в душу и формировали творческую натуру Добужинского. И не случайно главным героем, как отдельных произведений, так и всего творчества этого художника стал Петербург. Он бродил по городу с блокнотом, делал зарисовки: характерные и оригинальные парадные, лестницы, водосточные трубы, брандмауэры – отмечал интересные надписи: вывески, таблички.

Он изучал язык Петербурга. Он вырабатывал на основе языка города, свой собственный художественный язык. Его товарищи по «Миру искусства» искали в городе парадности, показной пышности (а приход Добужинского в это объединение художников совпал с подготовкой к празднованию 200-летия Санкт-Петербурга), и находили их во временах «петровских», временах «екатерининских», очень часто не реальных, а надуманных, иллюзорных. Их творчество было сродни деятельности антиквара, коллекционера, может быть, реставратора. Работы же Добужинского отличались, не уходом в «иные времена, иные миры», но поиском поэтики города в современной художнику повседневности. Язык Петербурга, преломившись в сознании Добужинского и став его собственным языком, определил графическую технику большинства работ Добужинского. Чрезмерная «живописность» была чужда этому городу. Городу, созданному словно одним росчерком пера Петра Великого. Городу, навсегда противопоставившему суровость свою суровости дикой северной природы.

Художественная суровость – таков корень философии Петербурга, как воспринял ее Добужинский: город, ценный сам по себе, город – произведение чистого искусства, но город, враждебный человеку в самых человеческих проявлениях. Вероятно, эта философия и стала точкой соприкосновения художественных миров Добужинского и Достоевского. И видимо, эта философия – причина того, что иллюстрации художника к повести «Белые ночи», выполненные в 1922 году по заказу издательства «Аквилон», стали подлинными шедеврами книжной графики. Художник не стремился в своих работах тотально отразить творчество писателя. Впрочем, это ему, навряд ли удалось бы; время для понимания такого явления, как Достоевский, тогда еще не наступило (как, похоже, не наступило и до сих пор). «Достоевский» остался для Добужинского лишь вспомогательной дисциплиной в его главной теме «Петербург». Самое «петербургское» из произведений писателя стало благодатной почвой для нового постижения «символики» Петербурга, его «символизма», его (пусть пока на уровне чувств, на уровне ощущений) метафизики. В результате город открылся Добужинскому уже не как просто место действия, но как главный персонаж повести, главная и самая активная ее движущая сила, как существо высшего, по сравнению с людьми, порядка. И эта метаморфоза стала постижением Добужинским трагизма, так как понимали его древние: как столкновение человеческого и божественного, реального и нереального, понятного и непостижимого. «Человеческие» персонажи – Настенька и Мечтатель – оказываются у Добужинского лишь частями огромного организма Петербурга. Они полностью подвластны его «глобальной воле», они не существуют отдельно от него. Они могут лишь на какое-то время проявиться на фоне его, но удел их – вновь раствориться в его темных недрах. Город, как «живой» персонаж, приобрел человеческие черты. Да, он может быть добрым, окружая героев «благоприятным» фоном. Но это редко, чаще он жесток, хлеща людей жесткими штрихами дождя, затирая своей темнотой людские индивидуальности. Он может по-доброму разговаривать, но может и едко посмеяться, передразнив изгибом фонарного столба сутулость походки (сутулость души!) Мечтателя.

Источник

Белые ночи иллюстрации добужинского настроение белых ночей

Добужинский. Достоевский. Белые ночи

В этой гравюре – такая исключительность (сравнительно с другими странами, не скандинавскими, конечно), как белая ночь.

Плюс такая неожиданность (признак таланта): рисовать ночь ослепительнее, чем день.

Добужинский и Достоевский

Боже, почему впечатление такой щемящей прелести?

Добужинский. Иллюстрация к повести Ф. Достоевского “Белые ночи”. 1922.

Если б я увидел эту гравюру висящей среди других в музее, я б ни за что не прошёл мимо.

Вообще, я волнуюсь… Слишком много хочу сказать, и не знаю, с чего начать.

Ну начну с волнения.

Есть такой авторитет большой в науке о литературе – Гаспаров. И есть его слова: «не примешивать к исследованию оценку, к науке – критику” ( http://www.zhurnal.ru/staff/gorny/texts/ml_gasparov.html ). – Так это не так. Во всяком случае – для критики. И если она погранична между наукой и искусством, то как ей отказать в какой-то доле научности?

Конечно, если я стану заражать своего читателя впечатлением, которое на меня произвела эта гравюра, то ничего научного в этом не будет. Но что, если у меня есть претензия, что я напрактиковался верно, в соответствии с намерением художника, подсознательным к тому же, передавать то, что во мне самом из-за его произведения поначалу является подсознательным… — Представляете? Какое самомнение! Я посягаю на ранг научности моих озарений!

А как я объективно их докажу?

Вот – одна из причин волнения.

Я успел до того, как сел это вот писать, задать себе вопрос, что меня поразило. И даже успел прикинуть ответ. И это нехорошо. Чаще я не знаю ответа, когда начинаю писать.

Вот и вторая причина волнения: не получилось бы у меня начётничества. (Ибо ответ я нашёл из общих соображений, правда, проверенных на массе случаев.)

Или ладно. Давайте-ка я забуду о страхах, как мне вам понравиться… Я зато в сию минуту не знаю, как я объективно (научно) докажу вам, читатель, свою правоту. Так что соприсутствовать в поиске вы будете.

Но начну с пересказа того, что в голове уже шевелилось.

Общие соображения таковы.

Добужинский сложился как художник в объединении “Мир искусства” в начале ХХ века. Там большинство было ницшеанцами. Можно ожидать, что ницшеанцем стал и Добужинский.

Вообще в начале ХХ века многих тянуло в ницшеанство. “Союз русских художников”, казалось бы, противоположный “Миру искусства”, тоже изобиловал ницшеанцами, выражавшими своими пейзажами необходимую для ницшеанцев Вечность в том, что рисовали образами русской исключительности (любая страна, наверно, это позволяет – неповторимостью своей природы). Исключительность имеет сходимость с менталитетом народа. А тот – не изменяется веками, как и природа. И – чем не Вечность?

А в этой гравюре – такая исключительность (сравнительно с другими странами, не скандинавскими, конечно), как белая ночь.

Плюс такая неожиданность (признак таланта): рисовать ночь ослепительнее, чем день.

Эта неожиданность и приковала моё внимание с самого начала (что я не с самого начала понял, что тоже хорошо, ибо – для меня – является признаком происхождения из подсознания, что – для меня же – является признаком принадлежности к высочайшему рангу в искусстве).

Но тут у меня возник вопрос: зачем Достоевский? И как это соотносится с датой – 1922-м годом. Это год создания СССР. Это начало нового мира, в котором Достоевскому места… не было, потому что Достоевский его, нового мира, приход мыслил в более отдалённом будущем и – с Христом в сердцах. А тут – наоборот всё.

Теперь я понял. Достоевский нужен был как повод обратиться именно к такой исключительности русской, как белые ночи, а у Достоевского было произведение с таким словосочетанием. Плюс привлечение Достоевского вводило в оборот прошлый век. А век и Вечность… Понимаете?

Что Вечности до смены строя…

Добужинский тут даже не скрыл, что у него антидостоевская, так сказать, направленность (тот же творил во имя религиозного социализма: «зачем мы все не так, как бы братья с братьями?” Это цитата из его “Белых ночей”). – В чём антидостоевскость выразилась? – Да в масштабе фигур.

У Достоевского пронзительно-мучительный психологизм от беспощадного неприятия Этой, дурной жизни, ради какой-то – мыслимой только – сверхбудущей: благой, тёплой, братской. Похожей на христианский тот свет после Апокалипсиса, бестелесный.

А какие фигуры у Добужинского? – Их можно и не заметить, счесть, что это трещина в тротуаре. А неожиданная для ночи всё-таки ослепительность – это образ иного, тоже едва мыслимого, но не христианского иномирия. В котором ВСЁ не такое, как в Этом, плохом. И не только отсутствие телесности. – Холодно там. Зато ослепительно…

Впрочем… Ведь Достоевский не принял бы Октябрьскую революцию и победу угнетавшегося большинства в гражданской войне: с кровью дело было. Щепетильный был. Вот и Добужинский щепетильный. Через 2 года уехал из СССР. В СССР ницшеанцы были непереносимы для большинства. Не то, что в начале века, когда это большинство понятия не имело о существовании таких экзотических идеалов, меньшинство же – ими зачастую упивалось.

Это я попробовал через биографию выйти на объективность и тем как-то доказать правоту своей интуиции – изложенном вам художественном смысле гравюры.

Помогут ли объективности поступки других ницшеанцев? Уехали из СССР другие представители “Мира искусства”, бывшие ницшеанцами? Уехали. Сомов, Бенуа, Дягилев, Бакст, Малявин. И хватит, чтоб не пролететь?

Что б могло поддержать мою интуицию? – Мнение авторитета, который и для меня авторитет. Такой есть – Алленов. – Не написал ли он что-нибудь о Добужинском? – Написал:

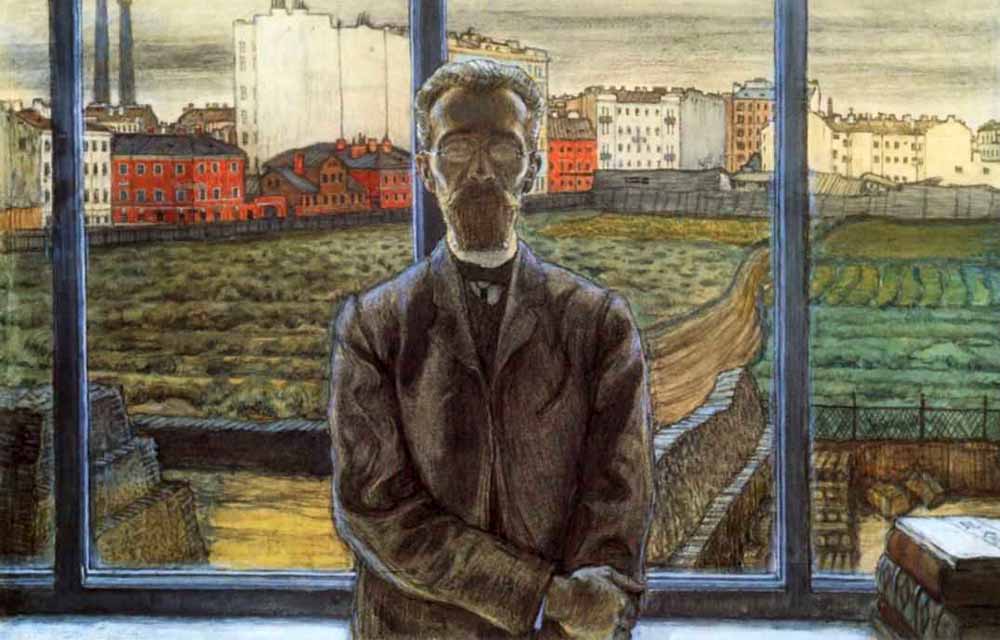

«…у Добужинского современная урбанистическая цивилизация выражается не в поступках и действиях людей, а через облик современных городских строений, плотными рядами замыкающих горизонт, загораживающих небо, перечеркнутое фабричными трубами, ошеломляющих бесчисленными рядами окон. Современный город предстает у Добужинского как царство однообразия и обезличивающего стандарта… программной… является для Добужинского картина “Человек в очках” (1905-1906, ГТГ). На фоне окна, за которым в некотором отдалении перед заброшенным пустырем громоздится городской квартал, изображенный с тыльной, непрезентабельной стороны, где над старыми домишками возвышаются фабричные трубы и голые брандмауэры больших доходных домов, вырисовывается фигура худого человека в обвисшем на сутулых плечах пиджаке. Мерцающие стекла его очков, мешающие увидеть взгляд, совпадая с очертаниями глазниц, создают впечатление пустых глазных впадин. В светотеневой моделировке головы обнажена конструкция голого черепа — в очертаниях человеческого лица проступает пугающий призрак смерти. В аффектированной фронтальности и подчеркнутом вертикализме фигуры, неподвижности позы человек уподобляется манекену. В призрачном человеке Добужинского есть нечто демоническое и жалкое одновременно. Он — страшное порождение и вместе с тем жертва современного города” (Русское искусство. М., 2000. С. 265 266).

Добужинский. Человек в очках. Портрет художественного критика и поэта Константина Суннерберга. 1905. Уголь, акварель, бумага на картоне.

Как это мне напоминает знаменитую скуку в чеховских произведениях, скуку, которою он, заражая читателя, доводит до предвзрыва, причём тот взрыв чуется таким, что уничтожит всю Эту жизнь, такую мерзкую в своей скучности, уничтожит ради иного мира какого-то, нет, не христианского того света (обман то), а… какого-то иного… Увы, недостижимого в Этой жизни.

Если признать за верную мысль, что идеал – штука инерционная, то 17 лет разницы между предыдущим и этим произведением ничего не значит.

Разве что в 1922-м Добужинский уже стал осознавать свой идеал и потому дал сразу образ Иномирия, а в 1905 ещё не осознавал, и выразил подсознательное противоречием. – Чего с чем, спросите? – Отвечу. Обычности (обычно вполне переносимой) с необычностью непереносимости такой обычности.

Ну обычность – это понятно. А вот чем необычность выражена?

Например (если я не ошибся) 156 оконных проёмов аккуратно нарисованы, около ста каких-то кочек на огороде слева (не таких, правда, аккуратных). Это какая ненависть должна кипеть в груди, чтоб заставить себя эту нуду исполнять. А не вдруг замазать всё к чёрту чёрным квадратом, как немного позже Казимир Малевич…

Некоторые называют стиль Добужинского экспрессионизмом. В этом есть некий резон: пронзительные вещи у него. Но.

Но я не хочу согласиться полностью. Экспрессионисты тоже пронзительны, причём зачастую до степени выхода за пределы искусства (воздействуют не непринуждённо, а принуждающе, как жизнь: затыкать уши приходится от резкого звука или отворачиваться, чтоб не стошнило).

Уилл Ламмерт. Голова

помещённое на стене лестницы в Эссенскую биржу, заставить могло отшатнуться: стоит ли туда идти. Но экспрессионисты кричат от утраты идеала, то есть жаждут его, и совсем не такого недостижимого и нечеловеческого как в ницшеанском “над Добром и Злом”. Не зря эта “Голова” – была разрушена пришедшими к власти в Германии фашистами, а они ж ницшеанство уважали.

Теперь – слово адвокату дьявола.

Не может ли как-нибудь “сам Добужинский” опровергнуть отнесение себя к ницшеанцам?

Вот, например, мне доводом в антидостоевской направленности послужила малость человеческих фигурок (тогда как вещь Достоевского пронзительно психологична). А нет ли ещё иллюстраций Добужинского к тому же произведению? Вдруг там – люди покрупнее?

Так и есть! Есть.

Слева – съезжающий временный жилец в доме Настенькиной бабушки, из-за бедности своей, отказывается Настеньку брать с собой (а она, скорее не выдержав скуки продолжать жить приколотой за юбку булавкой к юбке бабушки, чем от силы любви – с её точки зрения сильнее вторая причина – запаковала узелок и первая пришла к постояльцу признаться в любви и в невозможности ей оставаться тут). Но он надеется свои материальные дела поправить и обещает Настеньке через год вернуться, и, если её чувства к нему не переменятся, жениться на ней.

Какой именно момент изображён?

«Когда же отворила к нему, дверь, он так и вскрикнул, на меня глядя. Он думал, что я привидение, и бросился мне воды подать, потому что я едва стояла на ногах. Сердце так билось, что в голове больно было, и разум мой помутился. Когда же я очнулась, то начала прямо тем, что положила свой узелок к нему на постель, сама села подле, закрылась руками и заплакала в три ручья. Он, кажется, мигом всё понял и стоял передо мной бледный и так грустно глядел на меня, что во мне сердце надорвало.

— Послушайте, — начал он, — послушайте, Настенька, я ничего не могу; я человек бедный; у меня покамест нет ничего, даже места порядочного; как же мы будем жить, если б я и женился на вас?

Мы долго говорили, но я наконец пришла в исступление, сказала, что не могу жить у бабушки, что убегу от нее, что не хочу, чтоб меня булавкой пришпиливали, и что я, как он хочет, поеду с ним в Москву, потому что без него жить не могу. И стыд, и любовь, и гордость — всё разом говорило во мне, и я чуть не в судорогах упала на постель. Я так боялась отказа!”

Изображён первый абзац. Ну много – первый и второй. – Пока нет никакого просвета. И потому такая чернота у Добужинского.

Справа, по-моему, такой абзац проиллюстрирован:

«У нас было условие, тогда еще, в тот вечер накануне отъезда: когда уже мы сказали всё, что я вам пересказала, и условились, мы вышли сюда гулять, именно на эту набережную. Было десять часов; мы сидели на этой скамейке; я уже не плакала, мне было сладко слушать то, что он говорил. Он сказал, что тотчас же по приезде придет к нам, и если я не откажусь от него, то мы скажем обо всем бабушке. Теперь он приехал, я это знаю, и его нет!”

Просвет закрывается. И у Добужинского – закат.

Крайнюю степень переживания по этим изображениям (как удалось – для ослепительной… ночи) я не докажу (а для ницшеанства нужна именно крайняя степень: перед таким взрывом, который унесёт, чуется, в иномирие). Правда, впечатление крайности может прийти по ассоциации, от воспоминания (кто читал эту вещь Достоевского и, может, заплакал в конце). Но тогда иллюстрации окажутся за Достоевского, а не против.

Значит ли, что адвокат дьявола победил?

Чтоб не признать его победу, мне придётся Добужинскому приписать поражение. Повторить иномирную исключительность первой гравюры ему больше не удалось.

Конец Добужинского, правда, здорово его разводит с Достоевским.

Достоевский же сделал что? – Он столкнул всю предприимчивость отвергаемого “я”-повествователем типа женщины «это всё такие хозяйки” (и она навязала себя жильцу сначала, и потом – написала ему письмо, и – для доставки этого письма – использовала доброту “я”-повествователя, и, подстраховываясь – раз первый не появляется и не появляется – она обеспечила себе будущее со вторым, с “я”-повествователем, и страхуется на дальше: хочет держать запасного мужа, “я”-повествователя, при себе)… — Это всё одно, что столкнул Достоевский. А с чем столкнул? – С Настенькой, какою она представляется (идеальной) влюблённому “я”-повествователю. – Итого: невозможность достичь идеала в жизни! Зато это только сейчас. В жизни плохой, материальноцентричной. – Вот впечатление от такого столкновения, закреплённое истошным бегством вперёд и ввысь:

«Но чтоб я помнил обиду мою, Настенька! Чтоб я нагнал темное облако на твое ясное, безмятежное счастие, чтоб я, горько упрекнув, нагнал тоску на твое сердце, уязвил его тайным угрызением и заставил его тоскливо биться в минуту блаженства, чтоб я измял хоть один из этих нежных цветков, которые ты вплела в свои черные кудри, когда пошла вместе с ним к алтарю. О, никогда, никогда! Да будет ясно твое небо, да будет светла и безмятежна милая улыбка твоя, да будешь ты благословенна за минуту блаженства и счастия, которое ты дала другому, одинокому, благодарному сердцу!

Боже мой! Целая минута блаженства! Да разве этого мало хоть бы и на всю жизнь человеческую. ”

Такое не годилось ницшеанцу Добужинскому. – И он кончил свой цикл гравюр на конце сомнительного письма Настеньки “я”-повествователю. С чёрной точкой-кляксой. – У ницшеанства скорее сверхпессимизм, чем что-то иное.

Потому и щемит так от красоты первой гравюры.

6 апреля 2016 г.

Впервые (с опусканием пассажа о Гаспарове) опубликовано по адресу

Источник