- О чем может свидетельствовать отсутствие чувства юмора? Рассказывает психотерапевт

- Первоапрельский выпуск программы «Скажите, доктор» посвятили смеху. В студию НТ пришел врач-психотерапевт Дмитрий Бабуров.

- Бехтерев про чувство юмора

- Бехтерев про чувство юмора

- Memento mori по-русски

- Доктор от Бога 2

- Язык не мова

- Находки

- Болезнь Бехтерева (Анкилозирующий спондилоартрит) или нет.

- Моя история болезни или анкилозирующий спондилоартрит

- Н. Бехтерва. «Магия мозга и лабиринты жизни». Библиотека доктора.

- Ученье свет

- Детектор ошибок или кто кому Павлов

О чем может свидетельствовать отсутствие чувства юмора? Рассказывает психотерапевт

Первоапрельский выпуск программы «Скажите, доктор» посвятили смеху. В студию НТ пришел врач-психотерапевт Дмитрий Бабуров.

Смех — отличное лекарство. В чём заключается его полезное воздействие на организм человека?

Вот лишь некоторые факты:

— во время смеха организм сильнее и быстрее насыщается кислородом;

— смех улучшает работу сердечно-сосудистой системы;

— во время смеха усиливается производство эндорфинов, гормонов счастья;

— положительные эмоции улучшают работу головного мозга;

— смех укрепляет иммунитет;

— нормализует уровень сахара;

— повышает стрессоустойчивость и снимает стресс;

— среди долгожителей преобладают люди с хорошим чувством юмора;

— эффективность лечения онкологических болезней выше у тех людей, которые не унывают.

А еще улыбка — это превосходная профилактика дряблости кожи и морщин!

Дмитрий Бабуров также рассказал:

«Доброе слово, открытая улыбка (не европейская улыбка вежливости, а именно открытая) настраивают пациента на позитивный лад и выздоровление. Поэтому любой психотерапевт должен быть в какой-то мере смехотерапевтом, чтобы дарить пациентам позитивные эмоции».

Очень актуально это и для больных коронавирусом. Во время пандемии врач приходил к пациентам в ковидном госпитале. Он поделился с телезрителями своими наблюдениями:

«От атмосферы в палате зависит скорость выздоровления пациентов. Есть четкая зависимость от позитивных эмоций, улыбки, шутки. Когда видишь, как улыбаются пациенты, то понимаешь, что это кандидаты на выздоровление… Видишь, как человеку необходим позитив, насколько его не хватает. Ведь пациент окружен капельницами, больничными стенами, страдающими соседями по палате. И иногда я вижу цепную реакцию: когда начинает улыбаться один, или что-то веселое рассказывает другой, то это заразно в хорошем смысле: появляется общая атмосфера позитива, улыбок, и это здорово».

Во время прямого эфира Дмитрий Бабурин также ответил на интересные вопросы ведущей Светланы Стерлиговой и телезрителей.

Так, например, новгородец Александр спросил врача: «О чём свидетельствует отсутствие чувства юмора и неумение выражать свои эмоции? Это заболевание или просто черта характера?».

Вот, что ответил врач:

«Может быть и такой ответ, и такой. Да, это может свидетельствовать о психическом заболевании. Но это не значит, что каждый человек, у которого отсутствует чувство юмора и который не проявляет эмоции, психически болен. Это далеко не так. И надо уточнить, всю жизнь ли человек такой. Я знаю даже таких детей, у которых проявление эмоций немного зажато, их почти нет. Человек скажет: я всегда был таким, все время, и в институте, и в школе. Он сдержан, эмоционально ограничен в своих проявлениях – это может быть чертой личности человека. И может быть другая ситуация, когда это состояние появилось внезапно — с какого-то момента человек замкнулся, перестал отражать какие-то эмоции, понимать штуки, стал обижаться на юмор. Тогда здесь есть повод задуматься и обратиться к врачу».

Светлана Стерлигова напомнила о сериале «Детство Шелдона» (сериал рассказывает о ранних годах главного героя «Теории большого врзыва») — юный гений не понимал шутки и старался их проанализировать.

Еще интересный вопрос: телезрительница Людмила спросила о том, как влияет на человека насильственный хохот от щекотки.

Врач обратил внимание аудитории на то, что человек не может щекотать себя сам, это связано с тем, что щекотка — внезапное нападение, а напасть на себя самих внезапно мы не можем. По словам Дмитрия Бабурина, это может быть наследственный механизм, который позволяет в игровой форме тренировать себя для нападения. Кстати, это свойственно не только людям, но и шимпанзе, сурикатам и даже совам.

Врач напомнил, что плохого в щекотке нет, но нужно помнить о чувстве меры, так как для человека это может превратиться не в игру, а в пытку.

Если же на вас напали таким образом, то вот полезный совет: чтобы снизить эмоциональный накал, нужно положить обе руки на того, кто щекочет.

Еще больше интересных вопросов и ответов в программе НТ. Выпуск можно посмотреть по ссылке.

Иллюстрации: кадры НТ, открытые источники сети

Источник

Бехтерев про чувство юмора

Десятки научных теорий смеха при всех их различиях сходятся в одном – развитое чувство юмора помогает людям разрядить агрессию, способствует социальной адаптации, избавляет от стрессов. Спорить с этим смешно. Однако в последнее время появляется все больше сообщений о медицинских исследованиях, доказывающих: отсутствие чувства юмора не только затрудняет общение, но и сокращает жизнь.

И, напротив, те, кто любит посмеяться, реже страдают сердечно-сосудистыми заболеваниями, избавляются от излишнего веса, обладают лучшим иммунитетом. Некоторые открытия в этой области поистине сенсационны.

Так, установлено, что тому, кто смеется сто раз в день, это заменяет 15-минутные занятия на велотренажере. А женщины, решившиеся на искусственное оплодотворение, чаще достигают успеха, пройдя после операции курс «клоунской терапии».

Первого апреля 2005 года на интернет-сайте ScienceNow появилось сообщение о том, что сотрудникам института Лейчен в Нью-Джерси (США) удалось обнаружить ген, ответственный за чувство юмора у человека. Такой же ген, получивший название Haha-1, был выявлен у мышей. Правда, у грызунов он находится в «выключенном» состоянии. Когда исследователи «включили» Haha-1 у подопытной мышки, она принялась издавать тонкий прерывистый писк при виде картинки с изображением кота, придавленного наковальней.

Спустя неделю выяснилось: информация была первоапрельской шуткой. Но, как часто бывает, шутливый взгляд на порядок вещей – самое точное отражение того, как все выглядит всерьез.

Смех сделал из обезьяны человека

Одновременно с «уткой-шуткой», пущенной ScienceNow, Джаак Панксепп из университета Боулинг Грин (штат Огайо) напечатал в уважаемом и вполне серьезном журнале Science статью о природе смеха. В отчете о своих многолетних исследованиях профессор доложил научному сообществу, что еще в 2003 году обнаружил у крыс способность смеяться. На крысиный смех мы до сих пор не обращали внимания не в силу отвращения к этим тварям, а потому, что те смеются на очень высокой частоте – до 50 килогерц. В ходе экспериментов группа Джаака Панксеппа установила: крысы, как и люди, делятся на тех, кто наделен чувством юмора и обделен им. Чем чаще биологи щекотали крыс, вызывая у них приступы смеха, тем более те становились контактными, требуя от людей продолжения игры и предпочитая среди сородичей смешливых. «Мы уже вывели крыс, которые более других склонны к смеху, и надеемся выявить у них гены, ответственные за чувство юмора», – без малейшего намека на розыгрыш заявил профессор Панксепп. Умение смеяться, по его словам, появилось у людей гораздо раньше, чем мы обрели умение говорить. Если верить Джааку Панксеппу, смех, активизирующий работу мозга, в конечном счете, и сделал человека человеком.

Подтверждение «теории Панксеппа» дали эксперименты, проведенные учеными из Германии с детенышами шимпанзе и человеческими младенцами. Выяснилось, что смех на ранней стадии развития людей и приматов очень схож. С возрастом строение носоглотки у них начинает сильно отличаться друг от друга, поэтому взрослая обезьяна не способна смеяться так, как смеется взрослый человек. Но вот еще какая любопытная деталь: по статистике пятилетний ребенок смеется 300 раз в день, а взрослый человек – от силы 20. Ученые напрямую связывают это с тем, что взрослые реже попадают в комические ситуации, чем дети. Иными словами, чувство юмора стимулируется игрой или хотя бы ее имитацией. Дети меньше подвержены стрессам оттого, что в процессе игры дают выход эмоциям через громкий смех.

На вопрос, отчего дети растут, а взрослые – нет, удивительный ответ дал на прошлогодней конференции экспериментальной биологии в Сан-Франциско профессор Ли Берк. Эксперименты, поставленные на 16 добровольцах, показали: у людей, ожидающих показа забавного видео, зафиксировано 87-процентное повышение гормона роста, и вырабатывается на треть больше бета-эндорфина по сравнению с теми, кто собирается читать свежую прессу с новостями о политике и катастрофах. Профессор Берк назвал свое открытие «биологией надежды». Гормон бета-эндорфин оказывает обезболивающее воздействие на организм и способствует борьбе с депрессией, а гормон роста играет важную роль в поддержании иммунитета.

Остроумие – от слова «ум»

Вы рассказываете приятелю свежий анекдот и корчитесь от смеха в предвкушении такой же реакции. А у него ни один мускул на лице не дрогнет. Не спешите с возгласом: «Ну, ты и тупой!» Лучше посоветуйте другу обратиться к врачу – отсутствие чувства юмора может стать первичным медицинским диагнозом.

Американским врачам из Медицинской школы университета Рочестера удалось идентифицировать участок головного мозга, отвечающий за чувство юмора. По словам автора открытия Дина Шибаты, «зона смеха» расположена в нижних отделах лобной доли. После микроинсультов, локализованных в этом районе, человек может оказаться начисто лишен способности понимать шутки. В ходе эксперимента добровольцев смешили и изучали изменения, происходившие в их мозгу. Активность в различных отделах мозга фиксировалась при помощи магнитно-резонансной томографии. В будущем такая методика может быть использована психиатрами для оценки тяжести депрессии. Кроме того, именно этот участок мозга отвечает за социальную и эмоциональную оценку и за функцию планирования.

Потеря чувства юмора может быть как врожденной, так и «благоприобретенной». Группа немецких и британских ученых под руководством доктора Дженифер Юкерманн исследовали пациентов клиники Бохум (ФРГ), страдающих хроническим алкоголизмом. Подопытным был предложен ряд остроумных тестов для определения настроения, интеллектуальных возможностей и психомоторных функций. В качестве контрольной группы использовались 29 здоровых людей. Так вот среди пациентов клиники только 68% опрошенных выбрали правильные варианты ответов, а в контрольной группе – 92%. Ученые пришли к выводу: реабилитацию таких пациентов, наряду с их социальной дезадаптацией, затрудняет потеря чувства юмора. Доктор Юкерманн и ее коллеги считают, что необходимы специальные реабилитационные программы, учитывающие эту особенность алкоголиков.

Доктор в клоунском наряде

«Смейтесь чаще и громче!» – призывают людей с избыточным весом специалисты Медицинского центра университета Вандербильта (Теннесси, США). Как показали результаты их клинических исследований, 10–15 минут ежедневного хохота сжигают до 50 калорий – столько содержится в небольшой плитке шоколада. «Мы обнаружили, что смех производит энергию», – ликует руководитель опытной группы профессор Матей Бачовски. По расчетам за год регулярного 15-минутного сеанса смеха можно сбросить до 2 килограммов.

Австрийский психолог Илона Папусек пришла к выводу, что лечение смехом в комбинации с дыхательной гимнастикой – самая эффективная терапия для пациентов с заболеваниями сердца. Коллеги г-жи Папусек из Медицинского центра университета Мэриленда (США) во главе с кардиологом Майклом Миллером установили, что просмотр в кино психологических драм тормозит кровоток на 35%, а смех, спровоцированный комедией, наоборот, на 25% разгоняет кровь. «Эффект забавной кинокартины эквивалентен занятию аэробикой или прохождению курса лекарственных препаратов», – утверждает профессор Миллер.

Смех – не панацея, но, похоже, самое эффективное средство от недугов, подаренное нам природой. Группа врачей из Норвежского научно-технологичного университета в Осло провели тестирование на чувство юмора сорока с лишним пациентов госпиталя Святого Олафа, страдающих хронической почечной недостаточностью и вынужденных регулярно проходить лечение диализом (процедурой очистки крови). Опыт продолжался около двух лет. В итоге выяснилось, что при наличии хорошего чувства юмора риск преждевременной смерти снижается на 30%.

Но самую поразительную связь между смехом и шансами на жизнь обнаружили сотрудники Медицинского центра Ассафа Харофе (Израиль). 33 из 93 женщин, решившихся на искусственное оплодотворение, которых после напряженной операции смешили профессиональные клоуны, успешно забеременели. В аналогичной группе, которую никто не веселил, беременными стали лишь 18 пациенток.

Разумеется, не все российские клиники искусственного оплодотворения в состоянии зачислить в штат клоунов. На худой конец, им можно предложить давать прослушивать пациенткам гомерически смешную песню про Ваню и Зину, смотрящих по телевизору цирковое представление: «Ой, Вань, гляди, какие клоуны! Рот – хоть завязочки пришей. »

Кстати, молодой Высоцкий был уволен из Театра миниатюр, куда поступил на работу после окончания театрального вуза, с формулировкой – «за полное отсутствие чувства юмора». Через несколько лет над его песнями покатывалась вся страна. Так что диагноз «отсутствие чувства юмора» – не смертельный приговор.

Источник

Бехтерев про чувство юмора

По инициативе Всемирной Федерации неврологии 22 июля отмечается Всемирный день мозга.

Любопытно, что мозг, который командует всем нашим организмом, продолжает расти до 25 лет, причём отвечающие за аналитику и планирование лобные доли формируются последними. Что ж, это многое объясняет))) Сегодня считается, что история о том, что мы используем лишь малую часть своего мозга — миф, потому что наш мозг полностью задействован 24/7. Другое дело, что его механизмы мало изучены — это факт. А вот что мы действительно мало используем, так это нашу память, объём которой практически неограничен. Если верить исследованиям, наш мозг состоит примерно из 86 миллиардов нейронов, каждый из которых образовывает связи со своими соседями, и в итоге в мозге человека создаётся сеть из порядка 1 квадриллиона соединений!

И ещё несколько любопытных цифр: скорость передачи мозговой информации — 431 км/ч, при этом человеческий мозг может генерировать около 23 ВТ энергии (достаточно для питания лампочки). И всё это внутри нашей черепной коробки!

Но теперь у человеческого мозга есть серьёзный и, возможно, опасный для самого же человека конкурент — искусственный интеллект.

Предлагаю посмотреть весьма любопытный фильм, в котором рассказ о достижениях советских учёных в производстве сложных электронно-вычислительных машин и первых промышленных роботов сопровождается размышлениями авторитетных учёных, привыкших не только рапортовать, но и действительно размышлять и смотреть вглубь и в будущее: академиков Николая Михайловича Амосова, Ивана Ивановича Артоболевского, Владимира Валериановича Чавчанидзе и Натальи Петровны Бехтеревой. Они с высоты науки, философии и гуманизма размышляют о перспективах развития кибернетики, электронно-вычислительной техники и создания искусственного интеллекта, и эти размышления не на 100% оптимистичны. И время показывает, что эти люди не ошибались в своих опасениях.

Роботы. Роботы. Роботы. 1976. Источник: канал на YouTube «Советское телевидение. Гостелерадиофонд России», www.youtube.com/c/gtrftv

Memento mori по-русски

«И вот я скажу, чтобы побороть страх смерти, нужно жить так, чтобы оставалось сознание небесплодно прожитой жизни, и нужно быть в постоянной готовности умереть. Мы погрязаем в мелочах своей жизни так, что забываем о вечном институте смерти и только вспоминаем о нем, когда смерть постигает друга, когда по улице двигается погребальный кортеж, и даже в эти моменты мы не всегда думаем о том часе, который неизбежно наступит для нас самих. А между тем об этом именно часе и следовало бы вспоминать почаще, но не для того, чтобы горевать и плакаться, а для того, чтобы бодрить себя к деятельности, побуждать к мысли о связи нашей личности со всем человечеством и со всем вообще миром с беспредельным его движением и беспредельным совершенствованием, частицу которого мы осуществляем».

Доктор от Бога 2

Великий психиатр, психолог, физиолог В.М.Бехтерев выбрал специализацию психиатрия, когда учился на первом курсе академии и после сильного переутомления попал в психиатрическую лечебницу. В своё время он был гением в области исследований мозга.

Как и многие гении, Бехтерев не был чужд артистизма и шалостей. Однажды во время обхода он осматривал одного глухого пациента, который показался ему подозрительным. Доктор сказал больному:

– Сейчас я проведу по вашей спине, а вы скажете, чем я проводил – пальцем или бумажкой. Доктор провел по спине больного пальцем, но при этом громко пошуршал бумажкой, зажатой в другой руке.

– Бумажкой, – уверенно ответил пациент.

– Симуляция вульгарис, – заключил Владимир Михайлович. – На выписку.

Умер доктор в возрасте 70 лет по официальной версии от сердечной недостаточности, вызванной тяжелым пищевым отравлением. Однако существует версия, что смерть Бехтерева связана с его консультациями, ведь он осмелился поставить Ленину диагноз «сифилис мозга», а об осмотре Сталина случайно обмолвился публично, так как опоздал на заседание первого Всесоюзного съезда невропатологов и психиатров — дескать, осматривал одного «сухорукого параноика».

Язык не мова

Даже не сравнивай украинскую мову с русским языком! Ничего общего: год-року, мужчина-чоловик, май-травень

Все знают, что украинский — из братской семьи беларуского, польского, чешского, словацкого и другого славянского языка Восточной Европы.

Даже украинское (спасибо) дякую — однокоренное с немецким danke.

Не беда! Ведь русский язык замешан на тюркских корнях (деньга-теньга, ярлык-ярлык, диван-диван) с примесью американизмов: сцена, революшн и. суббота-шаббат.

Далеко не ходи: моя фамилия Бехтерев. В роду до 7 колена — русский на русском.

В инете «лет 100 назад» нашёл объяснение «славянскле пехтер — корзина». Дескать, так называли большого, тучного человека. Ну, не сходится! Не называют детей по кликухе отца.

А вот другое объяснение, что «тюркское бехтер — кольчуга, защита» — идёт! Могли назвать новорожденного Бехтерем с надеждой, что имя защитит 🙂

Уж, не говорю про черты лица (см. аватарку).

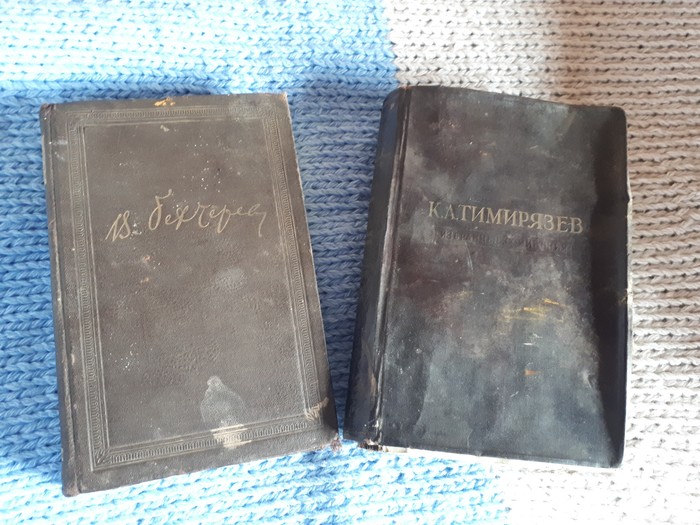

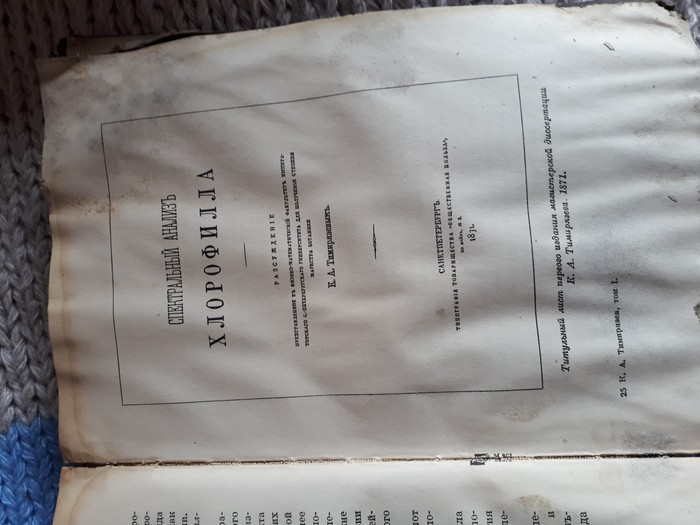

Находки

Залезли сегодня на чердак в саду и нашли!

Аж жутко от осознания, сад купили осенью прошлого года, хозяин дедушка был очень повернут на огородничестве.

Болезнь Бехтерева (Анкилозирующий спондилоартрит) или нет.

Добрый день! Мне 31. В сентябре 2018 работал много на компьтере делал монотонную работу — копировать вствить — подвинуть стрелками. На следующий день заболел сустав указательного пальца правой руки, к обеду начали поднывать фаланги ближе к ногтевой пластине безымянного и среднего левой руки ,затем правой. Начал мазать фастум гелем. За неделю не прошло. Сдал анализы на ревмопробы, с белок, клинический — все анализы- хоть в космос. Пошел к ревматологу. Предварительно ставит диагноз ревматоидный артрит. Назначила дексамитазон. Сказала прийти через неделю с ренгеном кистей, для окончательного диагноза. После приема припарата начали поднывать локти и два пальца на ногах. Сделал ренген. По ренгену все хорошо. Ревматолог сказал что нужно идти к нервапатологу.,потому что дексаметазон должен был помочь. Нервопатолог назначил электронейромиографию — прохождение нервного импульса. Импульс проходит с задержкой. Начали лечение. Через 2 недели без изменений. Он отправляет к еще одному ревматологу. Она отсылает на ренген таза и стоп. Ставят плоскостопие одной ноги второй степени одной первой. По тазу сакроилеит второй степени с правой стороны. Пропил три месяца мелоксикам. Сдал анализ на цинтрулированый виментин — отрицательный. Анализ на уритоплазму, микоплазму, хламидии отрицательный. Все анализы на протяжении всего этого времени отличные. По прежнему ноют пальцы рук, ног, ноют тазобедреные с правой стороны. Сдал анализ на Антиген hla b27 — результат положительный. Ревматолог отменила все таблетки, говорит что это гипермобильный синдром, и направила к генетику и ортопеду. Генетик сказал что ни какого синдрома у меня нет и отправил назад к ревматологу. У ортопеда сделал Ренген Спины—Сколеоз первой степени. Назначил гимнастику и неделю противовоспалительные. Подскажите, что может у меня быть Бехтерева? И у кого нибудь начиналась данная болезнь с пальцев рук, чтобы фаланги ныли или пекли кончики пальцев?

Моя история болезни или анкилозирующий спондилоартрит

Как кто то очень метко пошутил, жизнь на сложности Hard mode.

Таких как я спартанцы скидывали со скалы =D

В трех предложениях о болезни.

* Со временем срастаются позвонки и теряется подвижность.

* Боооооль и страдааания 😀

Более подробно я останавливаться на этом не буду, ибо основной геморрой в этих 3 пунктах.

Как все начиналось

Шел 2015 год, я молодой и красивый занимался велоспортом, работал работу, крутил гайки на мото.

Стрессы, перегрузы и переохлаждения привели к болям в тазобедренном суставе и шее.

Потерпев какое то время я стиснув зубы, мужественно направился в поликлинику.

Они не знают что со мной.

Ок. Пошел по всем врачам, вообще по всем. Меня крутили, вертели, заглядывали в самые темные и потаенные места моего организма и спустя месяц, ревматолог решил что я их клиент.

Далее госпитализация, вновь по кругу все те же анализы за одним исключением. Тест на наличие антигена HLA-b27.

Ооо это гадина еще та. Собственно раз вы это читаете — интриги быть не должно. Тест оказался положительным и я окунулся в этот чудесный мир перекосоебленных и пыхтящих людей.

Постепенно болезнь прогрессировала, катая мою жизнь на американских горках, но почему то преимущественно в низ.

* Я стал стремительно терял вес, 181/80 -> 181/55.

* Начали опухать и загибаться пальцы

* Уже оба тазобедренных болели как черти

* Ослабли колени, боли при подъеме с кровати

* По ночам и под утро дико болела спина

* Шея поворачивается на 20-30 градусов в каждую сторону

* Периодические боли в стопах

* Рот открывается примерно на сантиметр(прием пищи усложнен, но терпим)

Вы видели когда нибудь как бабуля лет 70 идет по лестнице приставными шагами и громко пыхтя, вот так же нынче хожу и я, только мне еще и 30 нет.

Болезнь быстро прогрессировала, я потерял работу, начал прибухивать. Инвалидность не давали и я был почти лежачим.

По утрам бывало срывался в истерику из-за того, что банально не мог встать в туалет.

Ел пачками обезболивающие к которым со временем организм начал привыкать и пребывал в весьма печальном расположении духа.

В этот год таки судьба повернулась ко мне своим прекрасным лицом и ситуация стала в разы легче.

Наконец то я выбил направление на комиссию по инвалидности, которое очень не хотели давать.

Месяца два я мотался по поликлиникам и больницам проходя обследования для комиссии на инвалидность.

Про сам процесс получения инвалидности рассказывать здесь не буду(ибо до сих пор попа горит), если кому то будет интересно дополню в комментах.

И самое главное мне дали направление на предоставление высокотехничной медицинской помощи(ВМП). Ах как сладко звучат эти три буквы=)

Быстро прохожу фтизиатра, сдаю все технологические жидкости организма, делаю экг.

И вот он первый укол.

На следующий день после укола я проснулся, в полусонном состоянии почапал умываться и на середине пути резко тормознул.

Блять, не болит, сука, не болит жеж!!

Господи, мне так хорошо даже после первого секса не было.

Несколько месяцев счастья пролетели незаметно, с работой складывалось не очень. В силу отсутствия у меня вышки работал я всегда физически, соответственно работодателям не нужен работник с таким диагнозом.

Далее как гром среди ясного неба, новость об отсутствии препарата.

Все что было раньше тут же вернулось.

Опять боли, опять обезболивающие, опять уныние.

Спустя полтора месяца препарат появился и инъекции возобновились.

Стало легче, но увы что то в этом механизме сломалось и теперь я не чувствую той легкости которая была до перерыва.

Сейчас инъекции продолжаются, состояние как под хорошей дозой обезболивающего.

Не хорошо и не плохо, так, средне. Иногда балую себя, выпиваю на ночь табус обезболивающего и сплю как младенец.

*Незначительные боли в спине ночью

*Шея все так же плохо поворачиваться по сторонам

*Пальцы почти вернулись в исходное состояние

*Рот без изменений

*Колени не болят, но слабость есть

*Вес 65, чему я очень рад, но хочется еще набрать

*Тазобедренные правый плохой(будет решаться вопрос о протезировании), левый почти в норме.

*Стопы вполне выдерживают несколько часов «на ногах»

Тут чуть сложнее

*Нежелание выходить из дома

*Не комфортно находиться в людных местах

*Агрессивность, вспыльчивость на пустом месте

*Апатия, ничего не радует и не огорчает

*Нет тяги к чему либо, периодически нет аппетита, приходится заставлять себя есть

*Отсутствие и нежелание личной жизни

Жить с этой херней сложно, но можно.

Мне повезло, у меня хорошие друзья, которые не отвернулись от меня и отличные родственники.

У меня есть мечта которая не дает мне совсем скатиться. На данный момент я в поиске работы хоть это и затруднительно, но надежды я пока не теряю.

Впереди еще долгий путь, сука, больно будет еще много раз=) Очень боюсь протезирования, но надеюсь на лучшее.

Вот как то так, получилось скомкано, но что есть, то есть)

И не болейте товарищи!)

*сульфасалазин позже метотрексат

Н. Бехтерва. «Магия мозга и лабиринты жизни». Библиотека доктора.

Наталья Петровна Бехтерева оставила такой невероятный задел в науке, что обрабатывать его, подтверждая или опровергая её предположения, ученым предстоит ещё очень длительное время. Только изданных работ написано ею около четырех сотен, кроме того, при жизни выпущено восемнадцать монографий. Любой большой ученый должен всё время выбирать верный путь: начальство любит результаты, а длительные и дорогостоящие исследования, без очевидного и краткосрочного результата не в чести. (Это правило объясняет в частности, почему с гибелью советской науки в мире почти исчезло такое понятие как фундаментальные исследования. Нет у капитализма ресурсов на «такую ерунду».)

Относительно её взглядов было много споров и при жизни, не стихают эти споры и теперь, когда прошло почти десять лет со дня ее кончины. Однако мне представляется совсем не вредным ознакомиться с её поздней работой, написанной в научно-популярном, не свойственном Бехтеревой жанре.

Вообще, поздние, подводящие итог жизненного и научного пути, труды выдающихся ученых — очень полезны, ведь в них великий ученый может поразмышлять на темы, проработка которых является делом далёкого будущего.

P.S. Предвосхищая споры в комментариях относительно паранойи Сталина, якобы диагностированной её дедом у «Отца народов» скажу, что на лекциях Наталья Петровна отрицала эту сенсацию.

«Магия мозга и лабиринты жизни»

Ученье свет

В царской России евреям можно было жить только в определенных местах, называемых чертой оседлости. За ее пределами разрешено было селиться некоторым категориям евреев, среди которых были купцы 1 гильдии, ремесленники и. проститутки.

Этой возможностью воспользовались еврейские девушки из черты оседлости, чтобы получить высшее образование в Петербурге. Получив официальное разрешение на занятие проституцией – «желтый билет», – они затем приступили к совсем другим занятиям.

Факт такого подлога вскрылся в Петербурге в 1908 году, когда на медицинском освидетельствовании проституток была обнаружена группа из 20. девственниц.

Все они оказались еврейками, студентками психоневрологического института, возглавляемого знаменитым профессором Бехтеревым. Так как это учебное заведение не имело статуса государственного, то лица еврейской национальности не могли там обучаться, если не располагали правом на жительство. Проституция такое право давала, и девушки им воспользовались. Опасаясь громкого скандала, власти вынуждены были разрешить девушкам продолжить учебу.

Детектор ошибок или кто кому Павлов

Пост в Лигу психотерапии

Многие из нас сегодня почувствовали как работает наш «детектор ошибок».

Вот немного информации в тему.

Одним из фундаментальных открытий 20 века в области изучения мозга человека стал особый механизм мозга, открытый Натальей Бехтеревой и описанный ею в 1971 году в книге «Нейрофизиологические аспекты психической деятельности человека» – детектор ошибок.

Как проявляется работа этого механизма в реальной жизни? Наверное, каждому знакомо чувство, когда вы уже ушли из квартиры и закрыли дверь, но показалось, что что-то как будто не доделано, как будто что-то забыли. подчинившись этому чувству, возвращались домой и обнаруживали утюг, который забыли выключить из розетки. Или открытый кран.

Вот это самое чувство, что «что-то не так» – это как раз результат работы этого механизма.

На что направлен этот механизм мозга? Цель его работы – оберегать человека от раздумий в стереотипных, тривиальных ситуациях в ходе обычной жизни.

Каким образом выполняется эта задача, посредством каких алгоритмов?

«Мозговая система «детекции ошибок» работает на принципе сравнения реального состояния внешнего или внутреннего мира субъекта с условной моделью, содержащейся в его памяти.» (Цитата из доклада профессора С.В.Медведева, директора Института мозга человека, 2008 год). По-русски говоря, это означает следующее: мозг сравнивает то, что вы сделали с тем, что вам надо было сделать. И если что не так – шлёт сигнал. Меня лично заинтересовали два момента в описании этого механизма. Первый: откуда он знает, что мне надо было сделать? И второй: как шлёт?

Так-таки, откуда он знает, что мне надо было сделать? Это ведь уж точно не эволюция. Ведь каково бы ни было происхождение человека – эволюция от обезьяны, инопланетное или божественное создание – понятие, что правильно, а что нет, точно не могло быть создано тогда. Хотя бы потому что тогда не было утюгов и дверей, которые надо не забыть запереть ключами. Так откуда?

Эти структуры формируются в ходе индивидуального развития человека. Формирование происходит на основе статистики: какая последовательность действий выполняется чаще всего, та и сохраняется в виде «условной модели» и принимается мозгом за правильный эталон. Если в вашей семье было принято здороваться и говорить «спасибо» и «пожалуйста», то когда вы встречаете кого-то, кто соблюдает эти формулы вежливости, ваш детектор ошибок подает сигнал. А если в вашей семье было принято говорить «ложить» и «ихний», то детектор ошибок отреагирует, наоборот, на грамотную речь.

То есть, для мозга человека правильным является только то, что когда-то было в него положено.

Другими словами, сначала, в процессе обучения чему бы то ни было – а человек учится постоянно, каждую секунду – формируется эта самая «условная модель» по принципу частотности, а в дальнейшем начинает действовать механизм детектора ошибок, который сравнивает то, что вы сделали с тем, что он запихнул в эту «условную модель». С точки зрения цели этого механизма – оберегать человека (=снизить энергозатраты мозга) на раздумья в стереотипных, рутинных ситуациях в ходе обычной жизни – его подход вполне адекватен поставленной задаче. Но с точки зрения развития человека это зачастую означает заучивание («втаптывание») ошибок, ведь в момент формирования «условной модели» мозг не анализирует, корректна эта модель или нет.

Второй вопрос, который меня остро интересует – про «подаёт сигнал». Какой ещё нафиг сигнал? Это явно не речь и не азбука морзе. Так каким же образом мозг передает этот сигнал человеку? Мозг общается на языке химии, и свои сигналы подаёт путём биохимических процессов. То есть, эмоций. Неожиданный переход? Ну почему же. Думаю, всем известно о том, что серотонин – это гормон счастья, а кортизол – гормон стресса. Все слышали про эндорфинчики, про «поешь сладенького – настроение поднимется».

В результате. когда действия человека трактуются мозгом как ошибка (а де факто, просто не соответствуют сохраненной ранее матице, даже если на самом деле они более правильные, чем то, что забито в мозге в качестве эталона), человек ощущает дискомфорт. Если в ответ на дискомфорт не изменяет своё поведение – получает более жесткий сигнал в виде более острой негативной эмоции: злости, разочарования, гнева, ярости, обиды. А если молодец, сделал все «как у меня тут записано» – получает конфетку в виде эмоции радости, счастья, удовольствия.

Ну то есть, вы понимаете, да? Например, все детство ваша мама кричала на, скажем, папу или там детей. Неважно. И вы все детство твердили себе: вырасту – ни за что не буду такой. А в это время ваш мозг мотал там себе на ус, составлял эту самую «условную модель» поведения по какому-то поводу. И вот вы выросли, у вас складывается такая ситуация, в которой ваша мама уххххх как разошлась бы. Но ваш мозг подначивает: ну давай, камон, фигачь! У меня тут и матрица на такой случай припасена – достает ее из дальнего угла чердака и сдувает с нее пыль. Вы его не слушаете, держитесь, но чтобы вернуть вас на праведный путь, мозг начинает вас упрекать. Для начала посылает дискомфорт. Потом – например, раздражение. Ах, ты до сих пор не слушаешься? Ну на злости побольше! А когда вы пойдете у него на поводу – дает вам вкусняшку в виде чувства удовлетворения, спокойствия или, возможно, даже радости.

Ну и кто тут собачка Павлова, а кто Павлов? Кто кого дрессирует?

Разумеется, такие тяжкие случаи, как описано выше, не являются нормой. Голос детектора ошибок в норме лишь совещательный. Определяющим ваши действия он становится в том случае, если детектор ошибок в голове приобретает излишнее влияние (что является заболеванием), либо если та матрица, которую мозг использует как эталон по какому-то поводу, уж очень хорошо заучена, втоптана, вытатуирована в голове.

Жить при совершенно отключенном механизме детекции ошибок вряд ли кому-то понравилось бы. Вы бы теряли зонтики, телефоны и кошельки, не помнили, с кем договорились о встрече, стали бы ходячим воплощением Человека рассеянного с улицы Бассейной. Но ослабить хватку этого механизма до приемлемых величин можно. Можно натренировать мозг так, чтобы он стал пластичным, то есть, умел быстро и без особых возражений :)) перестраивать свои базовые матрицы нейронных связей, а также был менее настойчивым тогда, когда ваши действия с этими матрицами расходятся.

Наверное, самым простым способом тренировки нейропластичности (нейропластичность – способность мозга изменяться и адаптироваться к новым условиям) является физическая активность, особенно такая, когда нужно внимательно работать над координацией (боевые искусства, верховая езда, акробатика, гимнастика), а еще лучше – те, которые выполняются под музыку (танцы, аэробика). Это связано с тем, что в ходе таких тренировок задействованы все отделы мозга, и перестраивая нейронные связи для якобы неважной цели (правильно выполнить спортивное движение) мозг тренируется перестраивать нейронные связи для любой задачи. А самым лучшим способом тренировки пластичности мозга является творчество. Одним из обязательных определений творчества считается отход от стереотипа, предложение новых оригинальных, продуктивных решений. Творчество всегда развивается в рамках какой-то деятельности и одновременно происходит с выходом за ее рамки.

Источник