Эмоциональный интеллект в учебе: польза или еще одна выдумка

О чем эта статья:

Что такое эмоциональный интеллект

Эмоциональный интеллект (EQ) — это супер-сила, с помощью которой можно распознать свои и чужие эмоции и управлять ими. Увы, это не то, что можно освоить раз и навсегда, но тем интереснее — это бесконечный простор для исследования.

Психологи выделяют пять компонентов эмоционального интеллекта:

Самоосознание (self-awareness) — это понимание своих сильных и слабых сторон. Анализ своих чувств и реакций: что я испытываю, когда отвечаю у доски или иду по высокому мосту над рекой.

Саморегуляция (self-management) — это способность контролировать свои эмоции, выражать или сдерживать их в соответствии с ситуацией. Например, заметить, что обиделся на друга, понять, почему именно и вместо игры в молчанку — поделиться с другом своими переживаниями и продолжать дружить.

Мотивация (motivation) — это осознание своего желания, умение приложить усилия для достижения цели. Мотивированным людям проще делать выбор, расставлять приоритеты и предпринимать действия.

Эмпатия (empathy) — это понимание чужих эмоций, способность сопереживать и общаться с учетом состояния собеседника. Этот навык помогает создать доверительные отношения с любым человеком.

Социальные навыки (relationship skills) — это набор навыков, которые помогают выстраивать отношения с людьми в зависимости от цели и обстоятельств. Как говорить и убеждать, как слушать и поддерживать, как использовать мимику и жесты.

Зачем развивать эмоциональный интеллект у детей

Кажется, чтобы стать успешным, нужно обязательно делать упор на развитие умственных способностей. Отсюда так много дошкольных программ, кружков, образовательных центров, где в ребенка пытаются впихнуть столько, что не каждому взрослому под силу освоить.

Но дело не только в интеллекте: кроме новых знаний, ребенку также нужно, чтобы с ним поговорили про его чувства, помогли разобраться в отношениях с одноклассниками или просто окутали теплом и поддержкой.

Современные исследования доказывают важность знакомства ребенка с эмоциональной сферой. И выгода очевидна не только в рамках быта, но и в школьных дисциплинах.

Например, в Стэнфордском исследовании ученые наблюдали за жизнью добровольцев с детства до самой старости и выяснили: IQ нельзя считать надежным показателем успеха.

Топовые специалисты и руководители не были умнее тех, кто до пенсии занимал должности попроще. На самом деле секрет успеха скрыт в развитом эмоциональном интеллекте: навык решать конфликты, сила воли, настойчивость, способность отложить маленькое удовольствие сейчас ради большой награды потом. Самое любопытное, что участники исследования проявляли эти качества уже будучи подростками.

Но дело не только в детях. То, как родитель обращается с собственными чувствами — крайне важно для воспитания детей. На бесплатном курсе Skysmart «Учеба без слез» психолог Екатерина Мурашова рассказывает, что делать родителям с постоянной тревогой и чувством вины и как правильно злиться на ребенка и домашних. Присоединяйтесь!

В чем польза эмоционального интеллекта для учебы

Хорошо развитый эмоциональный интеллект помогает школьникам лучше учиться и выстраивать надежные отношения со сверстниками и учителями. Как это происходит:

- Ребенок адекватно реагирует на стресс. Вместо истерики из-за низкой оценки, он говорит, что ему обидно и интересуется, как это можно исправить.

- Ребенок проявляет свои переживания и понимает эмоции других. Вместо неуместных шуток и сумбурных разговоров, он знает, как донести свою мысль и получить то, что для него действительно важно.

- Ребенок стремится быть в контакте с учителями и одноклассниками. Легко знакомится с новыми людьми, проявляет внимание к собеседнику, сглаживает острые углы.

- Ребенок владеет саморегуляцией, легко перемещает свое внимание. Умеет переключить внимание из игры на смартфоне на вопрос про Древний Рим.

Как учить детей эмоциональному интеллекту

Создать безопасную среду. Это пойдет на пользу не только детям, но и взрослым. Знать, что есть место, где тебя не осудят, примут в любом настроении и поддержат — очень ценно. А если везде есть ощущение, как на «пороховой бочке» — развиваться крайне сложно.

Не игнорировать чувства ребенка и задавать вопросы. Это поможет ему научиться чаще обращать внимание на себя и не ждать интерпретации других, как в том анекдоте.

Например, если ребенок переживает из-за плохой оценки — предложить ему сделать перерыв и вместе поиграть на улице, а после выполнить работу над ошибками. Выгрузить эмоции через тело — отличный способ справиться со стрессом.

Пополнять словарь эмоций. Нейробиологи объясняют: невозможно управлять эмоциями, если мы не знаем, как они называются. Например, у грусти есть множество оттенков: уныние, растерянность, отчаяние. Их важно различать, потому что каждое чувство проявляется и корректируется по-разному.

Чтобы помочь ребенку расширить эмоциональный словарный запас, можно играть с карточками: на каждой написать разные чувства и несколько раз в день искать подходящее описание для состояния в этот самый момент. Еще можно распечатать колесо эмоций Роберта Плутчика и вечером отмечать, какая эмоция преобладала сегодня.

Играть в игры живого действия. Ролевая игра — отличный способ научить детей навыкам межличностного общения, эмпатии и эмоциональной регуляции. Например, а образе Человека Паука ребенку может быть проще проживать разные сценарии, экспериментировать и самовыражаться.

Читать вместе художественную литературу. Чтение — самый эффективный тренажер для развития эмпатии. Оно помогает детям развить «модель психического состояния человека» — так они учатся понимать, что испытывает другой человек.

Нас окружает множество технологий, которые делают нашу жизнь комфортнее. Но выстраивать близкие отношения с машиной невозможно, а с людьми — важно. Поэтому учить детей быть в контакте со своими чувствами и эмоциями с ранних лет — отличная инвестиция в их успешное и счастливое будущее.

Источник

Адаптация за эмоционального интеллекта

В психологической науке уже достаточно детально рассмотрены такие понятия, как эмоциональный интеллект и адаптивные способности. Однако еще недостаточно исследован весь спектр взаимосвязей между этими категориями в конкретных сферах деятельности. Например, в учебной сфере. В своей работе мы предприняли попытку определить наличие взаимозависимости между адаптивными способностями и эмоциональным интеллектом, а также его компонентами применительно к учебной деятельности студентов. Оптантами в нашем исследовании выступали студенты нескольких факультетов СЗИ РАНХИГС, обучающиеся на разных курсах. Нашей задачей было выявление корреляционных взаимосвязей между исследуемыми признаками у студентов разных курсов.

Как известно, эмоциональный интеллект представляет собой способность выявлять, распознавать и дифференцировать эмоции (как собственные, так и возникающие у других людей), а также способность использовать понимание эмоций для управления своим поведением и отношениями с окружающими [4].

Именно достаточный уровень сформированности эмоционального интеллекта определяет, каким образом мы управляем своим поведением, выстраиваем линию поведения в сложных социальных ситуациях и принимаем личные решения, направленные на достижение позитивных результатов [1].

Для диагностики эмоционального интеллекта нами была выбрана методика Н. Холла, зарекомендовавшая себя как хорошо валидизированная и адаптированная для русскоязычной выборки.

Эмоциональный интеллект, согласно концепции Холла, подразделяется на 5 компонентов:

1. Эмоциональная осведомленность.

2. Управление своими эмоциями (под которым понимается эмоциональная отходчивость, отсутствие эмоциональной ригидности).

5. Распознавание эмоций других людей (перцепция и способность воздействовать на эмоциональное состояние других людей) [2].

Чем выше показатели по каждой из этих шкал, тем более развит эмоциональный интеллект и, следовательно, тем осознаннее и результативнее происходит взаимодействие с другими людьми.

Вторая категория, рассматриваемая в настоящей работе, – это адаптивные способности. В широком смысле адаптация – это приспособление к окружающим условиям. Для ее диагностики нами был использован многоуровневый личностный опросник «Адаптивность» (МЛО-АМ) А.Г. Маклакова и С.В. Чермянина [5].

Известно, что лица, имеющие высокую степень выраженности адаптивных способностей, относительно легко адаптируются к новым условиям внешней среды, адекватно ориентируются в ситуациях, быстро разрабатывают стратегии поведения. Личности же с низко развитыми адаптивными способностями иногда демонстрируют социальную дезадаптивность, вплоть до того, что сами того не желая могут быть втянуты в конфликтную ситуацию, иногда до совершения поступков, которые могут окружающими интерпретироваться как асоциальные.

Здесь важно уточнить, что чем выше тестовое значение – тем ниже уровень адаптивных способностей, и наоборот: чем ниже числовой показатель по тесту – тем выше адаптивные способности.

Для выявления корреляционных связей между показателями различных компонентов эмоционального интеллекта и адаптивных способностей нами был проведен корреляционный анализ с последующим построением корреляционных плеяд. Как известно, корреляция – это согласованность изменения признаков.

Алгоритм проведения корреляционного исследования и его интерпретация приведены во многих учебных пособиях [3], поэтому останавливаться на описании данного алгоритма авторы не считают необходимым.

В представленной ниже таблице даны результаты расчетов в виде матрицы интеркорреляции, отражающей показатели адаптивных способностей и эмоционального интеллекта, а также его компоненты у студентов на 1-м курсе обучения.

Здесь и в дальнейшем мы предлагаем использовать следующие аббревиатуры:

● АС – адаптивные способности

● ЭИ – эмоциональный интеллект

● ЭО – эмоциональная осведомленность

● УСЭ – управление своими эмоциями

● РЭ – распознавание эмоций других людей

При объеме выборки n = 21 критическими являются следующие значения коэффициентов корреляции:

Красным цветом в таблице отмечены связи на уровне стат. значимости (р ≤ 0,05). Синим – на уровне высокой статистической значимости (р ≤ 0,01).

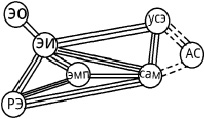

На основании указанной матрицы интеркорреляций мы строим корреляционную плеяду, отражающую взаимосвязи тестовых показателей у студентов 1 курса.

Матрица интеркорреляции, отражающая показатели адаптивных способностей и эмоционального интеллекта, а также его компоненты у студентов на 1-м курсе обучения

Рис. 1. Корреляционная плеяда, отражающая взаимосвязи тестовых показателей у студентов 1-го курса

Корреляционная плеяда имеет 2 ядра, в качестве которых выступают показатели эмоционального интеллекта и самомотивации. Каждый из названных показателей имеет 5 связей. Так, эмоциональный интеллект имеет статистически значимую связь с эмоциональной осведомленностью и высоко статистически значимые связи с показателями управления своими эмоциями, эмпатией, самомотивацией и распознавание эмоций у других людей. В свою очередь самомотивация имеет статистически значимые связи с адаптивными способностями и эмпатией, а высоко статистические значимые связи – с показателями управления своими эмоциями, распознаванием эмоций.

Адаптивные способности имеют отрицательную статистически значимую связь с самомотивацией и отрицательную высоко статистически значимую связь с управлением своими эмоциями, что означает следующее: чем выше эти компоненты, тем выше адаптивные способности. Кроме того, значимым является, что студенты первого курса показывают самый высокий уровень развития адаптивных способностей. Это можно интерпретировать следующим образом: студенты первого курса, попав в новую среду, стремясь организовать вокруг себя комфортные условия и произвести приятное впечатление, показывают высокий уровень развития адаптивных способностей и эмоционального интеллекта в общем, а также его компонентов.

Далее представлена матрица интеркорреляции, отражающая взаимосвязи тестовых показателей студентов 2-го курса.

При объеме выборки n = 5 критическими являются следующие значения коэффициентов корреляции:

Красным цветом в таблице отмечены связи на уровне стат. значимости (р ≤ 0,05). Синим – на уровне высокой статистической значимости (р ≤ 0,01)

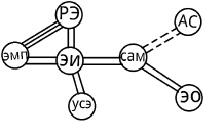

В результате мы можем построить корреляционную плеяду, отражающую взаимосвязи тестовых показателей у студентов 2-го курса.

Рис. 2. Корреляционная плеяда, отражающая взаимосвязи тестовых показателей у студентов 2-го курса

Матрица интеркорреляции, отражающая взаимосвязи тестовых показателей студентов 2-го курса

Представленная здесь корреляционная плеяда имеет уравновешенную структуру. Ядром корреляционной плеяды является эмоциональный интеллект, который образует четыре статистически значимые связи: с самомотивацией, управлением своими эмоциями, эмоциональной осведомленностью и распознаванием эмоций других людей. Таким образом, можно сделать вывод, что чем выше показатель эмоционального интеллекта, тем выше показатели остальных его компонентов. Адаптивные способности у студентов 2-го курса имеют статистически значимую отрицательную корреляцию с самомотивацией, что означает что чем выше самомотивация – тем выше адаптивные способности.

Далее дана матрица интеркорреляции, отражающая взаимосвязи тестовых показателей студентов 3-го курса.

При объеме выборки n = 11 критическими являются следующие значения коэффициентов корреляции:

Красным цветом в таблице отмечены связи на уровне статистической значимости (р ≤ 0,05). Синим – на уровне высокой статистической значимости (р ≤ 0,01).

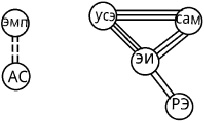

Используя данную информацию, мы можем построить корреляционную плеяду, отражающую взаимосвязи тестовых показателей у студентов 3-го курса.

Рис. 3. Корреляционная плеяда, отражающая взаимосвязи тестовых показателей у студентов 3-го курса

Данная корреляционная плеяда разбита на два не связанных между собой блока. Ядром корреляционной плеяды здесь выступает эмоциональный интеллект, так же, как и у представителей предыдущих курсов. Особенностью для характеристики студентов 3-го курса является появление корреляционной цепочки, в которой эмпатия и адаптивные способности имеют отрицательную статистически значимую связь, что означает, что чем больше выражена эмпатия, тем выше адаптивные способности. Мы предлагаем интерпретировать это следующим образом. К 3-му курсу, когда коллектив сформирован, студентам становится проще поддерживать отношения, и для того, чтобы успешно адаптироваться, достаточно развитых эмпатийных качеств.

Матрица интеркорреляции, отражающая взаимосвязи тестовых показателей студентов 3-го курса

Матрица интеркорреляции, отражающая взаимосвязи тестовых показателей студентов 5-го курса

В следующей таблице мы представили матрицу интеркорреляции, отражающую взаимосвязи тестовых показателей у студентов 5-го курса.

При объеме выборки n = 9 критическими являются следующие значения коэффициентов корреляции:

Красным цветом в таблице отмечены связи на уровне стат. значимости (р ≤ 0,05). Синим – на уровне высокой статистической значимости (р ≤ 0,01).

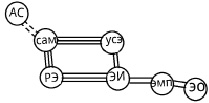

На основании анализа матрицы интеркорреляций мы строим корреляционную плеяду, отражающую взаимосвязи тестовых показателей у студентов 5-го курса.

Рис. 4. Корреляционная плеяда, отражающая взаимосвязи тестовых показателей у студентов 5-го курса

Настоящая корреляционная плеяда имеет двуядерную структуру. Ядрами здесь выступают эмоциональный интеллект, образующий три статистически значимые связи и одну высоко статистически значимую, и самомотивация, образующая две статистически значимые связи и две высоко статистически значимые. Таким образом, показатель самомотивации снова начинает доминировать над другими компонентами в составе эмоционального интеллекта и коррелировать с адаптивными способностями. Это обусловлено, судя по всему, тем, что 5 курс является завершающим, студенты понимают неизбежность скорого распада коллектива; они предвидят необходимость поиска места дальнейшей работы, что является само по себе сильным стрессогенным фактором и требует от них внутренней мотивации и собранности.

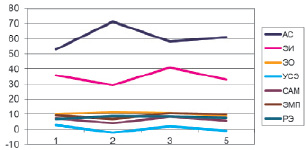

Для наглядности представим сводный график динамики изменения исследуемых конструктов на 1, 2, 3 и 5 курсах.

Из данной диаграммы видно, что:

- наименьшее значение числового показателя адаптивных способностей на 1-м курсе, следовательно (поскольку низкие тестовые показатели свидетельствуют о высокой выраженности), именно там успешнее всего проходит адаптация. Пик дезадаптивности достигается на 2-м курсе и впоследствии понижается;

- на всех годах обучения у студентов достаточно низко развит показатель управления своими эмоциями. Особенно низко опускается он на втором курсе;

- большая часть компонентов эмоционального интеллекта демонстрируют стабильность на разных курсах, что позволяет рассматривать эмоциональный интеллект как устойчивое свойство личности;

- колебания эмоционального интеллекта в первую очередь связаны с колебаниями показателей управления своими эмоциями.

По результатам исследования были сделаны следующие выводы:

● корреляционные плеяды для представителей разных курсов имеют разные структуры, они отличаются степенью устойчивости и вовлеченности различных показателей в свои структуры;

График динамики изменения исследуемых конструктов

● в выявленных плеядах наиболее часто с показателем адаптивных способностей коррелировал такой компонент эмоционального компонента, как самомотивация;

● кроме того, у представителей 1-го и 3-го курсов адаптивные способности наиболее тесно коррелировали с показателями управления своими эмоциями (на 1-м курсе) и эмпатии (на 3-м курсе);

● колебания эмоционального интеллекта зависят от колебаний способности управлять своими эмоциями;

● эмоциональный интеллект выступает уже в студенческом возрасте как устойчивое свойство личности;

Нами также показано, что эмоциональный интеллект отрицательно коррелирует с тестовыми показателями адаптивных способностей (следует еще раз подчеркнуть, что низкие тестовые показатели в МЛО-АМ свидетельствуют о высокой выраженности АС). Это позволяет предположить, что наиболее успешные в учебном плане студенты одновременно являются и наиболее адаптивными. Таким образом, эмоциональный интеллект можно рассматривать как критерий успешной адаптации к учебному процессу.

Рецензенты:

Белов В.Г., д.псх.н., д.м.н., профессор кафедры психологии и развития, Санкт-Петербургский государственный институт психологии и социальной работы, г. Санкт-Петербург;

Бирюкова Г.М., д.псх.н., к.ф.н., профессор кафедры общегуманитарных дисциплин, Санкт-Петербургский юридический институт, г. Санкт-Петербург.

Источник