Аболин эмоциональная устойчивость это

ЭМОЦИОНАЛЬНАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ И ПУТИ ЕЕ ПОВЫШЕНИЯ

Теоретический анализ проблемы эмоциональной устойчивости 1 обнаружил следующую тенденцию в методологии ее изучения. Хотя многими исследователями признается решающее значение для ЭУ таких параметров, как интенсивность и знак переживаний, эмоциональная реактивность и т. д., в работах последних лет [7], [10], [11], [12], [15] ЭУ описывается как наименее эмоциональное, наименее фоpмируемое и развиваемое качество личности. Весьма часто при рассмотрении вопроса о ее развитии преувеличивается роль биологических факторов. Поэтому становление ЭУ идет подчас стихийно, не выступая в практике предметом целенаправленной систематической работы психологов и педагогов. Такое положение обусловлено следующими причинами: 1) широко распространенным суждением о дезорганизующем влиянии эмоций, якобы не способных регулировать напряженную деятельность, 2) существующим множеством разнообразных определений понятия ЭУ, разноуровневых факторов и критериев, 3) отсутствием четкого методологического подхода в описании ЭУ как целостного процесса эмоциональной саморегуляции человеком напряженной деятельности. Первое и третье обстоятельства обусловлены, на наш взгляд, недостаточным вниманием исследователей к напряженным видам человеческой деятельности, которые не вписываются в типовую специфику ненапряженных видов. Это приводит, с одной стороны, к обогащению одного понятия (интеллекта или воли), с другой — к трансформации напряженной деятельности в нечто иное, например в ограниченную безэмоциональную, чисто рациональную или искусственную деятельность. В данной статье на основании обобщения результатов многолетних экспериментальных и теоретических исследований предпринята попытка ответить на вопрос: определяют ли эмоциональные механизмы напряженной деятельности, а также обучение и воспитание человека его ЭУ, и если определяют, то каков характер связи между ними?

Значение адекватного ответа на поставленный вопрос обусловливается множеством причин. Среди них: высокий динамизм развития производственной жизни нашей страны, непрерывное повышение напряженности процесса реализации человеком учебной, трудовой, спортивной и других видов деятельности, ломка (размывание) устоявшихся стереотипов поведения, повышенный запрос к своевременности и эффективности принятия человеком решений, к быстроте и точности его действий и операций, социальный заказ на исследование закономерностей эмоциональной сферы человека, на разработку психологической стратегии воспитания личности, способной продуктивно осуществлять профессиональную деятельность в напряженных ситуациях.

Основной методологический принцип нашего исследования состоял в изучении ЭУ не как частного и второстепенного фактора (компонента) продуктивности напряженной деятельности, который «действует» наряду с другими [4], [7], [9], [12], а как результата функционирования целостной системы саморегуляции [6], интегрально характеризующей особенности отражения и результаты этого отражения в деятельности. Отсюда необходимость выявления тех принципов, закономерностей, механизмов и путей развития сложной системы процесса

эмоциональной саморегуляции напряженной деятельности, благодаря которой сохраняется высокий уровень ЭУ.

Поставлена цель — рассмотреть саморегуляцию напряженной деятельности как целостную систему, установить связь уровня эмоциональной саморегуляции с продуктивностью напряженной деятельности, выявить зависимость ЭУ от особенностей эмоциональной саморегуляции.

Предполагалось, что ЭУ в условиях напряженной деятельности опосредуется целостным процессом эмоциональной саморегуляции в единстве рациональных, эмоциональных и физиологических проявлений. Эмоции в процессе саморегуляции напряженной деятельности выполняют множество регуляторных частных функций, которые могут быть сгруппированы в определенные функциональные звенья. Эмоции участвуют в непосредственной координации возникновения и преобразования характера функционирования интеллектуальных и волевых регуляторов. Становясь, например, «внутренней проекцией», являющейся более свернутым воспроизведением рационального уровня, эмоции делают возможным его продуктивное функционирование в напряженных условиях. У эмоционально неустойчивых (ЭНУ) людей переживания напряженной деятельности переходят в аффективные процессы, на проявления которых сказываются базальные (более древние) эмоциональные содержания. Аффективный процесс имеет синкретический характер. В качестве определяющего средства повышения ЭУ будет выступать специально разработанная программа, предусматривающая, наряду с тождественными (рациональными), и нетождественные (пристрастные) преобразования человеком предметных условий и ситуаций. Формирование пристрастных преобразований осуществляется в эмоциогенных (эмоционально оформленных) условиях деятельности.

Реальным объектом экспериментального исследования был спорт высших достижений, который представляет собой сложнейший и напряженнейший вид исполнительской деятельности [14]. Подробное описание методического подхода и методик исследования представлено в одной из наших работ [2].

При анализе экспериментального материала выяснилось, что эмоционально устойчивые спортсмены при самооценке своих особенностей саморегулирования напряженной деятельности обращаются к метафорическому языку, эмоциональным восклицаниям, образным выражениям, эмоционально-экспрессивным реакциям, а также к собственно переживаниям и чувствам. Например: «злой, как бык», «борется по-кошачьи», «задиристый, как петух», «боязно», «увалень», «пенек», «тревожно», «зло идти вперед», «чувствую, что. », «разбалтывать», «чутье» и т. п. Оказалось, что в условиях напряженной деятельности во многих случаях невозможно осуществлять рациональные способы и средства коммуникации, сбора и преобразования информации, так как они, по мнению спортсменов, «длинны», «суховаты», «холодны», «вялы» и т. д. Для реализации напряженной деятельности необходимо иметь особо сконструированные, свернутые или уплотненные формы саморегуляции.

Именно эмоциональные характеристики представляли собой «центры» обобщенного эмоционального образа — системы, состоящей из множества тождественных признаков, свойств (пространственных, временных и смысловых) соревновательных ситуаций и, в свою очередь, организующей дальнейшую саморегуляцию целостного действия. В этом можно было убедиться при проведении специально организованных экспериментов, направленных на выявление рационального содержания эмоциональных образов и их переживаний. Для этого использован прием «прямого» извлечения пространственно-временных (статических, динамических, функциональных, результативных) предметных условий соревновательного действия и его образного и эмоционального эквивалентов из вербальных ответов испытуемых. Было установлено, что обобщенные эмоциональные образы и их переживания индивидуальны. Все они получают свою определенность в пространственно-временной и смысловой организации предметных условий. Кроме того, эмоциональное оценивание — это не только регуляция напряженной деятельности текущими (поверхностными) эмоциональными переживаниями, но и влияние, оказываемое ядерными эмоциональными образованиями. В исследовании установлено, что пережитые ранее эмоции изменяют структуру и содержание спортивного опыта, переживаемого эмоционально, который существенно определяет отношения спортсмена к предметам и ситуациям, его поведение в целом. Таким образом, в напряженной деятельности происходит перевод отображаемых предметных условий с рационального (тождественного) языка на язык эмоциональный.

Дальнейший анализ экспериментального материала показал, что напряженная деятельность эмоционально устойчивых спортсменов включает в себя множество рациональных

феноменов, проявляющихся в операциях по выбору и формированию цели, субъективного образа значимых условий, характеризующихся ориентировочной направленностью, в действиях (внутренних и моторных) по проигрыванию-опробованию технических приемов, в операциях по оценке контролируемых условий соревновательной деятельности, в рефлексивных воздействиях (управлениях) на действия противника, в операциях по выбору тактического плана схватки и подготовке к его реализации, в поисках новых планов, обеспечивающих преимущество над противником, в операциях по контролю за результатами своих действий и т. д. Выяснилось, также, что в соревновательном действии в целом (9 мин) наибольшее время затрачивается на разведывательное ознакомление с соперником (140 с) и подготовку ситуации для реализации тактического плана (135 с). На реализацию тактического плана, контроль и коррекцию требуется соответственно 90 и 120 с. Установлено, что удельный вес и временная протяженность каждой регуляторной функции не остаются постоянными. Они оказываются чувствительными ко многим беспрерывно меняющимся условиям соревнований.

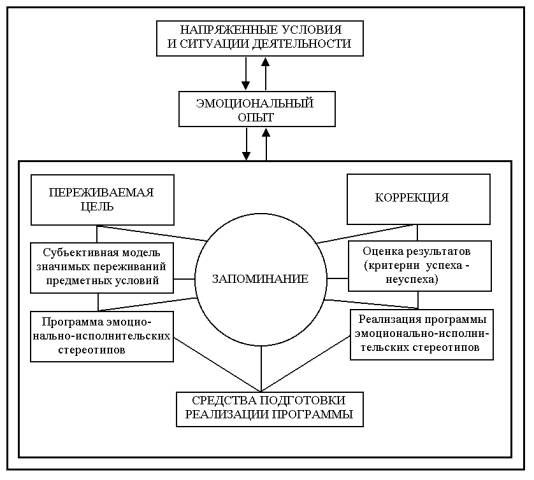

Анализ данных свидетельствовал о существовании различий в эмоциональном содержании целостного процесса саморегуляции как у разных спортсменов, так и у одного и того же спортсмена, действующего в разных предметных условиях. Выделено несколько групп эмоций. Это предсоревновательные переживания (чувства) 2 , которые предшествуют знанию об условиях и действиях предстоящего соревнования; эмоции, которые оказывались связанными с формированием и переживанием в предсоревновательный период цели; эмоции, переживаемые в процессе непосредственной реализации тактико-технического действия; эмоции, связанные с оценкой промежуточных результатов, формированием новой программы и способов ее последующей реализации. Определены следующие функции эмоций в регуляции напряженной деятельности как механизма: поддерживающего необходимый уровень активности действия; формирующего и реализующего мотивы, потребности, цели, являющиеся побудителями соревновательного действия, включающегося в его оценку и участвующего таким образом в осуществлении обратной связи и возможной коррекции программы действия; формирующего и реализующего ядерный и текущий образы (представления) предметной ситуации и действия; участвующего в подготовке (проигрывании) и реализации тактико-технических действий и рефлексивных воздействий на противника; предвосхищающего последствия выполняемых действий; оценивающего свои действия с точки зрения определенных этических и нравственных форм; объединяющего внешний и внутренний опыт; участвующего в образовании автономности и оперативности действия и др. Специфичность и постоянство перечисленных функций составили отдельные эмоциональные элементы, выступающие в отношении к цели (успех — неуспех) напряженной деятельности как единый и сообразно с ней согласованный эмоциональный процесс (рис.).

Совокупность полученных в работе фактов не вызывала сомнений и в том, что эмоции имеют распространение регуляторной функции не только внутри системы психологической саморегуляции, но также вне ее. Реализация эмоциональных стереотипов (технического приема) есть средство реального чувственного контакта с предметной напряженной действительностью. Анализируя эмоциональный состав каждого из них, мы пришли к заключению, что в большинстве случаев модальные характеристики эмоций имеют свое выражение в пространственно-временной организации исполнительских стереотипов [2]. Как правило, непрерывно-наступательные исполнительские действия имели в своем составе различные оттенки модальности «радость» умеренной интенсивности; смешанные действия — различные оттенки модальности «тревога» и «радость»; оборонительные — модальности «печаль» и «страх». По-видимому, особенности выполнения эмоциональных стереотипов воспроизводят бесконечное богатство значений, придающих целостному процессу саморегуляции выразительность, которой зачастую нет в словах спортсмена.

Таким образом, саморегуляция напряженной деятельности эмоционально устойчивого человека не «чисто» рациональный процесс. Важнейшая образующая этого процесса — эмоция. Действительно, если субъективное принятие (понимание) цели напряженной деятельности исчерпывалось бы только сознательным уровнем, если бы это было только содержанием сознания, то мы бы обнаружили в своих экспериментах

Актуальные компоненты эмоциональной саморегуляции напряженной деятельности.

этот процесс рациональным или когнитивным принятием цели действия. Он мог бы рассматриваться в этом случае как интеллектуальная операция с необходимыми тождественными (реальными) преобразованиями. Критерием в этом случае выступала бы обратимость. Однако принятие цели напряженного действия обнаруживало себя в большинстве случаев эмоционально. Только в этом случае цель становилась «содержанием» субъекта или действующего человека в напряженной обстановке. Иными словами, цель только тогда «как закон» определяет напряженную человеческую активность, когда принятие ее эмоционально.

Анализ экспериментальных данных свидетельствовал и о том, что в процессе эмоциональной саморегуляции напряженной деятельности зависимость программы действия от субъективной модели переживаемых условий опосредуется эмоциональным опытом (ЭО), в котором свернуты интегративные успехи — неуспехи с синкретическими полимодальными образами осуществленных ранее попыток. Установлено, что ЭО имеет определенное содержание, зависящее от уровня профессиональной подготовки спортсмена, развития его спортивной деятельности. ЭО всегда индивидуален, он постоянно корректируется в соответствии с получаемой информацией. Имеется в виду не только отображение спортсменом своих телесных состояний, воспринятого и понятого, но и то, что действительно прожито и пережито, тот жизненно-переживаемый опыт успехов и неудач, побед и поражений, который он приобрел как личность, вступая при осуществлении напряженной

деятельности в разнообразные отношения. Эмоциональные реакции на успех — неуспех являются основным стержнем формирования и развития ЭО.

Поскольку прежде всего изучались образцы ЭУ, то выделенная функциональная модель эмоциональной саморегуляции служила далее средством унифицированного анализа напряженной деятельности неустойчивых спортсменов. Задачи ставились двояко: во-первых, еще раз зафиксировать, насколько важна роль системы эмоциональной саморегуляции в обусловливании ЭУ; во-вторых, выявить структурные и содержательные дефекты процесса саморегуляции, необходимые для диагностики степени выраженности эмоциональной неустойчивости и организации целенаправленного корректирующего воздействия на установленные дефекты.

Особенности и черты проявления процесса саморегуляции эмоционально устойчивых и неустойчивых групп спортсменов представлены в табл. 1.

В целом оказалось, что эмоционально неустойчивым спортсменам присуща неадекватность практически всех компонентов процесса саморегуляции напряженной деятельности по отношению к ведущей цели. Низкий уровень ЭУ у них сопровождается наиболее выраженным рассогласованием между отдельными компонентами этого процесса, нечувствительностью к значимым условиям, синкретическим характером протекания переживаний. Эмоциональный опыт у неустойчивых спортсменов, если пользоваться терминологией А. М. Матюшкина [8], выступает как психологический барьер, как внутреннее субъективное препятствие к успешному достижению цели. При экспериментальном развертывании эмоционального опыта у неустойчивых спортсменов в нем обнаруживалась неполнота планов, операций, понятий и других характеристик процесса саморегуляции, а также полное отсутствие обратимости переживаний и чувств в сформированные ансамбли предметных условий. Иными словами, у неустойчивых спортсменов переживания оформляются в аффективные процессы, в которых сказываются в большей степени природные (глубинные, базальные) основы эмоциональной жизни, последствия которых имеют случайный (позитивный или негативный) характер. Проявляются они моторно, внешне, ситуативно, реализуясь как неуправляемая, необратимая аффективная экспрессия. Соматическая составляющая такого аффекта является ведущей.

ЭУ спортсмены, напротив, организуют переживания эмоций, чувств, страстей в целостный целесообразный процесс. Эмоции в этом процессе обусловлены предметными обстоятельствами напряженной деятельности. Они находятся в функциональной зависимости от интеллектуальных моментов, а также управляемы, обратимы и носят дифференцированный характер. Кроме того, переживания напряженной деятельности трансформируют рациональный уровень в эмоциональный. Переживания устойчивого спортсмена становятся как бы «внутренней проекцией» рационального уровня, являющейся более сокращенным (свернутым) его воспроизведением в виде переживаемых целей, значимых переживаний условий, эмоционально-исполнительских стереотипов и др. Переживания у эмоционально устойчивых спортсменов выражают также привязанности — страсти, которые в процессе саморегуляции находятся в функциональной зависимости от воли. Они характеризуют относительно устойчивую направленность спортсмена к соревновательной деятельности. Страсти устойчивых спортсменов воспроизводимы, цикличны, имеют внутреннюю шкалу ценностей. В страстях эмоционально устойчивых спортсменов сказывается социокультурный опыт, что также отличает их от неустойчивых спортсменов, в основе аффективных процессов которых лежит базальный эмоциональный опыт. В целом можно сказать, что эмоционально устойчивый человек — это носитель не просто определенной суммы отдельных составляющих процесса саморегуляции, а определенной их организации. Важным критерием высокого уровня ЭУ выступает высокая эмоциональность, которая характеризуется наличием не только положительных, но и отрицательных эмоций. Включаясь в целостную систему деятельности, эмоции различных модальностей становятся «умными», обобщенными, предвосхищающими, а интеллектуальные процессы, функционируя в данном контексте, приобретают характер эмоционального мышления [5] или же сложного процесса эмоциональной саморегуляции. Под последним мы понимаем совокупность взаимодействующих между собой сложных эмоционально-познавательных звеньев, объединенных переживаемой целью напряженной деятельности, которая не может быть успешно реализована ни одним из них в отдельности.

В связи с требовательными запросами практики в области повышения ЭУ человека в исследование включен формирующий эксперимент, основной особенностью которого выступала специально разработанная программа воздействий на дефектные компоненты и параметры соревновательного

Типологические особенности процесса эмоциональной саморегуляции напряженной деятельности ЭУ и ЭНУ спортсменов

Характеристики отдельных компонентой и уровень эмоциональной устойчивости

Источник